0 引言

政府间气候变化专门委员会(IPCC)第5次评估报告指出, 自19世纪中期有观测记录以来, 全球年平均气温上升了0.8 ℃左右, 全球气候正处于变暖之中, 尤其北半球中高纬地区冬季增暖最明显[1-3]。因而暖冬成为普遍关注的一个热点问题, 但在暖冬里, 寒冷的音符并未休止。21世纪以来伴随东亚冬季风再次转强, 大规模寒潮、 暴雪频繁侵袭欧亚和北美大陆, 极端气温事件频发, 全球气候似乎又进入一个新的波动阶段。就在过去的十余年, 北半球中纬度频繁受极端冷事件的侵袭, 引起气象学者的广泛关注, 如2008年初, 我国南方遭遇大范围低温雨雪冰冻灾害, 波及21个省, 因灾死亡129人, 直接经济损失1 500多亿元[4]; 2012年初, 欧洲遭遇持续性极端低温, 地中海北岸的许多地区都观测到罕见的冰冻和降雪, 仅东欧就有800余人因灾死亡[5], 就在刚刚过去的2019年初, 北美也经历了严重的低温和暴雪, 并造成至少22人死亡。以上事实表明, 极端冷事件及其所引起的灾害值得引起关注和重视。世界气候研究计划(WCRP)的七项大挑战之一“极端天气气候”将极端冷事件的形成和变异机理列为其重要的研究内容。因此, 揭示极端冷事件的变化规律和形成机理是当前国际气候研究的重大前沿方向。

东亚是全球受冷空气活动影响最显著的区域, 同时也是极端冷事件的频发区。东亚区域的极端冷事件主要可分为两大类, 一种以强降温为主的寒潮, 另一种则以持续低温为特征, 体现持续性影响, 具有明显的季节内变化特征。中国冬季大范围极端冷事件的大气环流特征主要表现为500 hPa高度场中欧亚大陆上典型的南北方向的槽脊形势, 以及阻高区域较深厚的系统[3]。同时地表气压场中亚洲大陆内部分裂的气流, 以及东南沿海的引导气流很好地配合, 增强了西伯利亚高压, 加大气压梯度, 有利于强的冷空气南下。与此同时, 北极涛动(Arctic Oscillation, AO)作为北半球中高纬度的一个占主导优势的主要系统, 它的扩展直接影响了西风急流的变化, 对调节东亚地区冬季温度的变化、 寒潮和极端低温的发生频率都有着至关重要的作用[6]。如历史上较为典型的两次事件, 2008年1月的极端湿冷事件和2010年12月至2011年1月期间的极端干冷事件, 均与上述系统具有密切联系[5]。

许多学者对我国极端冷事件进行分析, 如中国东部[7]、 祁连山[8]、 河西走廊[9]、 新疆[10]、 青海[11]等地区, 对寒潮事件的过程、 成因[12-13]以及预报[14]进行相关研究。然而, 对位于青藏高原东北部的青海地区, 受西风带气候和季风气候共同影响, 极端低温事件的形成机制较为复杂, 目前对该类事件的变异规律和形成原因仍没有明确认识, 这极大限制了实际业务对高原极端低温事件的预测水平。因此, 本文围绕青海冬季区域持续性低温事件, 从客观识别、 演变规律、 形成机理全面认识事件特征和形成机理, 通过诊断分析揭示引起青海区域持续性低温事件的大气内部动力过程及其演变机制, 探索引发该类事件的可能前兆信号, 以期为准确预测高原极端低温事件提供可靠参考依据。

1 资料和方法

站点资料来自青海43个气象测站冬季逐日最低气观测资料, 站点空间分布较均匀, 期间缺测值利用差值法进行插补订正处理, 保证序列完整可靠。格点资料来自美国国家气候预测中心网站(

文中所用统计诊断方法, 包括经验正交函数分解(EOF)、 高斯低通滤波、 合成分析、 差值t检验方法等[6]。

2 区域持续性低温事件的识别及变化分析

2.1 判识标准

(1)测站低温事件阈值。对于每个站点, 将冬季12月1日至次年2月28(29)日每日最低气温序列按照升序排列, 取第5个百分位值作为该站该日达到低温天气的相对阈值。

(2)低温事件持续性。将单站连续5日及以上日最低气温低于相对阈值的过程, 定义为一次单站持续性低温事件。

(3)低温事件覆盖范围。由于我省站点空间分布不均匀, 稀疏程度差异较大, 低温事件的区域性较强。在此结合冬季影响我省的冷空气路径: 一是沿河西走廊的倒灌路径, 会导致东部农业区出现降温过程; 另一条是北方冷空气的直接入侵引起柴达木盆地、 祁连山区、 环湖地区降温。而南部高原地区造成降温的因素较多, 除高原冷高压系统的影响外, 高空急流南压、 西风带槽脊、 持续性或强降雪过程等均会引起该地区出现低温事件。另外结合有关冬季持续低温过程集中度的计算结果将全省分为北部区(包括柴达木盆地、 环湖、 祁连山区西段)、 青海东部区(祁连山区东段 - 东部农业区)、 青南牧区三个大区域, 在上述区域内至少1/3站点出现单站持续性低温事件, 则定义为一次区域持续性低温事件。

2.2 区域持续性低温事件的演变特征

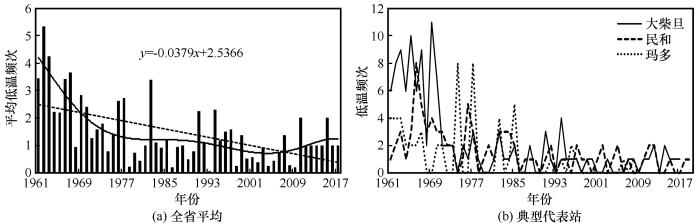

根据以上标准, 统计1961/1962 - 2017/2018年冬季共计出现61次区域持续性低温事件, 各次事件的起止时间、 持续天数及类型(覆盖范围)结果见表1, 大致包括全省型、 北部型、 南部型、 东部型四类, 其中全省型持续性低温事件共出现16次, 占总频次的26%, 北部型事件出现最多约占40%, 南部型约20%, 东部型则最少, 仅为15%。全省型低温事件通常持续长, 降温幅度也较大。

表1 1961 - 2018年青海持续性低温事件个例对照

Table 1

| 序号 | 起止时间 | 持续天数 | 类型 | 序号 | 起止时间 | 持续天数 | 类型 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1961年12月5 - 13日 | 9 | 全省型 | 32 | 1981年12月15 - 22日 | 8 | 北部型 |

| 2 | 1961年12月20日 - 1962年1月2日 | 14 | 全省型 | 33 | 1982年12月1 - 8日 | 8 | 东部型 |

| 3 | 1962年1月23 - 29日 | 7 | 全省型 | 34 | 1983年2月7 - 11日 | 5 | 北部型 |

| 4 | 1962年12月1 - 5日 | 5 | 南部型 | 35 | 1984年1月22 - 26日 | 5 | 北部型 |

| 5 | 1962年12月29日 - 1963年1月7日 | 10 | 北部型 | 36 | 1985年12月1 - 7日 | 7 | 南部型 |

| 6 | 1963年1月23 - 29日 | 7 | 南部型 | 37 | 1985年1月9 - 14日 | 6 | 北部型 |

| 7 | 1963年12月22 - 27日 | 6 | 南部型 | 38 | 1986年1月3 - 9日 | 7 | 北部型 |

| 8 | 1964年1月15 - 20日 | 6 | 北部型 | 39 | 1989年1月12 - 16日 | 5 | 北部型 |

| 9 | 1964年1月27日 - 2月2日 | 6 | 北部型 | 40 | 1990年12月1 - 5日 | 5 | 北部型 |

| 10 | 1964年12月2 - 7日 | 6 | 北部型 | 41 | 1991年12月27日 - 1992年1月3日 | 8 | 全省型 |

| 11 | 1965年1月7 - 13日 | 7 | 南部型 | 42 | 1992年2月12 - 17日 | 6 | 南部型 |

| 12 | 1965年12月12 - 16日 | 5 | 北部型 | 43 | 1993年1月14 - 20日 | 7 | 北部型 |

| 13 | 1966年12月1 - 5日 | 5 | 北部型 | 44 | 1995年1月2 - 8日 | 7 | 南部型 |

| 14 | 1967年1月15 - 20日 | 6 | 南部型 | 45 | 1996年12月5 - 13日 | 9 | 全省型 |

| 15 | 1967年1月30日 - 2月4日 | 6 | 南部型 | 46 | 1998年1月17 - 24日 | 8 | 北部型 |

| 16 | 1967年2月24 - 28日 | 5 | 北部型 | 47 | 2000年2月24 - 28日 | 5 | 北部型 |

| 17 | 1967年12月7 - 11日 | 5 | 北部型 | 48 | 2002年1月20 - 24日 | 5 | 全省型 |

| 18 | 1968年2月6 - 14日 | 9 | 东部型 | 49 | 2004年2月2 - 9日 | 8 | 东部型 |

| 19 | 1968年2月16 - 21日 | 6 | 全省型 | 50 | 2008年1月27日 - 2月8日 | 13 | 全省型 |

| 20 | 1969年12月1 - 5日 | 5 | 全省型 | 51 | 2009年1月8 - 12日 | 5 | 全省型 |

| 21 | 1971年1月28日 - 2月4日 | 8 | 全省型 | 52 | 2011年1月10 - 21日 | 12 | 南部型 |

| 22 | 1972年2月8 - 13日 | 6 | 东部型 | 53 | 2011年1月28日 - 2月3日 | 8 | 东部型 |

| 23 | 1973年12月29日 - 1974年1月4日 | 7 | 南部型 | 54 | 2012年1月22 - 26日 | 5 | 全省型 |

| 24 | 1974年12月18 - 24日 | 7 | 北部型 | 55 | 2013年1月7 - 13日 | 7 | 北部型 |

| 25 | 1975年12月9 - 17日 | 9 | 全省型 | 56 | 2013年12月15 - 19日 | 5 | 南部型 |

| 26 | 1976年1月10 - 14日 | 5 | 东部型 | 57 | 2014年12月9 - 14日 | 6 | 东部型 |

| 27 | 1976年12月25 - 31日 | 7 | 东部型 | 58 | 2015年12月10 - 14日 | 5 | 北部型 |

| 28 | 1978年1月6 - 10日 | 5 | 全省型 | 59 | 2016年1月19 - 24日 | 6 | 全省型 |

| 29 | 1978年2月12 - 16日 | 5 | 北部型 | 60 | 2017年2月18 - 22日 | 5 | 北部型 |

| 30 | 1980年2月2 - 7日 | 6 | 北部型 | 61 | 2018年2月16 - 22日 | 7 | 全省型 |

| 31 | 1981年1月24 - 29日 | 6 | 东部型 |

图1

图1

1961 - 2017年冬季区域(a)和各代表站(b)持续性低温事件发生频次变化曲线

Fig.1

Annual variations of the occurrence frequency of regional persistence low temperature events of the province (a) and that of the three representative stations (b) during the winter of 1961 - 2017

2.3 区域持续性低温事件的大气环流特征

2.3.1 全省性持续性低温事件的大气环流演变特征

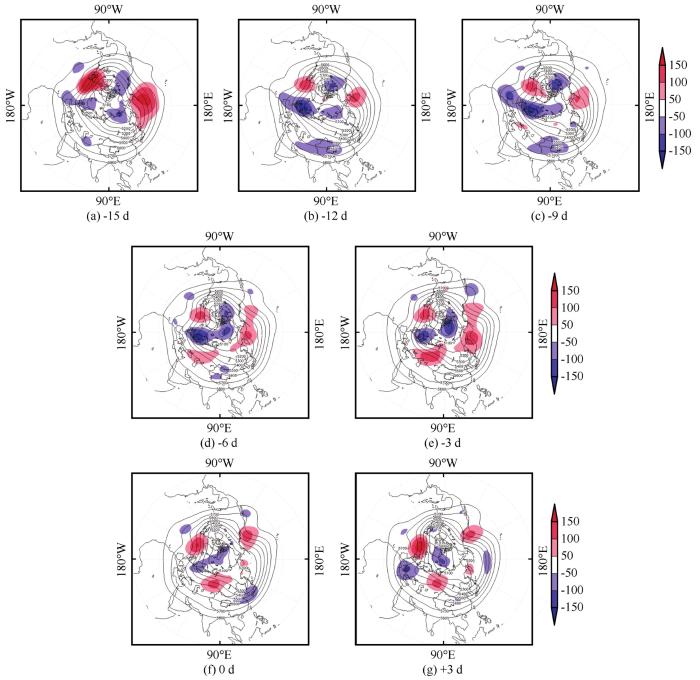

由于全省型低温事件持续时间和强度均显著, 对各地和各行业带来的影响较明显, 因而本文侧重分析客观识别出的16次全省型事件, 首先讨论其前期和同期环流的演变特征, 以期揭示引发全省型低温事件的信号。事件发生前15日(图2a), 500 hPa高度场上, 北美东北部和白令海附近为高度正距平中心, 极涡偏强并分裂出三个中心, 分别位于西欧、 喀拉海以东地区、 维多利亚岛以北地区, 在贝加尔湖至鄂霍茨克海地区形成浅槽; 发生前第12 ~ 9日(图2b、 2c), 极涡收缩并增强, 西欧地区负高度距平加强并形成较明显的低槽, 贝湖至鄂海的低槽加强并东移; 至发生前第6日(图2d), 乌拉尔山地区形成高压脊并逐渐增强, 贝湖及以南低槽明显增强; 直至发生前第3日(图2e), 极涡向北收缩且增强, 乌山地区形成正高度距平中心, 利于乌山阻塞的建立与维持, 随着北美高压脊向东发展和里海以西低槽的加深, 中高纬自北大西洋自西向东在北美东部 - 西欧 - 乌山地区呈现“正 - 负 - 正”异常波列状分布。受其影响, 大西洋地区、 乌拉尔山及西伯利亚地区高度场异常偏高, 东亚大槽偏深, 该形势利于自极地南下的冷空气在西欧上空堆积并沿纬向西风急流路径向东传播影响东亚地区。

图2

图2

16个全省类区域持续性低温事件中500 hPa高度场(等值线)及其距平场(阴影区)的合成(单位: gpm)

Fig.2

500 hPa height fields (contour) and its anomaly fields (shadow) for the 16 province pattern regional persistent low temperature events (unit: gpm): 15 d (a), 12 d (b), 9 d (c), 6 d (d), 3 d (e) before the event, on the day of event (f) and 3 d after the event (g)

事件发生当日(图2f), 上述波列继续维持并在我国华北至日本海地区形成负高度距平中心, 乌拉尔山 - 巴尔喀什湖地区形成持续稳定的阻塞高压, 易激发强的南下气流入侵我国中低纬区域, 利于北方的冷空气持续不断的南下, 影响包括青海在内的我国北方地区; 此外, 我国华北至日本附近存在异常的负距平中心的出现及维持, 增强东西方向的气压梯度, 使东亚大槽加深、 增强, 冬季风异常偏强, 这种形势更有利于冷空气持续活跃, 大范围入侵我国北方地区, 导致我省出现低温过程。事件结束后第3日(图2g), 中高纬环流发生明显调整, 波列结构消失, 乌山高压减弱并东移, 贝湖附近形成高压, 冷空气偏西偏北但不易南下, 持续性低温事件得以结束。

2.3.2 关键区高度场异常的影响

在此统计了发生区域持续性低温事件时, 500 hPa高度场上三个关键区(乌山、 贝湖、 鄂海)异常出现概率(表2), 当出现全省性区域持续性低温事件时, 乌山地区500 hPa高度场正异常概率最高, 达0.8以上, 贝湖负异常概率次之; 同时发现, 区域持续性低温事件持续时间越长, 各个关键区高度场异常的概率越高, 如持续11日以上的事件, 对应乌山正异常概率高达0.91; 而当出现区域持续性低温事件时, 任何一个关键区域出现异常的概率均达0.8以上, 且在5 d、 6 ~ 10 d和11 ~ 15 d不同持续时间内, 这种对应关系均存在。因此, 综合以上分析, 三个关键区的高度场异常的相互配置可用来解释青海冬季持续时间较长的低温事件。

表2 不同持续时间的事件对应关键区高度场异常概率

Table 2

| 持续时间 | 乌山 (正异常) | 贝湖 (负异常) | 鄂海 (正异常) | 任一区域 |

|---|---|---|---|---|

| 5 d | 0.81 | 0.75 | 0.64 | 0.81 |

| 6 ~ 10 d | 0.87 | 0.69 | 0.67 | 0.85 |

| 11 ~ 15 d | 0.93 | 0.67 | 0.69 | 0.91 |

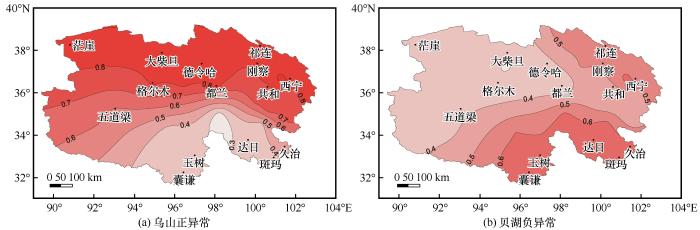

进一步讨论影响较明显的这两个关键区, 当乌山和贝湖地区出现异常时, 全省各地的持续低温事件如何响应。针对所统计的1961 - 2017年冬季5日及以上的持续性低温事件, 分别统计当上述关键区500 hPa高度场异常时对应出现持续性低温事件的概率的空间分布图。由图3可看出, 当乌山地区为正异常时, 全省大部持续低温发生概率在0.5以上, 其中北部地区高达0.8以上, 因而乌山地区单独出现正异常所对应的区域持续性低温事件主要是空间范围较广的北部型或全省型事件(图3a)。而当贝湖单独出现负异常时, 我省东南部地区, 包括祁连山区、 东部农业区及三江源区持续低温发生概率相对较高, 在0.5以上, 柴达木盆地则较低(图3b)。据此可见, 乌山和贝湖单独出现异常时, 对应的持续性低温事件在区域分布上存在明显差异。

图3

图3

单个关键区500 hPa高度距平场持续异常对应持续性低温站点的概率分布

Fig.3

Probability distributions of the persistent low temperature stations at the 500 hPa height persistent anomaly in single key regions when Ural positive anomaly (a) and Baikal negative anomaly (b)

2.3.3 前期异常信号分析

以上讨论了单个和多个关键区域出现高度场持续正异常时对应的区域持续性低温事件, 在此探究不同关键区高度场异常的配置, 是否存在超前于区域持续性低温事件的信息。表3给出了三个关键区出现正异常的超前信息, 乌山地区正异常超前事件的最长天数为9 d, 平均5.7 d, 超前信息的事件比例达0.87, 鄂海地区最大超前天数为14 d, 平均超前天数8.1 d, 但事件比例有所下降, 为0.64; 贝湖地区超前信息的事件比例明显下降, 仅为0.28。

表3 各个关键区出现正异常的超前信息

Table 3

| 关键区 | 最长超前天数/d | 平均超前天数/d | 存在超前信息的事件比例/% |

|---|---|---|---|

| 乌山 | 9 | 5.7 | 0.87 |

| 贝湖 | 13 | 2.3 | 0.28 |

| 鄂海 | 14 | 8.1 | 0.64 |

3 结论

本文从测站低温事件阈值、 持续性、 覆盖范围三个方面界定了青海省区域持续性低温过程客观判识标准, 据此提取出历史上共计61次区域持续性低温事件。文章针对全省性持续性低温事件, 分析其前期和同期环流, 发现在事件发生前15日具有很明显的指示信号。当青海冬季出现区域持续性低温事件时, 乌山地区500 hPa高度场正异常时概率最高, 鄂海次之, 贝湖最低; 同时, 区域持续性低温事件持续时间越长, 与关键区高度场正异常的对应关系愈好; 当发生区域持续性低温事件时, 对于三类不同时间尺度, 三个区域中有任意一个区域出现正异常的概率都在0.8以上, 持续11日以上的区域持续性低温事件, 对应比例高达0.91, 同时三个关键区均存在超前于低温事件高度场正异常特征。

参考文献

Climate variability and extremes during the past 100 years

[J].

Extreme low temperature events in Dome A, Antarctica, simulated by Polar weather research and forecast model

[J].

基于Polar WRF研究分析南极Dome A极端低温事件

[J].

Analysis of the inter decadal changes of the wintertime surface air temperature over mainland China and regional atmospheric circulation characteristics during 1960 - 2013

[J].

近50年中国大陆冬季气温和区域环流的年代际变化研究

[J].

The Great 2008 Chinese Ice Storm: its socioeconomic-ecological impact and sustainability lessons learned

[J].

State of the Climate in 2012

[J].

East Asian winter monsoon and Arctic oscillation

[J].

Analysis of extreme characteristics and climatic characteristics of temperature and precipitation in eastern China under global change

[C]//

全球变化下中国大陆东部气温和降水的极端特性与气候特征分析

[C]//

Extreme climate research on Gulang River basin in eastern Qilian Mountains during 1960 - 2012

[J].

1960 - 2012年祁连山东段古浪河流域极端气候事件研究

[J].

Spatial and temporal variation of cold snap in the east Hexi Corridor during 1960 to 2017

[J].

1960 - 2017年河西走廊东部寒潮时空变化特征

[J].

Various levels of cold air in Xinjiang Region from 1961 through 2016: climatic characteristics and variation

[J].

1961 - 2016年新疆单站不同等级冷空气过程气候特征及变化

[J].

Changes of extreme climate in Qinghai lake basin in recent 57 years

[J].

近57年来青海湖流域极端气候的变化特征

[J].

The regional characteristics of temperature extreme events in China in the past 58 years and their relationship with abrupt climatic changes

[J].

中国近58年温度极端事件的区域特征及其与气候突变的联系

[J].

An analysis of a cold snap in Haidong region

[J].

海东地区一次寒潮天气的分析

[J].

NAO implicated as a predictor of Northern Hemisphere mean temperature multidecadal variability

[J].

Large-scale circulation anomalies associated with persistent low temperature over Southern China in January 2008

[J].

Wintertime extensive and persistent low-temperature events of China and anomalous precipitation over southern China

[J].

中国大范围持续性低温事件与中国南方降水异常

[J].

A specific stratospheric precursory signal for the extensive and persistent extreme cold events in China

[J].

中国大范围持续性极端低温事件的一类平流层前兆信号

[J].

Characteristics of persistent low temperature events and analysis of atmospheric circulation anomaly in Winter in Northern Xinjiang

[J].

北疆冬季持续性低温事件特征及大气环流异常分析

[J].

Recent progresses on the studies of wintertime extensive and persistent extreme cold events in China and large-scale tilted ridges and troughs over the Eurasian Continent

[J].

冬季大范围持续性极端低温事件与欧亚大陆大型斜脊斜槽系统研究进展

[J].

Analysis of extreme temperature in China from

1951 - 1990年中国极端温度变化分析

[J].

Extreme low temperature events in Northwest China and their response to regional warming in the recent 45 years

[J].

中国西北近45 a来极端低温事件及其对区域增暖的响应

[J].

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号