0 引言

降雪是北方地区冬季降水的主要形态, 冬季降雪带来的积雪融水可以满足用水需求、 农田灌溉, 部分缓解春季干旱, 还可以减少农业病虫害发生, 有利于越冬作物的生长, 但暴雪天气也会带来严重的社会和经济损失。2007年3月4 - 5日东北地区东部和南部出现了自1951年有气象记录以来最严重的暴风雪和寒潮天气, 其中辽宁省农林渔业等损失严重, 交通瘫痪, 造成了严重的经济损失和人员伤亡, 经评估此次暴雪过程为一级暴雪灾害。

近百年全球气候显著变暖, 第三次气候变化国家评估报告显示, 1909年以来(1909 - 2011年)中国气温的变暖速率高于全球平均值, 每百年升温0.9 ~ 1.5 ℃, 到21世纪末, 可能增温1.3 ~ 5.0 ℃, 全国降水平均增幅为2% ~ 5%, 北方地区降水可能增加5% ~ 15%[1]。东北地区(辽宁省、 吉林省和黑龙江省)地处北半球中高纬度, 是我国气候变化的敏感区, 对东北地区未来气候预估的结果表明, 低中高(RCP2.6、 RCP4.5和RCP8.5)三种排放情景下, 21世纪东北地区的气温和降水呈显著增加趋势, 冬季的气温和降水增幅高于其他季节, RCP8.5排放情景下降水量增幅为14.1% ~ 20.7%[2]。作为我国三个(新疆、 青藏高原、 东北)主要降雪区之一, 东北地区降雪的频率和强度也会随着未来气候变化发生改变。东北地区是我国重要的商品粮基地, 同时也是我国水资源相对贫乏的地区, 水资源短缺已成为东北振兴的制约因素之一, 尽管气候模式预估未来东北地区降水增加[3-5], 但由于经济社会发展, 东北地区水资源脆弱性的格局不会发生根本性变化, 未来辽河流域、 松花江流域将处于中度脆弱状态[6], 西辽河上升至极端脆弱状态[7], 开展降雪变化特征的研究对东北地区水资源的评价显得极为重要。

从气候学角度对降雪的研究主要集中在降雪气候及气候变化特征[8-10]、 雪雨比分析[11-13]、 降水相态判别分离[14-15]等方面。东北地区降雪的研究开展较早, 赵春雨等[16]分析了东北地区降雪区划, 将东北地区分为辽宁-吉林东部、 吉林北部-黑龙江南部、 辽宁西南部和黑龙江北部地区四个降雪区域。王颖等[17]研究发现辽宁省1961 - 2007年降雪日数以1.6 d⋅(10a)-1的速率明显减少, 20世纪90年代末以后大到暴雪过程发生频次开始偏多。周晓宇等[18]分析了辽宁省1961 - 2013年不同等级降雪的时空变化特征及不同等级降雪的贡献率, 小雪降雪量和微量降雪日数贡献率均呈下降趋势, 其他不同等级降雪贡献率均呈上升趋势。赵春雨等[19]和王丽伟等[20]分析了辽宁省及吉林省降雪初终日的变化, 王冀等[21]计算了东北地区1961 - 2005年冬季降雪的集中度和集中期, 并分析了其时空变化特征及影响其变化的环流特征, 李邦东[22]对影响东北地区冬季降雪的大气环流特征及太平洋海温异常进行了探讨, 赵春雨等[23]分析了东北地区冬季大雪强度年代际分量变化特征及其对海表温度的响应, 王会军等[24]研究认为从区域平均角度东北地区冬季降雪1986 - 2010年比1951 - 1985年显著增多了20%以上, 这种年代际降雪增多与20世纪80年代中期之后东亚冬季风的减弱有密切关系。这些研究成果给出了东北地区降雪的变化规律, 但研究时段较早, 且缺少对东北地区不同等级降雪变化特征的分析。本文利用东北地区162个气象台站逐日降水量和天气现象数据提取降雪数据, 分析不同等级降雪的气候特征及时空演变规律, 为东北地区冰雪气候资源评价、 冰雪灾害风险评估、 冬季降水预测提供数据支撑, 为东北地区水资源评价及合理配置、 冰雪产业布局方面提供科学依据和参考。

1 资料和方法

1.1 资料

本文所用数据为东北地区162个气象台站1961年1月 - 2018年6月的逐日降水量、 逐日天气现象资料, 其中黑龙江64个站、 吉林46个站、 辽宁52个站。

1.2 方法

1.2.1 降雪指标

从逐日降水量和逐日天气现象数据中提取降雪数据, 当某日有降雪天气现象(降雪或阵雪或米雪/雪暴/冰针/冰粒)而当日没有降水(降雨、 毛毛雨、 阵雨), 则认为当日降水量为降雪量, 不考虑雨夹雪出现情况。

降雪要素定义: 定义当年7月1日到次年6月30日为一个降雪年, 即1961年为1961年7月1日到1962年6月30日。降雪量为降雪年内日降雪量≥0.1 mm的降雪量合计, 降雪日数为降雪年内出现降雪的日数, 降雪强度为降雪年内降雪量与降雪日数的比值。微量降雪日数为降雪数据为32 700的降雪天数, 小雪雪量和日数指24 h降雪量≥0.1 mm且<2.5 mm的降雪总量和降雪天数, 中雪雪量和日数为24 h降雪量≥2.5 mm且<5 mm的降雪总量和降雪天数, 大雪雪量和日数指24 h降雪量≥5 mm且<10 mm的降雪总量和降雪天数, 暴雪雪量和日数指24 h降雪量≥10 mm的降雪总量和降雪天数。

1.2.2 降雪贡献率

某一年不同级别(小雪/中雪/大雪/暴雪)降雪量(日数)贡献率为对应降雪级别的降雪量(日数)162个站的区域平均值与该年年降雪量(日数)162个站的区域平均值的比值, 某一年不同级别降雪量(日数)贡献率值之和等于1。

月和年资料: 当月缺测日数≥7 d, 则当月记为缺测; 当年缺测月份≥1个月, 则当年记为缺测。由于东北地区162个站点空间分布均匀, 各气候要素的年平均值为162个站点的等权平均。降雪量和降雪日数的突变检验采用累积距平方法[25], 常年值指1981 - 2010年30年的平均值。

2 结果与分析

2.1 降雪基本特征

2.1.1 降雪月变化

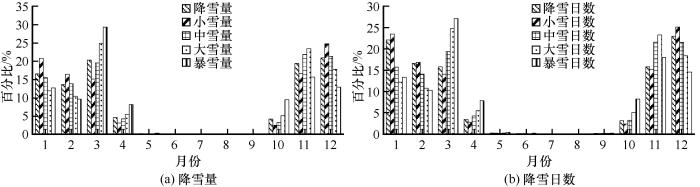

图1给出了东北地区降雪量、 降雪日数逐月变化曲线。降雪量最多出现在12月和3月, 降雪比例均超过了20%, 12月降雪量为20.95%(5.89 mm), 3月降雪量为20.34%(5.72 mm); 降雪日数在12月达到最多(7.95 d, 22.99%), 其次是1月(7.65 d, 22.12%), 4月、 10月、 5月和9月的降雪均不足5%。分析各等级降雪占降雪的比例, 小雪降雪量占年降雪量比例最多出现在12月和1月, 分别为24.81%和20.88%, 中雪降雪量在11月(21.93%)和12月(21.41%)最多, 大雪降雪量最多在3月(24.96%)和11月(23.50%), 暴雪降雪量最多在3月(29.37%)和11月(15.71%)。小雪日数占年降雪日数比例最多出现在12月(25.17%)和1月(23.51%), 中雪日数在11月(21.62%)和12月(21.55%)最多, 大雪日数最多在3月(24.81%)和11月(23.32%), 暴雪日数最多也在3月(27.16%)和11月(18.02%), 各等级降雪日数在4月和10月均不足10%。

图1

图1

1981 - 2010年东北地区降雪量(a)、 降雪日数(b)逐月变化

Fig.1

The monthly variations of snowfall percentage (a) and snowfall day percentage (b) from 1981 to 2010 in Northeast China

由于剔除了当天出现雨夹雪、 毛毛雨、 阵性雨夹雪和阵雨天气现象, 降雪量和降雪日数最多出现在12月, 小雪和中雪的最大值出现在11月或12月, 大雪和暴雪最大值均出现在3月, 极端降雪在冬末春初出现概率最高。

从表1东北地区典型站点降雪日数的逐月变化看, 冬季降雪日数最多。漠河、 长白、 东岗、 新宾站位于山区, 海拔高、 气温低, 进入冬季迅速, 降雪日数最多出现在12月或1月; 最北部的漠河站, 地处大兴安岭北段, 纬度最高, 11月和12月降雪日数最多, 均在11 d以上。位于平原地区的哈尔滨、 长春和沈阳以及南部沿海的大连地区, 降雪日数最多出现在12月或1月且较山区少, 均不足10 d。

表1 东北地区典型站点1961 - 2017年降雪日数逐月变化

Table 1

| 站点 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 漠河 | 0 | 0 | 0.18 | 5.39 | 11.05 | 11.44 | 9.47 | 7.54 | 6.82 | 4.67 | 0.51 | 0 | 57.06 |

| 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 6.35 | 8.72 | 8.00 | 6.58 | 5.89 | 1.40 | 0.05 | 0 | 38.12 |

| 东岗 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 11.40 | 18.30 | 17.23 | 14.47 | 13.58 | 4.53 | 0.18 | 0 | 82.58 |

| 长白 | 0 | 0 | 0.04 | 2.68 | 11.44 | 16.74 | 15.61 | 12.95 | 13.67 | 5.37 | 0.37 | 0 | 78.86 |

| 长春 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 5.18 | 8.19 | 7.82 | 6.77 | 5.40 | 1.37 | 0.02 | 0 | 35.63 |

| 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 3.00 | 5.28 | 5.32 | 4.86 | 3.58 | 0.51 | 0 | 0 | 22.77 |

| 大连 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.49 | 5.77 | 5.56 | 3.93 | 2.40 | 0.11 | 0 | 0 | 20.42 |

| 新宾 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 5.82 | 9.91 | 9.96 | 8.37 | 6.60 | 1.33 | 0 | 0 | 42.72 |

2.1.2 降雪空间分布

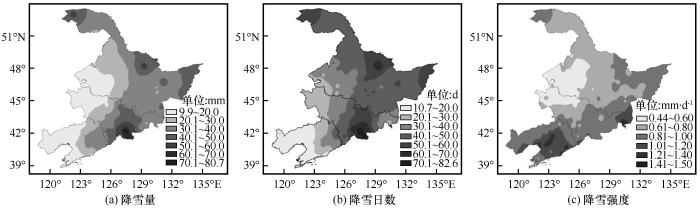

图2为东北地区年平均降雪量、 降雪日数及降雪强度的空间分布。年平均降雪量为27.8 mm, 山区多于平原, 降雪的集中区域与主要山脉的分布一致, 大兴安岭北部、 小兴安岭、 长白山区均在40 mm以上, 降雪高值中心为吉林东岗80.7 mm, 其次为长白66.5 mm; 平原地区自北向南、 自东向西减少, 三江平原为30 ~ 50 mm, 松嫩平原和南部的辽河平原为20 ~ 30 mm; 辽宁东部山区在30 ~ 40 mm之间, 西部山区不足20 mm, 朝阳北票仅为9.9 mm, 为全区最少; 降雪的分布与孙秀忠等[26]对东北地区降雪空间分布的研究结论一致。年平均降雪日数为35.4 d, 降雪量多的区域降雪日数也多, 小兴安岭和长白山均达50 d以上, 吉林东岗年降雪日数最多为82.6 d; 松辽平原(即东北平原)西部在30 d以下, 辽西与辽东半岛地区降雪日数不足20 d, 辽西地区为15 ~ 18 d, 辽东半岛为18 ~ 20 d; 辽宁兴城站降雪日数最少, 仅为10.7 d, 为本区降雪日数最少。年平均降雪强度在0.44 ~ 1.5 mm⋅d-1之间, 低值区位于黑龙江西南部和吉林西北部, 在0.6 mm⋅d-1以下, 辽河平原和吉林长白山区超过了0.8 mm⋅d-1, 降雪强度高值中心位于吉林珲春, 为1.5 mm⋅d-1。

图2

图2

1961 - 2017年东北地区年平均降雪量(a)、 降雪日数(b)、 降雪强度(c)的空间分布

Fig.2

Distributions of annual mean snowfall (a), snowfall days (b) and snowfall intensity (c) from 1961 to 2017 in Northeast China

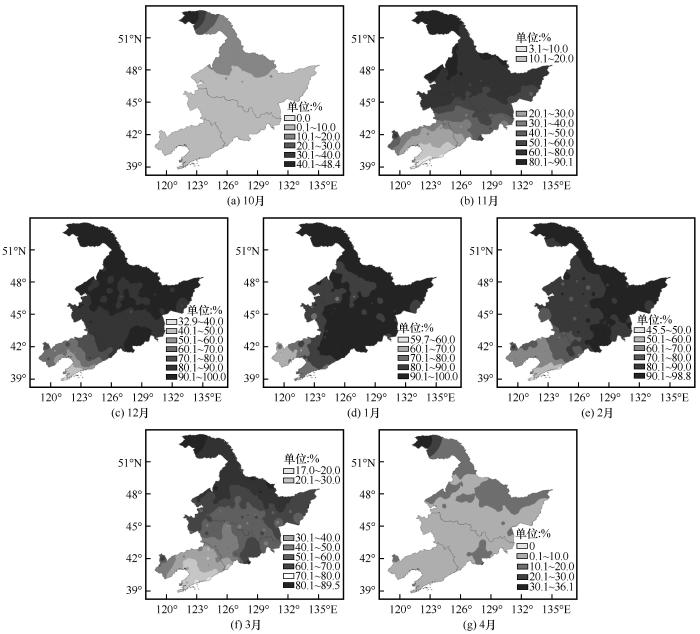

2.1.3 降雪比例

东北地区冬半年漫长, 冬、 春季和秋季均有可能降雪, 因此分析年、 秋季、 冬季和春季降雪量占同期降水量的比例(图3)。年降雪量占同期降水量比例为4.7%(东北区域平均, 下同), 大兴安岭北部、 小兴安岭、 三江平原和长白山区为8% ~ 11.6%, 漠河和长白站最大分别为11.6%和10%; 辽宁大部分地区、 吉林西部和黑龙江西南部地区不足4%。秋季降雪量占比为7%, 辽宁地区最小均不足5%, 吉林和黑龙江省以5% ~ 10%为主, 大兴安岭北部、 小兴安岭、 长白山区超过了10%, 漠河最多为24%。冬季降水以雪为主要形态, 冬季降雪量比例为84.4%, 呈明显的纬向分布, 大连地区由于地处沿海, 纬度低、 温度高, 比例较小, 在50%以下; 吉林西部地区占比在90%以上; 黑龙江省纬度高, 温度低, 全省均在90%以上。春季降雪量比例为7.6%, 辽宁省大部分地区在5%以下, 东部山区和辽西北地区在5% ~ 10%之间, 吉林中西部、 黑龙江大部分地区为5% ~ 10%, 松嫩平原北部为10% ~ 15%, 大兴安岭北部地区最大为20%左右。

图3

图3

1961 - 2017年东北地区年(a)、 秋季(b)、 冬季(c)、 春季(d)降雪量占同期降水量比例

Fig.3

The annual snowfall (a), autumn snowfall (b),winter snowfall (c) and spring snowfall (d) relative to the precipitation over the same period from 1961 to 2017 in Northeast China

大兴安岭北部、 小兴安岭、 三江平原东部地区, 年及各季降雪量占同期降水量比例较大, 说明降雪对这些地区水资源影响较大; 辽宁省大部分地区由于纬度低、 温度高, 降雪比例在三个省中最小, 降雪的变化对辽宁省影响要小于纬度较高的吉林省和黑龙江省。

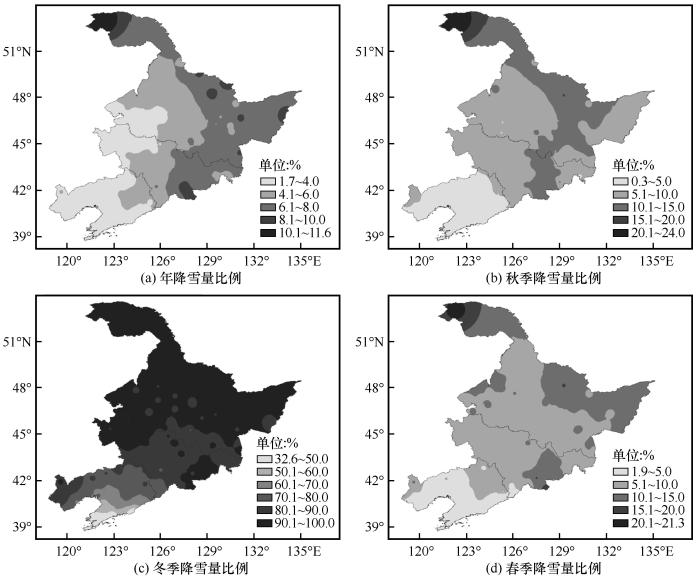

图4给出了东北地区10月 - 次年4月各月降雪量占同期降水量比例的空间分布, 各月多年平均降雪量比例分别为4.8%、 48.3%、 81.8%、 88.4%、 80.9%、 51.3%和6.5%。10月, 除大兴安岭北部和小兴安岭地区出现降雪, 其他区域降雪比例均为0; 11月, 受冷空气影响, 气温降低, 东北地区均出现降雪, 降雪比例自低纬向高纬增加, 大连南部地区在10%以下, 黑龙江大部分地区在60%以上, 大兴安岭北部达80%以上; 12月 - 次年2月, 正式进入冬季, 各地降雪比例不断增加, 均在30%以上; 大兴安岭北部、 小兴安岭、 长白山区和三江平原地区均在80%以上。3 - 4月, 气温升高, 降雪减少, 4月除大小兴安岭、 长白山区外, 其他地区降雪比例基本为0, 即不再出现降雪。

图4

图4

1961 - 2017年东北地区10月(a)、 11月(b)、 12月(c)、 1月(d)、 2月(e)、 3月(f)、 4月(g)降雪量占同期降水量比例

Fig.4

The snowfall account for the proportion of precipitation over the same period in October (a), November (b), December (c), January (d), February (e), March (f) and April (g) from 1961 to 2017 in Northeast China

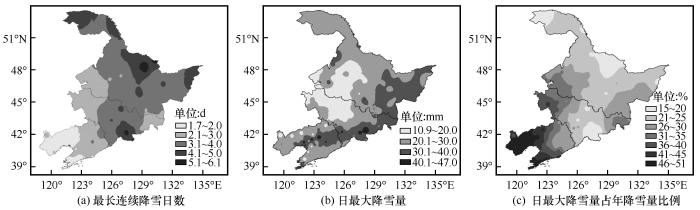

2.1.4 降雪极值特征

降雪持续时间以及日最大降雪量对东北地区冬春季农业生产和社会生活有重要影响, 以日降雪量连续≥0.1 mm的最长时期计算最长连续降雪日数(不考虑微量降雪)以及日最大降雪量, 分析东北地区降雪的集中性(图5)。

图5

图5

1961 - 2017年东北地区最长连续降雪日数(a)、 日最大降雪量(b)、 日最大降雪量(c)占年降雪量比例

Fig.5

The longest continuous snowfall days (a), the maximum daily snowfall (b) and the maximum daily snowfall as a percentage of annual snowfall (c) from 1961 to 2017 in Northeast China

东北地区年平均最长连续降雪日数为3 d, 辽西山区和辽东半岛南部在2 d以下, 辽宁东部山区为2 ~ 3 d, 降雪最多的大兴安岭北部、 小兴安岭和长白山区最长连续降雪日数均在4 d以上。日最大降雪量为11 ~ 47 mm, 两个极值分别位于黑龙江肇东(11 mm, 1998年3月18日)和辽宁沈阳(47 mm, 2007年3月4日); 黑龙江西南部和吉林西北部地区日最大降雪量在20 mm以下, 三江平原、 长白山地、 辽河平原中部-东部山区北部均在30 mm以上。日最大降雪量占年降雪量比例平均约为30%, 由东向西、 由高纬向低纬增加, 辽西山区和辽东半岛降雪量为区域最少, 但日最大降雪量比例最高, 最长连续降雪日数在2 d以下, 说明这两个地区在降雪季节中存在明显的降雪集中现象。大兴安岭北部、 小兴安岭和长白山区, 日最大降雪量比例在20%以下, 最长连续降雪日数基本在4 d以上, 说明这些地区降雪量的分配较均匀。

2.2 降雪变化趋势

2.2.1 月变化趋势

表2给出了东北地区各月降雪的变化。11月、 4月降雪量分别以0.16 mm⋅(10a)-1和0.22 mm⋅(10a)-1速率减少; 12月 - 次年3月降雪量分别以0.58 mm⋅(10a)-1、 0.26 mm⋅(10a)-1、 0.19 mm⋅(10a)-1和0.44 mm⋅(10a)-1速率增加, 只有12月降雪量的变化趋势通过了0.01的信度检验。11月 - 次年4月降雪日数均呈减少趋势, 1 - 4月的变化趋势均通过了0.05的信度检验。降雪日数减少的同时降雪量在增加, 也说明了降雪强度在增强。

表2 1961 - 2017年东北地区及各省不同等级月降雪量、 降雪日数气候倾向率

Table 2

| 要素 | 等级 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 降雪量/[mm⋅(10a)-1] | 总降雪 | -0.16 | 0.58** | 0.26 | 0.19 | 0.44 | -0.22 |

| 小雪 | -0.03 | 0.06** | 0.25 | 0.14 | 0.47 | -0.20 | |

| 中雪 | -0.04* | 0.17** | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | |

| 大雪 | -0.03* | 0.25* | 0.02 | 0.15* | 0.19* | -0.05 | |

| 暴雪 | -0.05 | 0.10 | 0.04 | -0.06 | 0.26 | -0.07 | |

| 降雪日数/[d⋅(10a)-1] | 总降雪 | -0.15 | -0.13 | -0.41* | -0.55** | -0.54** | -0.24** |

| 小雪 | -0.04 | 0.03* | 0.03 | -0.14 | -0.12 | -0.06 | |

| 中雪 | -0.01* | 0.05** | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | |

| 大雪 | -0.01* | 0.04* | 无变化趋势 | 0.02* | 0.03* | -0.01 | |

| 暴雪 | 无变化趋势 | 0.01 | 无变化趋势 | 无变化趋势 | 0.02 | -0.01 |

对于不同等级降雪量, 11月、 4月均减少, 12月 - 次年3月均增加(除2月暴雪降雪量), 12月大雪降雪量、 1月小雪降雪量、 2月大雪降雪量、 3月小雪降雪量增加速率较大。对于不同等级降雪日数, 小雪日数在12月 - 次年1月略增加, 11月和次年2 - 4月均减少, 中雪、 大雪和暴雪日数在各个月份均无明显的变化趋势。

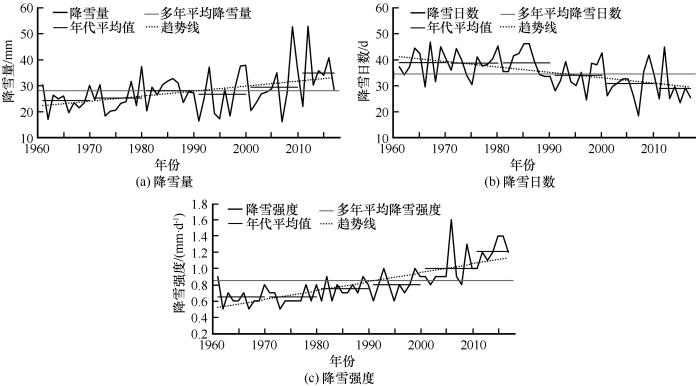

2.2.2 降雪变化特征

图6为1961 - 2017年东北地区降雪年际变化, 降雪量以1.93 mm⋅(10a)-1的速率显著增加, 增加趋势通过了0.01的信度检验。从年代际变化看, 20世纪60 - 70年代降雪量较常年值偏少, 80年代基本与常年值持平, 90年代降雪量有所减少低于常年值, 21世纪00年代(2001 - 2010年)降雪量增加, 21世纪10年代(2011 - 2017年均值)降雪量为各年代中最高, 较常年值偏多6.8 mm, 表明气候变暖[27-28]的同时降雪量也在增多。降雪日数以2.08 d⋅(10a)-1的速率显著减少, 变化趋势通过了0.01的信度检验, 降雪日数逐年代递减, 20世纪60年代到80年代中期降雪日数较常年值偏多, 90年代基本与常年值持平, 21世纪00年代降雪日数开始减少, 21世纪10年代降雪日数较常年值偏少5.6 d。降雪量增加、 降雪日数减少的同时, 近57年降雪强度平均每10年增加0.11 mm⋅d-1, 且降雪强度呈明显的逐年代递增, 20世纪60年代到90年代降雪强度均较常年值偏低, 21世纪00年代降雪强度开始偏高, 21世纪10年代降雪强度最高, 较常年值偏高0.36 mm⋅d-1。

图6

图6

1961 - 2017年东北地区降雪量(a)、 降雪日数(b)、 降雪强度(c)年际变化

Fig.6

Annual variations of snowfall (a), snowfall days (b) and snowfall intensity (c) from 1961 to 2017 in Northeast China

从1961 - 2017年东北地区及各省降雪的气候倾向率来看(表3), 东北地区降雪日数显著减少, 主要表现为微量和小雪日数的减少, 尤其是微量降雪日数; 而中雪和大雪日数呈显著增加趋势, 暴雪日数无明显变化趋势。降雪量的增加主要表现为各等级降雪量的增加, 降雪强度表现为各等级尤其是大雪以上降雪强度的增加。从各省变化看, 黑龙江省降雪量增加速率要大于全区及其他两省, 为3.25 mm⋅(10a)-1, 辽宁省最小为0.4 mm⋅(10a)-1; 吉林省降雪日数减少速率最大为3.45 d⋅(10a)-1, 辽宁省最小为1.45 d⋅(10a)-1; 黑龙江省大雪和暴雪强度增加最为显著, 均达到了0.42 mm⋅d-1⋅(10a)-1。

表3 东北地区及各省不同等级降雪量、 降雪日数、 降雪强度气候倾向率

Table 3

| 区域 | 要素 | 气候倾向率/ [mm⋅(10a)-1] | 要素 | 气候倾向率/ [d⋅(10a)-1] | 要素 | 气候倾向率/ [mm⋅d-1⋅(10a)-1] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 东北地区 | 降雪量 | 1.93** | 降雪日数 | -2.08** | 降雪强度 | 0.11** |

| 微量 | / | 微量 | -2.25** | 微量 | / | |

| 小雪量 | 0.32 | 小雪日数 | -0.05 | 小雪强度 | 0.02** | |

| 中雪量 | 0.58** | 中雪日数 | 0.16** | 中雪强度 | 0.08** | |

| 大雪量 | 0.71** | 大雪日数 | 0.10** | 大雪强度 | 0.22** | |

| 暴雪量 | 0.32 | 暴雪日数 | 0.02 | 暴雪强度 | 0.18 | |

| 黑龙江省 | 降雪量 | 3.25** | 降雪日数 | -1.61* | 降雪强度 | 0.11** |

| 微量 | / | 微量 | -2.22** | 微量 | / | |

| 小雪量 | 0.67* | 小雪日数 | 0.23 | 小雪强度 | 0.05** | |

| 中雪量 | 0.69** | 中雪日数 | 0.25** | 中雪强度 | 0.11** | |

| 大雪量 | 1.06** | 大雪日数 | 0.16** | 大雪强度 | 0.42** | |

| 暴雪量 | 0.66* | 暴雪日数 | 0.05** | 暴雪强度 | 0.42** | |

| 吉林省 | 降雪量 | 1.79* | 降雪日数 | -3.45** | 降雪强度 | 0.12** |

| 微量 | / | 微量 | -3.43** | 微量 | / | |

| 小雪量 | 0.26 | 小雪日数 | -0.23 | 小雪强度 | 0.03** | |

| 中雪量 | 0.69** | 中雪日数 | 0.19 | 中雪强度 | 0.10** | |

| 大雪量 | 0.63* | 大雪日数 | 0.09 | 大雪强度 | 0.21* | |

| 暴雪量 | 0.22 | 暴雪日数 | 0.01 | 暴雪强度 | 0.14 | |

| 辽宁省 | 降雪量 | 0.40 | 降雪日数 | -1.45** | 降雪强度 | 0.10** |

| 微量 | / | 微量 | -1.24** | 微量 | / | |

| 小雪量 | -0.07 | 小雪日数 | -0.23 | 小雪强度 | 0.01** | |

| 中雪量 | 0.15 | 中雪日数 | 0.04 | 中雪强度 | 0.01** | |

| 大雪量 | 0.34 | 大雪日数 | 0.04 | 大雪强度 | 0.09** | |

| 暴雪量 | -0.01 | 暴雪日数 | 0.01 | 暴雪强度 | 0.03** |

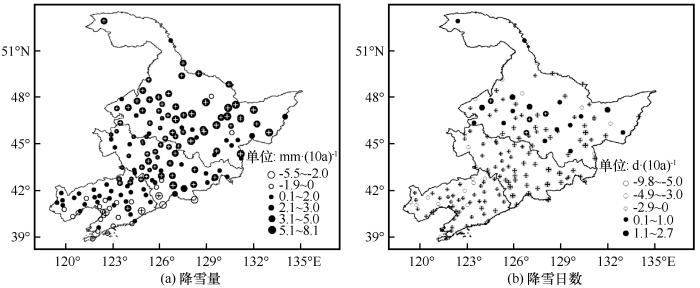

从降雪变化趋势的空间分布看(图7), 可划分为三种类型: (1)162个站点中有20个站点降雪量和降雪日数均呈增加趋势, 主要位于黑龙江南部地区; (2)27个站点降雪量和降雪日数均呈减少趋势, 位于辽东半岛和东北东部山区; (3)115个站点降雪量增加的同时降雪日数在减少。从降雪要素来看, 135个站点(83%)降雪量呈增加趋势, 增加的站点主要位于黑龙江、 吉林、 辽宁西部和辽河平原北部, 吉林东部和黑龙江中部、 三江平原地区降雪量增加显著, 黑龙江虎林增加最大为8.1 mm⋅(10a)-1, 吉林通化减少最多为5.5 mm⋅(10a)-1。142个站点(88%)降雪日数呈减少趋势, 吉林东部和黑龙江中东部地区减少速率在5 d⋅(10a)-1以上, 吉林长白减少最多为9.8 d⋅(10a)-1, 辽宁省减少速率在0.1 ~ 5 d⋅(10a)-1之间, 黑龙江西南部和中部部分地区站点呈增加趋势, 增加速率为0.1 ~ 2.7 d⋅(10a)-1。

图7

图7

1961 - 2017年东北地区年降雪量(a)、 降雪日数(b)变化趋势的空间分布(“+”为通过0.05信度检验的站点)

Fig.7

The spatial distributions of linear trend of annual snowfall (a) and of snowfall days (b) from 1961 to 2017 in Northeast China (+ denotes the trend significant at the 95% confidence level)

对于不同等级降雪(表4), 小雪、 中雪、 大雪和暴雪降雪量分别有65%、 85%、 81%和62%站点呈减少趋势; 小雪日数变化同降雪日数一致也呈减少趋势, 而中雪、 大雪和暴雪日数均有70%以上的站点呈增加趋势(86%、 86%和70%)。

表4 1961 - 2017年东北地区降雪量、 降雪日数变化趋势达到0.05信度检验的站数

Table 4

| 要素 | 变化 趋势 | 总降雪 | 小雪 | 中雪 | 大雪 | 暴雪 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 降雪量 | 正趋势 | 135(79) | 106(38) | 138(57) | 132(44) | 101(14) |

| 负趋势 | 27(3) | 56(5) | 24(0) | 30(1) | 60(6) | |

| 降雪日数 | 正趋势 | 20(4) | 61(15) | 140(60) | 139(45) | 113(16) |

| 负趋势 | 142(123) | 101(16) | 22(0) | 23(1) | 49(2) |

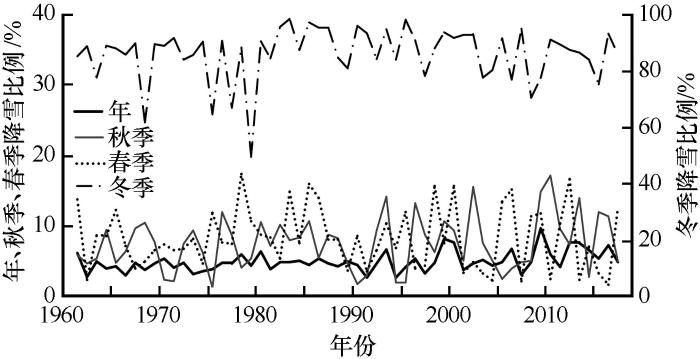

2.2.3 降雪比例变化特征

图8给出了年及各季节降雪比例的年际变化, 年降雪量比例以0.36%⋅(10a)-1的速率显著增加, 20世纪90年代之前年降雪量比例以较常年值偏少为主, 90年代后波动幅度加大, 降雪量比例多于常年值的年份增多, 年降雪量比例最大的年份为2009年, 为9.7%。秋季和冬季降雪量比例分别以0.48%⋅(10a)-1和0.45%⋅(10a)-1的速率增加, 秋季降雪量比例在20世纪60年代到80年代均较常年值偏低, 80年代之后在常年值上下波动, 最大值出现在2010年为17.2%; 冬季降雪量比例在57年中有81%的年份超过了80%, 39%的年份超过了90%, 1979年最低为49.6%, 是唯一没有达到50%的年份。春季降雪量比例以0.11%⋅(10a)-1的速率减少, 20世纪60年代到70年代初期为偏少时段, 70年代中期到80年代中期较常年值偏多, 80年代末期到90年代中期偏少, 90年代末期以后春季降雪量的比例波动幅度加大, 最大值出现在1978年为17.4%。

图8

图8

1961 - 2017年东北地区年、 秋季、 冬季和春季降雪量占同期降水量比例年际变化

Fig.8

The annual variations of annual, autumn, winter and spring snowfalls for the proportion of precipitation in the same period from 1961 to 2017 in Northeast China

2.3 各等级降雪贡献率

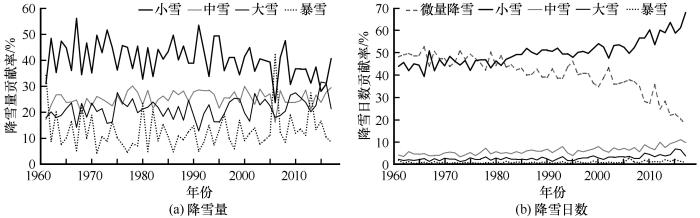

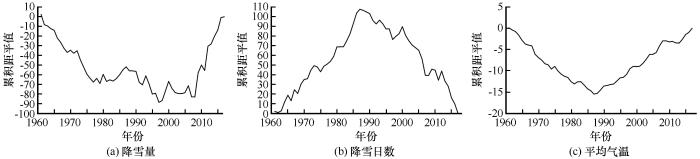

1961 - 2017年, 小雪降雪量贡献率呈减少趋势, 中雪、 大雪和暴雪降雪量呈增加趋势, 变化速率分别为-1.44%⋅(10a)-1、 0.35%⋅(10a)-1、 0.85%⋅(10a)-1和0.23%⋅(10a)-1[图9(a)], 小雪、 中雪变化趋势通过了0.01的信度检验。累积距平法分析降雪量突变时间[图10(a)]出现在1987年, 与东北地区年平均气温的突变时间[图10(c)]一致, 分析突变前后各等级降雪量贡献率的变化。突变前(1961 - 1987年), 各等级降雪量贡献率变化趋势为0.11%⋅(10a)-1、 1.51%⋅(10a)-1、 0.89%⋅(10a)-1和-2.53%⋅(10a)-1, 中雪和暴雪均通过了0.05的信度检验; 突变后(1988 - 2017年), 各等级降雪量贡献率变化趋势为-3.81%⋅(10a)-1、 -0.61%⋅(10a)-1、 2.67%⋅(10a)-1和1.75%⋅(10a)-1, 小雪和大雪变化趋势通过了0.01的信度检验。降雪量突变后, 小雪和中雪降雪量贡献率变化趋势由正转负, 暴雪降雪量由负转正。

图9

图9

1961 - 2017年东北地区各等级降雪量(a)、 降雪日数(b)贡献率

Fig.9

Annual variations of the contribution rate of different levels of snowfall (a) and snowfall days (b) from 1961 to 2017 in Northeast China

图10

图10

1961 - 2017年东北地区年降雪量(a)、 降雪日数(b)及平均气温(c)累积距平曲线

Fig.10

The cumulative anomaly curves of annual snowfall (a) , snowfall days (b) and average temperature (c) from 1961 to 2017 in Northeast China

微量降雪日数贡献率减少, 小雪、 中雪、 大雪和暴雪降雪日数贡献率增加, 变化速率分别为-4.39%⋅(10a)-1、 2.98%⋅(10a)-1、 0.83%⋅(10a)-1、 0.46%⋅(10a)-1和0.12%⋅(10a)-1[图9(b)], 变化趋势均通过了0.01的信度检验。分析降雪日数的突变时间[图10(b)], 与降雪量、 平均气温一致均为1987年, 降雪日数突变前(1961 - 1987年), 各等级降雪日数贡献率变化趋势为-2.84%⋅(10a)-1、 2.08%⋅(10a)-1、 0.58%⋅(10a)-1、 0.22%⋅(10a)-1和 -0.07%⋅(10a)-1, 均通过了0.05的信度检验; 突变后(1988 - 2017年), 各等级降雪日数贡献率变化趋势为-7.28%⋅(10a)-1、 4.62%⋅(10a)-1、 1.33%⋅(10a)-1、 1.05%⋅(10a)-1和0.29%⋅(10a)-1, 微量和中雪日数通过了0.01的信度检验。降雪日数突变后, 微量降雪日数贡献率的减少速率更快, 暴雪日数贡献率由略减少转为增加趋势。

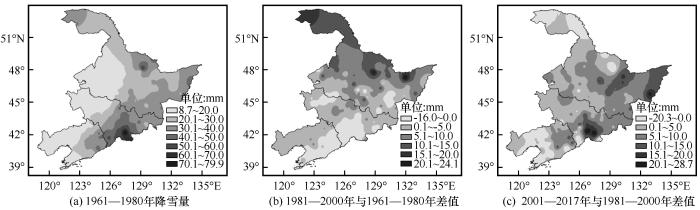

2.4 气候变暖对降雪的影响

1961 - 1980年区域平均降雪量为24.8 mm, 高值中心位于长白山区, 西部地区和辽东半岛地区降雪量较少。1981 - 2000年平均降雪量为27.4 mm, 较1961 - 1980年增加了10.5%, 辽东半岛及辽宁东部山区、 吉林长白山区降雪量均较1961 - 1980年减少, 其他地区降雪量均增加, 且增量由低纬向高纬增加, 大兴安岭北部、 小兴安岭和三江平原北部地区增量达15 mm以上, 增幅最多为黑龙江富锦24.1 mm。2001 - 2017年平均降雪量为31.7 mm, 较1981 - 2010年和1961 - 1980年增加了15.7%和27.8%, 空间分布上与1981 - 2000年相比, 降雪量增加和减少范围都有所扩大, 辽东半岛降雪量持续减少, 辽西地区由偏多转为偏少, 三江平原北部、 长白山区降雪量增量在20 ~ 30 mm之间(图11)。

图11

图11

东北地区降雪量1961 - 1980年(a)、 1981 - 2000年与1961 - 1980年差值(b)、 2001 - 2017年与1981 - 2000年差值(c)的空间分布

Fig.11

Distributions of annual mean snowfall during 1961 - 1980 (a), the difference between 1981 - 2000 and 1961 - 1980 (b) and the difference between 2001 - 2017 and 1981 - 2000 (c) in Northeast China

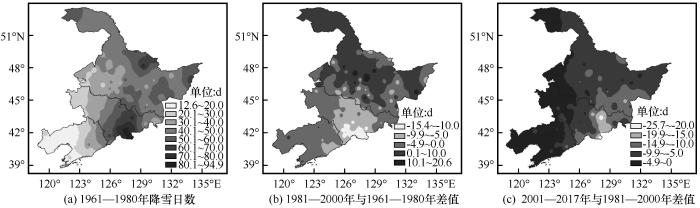

1961 - 1980年区域平均的降雪日数为38.8 d, 辽西及辽东半岛地区较少, 在20 d以下, 全区呈自西向东增加的分布, 高值中心位于长白山区, 可达80 d以上。1981 - 2000年, 平均降雪日数为36.4 d, 较1961 - 1980年减少了2.7%; 辽宁、 吉林和黑龙江的部分地区降雪日数均较1961 - 1980年减小, 长白山区减少最多为10 ~ 15 d, 吉林中东部地区为5 ~ 10 d, 辽宁和吉林西部在5 d以内; 黑龙江大部分地区降雪日数有所增加, 在20 d以内。2001 - 2017年, 平均降雪日数为30.1 d, 较1981 - 2010年和1961 - 1980年分别减少了17.3%和22.4%, 空间上全区降雪日数较1981 - 2000年继续减少, 呈东多西少、 高纬多低纬少的分布, 大部分地区在10 d以内, 长白山区减少最多超过了20 d, 吉林长白和敦化分别减少25.7 d和22.5 d(图12)。结合降雪量、 降雪日数年代际的空间分布, 2000年以后, 降雪量增加的同时降雪日数在明显减少。

图12

图12

东北地区降雪日数1961 - 1980年(a)、 1981 - 2000年与1961 - 1980年差值(b)、 2001 - 2017年与1981 - 2000年差值(c)的空间分布

Fig.12

Distribution of annual mean snowfall days during 1961 - 1980 (a), the difference between 1981 - 2000 and 1961 - 1980 (b) and the difference between 2001 - 2017 and 1981 - 2000 (c) in Northeast China

3 结论

利用逐日降水量及天气现象资料提取出逐日降雪数据, 分析东北地区1961 - 2017年降雪时空演变特征如下:

(1) 东北地区降雪量和降雪日数最多出现在12月, 小雪和中雪最多出现在11月或12月, 大雪和暴雪最多出现在3月, 极端降雪在冬末春初出现概率最高。降雪量和降雪日数空间分布山地大于平原, 平原地区自北向南、 自东向西减少, 大兴安岭北部、 小兴安岭和长白山区为降雪最多地区; 降雪强度中心位于吉林长白山区和辽宁中部城市群所在的平原地区。

(2) 东北地区年、 秋季、 冬季、 春季降雪量占同期降水量比例分别为4.7%、 7%、 84.4%和7.6%, 年及各季降雪量在大兴安岭北部、 小兴安岭和长白山区比例较大, 在辽宁地区最小。10月 - 次年4月各月降雪量占同期降水量比例多年平均分别为4.8%、 48.3%、 81.8%、 88.4%、 80.9%、 51.3%和6.5%。辽宁西部山区和南部的大连沿海地区日最大降雪量占年降雪量比例最高, 最长连续降雪日数在2 d以下, 降雪季节存在明显的降雪集中现象。

(3) 1961 - 2017年, 东北地区11月 - 次年4月各月降雪日数均呈减少趋势, 12月 - 次年3月各月降雪量均呈增加趋势(4月、 11月减少); 年降雪量和降雪强度分别以1.93 mm⋅(10a)-1和0.11 mm⋅d-1⋅(10a)-1的速率显著增加, 年降雪日数以2.08 d⋅(10a)-1的速率显著减少; 总降雪量的增加主要表现为各等级降雪量的增加, 降雪日数减少表现为微量和小雪日数的减少, 尤其是微量降雪日数, 降雪强度表现为各等级尤其是大雪以上降雪强度的增加; 全区80%以上的站点降雪量(降雪日数)均呈增加(减少)趋势, 小雪量和降雪日数均减少, 中雪、 大雪和暴雪降雪量(降雪日数)有60%以上的站点呈减少(增加)趋势; 年、 秋季和冬季降雪量比例均增加, 平均每10年增加0.36%、 0.48%和0.45%, 春季降雪量比例以0.11%⋅(10a)-1的速率减少。

(4) 近57年, 降雪量的贡献率除小雪降雪量减少, 其他等级降雪量均增加; 降雪日数贡献率微量降雪日数显著减少, 其他等级降雪日数均增加。降雪量、 降雪日数均在1987年发生突变, 突变后小雪和中雪降雪量贡献率变化趋势由正转负, 暴雪降雪量贡献率由负转正, 微量降雪日数贡献率的减少速率更快, 暴雪日数贡献率由略减少转为增加趋势。

(5) 1961 - 1980年、 1981 - 2000年与2001 - 2017年三个时段, 降雪量表现为逐年代增加, 降雪日数逐年代减少。从区域平均而言, 2001 - 2017年, 降雪量较1961 - 1980年增加了27.8%, 降雪日数减少了22.4%。

参考文献

Climate projection in Northeast China based on CMIP5 data

[J].

东北地区气候变化CMIP5模式预估

[J].

Probability assessment of temperature and precipitation over China by CMIP5 multi-model ensemble

[J].

基于CMIP5多模式集合资料的中国气温和降水预估及概率分析

[J].

Projection of regional climate change over China from PRECIS under SRES A

PRECIS对SRES A1B情景下的中国区域气候变化预估分析

[J].

Evaluation of ability of climate model for simulating precipitation in Northeast China and precipitation prediction

[J].

气候模式对东北三省降水模拟能力评估及预估

[J].

Assessment of water resources vulnerability under climate change in East China monsoon region

[J].

中国东部季风区水资源脆弱性评价

[J].

Impact and assessment of climate change on the water resources vulnerability in the Eastern China monsoon region

[J].

气候变化对中国东部季风区水资源脆弱性的影响评价

[J].

Climatology of snow in China

[J].

中国降雪气候学特征

[J].

Spatiotemporal variation and reginal distribution characteristics of snowfall in China from 1970 to 2000

[J].

1970 - 2000年中国降雪量变化和区域性分布特征

[J].

Snowfall change characteristics in China from 1961 to 2012

[J].

1961 - 2012年中国降雪时空变化特征分析

[J].

Change of snowfall/rainfall ratio in the Tibetan Plateau based on a gridded dataset with high resolution during 1961 - 2013

[J].

基于高分辨率格点数据的1961 - 2013年青藏高原雪雨比变化

[J].

Change of snowfall/rainfall ratio in Xinjiang during the period of 1961 - 2013

[J].

1961 - 2013年新疆雪雨比变化

[J].

Separation of precipitation forms based on different methods in Tianshan mountainous Area, Northwest China

[J].

基于不同方法的中国天山山区降水形态分离研究

[J].

A discuss of the separating solid and liquid precipitations

[J].

固液态降水分离方法探讨

[J].

Establishment and verification of single threshold temperature model for partition precipitation phase separation

[J].

降水相态分离单临界气温模型建立和检验

[J].

Climatic characteristics and regionalization of winter snowfall in Northeast China

[J].

东北地区冬季降雪的气候特征及其区划

[J].

Changing characteristics of snowfall and snowfall days in Liaoning Province during 1961 - 2007

[J].

1961 - 2007年辽宁省降雪量和降雪日数的气候变化特征

[J].

Variation characteristics of different levels of snow in Liaoning Province

[J].

辽宁省不同等级降雪变化特征

[J].

Climate change characteristic of the beginning and ending dates of snowfall in winter half year of Liaoning Province

[J].

辽宁省冬半年降雪初终日的气候变化特征

[J].

Temporal and spatial change characteristics of the beginning and the ending dates of snowfall in Jilin Province

[J].

吉林省降雪初终日时空变化特征

[J].

Variations of winter snow concentration degree and snow concentration period in Northeast China

[J].

东北地区冬季降雪的集中度和集中期变化特征

[J].

Spatial and temporal variation of precipitation and analysis on the factors affecting snowfall in Northeast China in recent 50 years

[D].

近50年东北地区降水时空变化及降雪影响因子分析

[D].

Interdecadal component variation characteristics in heavy winter snow intensity in North-Eastern China and its response to sea surface temperatures

[J].

The interdecadal increase of snowfall in Northeast China in winter and its relation to the decrease of winter monsoon in east Asia

[J].

我国东北冬季降雪的年代际增多及其与冬季风减弱的关系

[J].

Characteristics of snowfall from 1960 to 2005 in Northeast China

[J].

1960 - 2005年东北地区降雪变化特征研究

[J].

A study on the consistency and local characteristics of temperature evolution in Northeast China

[J].

东北地区气温演变的一致性与局地性特征研究

[J].

Is the climate warming or cooling?

[J].

Climate science: The cause of the pause

[J].

Total volcanic stratospheric aerosol optical depths and implications for global climate change

[J].

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号