Changes in cold wave events and warm winter in China during the last 46 years

1

2007

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

我国近46年来的寒潮时空变化与冬季增暖

1

2007

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

Climate change of the cold wave frequency of China in the last 53 years and the possible reasons

0

2006

近53年中国寒潮的变化特征及其可能原因

0

2006

A statistical analysis of the cold wave high which influences on China

1

1999

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

影响中国寒潮冷高压的统计研究

1

1999

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

Change of the cold wave frequency of China in global warming

1

2008

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

气候变暖背景下我国寒潮灾害的变化特征

1

2008

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

Spatial-Temporal patterns of the clod surge events in China in recent 50 years and its relationship with Arctic Sean Ice

1

2014

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

中国近50年寒潮冷空气的时空特征及其与北极海冰的关系

1

2014

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

Characteristic analysis of cold wave in China during the period of

1

2010

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

1951 - 2006年期间我国寒潮活动特征分析

1

2010

... 寒潮是中国冬半年主要的灾害性天气, 是一种大型天气过程, 寒潮过境容易造成大范围的剧烈降温、 大风和雨雪天气, 剧烈降温还能导致作物冻害、 河港封冻、 交通运输中断, 大风对农业和渔业生产、 航运等造成很大影响[1-3], 严重的可酿成灾害, 并给国民经济带来巨大的损失[4-5].青藏高原地区寒潮天气过程的剧烈降温对越冬作物及畜牧业等的危害十分严重, 有时甚至是毁灭性的[6].做好寒潮天气发生和演变规律的研究工作, 不仅能够提高寒潮监测、 预测预警和影响评估的技术水平, 还能提升防灾减灾的气象服务能力, 因此具有十分重要的意义. ...

A case study of development of a cold surge after outbreak of cold wave in East Asia

1

1994

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

一次东亚寒潮爆发后冷涌发展的研究

1

1994

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

A study of East Asia strong cold wave: surge crossing equator and influencing the development of tropical cyclone and heavy rainfall in the Southern Hemisphere

1

2005

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

东亚强寒潮——冷涌越过赤道并引发南半球热带气旋和强降水的个例研究

1

2005

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

The relation between strong cold waves and low-frequency waves during the winter of 2004/2005

1

2008

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

2004/2005年冬季强寒潮事件与大气低频波动关系的研究

1

2008

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Possible influence of the variation of the northern Atlantic storm track on the activity of cold waves in China during winter

1

2015

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响

1

2015

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

The influence of the activity of cold wave in East Asia on the explosive cyclone at its Down Stream

1

1995

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

东亚寒潮活动对下游爆发性气旋生成的影响

1

1995

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Upper Wave-East Asian Jet interaction during the period of clod wave outbreak

1

1992

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用

1

1992

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Possible linkage between winter extreme low temperature events over China and synoptic-scale transient wave activity

1

2012

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系

1

2012

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Researches on cold wave and the profiles of cold wave in Sichuan Basin

1

2010

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

寒潮研究及四川盆地寒潮概况

1

2010

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Contrast analysis of two cold wave weather processes with sand dust in the middle region of Gansu Province

1

2013

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

甘肃临夏地区2次沙尘寒潮天气成因对比

1

2013

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

The climatic analysis and forecast of cold wave weather in Wuwei City

1

2013

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

武威市寒潮天气气候分析及预报

1

2013

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Climate features, fractal types and forecast of cold weather in Qinghai Province

1

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

青海省寒潮天气的气候特征、 分型及其预报寒潮

1

2002

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

An analysis of cold wave in Haidong Prefecture

1

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

海东地区一次寒潮天气的分析

1

2008

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Contrastive analysis of twice cold wave in Hainan Prefecture of Qinghai

1

2011

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

青海海南地区两次寒潮天气过程对比分析

1

2011

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Climatic characteristics of cold wave in Urumqi

1

2015

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

乌鲁木齐市寒潮气候特征分析

1

2015

... 在东亚区域, 丁一汇等[7]和赵思雄等[8]对东亚寒潮爆发后冷涌发展的过程, 马晓青等[9]对冬季强寒潮事件与大气低频波动, 周星妍等[10]和孙淑清等[11]对冬季北大西洋风暴轴异常对我国寒潮活动的可能影响, 高守亭等[12]对寒潮期间高空波动与东亚急流的相互作用, 陈海山等[13]对中国冬季极端低温事件与天气尺度瞬变波的可能联系等问题进行了深入的研究, 揭示了寒潮和极端低温事件发生发展的机理.在青藏高原及周边区域, 周长春等[14]对四川盆地寒潮概况, 孙玉莲等[15]和李岩瑛等[16]对甘肃省寒潮沙尘暴天气的特征, 保广裕等[17]、 何卓玛等[18]、 孙瑛[19]对青海省寒潮天气的分型及其预报, 郑玉萍等[20]对乌鲁木齐市寒潮气候特征预报技术问题进行了研究分析, 总结了预报思路和指标.但上述这些研究成果还不能满足寒潮预报服务工作的需求, 仍然需要做进一步的研究. ...

Variation characteristics of extreme air temperature events in Qinghai Province

1

2012

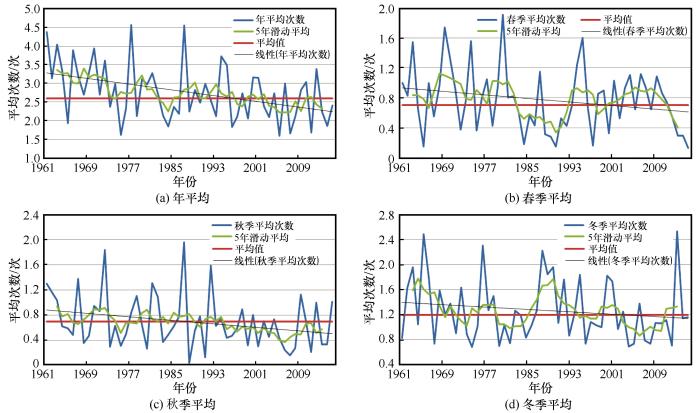

... 从年和季节寒潮次数的时间变化曲线看出[图2(a)], 年平均次数为2.6次, 1961年以来, 年寒潮出现总次数呈减少趋势, 年平均次数每10年减少0.192次, 各年与年寒潮平均次数的相关系数值为-0.41, 相关系数值通过了a=0.01的统计检验.青藏高原东北部3个区各年与年寒潮平均次数的相关系数值分别为-0.50(西北区)、 -0.27(东北区)、 -0.21(西南区), 其中西北区、 东北区相关系数值分别通过了a=0.001、 a=0.05的统计检验.可见, 青藏高原东北部年寒潮出现次数呈显著的减少趋势, 其东北区和西北区减少的趋势比西南区更显著, 这种状况与20世纪80年代以来该区域气候变暖的趋势基本一致[21-22], 即年内冷日减少、 暖日增多, 观测站达到寒潮标准的日数也相应减少. ...

青海省极端气温事件的气候变化特征研究

1

2012

... 从年和季节寒潮次数的时间变化曲线看出[图2(a)], 年平均次数为2.6次, 1961年以来, 年寒潮出现总次数呈减少趋势, 年平均次数每10年减少0.192次, 各年与年寒潮平均次数的相关系数值为-0.41, 相关系数值通过了a=0.01的统计检验.青藏高原东北部3个区各年与年寒潮平均次数的相关系数值分别为-0.50(西北区)、 -0.27(东北区)、 -0.21(西南区), 其中西北区、 东北区相关系数值分别通过了a=0.001、 a=0.05的统计检验.可见, 青藏高原东北部年寒潮出现次数呈显著的减少趋势, 其东北区和西北区减少的趋势比西南区更显著, 这种状况与20世纪80年代以来该区域气候变暖的趋势基本一致[21-22], 即年内冷日减少、 暖日增多, 观测站达到寒潮标准的日数也相应减少. ...

An analysis of climate characteristics of meteorological disasters in Qinghai Province

1

2012

... 从年和季节寒潮次数的时间变化曲线看出[图2(a)], 年平均次数为2.6次, 1961年以来, 年寒潮出现总次数呈减少趋势, 年平均次数每10年减少0.192次, 各年与年寒潮平均次数的相关系数值为-0.41, 相关系数值通过了a=0.01的统计检验.青藏高原东北部3个区各年与年寒潮平均次数的相关系数值分别为-0.50(西北区)、 -0.27(东北区)、 -0.21(西南区), 其中西北区、 东北区相关系数值分别通过了a=0.001、 a=0.05的统计检验.可见, 青藏高原东北部年寒潮出现次数呈显著的减少趋势, 其东北区和西北区减少的趋势比西南区更显著, 这种状况与20世纪80年代以来该区域气候变暖的趋势基本一致[21-22], 即年内冷日减少、 暖日增多, 观测站达到寒潮标准的日数也相应减少. ...

青海省气象灾害的若干气候特征分析

1

2012

... 从年和季节寒潮次数的时间变化曲线看出[图2(a)], 年平均次数为2.6次, 1961年以来, 年寒潮出现总次数呈减少趋势, 年平均次数每10年减少0.192次, 各年与年寒潮平均次数的相关系数值为-0.41, 相关系数值通过了a=0.01的统计检验.青藏高原东北部3个区各年与年寒潮平均次数的相关系数值分别为-0.50(西北区)、 -0.27(东北区)、 -0.21(西南区), 其中西北区、 东北区相关系数值分别通过了a=0.001、 a=0.05的统计检验.可见, 青藏高原东北部年寒潮出现次数呈显著的减少趋势, 其东北区和西北区减少的趋势比西南区更显著, 这种状况与20世纪80年代以来该区域气候变暖的趋势基本一致[21-22], 即年内冷日减少、 暖日增多, 观测站达到寒潮标准的日数也相应减少. ...

Causes analysis on variations of winter air temperature in the Qinghai Province and discussion on their prediction method

2

2015

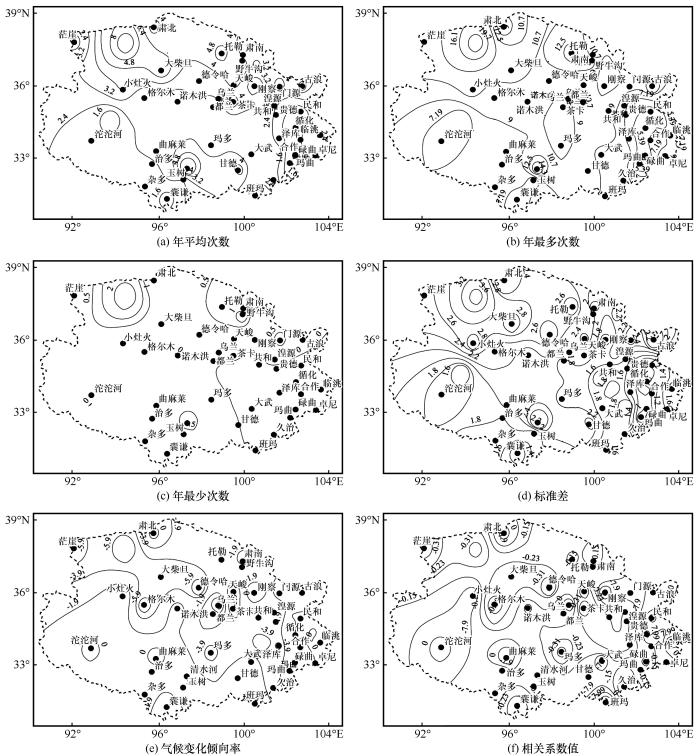

... 从各站寒潮年次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图5(f)], 青藏高原东北部除循化、 民和、 广河等19站呈正相关外, 其余49站均呈负相关.格尔木站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.循化、 民和、 广河等19站的相关系数值为0 ~ 0.23, 冷湖等49站相关系数值为-0.01 ~ -0.52.其中, 格尔木、 冷湖等19个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 负相关台站占青藏高原东北部总站数的比例达到28%.由此得出, 1961 - 2015年, 72%的台站寒潮年次数呈减少趋势, 28%的台站寒潮年次数呈显著减少趋势, 这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,日最低气温明显升高的趋势基本一致 [23-24]. ...

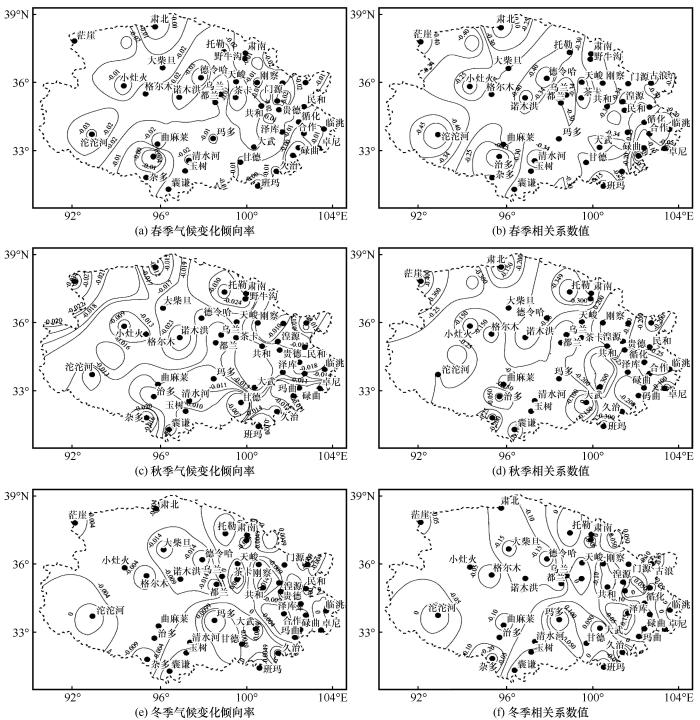

... 从各站春季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(a)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈增加趋势外, 其余地区均呈减少趋势.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站每10年的气候变化倾向率为0.03 ~ 0.20次, 冷湖等63站每10年的气候变化倾向率为-0.54 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季93%的台站寒潮次数呈减少趋势.从春季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(b)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈正相关外, 其余地区均呈负相关.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站相关系数值为0.03 ~ 0.20, 冷湖等63站相关系数值为-0.51 ~ -0.01, 其中44个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 占青藏高原东北部总站数的比例达到65%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季65%的台站寒潮次数呈显著的减少趋势,这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,春季各月日最低气温显著升高的状况基本一致[23-24]. ...

青海省冬季气温变化成因及其预测方法探讨

2

2015

... 从各站寒潮年次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图5(f)], 青藏高原东北部除循化、 民和、 广河等19站呈正相关外, 其余49站均呈负相关.格尔木站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.循化、 民和、 广河等19站的相关系数值为0 ~ 0.23, 冷湖等49站相关系数值为-0.01 ~ -0.52.其中, 格尔木、 冷湖等19个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 负相关台站占青藏高原东北部总站数的比例达到28%.由此得出, 1961 - 2015年, 72%的台站寒潮年次数呈减少趋势, 28%的台站寒潮年次数呈显著减少趋势, 这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,日最低气温明显升高的趋势基本一致 [23-24]. ...

... 从各站春季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(a)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈增加趋势外, 其余地区均呈减少趋势.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站每10年的气候变化倾向率为0.03 ~ 0.20次, 冷湖等63站每10年的气候变化倾向率为-0.54 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季93%的台站寒潮次数呈减少趋势.从春季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(b)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈正相关外, 其余地区均呈负相关.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站相关系数值为0.03 ~ 0.20, 冷湖等63站相关系数值为-0.51 ~ -0.01, 其中44个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 占青藏高原东北部总站数的比例达到65%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季65%的台站寒潮次数呈显著的减少趋势,这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,春季各月日最低气温显著升高的状况基本一致[23-24]. ...

Changes in extreme climatic events over the sources of the three rivers in the prometaphase 21st century

3

2012

... 从各站寒潮年次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图5(f)], 青藏高原东北部除循化、 民和、 广河等19站呈正相关外, 其余49站均呈负相关.格尔木站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.循化、 民和、 广河等19站的相关系数值为0 ~ 0.23, 冷湖等49站相关系数值为-0.01 ~ -0.52.其中, 格尔木、 冷湖等19个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 负相关台站占青藏高原东北部总站数的比例达到28%.由此得出, 1961 - 2015年, 72%的台站寒潮年次数呈减少趋势, 28%的台站寒潮年次数呈显著减少趋势, 这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,日最低气温明显升高的趋势基本一致 [23-24]. ...

... 从各站春季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(a)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈增加趋势外, 其余地区均呈减少趋势.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站每10年的气候变化倾向率为0.03 ~ 0.20次, 冷湖等63站每10年的气候变化倾向率为-0.54 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季93%的台站寒潮次数呈减少趋势.从春季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(b)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈正相关外, 其余地区均呈负相关.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站相关系数值为0.03 ~ 0.20, 冷湖等63站相关系数值为-0.51 ~ -0.01, 其中44个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 占青藏高原东北部总站数的比例达到65%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季65%的台站寒潮次数呈显著的减少趋势,这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,春季各月日最低气温显著升高的状况基本一致[23-24]. ...

... 从各站冬季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(e)], 青藏高原东北部27个站为增加趋势, 41个站为减少趋势.果洛和玉树州东部呈增加趋势的站点, 在区域上连成一片.乌兰、玛沁、 玛多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.互助等27站每10年的气候变化倾向率为0 ~ 0.20次, 海晏等41站每10年的气候变化倾向率为-0.27 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势.从冬季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(f)], 青藏高原东北部除祁连、 同仁、 玉树等27站相关系数值为0.01 ~ 0.26外, 其余41站相关系数值为-0.24 ~ -0.01, 除1个正相关站的相关系数值通过了a=0.05的统计检验外, 其余26个正相关和41个负相关站相关系数值均未通过a=0.05的统计检验.北部地区正相关站数占北部总站数的比例为37%, 南部地区正相关站数占南部总站数的比例为47%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势(负相关的站点), 减少的趋势北部地区比南部更明显.这与20世纪80年代青藏高原气候变暖以来,北部地区升温的趋势比南部地区更显著的状况基本一致[24-25]. ...

21世纪前中期三江源地区极端气候事件变化趋势分析

3

2012

... 从各站寒潮年次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图5(f)], 青藏高原东北部除循化、 民和、 广河等19站呈正相关外, 其余49站均呈负相关.格尔木站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.循化、 民和、 广河等19站的相关系数值为0 ~ 0.23, 冷湖等49站相关系数值为-0.01 ~ -0.52.其中, 格尔木、 冷湖等19个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 负相关台站占青藏高原东北部总站数的比例达到28%.由此得出, 1961 - 2015年, 72%的台站寒潮年次数呈减少趋势, 28%的台站寒潮年次数呈显著减少趋势, 这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,日最低气温明显升高的趋势基本一致 [23-24]. ...

... 从各站春季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(a)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈增加趋势外, 其余地区均呈减少趋势.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站每10年的气候变化倾向率为0.03 ~ 0.20次, 冷湖等63站每10年的气候变化倾向率为-0.54 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季93%的台站寒潮次数呈减少趋势.从春季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(b)], 青藏高原东北部除乌兰、 永靖、 治多等5站呈正相关外, 其余地区均呈负相关.乌兰、 治多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 永靖、 治多等5站相关系数值为0.03 ~ 0.20, 冷湖等63站相关系数值为-0.51 ~ -0.01, 其中44个站的负相关系数值通过了a=0.05的统计检验, 占青藏高原东北部总站数的比例达到65%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部春季65%的台站寒潮次数呈显著的减少趋势,这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,春季各月日最低气温显著升高的状况基本一致[23-24]. ...

... 从各站冬季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(e)], 青藏高原东北部27个站为增加趋势, 41个站为减少趋势.果洛和玉树州东部呈增加趋势的站点, 在区域上连成一片.乌兰、玛沁、 玛多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.互助等27站每10年的气候变化倾向率为0 ~ 0.20次, 海晏等41站每10年的气候变化倾向率为-0.27 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势.从冬季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(f)], 青藏高原东北部除祁连、 同仁、 玉树等27站相关系数值为0.01 ~ 0.26外, 其余41站相关系数值为-0.24 ~ -0.01, 除1个正相关站的相关系数值通过了a=0.05的统计检验外, 其余26个正相关和41个负相关站相关系数值均未通过a=0.05的统计检验.北部地区正相关站数占北部总站数的比例为37%, 南部地区正相关站数占南部总站数的比例为47%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势(负相关的站点), 减少的趋势北部地区比南部更明显.这与20世纪80年代青藏高原气候变暖以来,北部地区升温的趋势比南部地区更显著的状况基本一致[24-25]. ...

Anailysis of the temporal variation in climatic comfortable period for tourism in Xining

2

2013

... 从各站秋季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(c)], 青藏高原东北部除乌兰、 海晏、 平安等5站呈增加趋势外, 其余地区均呈减少趋势.乌兰、 甘德站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 海晏、 平安等5站每10年的气候变化倾向率为0.02 ~ 0.13次, 冷湖等63站每10年的气候变化倾向率为-0.43 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部秋季93%的台站寒潮次数呈减少趋势.从秋季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布图看出(图6d), 青藏高原东北部除乌兰、 海晏、 平安等5站呈正相关外, 其余地区均呈负相关.乌兰、 甘德站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 海晏、 平安等5站相关系数值为0.01 ~ 0.09, 冷湖等63站相关系数值为-0.49 ~ -0.01, 其中21个站的负相关系数值通过了a=0.05的显著性水平检验, 占青藏高原东北部总站数的比例达到31%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部秋季31%的台站寒潮次数呈显著的减少趋势, 绝大多数台站(93%)秋季寒潮次数存在减少的趋势.这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,秋季各月日最低气温和日最高气温显著升高的状况基本一致[25]. ...

... 从各站冬季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(e)], 青藏高原东北部27个站为增加趋势, 41个站为减少趋势.果洛和玉树州东部呈增加趋势的站点, 在区域上连成一片.乌兰、玛沁、 玛多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.互助等27站每10年的气候变化倾向率为0 ~ 0.20次, 海晏等41站每10年的气候变化倾向率为-0.27 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势.从冬季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(f)], 青藏高原东北部除祁连、 同仁、 玉树等27站相关系数值为0.01 ~ 0.26外, 其余41站相关系数值为-0.24 ~ -0.01, 除1个正相关站的相关系数值通过了a=0.05的统计检验外, 其余26个正相关和41个负相关站相关系数值均未通过a=0.05的统计检验.北部地区正相关站数占北部总站数的比例为37%, 南部地区正相关站数占南部总站数的比例为47%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势(负相关的站点), 减少的趋势北部地区比南部更明显.这与20世纪80年代青藏高原气候变暖以来,北部地区升温的趋势比南部地区更显著的状况基本一致[24-25]. ...

1954 - 2011年西宁旅游气候舒适期时间变化分析

2

2013

... 从各站秋季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(c)], 青藏高原东北部除乌兰、 海晏、 平安等5站呈增加趋势外, 其余地区均呈减少趋势.乌兰、 甘德站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 海晏、 平安等5站每10年的气候变化倾向率为0.02 ~ 0.13次, 冷湖等63站每10年的气候变化倾向率为-0.43 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部秋季93%的台站寒潮次数呈减少趋势.从秋季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布图看出(图6d), 青藏高原东北部除乌兰、 海晏、 平安等5站呈正相关外, 其余地区均呈负相关.乌兰、 甘德站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.乌兰、 海晏、 平安等5站相关系数值为0.01 ~ 0.09, 冷湖等63站相关系数值为-0.49 ~ -0.01, 其中21个站的负相关系数值通过了a=0.05的显著性水平检验, 占青藏高原东北部总站数的比例达到31%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部秋季31%的台站寒潮次数呈显著的减少趋势, 绝大多数台站(93%)秋季寒潮次数存在减少的趋势.这与20世纪80年代青藏高原地区气候变暖以来,秋季各月日最低气温和日最高气温显著升高的状况基本一致[25]. ...

... 从各站冬季寒潮次数序列气候变化倾向率的空间分布可以看出[图6(e)], 青藏高原东北部27个站为增加趋势, 41个站为减少趋势.果洛和玉树州东部呈增加趋势的站点, 在区域上连成一片.乌兰、玛沁、 玛多站周边为正负转换中心, 等值线相对较密.互助等27站每10年的气候变化倾向率为0 ~ 0.20次, 海晏等41站每10年的气候变化倾向率为-0.27 ~ -0.01次.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势.从冬季寒潮次数与年份序列相关系数值的空间分布可以看出[图6(f)], 青藏高原东北部除祁连、 同仁、 玉树等27站相关系数值为0.01 ~ 0.26外, 其余41站相关系数值为-0.24 ~ -0.01, 除1个正相关站的相关系数值通过了a=0.05的统计检验外, 其余26个正相关和41个负相关站相关系数值均未通过a=0.05的统计检验.北部地区正相关站数占北部总站数的比例为37%, 南部地区正相关站数占南部总站数的比例为47%.由此得出, 1961 - 2015年, 青藏高原东北部冬季60%的台站寒潮次数呈减少趋势(负相关的站点), 减少的趋势北部地区比南部更明显.这与20世纪80年代青藏高原气候变暖以来,北部地区升温的趋势比南部地区更显著的状况基本一致[24-25]. ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号