1

2003

... 冻土是含有水分的土壤因温度下降到0 ℃或以下而呈冻结的状态,冻土观测时根据埋入土中的冻土器内水结冰的部位和长度测量土壤冻结层次和冻结深度[1].按照土壤冻结时间的长短,冻土一般可分为短时冻土(数小时、数日至半月)、季节冻土(半月至数月)和多年冻土(也称永久冻土,数年或数万年)[2]. ...

1

2003

... 冻土是含有水分的土壤因温度下降到0 ℃或以下而呈冻结的状态,冻土观测时根据埋入土中的冻土器内水结冰的部位和长度测量土壤冻结层次和冻结深度[1].按照土壤冻结时间的长短,冻土一般可分为短时冻土(数小时、数日至半月)、季节冻土(半月至数月)和多年冻土(也称永久冻土,数年或数万年)[2]. ...

1

2000

... 冻土是含有水分的土壤因温度下降到0 ℃或以下而呈冻结的状态,冻土观测时根据埋入土中的冻土器内水结冰的部位和长度测量土壤冻结层次和冻结深度[1].按照土壤冻结时间的长短,冻土一般可分为短时冻土(数小时、数日至半月)、季节冻土(半月至数月)和多年冻土(也称永久冻土,数年或数万年)[2]. ...

1

2000

... 冻土是含有水分的土壤因温度下降到0 ℃或以下而呈冻结的状态,冻土观测时根据埋入土中的冻土器内水结冰的部位和长度测量土壤冻结层次和冻结深度[1].按照土壤冻结时间的长短,冻土一般可分为短时冻土(数小时、数日至半月)、季节冻土(半月至数月)和多年冻土(也称永久冻土,数年或数万年)[2]. ...

Principal characteristics of permafrost in China

2

1982

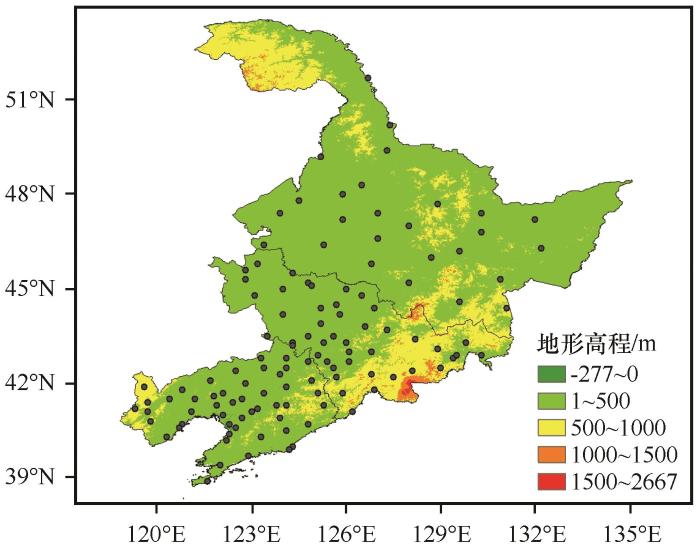

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

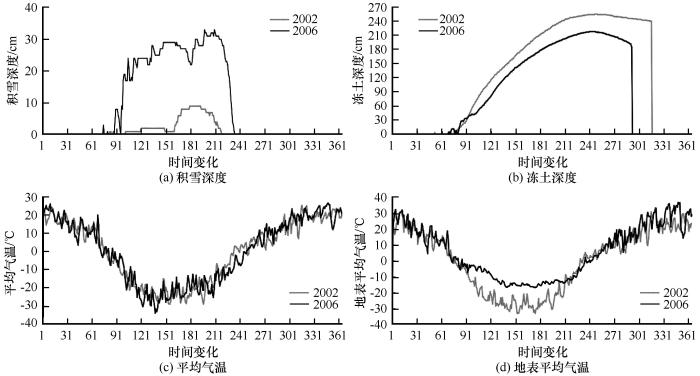

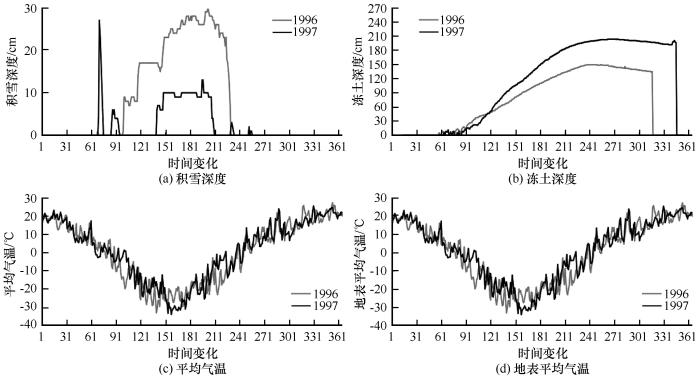

... 高荣等[24]分析了青藏高原积雪深度对冻土深度的影响.东北地区与青藏高原同为我国三大积雪区,但与地处西部的青藏高原相比,东北地区气温年较差大、降水量多,太阳辐射少,冻土呈纬度地带性分布,而青藏高原地区为垂直地带性冻土[3],冻土特征有别于青藏高原地区.根据高荣等冻土影响因子的研究方法,以黑龙江呼玛和吉林东岗两个积雪高值站点为例,分别选取两个站点多雪和少雪年(以多雪年和少雪年时间接近为选取原则),对两个站点多雪年和少雪年的积雪深度、冻土深度、平均气温和地表平均气温进行分析,探讨位于高纬度东北地区的积雪、气温和地温对冻土的影响. ...

我国多年冻土的主要特征

2

1982

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

... 高荣等[24]分析了青藏高原积雪深度对冻土深度的影响.东北地区与青藏高原同为我国三大积雪区,但与地处西部的青藏高原相比,东北地区气温年较差大、降水量多,太阳辐射少,冻土呈纬度地带性分布,而青藏高原地区为垂直地带性冻土[3],冻土特征有别于青藏高原地区.根据高荣等冻土影响因子的研究方法,以黑龙江呼玛和吉林东岗两个积雪高值站点为例,分别选取两个站点多雪和少雪年(以多雪年和少雪年时间接近为选取原则),对两个站点多雪年和少雪年的积雪深度、冻土深度、平均气温和地表平均气温进行分析,探讨位于高纬度东北地区的积雪、气温和地温对冻土的影响. ...

State of the art and prospect of Geocryology in China

1

1988

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

中国冻土学的现状和展望

1

1988

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

Influence of snow cover to the ground temperature in the permafrost region in the northern part of the Great Xin’an Mountain

1

1981

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

大兴安岭北部多年冻土地区雪盖对地温的影响

1

1981

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

Division of permafrost regions in Daxiao Hinggan Ling Northeast China

1

1981

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

东北大小兴安岭多年冻土分区

1

1981

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

Preliminary approach to the history and age of permafrost in Northeast China

1

1981

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

我国东北地区晚更新世以来多年冻土的历史演变及形成时代

1

1981

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

Permafrost features and their changes in Amur area, Da Hinggan Ling Prefecture

1

1993

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

大兴安岭阿木尔地区的多年冻土特征及其变化

1

1993

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

Distribution characteristics of the permafrost in the section from Heihe to Bei’an in the Xiao Hinggan Mountains

2001

小兴安岭地区黑河-北安段多年冻土分布特征

2001

Degradation of permafrost in the Da and Xiao Hinggan Mountains, Northeast China, and preliminary assessment of its trend

1

2006

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

大小兴安岭多年冻土退化及其趋势初步评估

1

2006

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

The effects of climate warming and human turbulence on the permafrost in the northward slope of Mt

1

1994

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

气候变暖和人为扰动对大兴安岭北坡多年冻土的影响

1

1994

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

The geographic boundary of permafrost in the Northeast of China

1

1993

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

中国东北部多年冻土的地理南界

1

1993

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

Ground temperature, permafrost distribution and climate warming in Northeastern China

1

1996

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

我国东北部冻土温度和分布与气候变暖

1

1996

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

2

2014

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

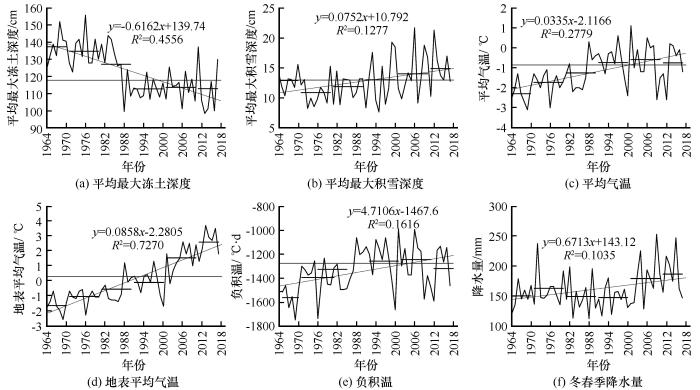

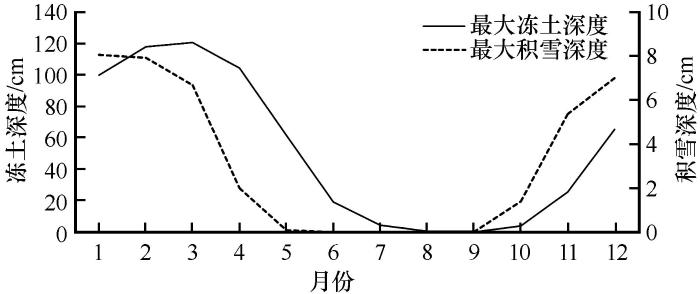

... 自20世纪80年代以来,北半球大多数地区多年冻土层的温度已升高,一些地区冻土层的厚度和面积减少,多年冻土温度升高是对地表面温度升高和积雪变化的响应[14].雪为热的不良导体,有保温隔热的作用[22-23],为了探讨东北地区积雪对冻土的影响,对月冻土深度对积雪深度的滞后效应、典型站点积雪对冻土的保温效应以及不同积雪深度对冻土深度的影响进行了分析. ...

Area change of the frozen ground in China in the next 50 years

1

2014

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

未来50年中国地区冻土面积分布变化

1

2014

... 东北地区位于我国纬度最高的地区,包括辽宁省、吉林省和黑龙江省,跨越寒温带、中温带和暖温带3个气候带,属温带大陆性季风气候.地势上西北东三面分别为大小兴安岭、长白山及千山丘陵围绕,是我国重要的森林基地,中部为广阔的平原.大兴安岭北段为大片连续性多年冻土区,大兴安岭南段、小兴安岭及长白山地为岛状多年冻土区,低山和平原地区为季节冻土区.20世纪50年代很多学者已经对冻土进行了深入地考察和研究,20世纪80年代周幼吾等[3]从冻土的分布以及温度和厚度、冻土的季节冻结和融化、区域性因素对冻土的影响等方面对我国多年冻土的主要特征进行了总结,认为在相同的地温条件下东北地区气温年较差要大于高原地区,东北地区冻土最大季节融化(冻结)深度要更大,高原冻土总体上相对更稳定.程国栋等[4]提出依靠冻土记忆温度的特点,利用冻土温度剖面反推古地表温度,较古气候重建的其他方法更为可靠.戴竞波等[5]研究认为,大兴安岭北部多年冻土区由于积雪的保温作用,一定积雪深度下雪温和地温的温差变小,无积雪时温差明显增大;在积雪厚度相同时,不同土壤的地面温度差别不大.郭东信等[6-7]通过野外考察,对东北大小兴安岭多年冻土分区及东北地区多年冻土历史演变及其形成时代进行了详细阐述,大小兴安岭多年冻土均处于退化状态[8-11],气候变暖及森林植被锐减是导致多年冻土退化的普遍性和基础性因素,多种人为活动影响起到了加速促进作用[10];鲁国威等[12]认为大小兴安岭多年冻土南界北移主要受全球气候变暖以及人类活动的直接影响,而呼伦贝尔高原和松嫩平原地区冻土南界的北移则分别与长期干旱、森林植被的破坏有关.对于冻土的未来变化,有研究认为,到21世纪中期,若气温升高l ℃,我国东北部地区多年冻土南界将北退80~200 km,多年冻土区面积将缩小32%;21世纪末若气温升高3 ℃,南界退至大兴安岭北部,冻土区面积剩下36%[13].IPCC第五次评估报告对冻土的预估结果显示:到21世纪末,低高(RCP2.6、RCP8.5)两种排放情景下,近地表(上层3.5 m)多年冻土范围的平均值可能减少37%~81%[14],到2050年中国的冻土面积较2006年将减少10.7%[15]. ...

The spatial-temporal distribution of maximum depth of frozen soil and its response to temperature change in the Songhuajiang River basin

1

2017

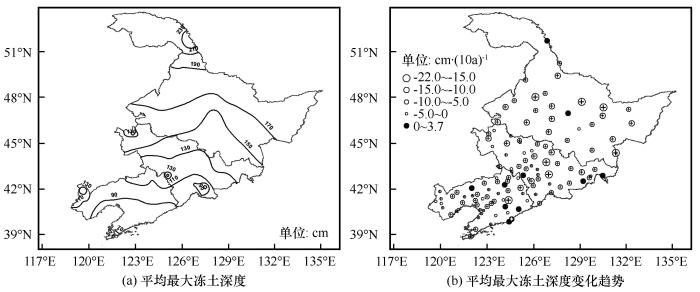

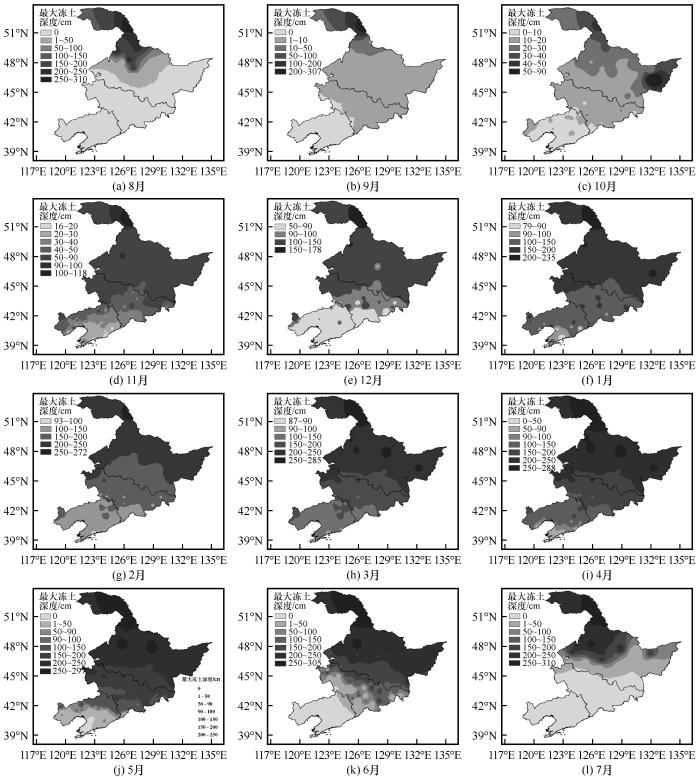

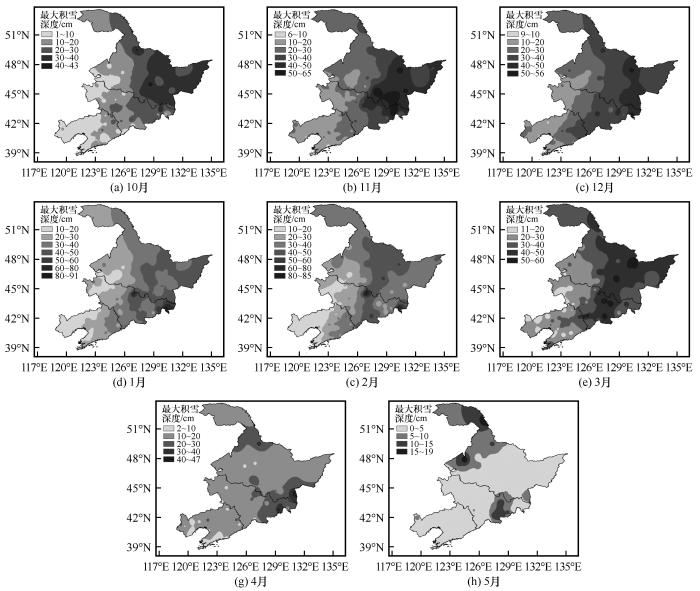

... 中国地域广阔,气候类型、地理条件各不相同,冻土的演变规律及其对气候变化的反馈也各不相同.近年来,已有学者对松花江流域、东北各省冻土的气候变化特征开展了一些研究[16-21],但从东北区域尺度开展冻土及其影响因子的研究还很少.本文利用东北地区121个气象站点冻土、积雪、气温、地温和降水量数据,分析了1964—2017年东北地区冬半年冻土深度的气候特征及演变规律,以及积雪、温度对东北地区冻土的影响,以期为东北地区冻土和积雪特性研究、冻土区工程建设、冻土适应气候变化应对策略提供准确的科学信息. ...

松花江流域最大冻土深度的时空分布及对气温变化的响应

1

2017

... 中国地域广阔,气候类型、地理条件各不相同,冻土的演变规律及其对气候变化的反馈也各不相同.近年来,已有学者对松花江流域、东北各省冻土的气候变化特征开展了一些研究[16-21],但从东北区域尺度开展冻土及其影响因子的研究还很少.本文利用东北地区121个气象站点冻土、积雪、气温、地温和降水量数据,分析了1964—2017年东北地区冬半年冻土深度的气候特征及演变规律,以及积雪、温度对东北地区冻土的影响,以期为东北地区冻土和积雪特性研究、冻土区工程建设、冻土适应气候变化应对策略提供准确的科学信息. ...

Characteristics of spatial and temporal variation of frozen soil in Liaoning Province in recent 50 years

2017

Response of maximum seasonally frozen depth and duration of soil frozen to climate change in Chaoyang Prefecture of Liaoning Province

2018

辽宁朝阳地区季节冻土最大冻土深度和持续冻结时间与气候变化的响应研究

2018

Automatic observation methods for frozen soil in Liaoning Shenyang region

Frozen soil depth change characteristics of the western region of Liaoning

2013

Seasonal frozen soil in Heilongjiang: climatic characteristics analysis

1

2019

... 中国地域广阔,气候类型、地理条件各不相同,冻土的演变规律及其对气候变化的反馈也各不相同.近年来,已有学者对松花江流域、东北各省冻土的气候变化特征开展了一些研究[16-21],但从东北区域尺度开展冻土及其影响因子的研究还很少.本文利用东北地区121个气象站点冻土、积雪、气温、地温和降水量数据,分析了1964—2017年东北地区冬半年冻土深度的气候特征及演变规律,以及积雪、温度对东北地区冻土的影响,以期为东北地区冻土和积雪特性研究、冻土区工程建设、冻土适应气候变化应对策略提供准确的科学信息. ...

黑龙江省季节性冻土的气候特征分析

1

2019

... 中国地域广阔,气候类型、地理条件各不相同,冻土的演变规律及其对气候变化的反馈也各不相同.近年来,已有学者对松花江流域、东北各省冻土的气候变化特征开展了一些研究[16-21],但从东北区域尺度开展冻土及其影响因子的研究还很少.本文利用东北地区121个气象站点冻土、积雪、气温、地温和降水量数据,分析了1964—2017年东北地区冬半年冻土深度的气候特征及演变规律,以及积雪、温度对东北地区冻土的影响,以期为东北地区冻土和积雪特性研究、冻土区工程建设、冻土适应气候变化应对策略提供准确的科学信息. ...

Effect of different snow depths on ground temperature

1

1995

... 自20世纪80年代以来,北半球大多数地区多年冻土层的温度已升高,一些地区冻土层的厚度和面积减少,多年冻土温度升高是对地表面温度升高和积雪变化的响应[14].雪为热的不良导体,有保温隔热的作用[22-23],为了探讨东北地区积雪对冻土的影响,对月冻土深度对积雪深度的滞后效应、典型站点积雪对冻土的保温效应以及不同积雪深度对冻土深度的影响进行了分析. ...

不同积雪深度对地面温度的增温效应

1

1995

... 自20世纪80年代以来,北半球大多数地区多年冻土层的温度已升高,一些地区冻土层的厚度和面积减少,多年冻土温度升高是对地表面温度升高和积雪变化的响应[14].雪为热的不良导体,有保温隔热的作用[22-23],为了探讨东北地区积雪对冻土的影响,对月冻土深度对积雪深度的滞后效应、典型站点积雪对冻土的保温效应以及不同积雪深度对冻土深度的影响进行了分析. ...

Effect of snow cover on ground-air temperature difference observed by automatic weather stations in Liaoning Province

1

2019

... 自20世纪80年代以来,北半球大多数地区多年冻土层的温度已升高,一些地区冻土层的厚度和面积减少,多年冻土温度升高是对地表面温度升高和积雪变化的响应[14].雪为热的不良导体,有保温隔热的作用[22-23],为了探讨东北地区积雪对冻土的影响,对月冻土深度对积雪深度的滞后效应、典型站点积雪对冻土的保温效应以及不同积雪深度对冻土深度的影响进行了分析. ...

辽宁省积雪对自动气象站观测地气温差的影响

1

2019

... 自20世纪80年代以来,北半球大多数地区多年冻土层的温度已升高,一些地区冻土层的厚度和面积减少,多年冻土温度升高是对地表面温度升高和积雪变化的响应[14].雪为热的不良导体,有保温隔热的作用[22-23],为了探讨东北地区积雪对冻土的影响,对月冻土深度对积雪深度的滞后效应、典型站点积雪对冻土的保温效应以及不同积雪深度对冻土深度的影响进行了分析. ...

Analysis of the cause of the differentia in interannual variation between snow cover and seasonal frozen soil in the Tibetan Plateau

1

2004

... 高荣等[24]分析了青藏高原积雪深度对冻土深度的影响.东北地区与青藏高原同为我国三大积雪区,但与地处西部的青藏高原相比,东北地区气温年较差大、降水量多,太阳辐射少,冻土呈纬度地带性分布,而青藏高原地区为垂直地带性冻土[3],冻土特征有别于青藏高原地区.根据高荣等冻土影响因子的研究方法,以黑龙江呼玛和吉林东岗两个积雪高值站点为例,分别选取两个站点多雪和少雪年(以多雪年和少雪年时间接近为选取原则),对两个站点多雪年和少雪年的积雪深度、冻土深度、平均气温和地表平均气温进行分析,探讨位于高纬度东北地区的积雪、气温和地温对冻土的影响. ...

青藏高原冬春积雪和季节冻土年际变化差异的成因分析

1

2004

... 高荣等[24]分析了青藏高原积雪深度对冻土深度的影响.东北地区与青藏高原同为我国三大积雪区,但与地处西部的青藏高原相比,东北地区气温年较差大、降水量多,太阳辐射少,冻土呈纬度地带性分布,而青藏高原地区为垂直地带性冻土[3],冻土特征有别于青藏高原地区.根据高荣等冻土影响因子的研究方法,以黑龙江呼玛和吉林东岗两个积雪高值站点为例,分别选取两个站点多雪和少雪年(以多雪年和少雪年时间接近为选取原则),对两个站点多雪年和少雪年的积雪深度、冻土深度、平均气温和地表平均气温进行分析,探讨位于高纬度东北地区的积雪、气温和地温对冻土的影响. ...

Changes in snow covers during 1961-2010 and its effects on frozen ground in Altay region, Xinjiang

1

2012

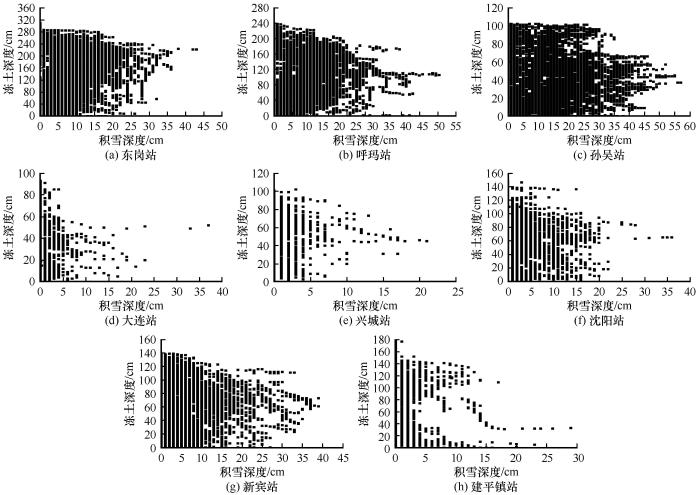

... 沈阳站位于辽宁中部平原地区,在1~15 cm范围内,随着积雪深度增加冻土深度增加,冻土深度基本在120 cm以上;15~30 cm为第二区间,当积雪深度>30 cm,冻土深度基本在60 cm以下.新宾站位于辽宁东部山区,属于低纬度山区站点,10 cm为积雪影响冻土第一个界限,10~30 cm为第二个区间,积雪深度>30 cm以后,冻土深度基本达到稳定值.建平镇位于西部丘陵地区,10 cm以下积雪深度范围内冻土深度基本在140 cm以上,积雪深度>10 cm冻土深度减小,当积雪深度>15 cm冻土深度有一个急剧减小的过程,不足40 cm.可见,虽然同处于山区,由于建平镇站气候特点不同,气温高降水少,导致积雪对冻土的影响与其他站点有所不同.处于西北的新疆阿勒泰地区积雪对冻土深度的影响与东北地区有所不同,存在三个临界值,当积雪厚度超过20 cm,体现的为保温作用,超过40 cm后,对冻结的影响趋于稳定,超过70 cm后,冻结深度会再次发生变化[25]. ...

新疆阿勒泰地区积雪变化特征及其对冻土的影响

1

2012

... 沈阳站位于辽宁中部平原地区,在1~15 cm范围内,随着积雪深度增加冻土深度增加,冻土深度基本在120 cm以上;15~30 cm为第二区间,当积雪深度>30 cm,冻土深度基本在60 cm以下.新宾站位于辽宁东部山区,属于低纬度山区站点,10 cm为积雪影响冻土第一个界限,10~30 cm为第二个区间,积雪深度>30 cm以后,冻土深度基本达到稳定值.建平镇位于西部丘陵地区,10 cm以下积雪深度范围内冻土深度基本在140 cm以上,积雪深度>10 cm冻土深度减小,当积雪深度>15 cm冻土深度有一个急剧减小的过程,不足40 cm.可见,虽然同处于山区,由于建平镇站气候特点不同,气温高降水少,导致积雪对冻土的影响与其他站点有所不同.处于西北的新疆阿勒泰地区积雪对冻土深度的影响与东北地区有所不同,存在三个临界值,当积雪厚度超过20 cm,体现的为保温作用,超过40 cm后,对冻结的影响趋于稳定,超过70 cm后,冻结深度会再次发生变化[25]. ...

Preliminarily analysis on the characteristics of depth variation of snow accumulation and frozen soil in Northern Xinjiang

1

2015

... 通过8个站点积雪深度与冻土深度的关系分析,积雪深度较浅时,冻土深度增加较明显;随着积雪深度的增加,冻土深度变化较小.这可能是因为积雪深度较薄时,土壤温度受到气温的影响较大,当受到冷空气影响时,冻土深度会快速增加;当积雪达到一定厚度时,由于积雪层能阻止空气热传导的发生,因此土壤温度变化较小,由于积雪对地温的保温作用也对冻土起到了保温作用,冻土深度无明显变化;当积雪较厚,土壤温度高于气温达到一定程度时,地表的冻土会因土壤孔隙里的水融化而消失,导致冻土深度减小[26]. ...

北疆地区积雪与冻土变化的特征分析

1

2015

... 通过8个站点积雪深度与冻土深度的关系分析,积雪深度较浅时,冻土深度增加较明显;随着积雪深度的增加,冻土深度变化较小.这可能是因为积雪深度较薄时,土壤温度受到气温的影响较大,当受到冷空气影响时,冻土深度会快速增加;当积雪达到一定厚度时,由于积雪层能阻止空气热传导的发生,因此土壤温度变化较小,由于积雪对地温的保温作用也对冻土起到了保温作用,冻土深度无明显变化;当积雪较厚,土壤温度高于气温达到一定程度时,地表的冻土会因土壤孔隙里的水融化而消失,导致冻土深度减小[26]. ...

Thermal effect of land cover and snow cover on the underlying middle-thick seasonal frozen ground in the active layer in the Changbai Mountains

1

2014

... 冻土深度除受积雪、气温和地表平均气温影响,也与森林、土壤湿度、岩性、坡度坡向和水分等因素有关.森林植被对积雪有拦截作用,积雪保留在植被下层不易融化,进而对浅层地温起降温作用,使冻土冻结时间提前,冻结深度加深.此外,雪在风力作用下的再次分配也会造成积雪对地温的保温作用变化[27].8个站点中,兴城站、大连站积雪对冻土的保温界限值最小在5 cm左右,而其他站点均在15~20 cm,这可能是由于兴城站、大连站位于沿海地区,海拔高度低、冬春季气温高、土壤湿度大,土壤冻结较浅,而且气温较高降雪后积雪不易留存,故积雪对沿海地区站点的保温界限值较低. ...

土地覆被-积雪对长白山地区季节性冻土的地温影响研究

1

2014

... 冻土深度除受积雪、气温和地表平均气温影响,也与森林、土壤湿度、岩性、坡度坡向和水分等因素有关.森林植被对积雪有拦截作用,积雪保留在植被下层不易融化,进而对浅层地温起降温作用,使冻土冻结时间提前,冻结深度加深.此外,雪在风力作用下的再次分配也会造成积雪对地温的保温作用变化[27].8个站点中,兴城站、大连站积雪对冻土的保温界限值最小在5 cm左右,而其他站点均在15~20 cm,这可能是由于兴城站、大连站位于沿海地区,海拔高度低、冬春季气温高、土壤湿度大,土壤冻结较浅,而且气温较高降雪后积雪不易留存,故积雪对沿海地区站点的保温界限值较低. ...

Response of the maximum depth of seasonal freezing to cumulated negative temperature in Xinjiang

1

2013

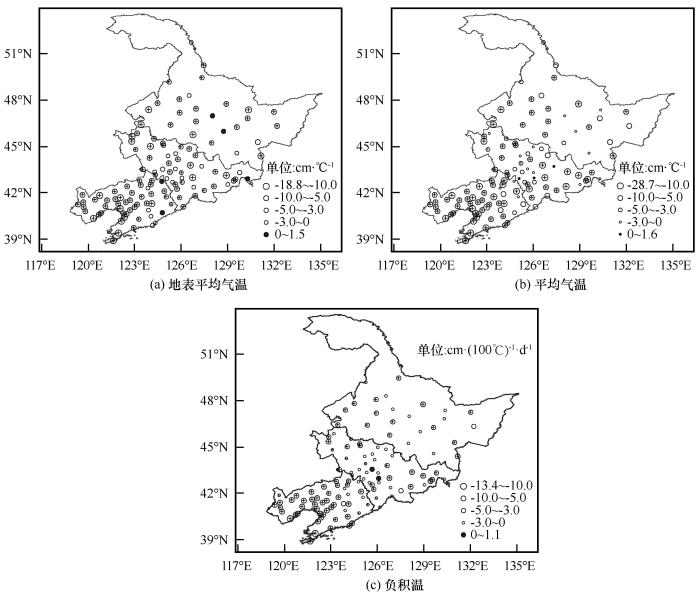

... 表2为地表平均气温、平均气温、负积温与最大冻土深度的相关分析,y为121个气象站最大冻土深度的平均值,地表平均气温与最大冻土深度的相关系数最高为-0.707,负积温最低为-0.623.地表平均气温、平均气温每升高1 ℃,最大冻土深度分别减小8.4 cm和10.6 cm;负积温绝对值每减少100 ℃·d,最大冻土深度将减少4.9 cm.对新疆冻土的研究表明,负积温绝对值每减少100 ℃·d最大冻土深度减小4.6 cm[28],东北地区冻土对负积温的响应要略大于新疆地区.地表平均气温的升高将会导致冻土的活动层厚度增加,有研究表明,1956—1990年俄罗斯地区地温升高导致冻土活动层厚度增加了20 cm,而冻土的冻结深度减少了34 cm[29]. ...

1961-2010年新疆季节性最大冻土深度对冬季负积温的响应

1

2013

... 表2为地表平均气温、平均气温、负积温与最大冻土深度的相关分析,y为121个气象站最大冻土深度的平均值,地表平均气温与最大冻土深度的相关系数最高为-0.707,负积温最低为-0.623.地表平均气温、平均气温每升高1 ℃,最大冻土深度分别减小8.4 cm和10.6 cm;负积温绝对值每减少100 ℃·d,最大冻土深度将减少4.9 cm.对新疆冻土的研究表明,负积温绝对值每减少100 ℃·d最大冻土深度减小4.6 cm[28],东北地区冻土对负积温的响应要略大于新疆地区.地表平均气温的升高将会导致冻土的活动层厚度增加,有研究表明,1956—1990年俄罗斯地区地温升高导致冻土活动层厚度增加了20 cm,而冻土的冻结深度减少了34 cm[29]. ...

Interdecadal changes in seasonal freeze and thaw depths in Russia

1

2004

... 表2为地表平均气温、平均气温、负积温与最大冻土深度的相关分析,y为121个气象站最大冻土深度的平均值,地表平均气温与最大冻土深度的相关系数最高为-0.707,负积温最低为-0.623.地表平均气温、平均气温每升高1 ℃,最大冻土深度分别减小8.4 cm和10.6 cm;负积温绝对值每减少100 ℃·d,最大冻土深度将减少4.9 cm.对新疆冻土的研究表明,负积温绝对值每减少100 ℃·d最大冻土深度减小4.6 cm[28],东北地区冻土对负积温的响应要略大于新疆地区.地表平均气温的升高将会导致冻土的活动层厚度增加,有研究表明,1956—1990年俄罗斯地区地温升高导致冻土活动层厚度增加了20 cm,而冻土的冻结深度减少了34 cm[29]. ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号