0 引言

近年来,许多学者对北疆暴雪的水汽进行了研究。杨莲梅等[3-4]研究指出,北疆大到暴雪水汽由大气环流决定,北方冷空气、中纬度西风和较低纬度的西南风带来的水汽均可以影响新疆,水汽源地有高纬度北大西洋、巴伦支海,中纬度地中海、里海、咸海,低纬度红海。李如琦等[5]研究指出新疆北部暴雪的水汽以接力的方式输送,伊朗副热带高压的强度和位置的变化对水汽的输送起决定性作用。张俊兰等[6]通过对北疆典型暴雪天气的水汽特征研究指出,水汽源地主要分布在地中海附近、红海或波斯湾两个海域附近。上述有关北疆暴雪过程的水汽来源及输送的研究是基于欧拉方法,该方法是基于水汽通量来研究暴雪水汽及输送,着眼于空间的某些确定点,在固定点上观察流体的运动,存在无法定量确定水汽的源汇关系和各水汽来源对暴雪贡献,只能给出简单的水汽输送路径[7-10]。然而,基于拉格朗日框架下发展的轨迹分析方法为水汽输送提供了很好的技术途径,Makra等[11-12]指出在轨迹追踪研究中,利用拉格朗日方法的气流轨迹模式HYSPLIT较其他模式有更好的性能,该方法可通过计算气块的三维运动轨迹,定量统计出各水汽源地及输送对暴雪(雨)的贡献,从而弥补了欧拉方法的不足。目前,已有较多学者通过HYSPLIT模式研究国内暴雨(雪)的水汽来源及贡献率[13-19],定量确定了各水汽来源的贡献,但天山北坡暴雪过程的水汽来源及输送的研究至今鲜见。那么作为北疆暴雪的频发地区——天山北坡的水汽来源及输送如何?各路径水汽输送在暴雪中的贡献如何?这些都是亟待探讨的问题。因此,本文主要基于HYSPLIT模式方法围绕上述问题进行分析,拟对天山北坡暴雪的水汽开展深入研究,以期进一步提高对天山北坡暴雪的认识水平,为该地区暴雪预报预警提供科技支撑,也为天山北坡经济带的防灾减灾救灾和生态文明建设提供决策依据。

1 研究区概况

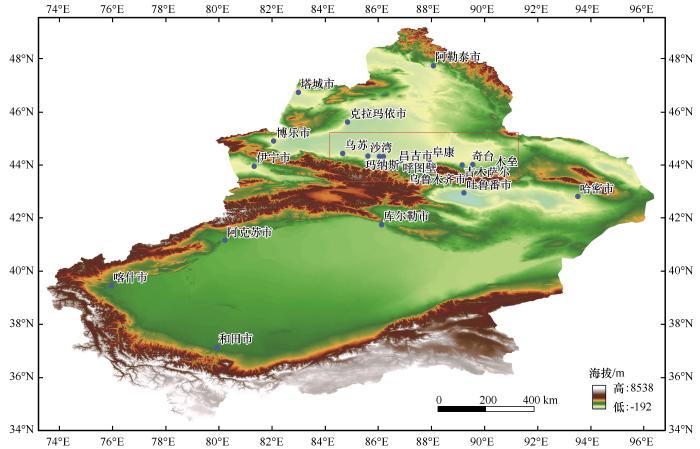

图1

图1

新疆地形(填色,单位:m)及研究区域(红色方框)

Fig. 1

Xinjiang terrain (color, unit: m), study area (the red box)

2 资料和方法

2.1 资料

(1)暴雪过程资料。运用2000—2020年冷季(9月至次年4月)天山北坡16个国家级气象观测站(包括乌苏、沙湾、炮台、莫索湾、石河子、乌兰乌苏、玛纳斯、呼图壁、蔡家湖、昌吉、阜康、吉木萨尔、奇台、木垒、米泉、乌鲁木齐)逐日(20:00时至次日20:00,北京时,下同)降水量资料、天气现象进行分析,并参考积雪深度。

(2)环流背景资料。NCEP/NCAR再分析资料,要素包括:位势高度、温度、纬向风、经向风、比湿等,水平分辨率为2.5°×2.5°,垂直层次为1 000~100 hPa共21层。

(3)欧拉方法资料。NCEP/FNL再分析资料,要素同(2),水平分辨率为1°×1°,垂直层次为1 000~100 hPa共26层。

(4)HYSPLIT模式模拟资料。GDAS逐6 h再分析资料,水平分辨率为2.5°×2.5°,垂直分层:1 000~10 hPa共17层上的位势高度、纬向风、经向风和1 000~300 hPa各层的比湿等。

2.2 暴雪过程标准

按照新疆暴雪标准(12.0 mm<R(日降雪量)≤24.0 mm为暴雪,R≥24.1 mm为大暴雪),满足:①2个以上相邻地区,1 d有5个以上观测站出现暴雪;②1 d内1个地区有2个及以上站点出现暴雪;③相邻2~3个地区1 d内有3~4站出现暴雪,或连续2 d有4个及以上站点出现暴雪;④雨夹雪天气过程,除上述条件外,还需满足至少有1个站积雪深度≥10 cm。符合上述条件之一的为一次暴雪过程,共筛选出天山北坡28次暴雪过程。通过统计分析天山北坡28次暴雪过程可知,暴雪中心主要出现在乌鲁木齐站(17次)、石河子站(3次)、乌苏站(2次)、沙湾站(2次)、阜康站(2次)、木垒站(2次)。

2.3 方法

(1)HYSPLIT轨迹追踪方法:利用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的空气实验室ARL(Air Resources Laboratory)、澳大利亚气象局联合开发的用于计算和分析气团输送、扩散轨迹的HYSPLIT模型[21]。该模型的轨迹模拟方法通过质点移动路径的空间和时间上的位置矢量进行积分,由质点的初始位置和第一猜测位置的平均速率计算得到气块的追踪位置,对气块进行后向积分得到水汽来源、输送路径及其对暴雪的贡献[22-23]。选取暴雪区中心为模拟气团后向轨迹的起始点,模拟起始时间为暴雪日20:00,暴雪中心初始高度为距离测站地面的高度,模拟的高度分别选取500 hPa(5 000 m)、700 hPa(3 000 m)、850 hPa(1 500 m)。根据中短期天气预报时间效应,模拟向后追踪空气块168 h(7 d)的三维运动轨迹,时间步长取6 h,每隔6 h所有轨迹初始点重新向后追踪7 d。因HYSPLIT模式输出的轨迹条数较多,为了更加直观清晰地分辨出初始点(暴雪中心)的水汽来向、源地及其对暴雪的贡献,采用聚类分析法对大量轨迹按照最近的原则进行合并分组。对追踪的轨迹数进行聚类,确定最终的轨迹数目。

(2)水汽贡献率计算方法:根据江志红等[14]提出一种定量计算水汽贡献率的方法,即通过计算不同路径到达暴雪区的轨迹水汽比湿与暴雪区全部轨迹比湿之和的比值得出不同路径的水汽贡献率。

式中:Qs表示某一源地的水汽贡献率;qlast表示空气块到达目标区域的比湿;m表示在某一源地所包含的气块个数;n表示所有源地气块到达目标区域的总个数。

(3)欧拉方法:计算天山北坡暴雪区(43°~45° N,84°~91° E)28次暴雪过程期间逐6 h各边界的水汽输入(西和南边界正值、东和北边界负值为输入)和输出(西和南边界负值、东和北边界正值为输出),地面~700 hPa(对流层低层,简称低层)、700~500 hPa(对流层中层,简称中层)、500~300 hPa(对流层高层,简称高层),先得到暴雪期间逐6 h各层水汽通量,再进行时间积分得到整个暴雪期间水汽通量,以此来分析暴雪区水汽输送和收支特征[24]。

3 结果分析

3.1 平均环流背景

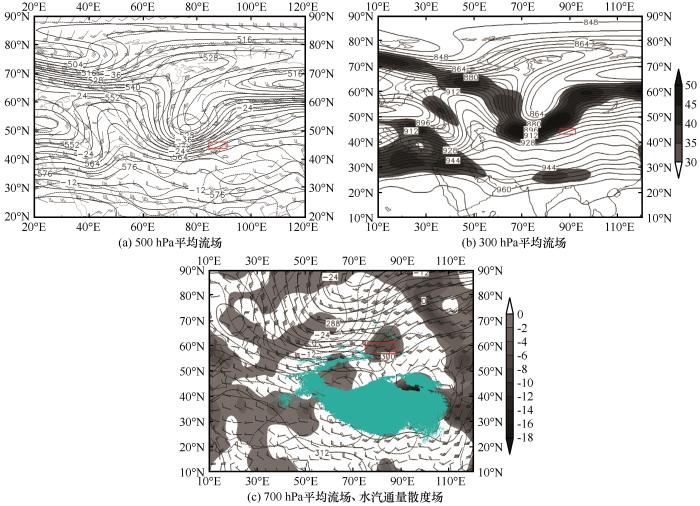

分析天山北坡出现的28次暴雪过程平均场(对28次暴雪过程前1 d的4次要素场进行平均)可知,暴雪前500 hPa欧亚范围为两槽两脊型,里海咸海—东欧及贝加尔湖为脊区,西欧及西西伯利亚为低槽活动区,西西伯利亚低槽南伸至35° N附近,槽前西南气流达30 m·s-1[图2(a)];东欧脊东移,脊前正变高南落,使西西伯利亚低槽减弱东移,造成天山北坡暴雪天气。300 hPa天山北坡位于>35 m·s-1的高空西南急流轴右侧的分流辐散区,急流核>45 m·s-1[图2(b)];700 hPa天山北坡位于西南急流出口区前部辐合区和水汽通量散度辐合区[图2(c)]。天山北坡暴雪区位于高空西南急流轴右侧、西西伯利亚低槽前西南气流、低空西南急流出口区前部辐合区、水汽通量散度辐合区及地面冷锋附近的重叠区域。

图2

图2

天山北坡暴雪过程平均环流场:500 hPa高度场(实线,单位:dagpm)、风场(单位:m·s-1)、温度场(虚线,单位:℃) (a);300 hPa高度场(等值线,单位:dagpm)和高空急流(阴影,单位:m·s-1) (b);700 hPa高度场(实线,单位:dagpm)、风场(单位:m·s-1)、温度场(虚线,单位:℃)、水汽通量散度场(阴影,单位:10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1) (c)

Fig. 2

The average circulation field during the snowstorm process on the northern slope of the Tianshan Mountains: 500 hPa height field (solid line, unit: dagpm), wind field (unit: m·s-1), temperature field (dotted line, unit: °C) (a); 300 hPa height field (contour, unit: dagpm) and upper-air jet (shaded, unit: m·s-1) (b); 700 hPa height field (solid line, unit: dagpm), wind field (unit: m·s-1), temperature field (dotted line, unit: °C), water vapor flux divergence (shading, unit: 10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1) (c)

3.2 欧拉方法的水汽输送和收支

3.2.1 水汽源地及输送

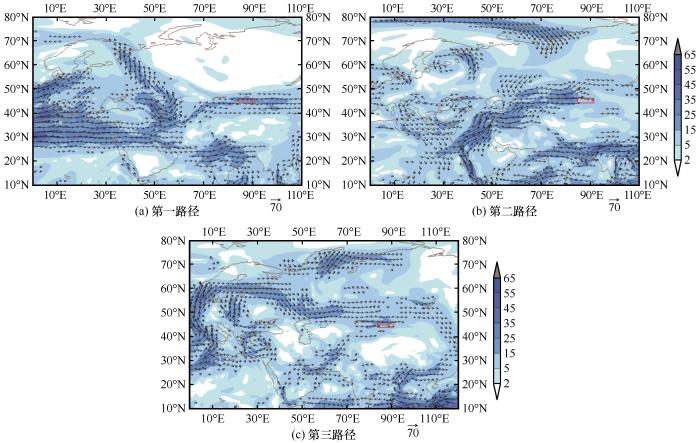

图3是天山北坡28次暴雪过程从地面到300 hPa积分的平均水汽通量分布。输送至暴雪区的水汽主要有3条路径:第1条路径是大西洋→地中海→伊朗北部→巴尔喀什湖,在环流合适的情况下,接力输送至暴雪区,该路径的水汽沿途得到红海和里海的水汽补充[图3(a)]。第2条路径是南海→孟加拉湾→阿拉伯海→波斯湾北部→里海→咸海→巴尔喀什湖→暴雪区,沿途得到地中海和高纬度南下水汽的补充[图3(b)]。第3条路径是大西洋→德国→瑞典和芬兰南部→欧洲,经里海咸海北部→巴尔喀什湖→暴雪区,沿途得到黑海及红海—波斯湾水汽的补充[图3(c)]。总体上,来自较低纬度的第1条水汽相对最多,对暴雪的贡献最大,第3条相对最少,但都不能定量说明水汽源地及输送路径对暴雪的贡献。

图3

图3

天山北坡暴雪过程地面至300 hPa积分的三条路径的平均水汽通量(矢量,填色,单位:kg·m-1·s-1;红色方框为研究区域)

Fig. 3

The three path of average water vapor integral flux from the ground to 300 hPa during the snowstorm process on the northern slope of the Tianshan Mountains (vector, color, unit: kg·m-1·s-1,the red box is the study area)

3.2.2 水汽收支

由表1可知,天山北坡暴雪过程西边界整层为输入,中层最多;北边界低层和中层为输入,高层为输出,低层输入最多;东边界整层为输出;南边界低层为输出,中高层为输入。其中,天山北坡暴雪过程以北边界水汽输入最多(2.34×108 t),其次是西边界。主要是由于该区域位于准噶尔盆地南部,盆地北部至东部为阿尔泰山山脉呈西北—东南向,南部为天山山脉北部,西部为阿拉套山、巴尔鲁克及乌尔克夏尔山等山系,聚集在巴尔喀什湖附近的水汽从阿勒泰地区西部进入北疆后,由于阿尔泰山山脉的阻挡,主要从北边界输入暴雪区,故北边界水汽输入最多;南边界受天山山脉大地形的阻挡,使得低层很难有水汽输入;虽然天山北坡位于西风带上,但由于西部阿拉套山等山系的影响,使得西边界水汽输入不是很多。由此可见,与上节相似,该结论无法区分水汽源地及其对暴雪的贡献。

表1 2000—2020年冬季天山北坡28次暴雪过程平均水汽收支情况 (108t)

Table 1

| 层次 | 西边界 | 北边界 | 东边界 | 南边界 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |

| 平均 | 0.5 | 0.91 | 0.39 | -2.32 | -0.02 | 0.4 | 1.19 | 1.07 | 0.49 | -1.72 | 0.23 | 0.47 |

3.3 HYSPLIT水汽轨迹分析

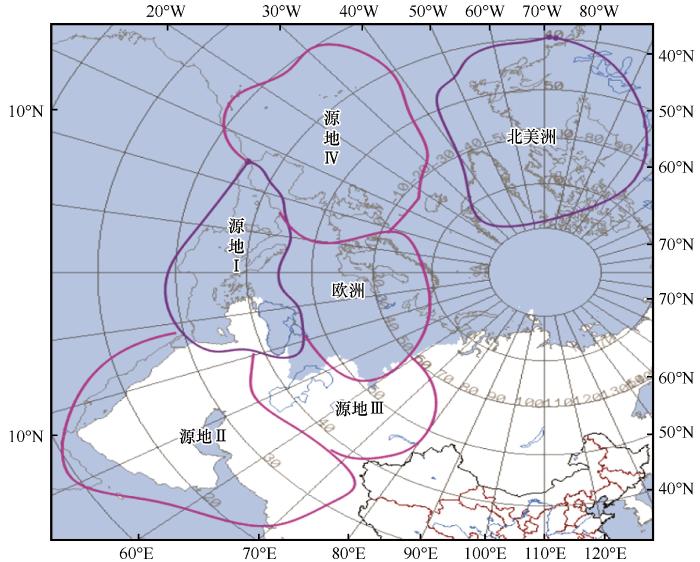

图4

图4

天山北坡暴雪过程水汽主要水汽源地

Fig. 4

The main water vapor sources during snowstorm on the northern slope of Tianshan Mountains

3.3.1 500 hPa水汽特征

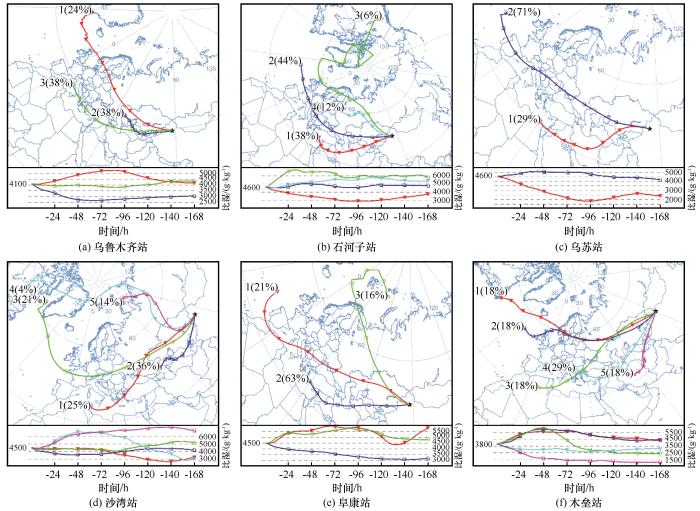

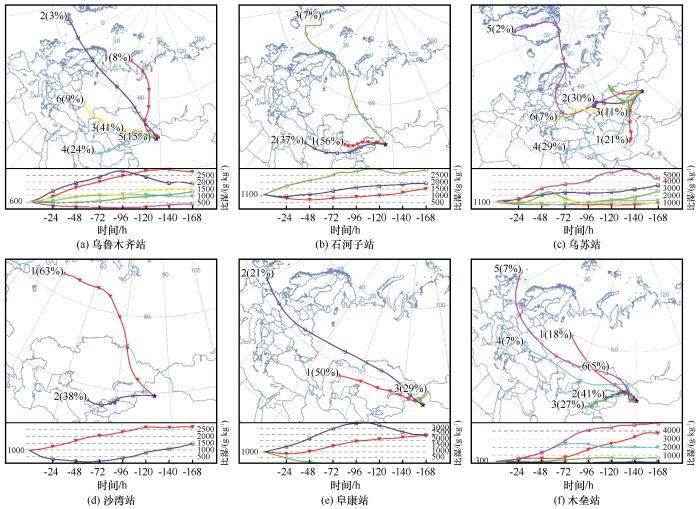

图5

图5

天山北坡暴雪中心500 hPa水汽后向轨迹的空间分布和高度变化

Fig. 5

Spatial distribution and height variation of the backward trajectory of 500 hPa water vapor in the snowstorm center on the northern slope of the Tianshan Mountains

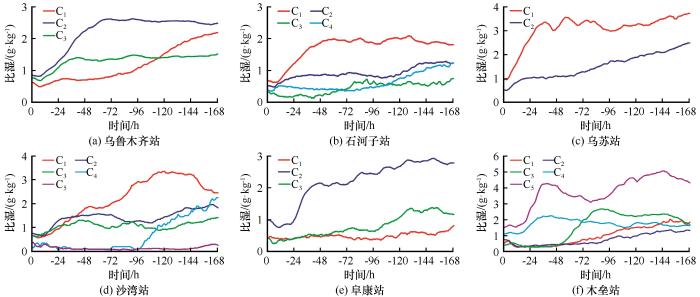

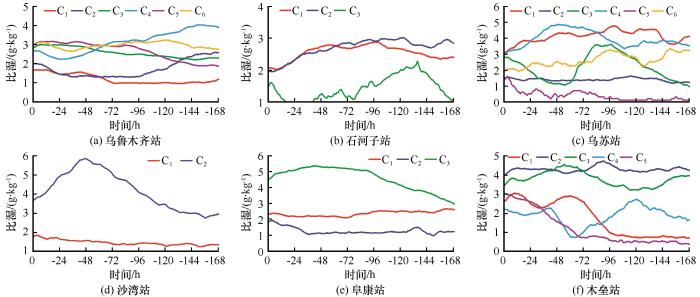

图6

图6

天山北坡暴雪中心500 hPa水汽后向轨迹比湿的时间变化

Fig. 6

Time variation of specific humidity in the backward trajectory of 500 hPa water vapor in the snowstorm center on the northern slope of Tianshan Mountain

表2 天山北坡暴雪过程500 hPa高度水汽源地及其对暴雪的贡献

Table 2

| 水汽源地 | 轨迹数 | R/% | h/m | q1/(g·kg-1) | q2/(g·kg-1) | 损失/% | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | |||

| 源地Ⅰ | 7 | 18~63 | 34 | 2 438~4 333 | 3 452 | 1.52~2.77 | 2.05 | 0.40~1.10 | 0.73 | 64 |

| 源地Ⅲ | 2 | 36~38 | 37 | 3 046~4 177 | 3 612 | 1.83~2.48 | 2.16 | 0.76~0.86 | 0.81 | 63 |

| 源地Ⅳ | 4 | 18~71 | 39 | 2 431~5 777 | 4 358 | 0.82~3.73 | 1.78 | 0.45~0.98 | 0.67 | 62 |

| 北美洲 | 5 | 4~24 | 15 | 2 964~5 810 | 4 495 | 0.74~2.25 | 1.69 | 0.20~0.66 | 0.46 | 73 |

| 新地岛 | 2 | 14~16 | 15 | 4 809~6 827 | 5 818 | 0.26~1.16 | 0.71 | 0.38~0.46 | 0.42 | 41 |

| 其他 | 2 | 12~18 | 15 | 1 773~5 386 | 3 580 | 1.22~4.31 | 2.77 | 0.38~1.51 | 0.95 | 66 |

由表2可知,水汽源地Ⅰ对天山北坡暴雪的贡献是18%~63%,平均34%,从2 438~4 333 m(平均3 452 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.52~2.77 g·kg-1,平均2.05 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.40~1.10 g·kg-1,平均0.73 g·kg-1,沿途损失较多(64%)。水汽源地Ⅲ对暴雪的贡献是36%~38%,平均37%,从3 046~4 177 m(平均3 612 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.83~2.48 g·kg-1,平均2.16 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.76~0.86 g·kg-1,平均0.81 g·kg-1,沿途损失较多(63%)。水汽源地Ⅳ对暴雪的贡献是18%~71%,平均39%,从2 431~5 777 m(平均4 358 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.82~3.73 g·kg-1,平均1.78 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.45~0.98 g·kg-1,平均0.67 g·kg-1,沿途损失较多(62%)。来自北美洲的水汽对暴雪的贡献是4%~24%,平均15%,从2 964~5 810 m(平均4 495 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.74~2.25 g·kg-1,平均1.69 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.20~0.66 g·kg-1,平均0.46 g·kg-1,沿途损失较多(73%)。来自新地岛的水汽对暴雪的贡献是14%~16%,平均为15%,从4 809~6 827 m(平均5 818 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.26~1.16 g·kg-1,平均0.71 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.38~0.46 g·kg-1,平均0.42 g·kg-1,沿途损失较多(41%)。其他源地的水汽对暴雪的贡献是12%~18%,平均为15%,从1 773~5 386 m(平均3 580 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.22~4.31 g·kg-1,平均2.77 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.38~1.51 g·kg-1,平均0.95 g·kg-1,沿途损失较多(66%)。

500 hPa影响天山北坡暴雪的水汽源地主要为地中海和黑海附近、大西洋及其沿岸、中亚、北美洲,上述源地对暴雪的贡献较大,随西风气流到达关键区后,主要沿偏西路径输入暴雪区,占73%,从西北路径输入的占27%;贡献最大的是来自大西洋及其沿岸的水汽;来自北美洲的水汽对暴雪的贡献较小,由于路途遥远地形复杂,沿途损失最大。由图5可知,各源地水汽主要从3 000 m以上的高度向暴雪区输送。

3.3.2 700 hPa水汽特征

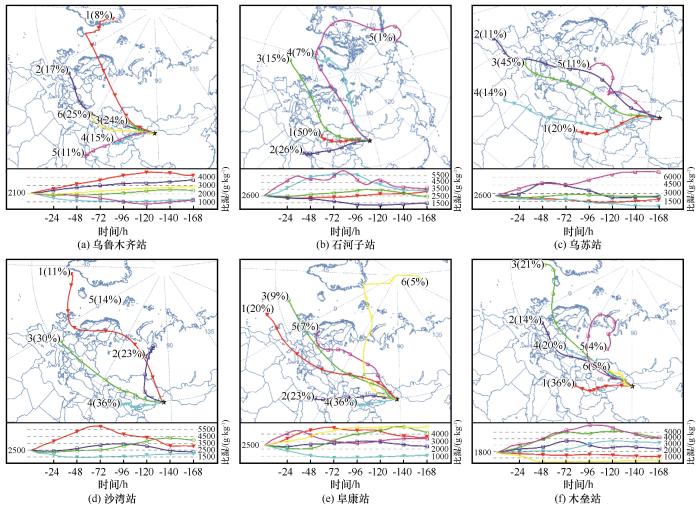

图7

图7

天山北坡暴雪中心700 hPa水汽后向轨迹的空间分布和高度变化

Fig. 7

Spatial distribution and height variation of the backward trajectory of 700 hPa water vapor in the snowstorm center on the northern slope of the Tianshan Mountains

图8

图8

天山北坡暴雪中心700 hPa水汽后向轨迹比湿的时间变化

Fig. 8

Time variation of specific humidity in the backward trajectory of 700 hPa water vapor in the snowstorm center on the northern slope of Tianshan Mountain

表3 天山北坡暴雪过程700 hPa高度水汽源地及其对暴雪的贡献

Table 3

| 水汽源地 | 轨迹数 | R/% | h/m | q1/(g·kg-1) | q2/(g·kg-1) | 损失/% | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | |||

| 源地Ⅰ | 5 | 14~50 | 31 | 695~3 366 | 2 543 | 1.03~4.06 | 2.32 | 1.31~2.39 | 1.69 | 27 |

| 源地Ⅱ | 4 | 11~26 | 20 | 1 286~2 316 | 1 730 | 2.92~4.79 | 3.95 | 1.52~2.31 | 1.79 | 55 |

| 源地Ⅲ | 8 | 4~36 | 22 | 570~4 241 | 1 884 | 1.80~4.01 | 3.01 | 0.92~2.76 | 1.89 | 37 |

| 源地Ⅳ | 8 | 7~30 | 15 | 2 389~4 197 | 3 286 | 1.35~3.36 | 2.04 | 0.73~1.66 | 1.25 | 39 |

| 北美洲 | 5 | 1~21 | 10 | 3 069~4 255 | 3 717 | 0.10~2.53 | 1.36 | 0.30~1.21 | 0.8 | 41 |

| 其他Ⅰ | 2 | 5~11 | 8 | 5 024~6 932 | 5 978 | 0.25~0.43 | 0.34 | 0.35~0.83 | 0.59 | -74 |

由表3可知,水汽源地Ⅰ对天山北坡暴雪的贡献是14%~50%,平均31%,从695~3 366 m(平均2 543 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.03~4.06 g·kg-1,平均2.32 g·kg-1,到达暴雪区时减少为1.31~2.39 g·kg-1,平均1.69 g·kg-1,沿途损失了27%。水汽源地Ⅱ对暴雪的贡献是11%~26%,平均20%,从1 286~2 316 m(平均1 730 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为2.92~4.79 g·kg-1,平均3.95 g·kg-1,到达暴雪区时减少为1.52~2.31 g·kg-1,平均1.79g·kg-1,沿途损失了55%。水汽源地Ⅲ对暴雪的贡献是4%~36%,平均22%,从570~4 241 m(平均1 884 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.80~4.01 g·kg-1,平均3.01 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.92~2.76 g·kg-1,平均1.89 g·kg-1,沿途损失了37%。水汽源地Ⅳ对暴雪的贡献是7%~30%,平均为15%,从2 389~4 197 m(平均3 286 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.35~3.36 g·kg-1,平均2.04 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.73~1.66 g·kg-1,平均1.25 g·kg-1,沿途损失了39%。来自北美洲的水汽对暴雪的贡献是1%~21%,平均为10%,从3 069~4 255 m(平均3 717 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.10~2.53 g·kg-1,平均1.36 g·kg-1,到达暴雪区时减少为0.30~1.21 g·kg-1,平均0.80 g·kg-1,沿途损失了41%。来自其他Ⅰ的水汽对暴雪的贡献是5%~11%,平均8%,从5 024~6 932 m(平均5 978 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.25~0.43 g·kg-1,平均0.34 g·kg-1,到达暴雪区时增加到0.35~0.83 g·kg-1,平均0.59 g·kg-1,沿途增加了74%。

700 hPa影响天山北坡暴雪的水汽源地主要为地中海、黑海及其附近、西南亚、中亚、大西洋及其沿岸地区。水汽自源地随西风气流到达关键区后,66%的水汽从偏西路径输入暴雪区,34%的水汽则从西北路径输入;对暴雪贡献最大的是来自源地地中海、黑海及其附近的水汽,损失也最小;损失最大的是源地西南亚的水汽。由图6可知,来自源地西南亚、中亚及地中海、黑海及其附近地区60%的水汽主要从<3 000 m的高度向暴雪区输送,来自北美洲、其他Ⅰ源地及源地Ⅳ 63%的水汽主要从>3 000 m的高度向暴雪区输送。

3.3.3 850 hPa水汽特征

图9

图9

天山北坡暴雪中心850 hPa水汽后向轨迹的空间分布和高度变化

Fig. 9

Spatial distribution and height variation of the backward trajectory of 850 hPa water vapor in the snowstorm center on the northern slope of the Tianshan Mountains

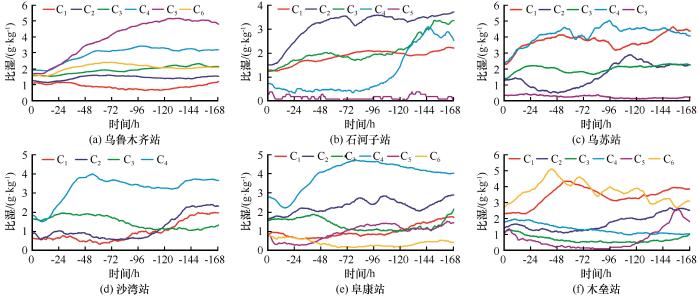

图10

图10

天山北坡暴雪中心850 hPa水汽后向轨迹比湿的时间变化

Fig. 10

Time variation of specific humidity in the backward trajectory of 850 hPa water vapor in the snowstorm center on the northern slope of Tianshan Mountain

表4 天山北坡暴雪过程850 hPa高度水汽源地及其对暴雪的贡献

Table 4

| 水汽源地 | 轨迹数 | R/% | h/m | q1/(g·kg-1) | q2/(g·kg-1) | 损失/% | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | |||

| 源地Ⅰ | 4 | 7~29 | 13 | 942~2 011 | 1 470 | 1.65~3.51 | 2.79 | 1.90~3.01 | 2.52 | 10 |

| 源地Ⅱ | 3 | 21~37 | 27 | 925~1 901 | 1 260 | 2.85~4.13 | 3.63 | 1.98~3.10 | 2.58 | 29 |

| 源地Ⅲ | 8 | 11~56 | 37 | 209~3 547 | 1 728 | 0.95~4.25 | 2.58 | 1.49~4.01 | 2.84 | -10 |

| 源地Ⅳ | 2 | 7~21 | 14 | 2 486~4 914 | 3 700 | 0.38~1.21 | 0.80 | 1.84~3.03 | 2.44 | -205 |

| 北美洲 | 2 | 2~7 | 5 | 2 887~4 667 | 3 777 | 0.20~1.08 | 0.64 | 1.40~1.50 | 1.45 | -127 |

| 北疆 | 2 | 15~29 | 22 | 14~403 | 209 | 1.87~2.94 | 2.41 | 3.00~4.51 | 3.76 | -56 |

| 欧洲 | 2 | 18~63 | 41 | 2 706~3 696 | 3 201 | 0.74~1.35 | 1.05 | 1.79~2.64 | 2.22 | -111 |

| 其他Ⅲ | 2 | 3~8 | 6 | 1 906~2 763 | 2 335 | 1.19~2.59 | 1.89 | 1.67~2.01 | 1.84 | 3 |

由表4可知,水汽源地Ⅰ对天山北坡暴雪的贡献是7%~29%,平均13%,从942~2 011 m(平均1 470 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.65~3.51g·kg-1,平均2.79 g·kg-1,到达暴雪区时减少为1.90~3.01 g·kg-1,平均2.52 g·kg-1,沿途损失了10%。水汽源地Ⅱ对暴雪的贡献是21%~37%,平均27%,从925~1 901 m(平均1 260 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为2.85~4.13 g·kg-1,平均3.63 g·kg-1,到达暴雪区时减少为1.98~3.10 g·kg-1,平均2.58g·kg-1,沿途损失了29%。水汽源地Ⅲ对暴雪的贡献是11%~56%,平均37%,从209~3 547 m(平均1 728 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.95~4.25 g·kg-1,平均2.58 g·kg-1,到达暴雪区时增加到1.49~4.01 g·kg-1,平均2.84 g·kg-1,沿途增加了10%。水汽源地Ⅳ对暴雪的贡献是7%~21%,平均为14%,从2 486~4 914 m(平均3 700 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.38~1.21 g·kg-1,平均0.80g·kg-1,到达暴雪区增加到1.84~3.03 g·kg-1,平均2.44 g·kg-1,沿途增加了205%。来自北美洲的水汽对暴雪的贡献是2%~7%,平均为5%,从2 887~4 667 m(平均3 777 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.20~1.08 g·kg-1,平均0.64 g·kg-1,到达暴雪区时增加到1.40~1.50 g·kg-1,平均1.45 g·kg-1,沿途增加了127%。来自北疆的水汽对暴雪的贡献是15%~29%,平均为22%,从近地层14~403 m(平均209 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.87~2.94 g·kg-1,平均2.41 g·kg-1,到达暴雪区时增加到3.00~4.51g·kg-1,平均3.76 g·kg-1,沿途增加了56%。来自欧洲的水汽对暴雪的贡献是18%~63%,平均41%,从2 706~3 696 m(平均3 201 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为0.74~1.35 g·kg-1,平均1.05 g·kg-1,到达暴雪区时增加到1.79~2.64 g·kg-1,平均2.22 g·kg-1,沿途增加了111%。来自其他Ⅱ的水汽对暴雪的贡献是3%~8%,平均6%,从1 906~2 763 m(平均2 335 m)的高度向暴雪区输送;水汽在源地的比湿为1.19~2.59 g·kg-1,平均1.89 g·kg-1,到达暴雪区时为1.67~2.01 g·kg-1,平均1.84 g·kg-1,沿途变化较小。

850 hPa影响天山北坡暴雪的水汽源地主要为中亚、欧洲、西南亚、北疆,其次是地中海、黑海及其附近和大西洋及其沿岸地区;水汽自源地随西风气流到达关键区后,56%的水汽从偏西路径输入暴雪区,44%的水汽则从西北路径输入;对暴雪水汽贡献最大的是欧洲,其次是源地中亚,沿途得到水汽补充,到达暴雪区时均有所增加;损失最大的是源地中亚。由图8可知,各来自源地主要从<3 000 m的高度向暴雪区输送。

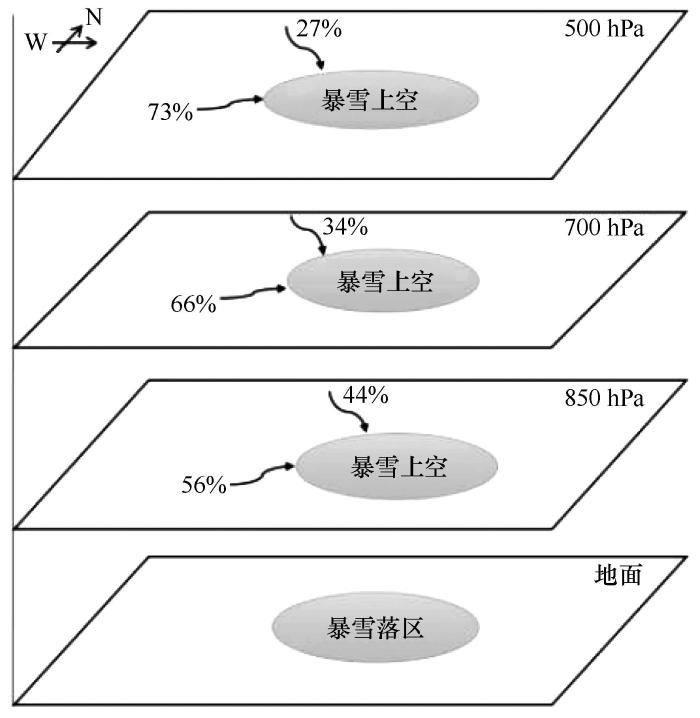

3.4 天山北坡暴雪过程水汽贡献高低空配置结构

通过上述分析,总结归纳出天山北坡暴雪过程水汽贡献高低空配置图(图11)。由图11可知,500 hPa上,水汽主要来自地中海和黑海及其附近、中亚、大西洋及其沿岸地区,东移到达关键区后从偏西(西南)路径输入暴雪区的占73%,从西北路径输入的占27%;700 hPa水汽主要来自地中海和黑海及其附近、西南亚、中亚地区,自关键区从偏西(西南)路径输入暴雪区的仍占主导地位,占66%,从西北路径输入的占比明显提升;850 hPa上水汽主要来自源地西南亚、中亚地区及北疆和欧洲,到达关键区后从西北路径输入暴雪的比例明显提升,占44%,从偏西(西南)路径输入的占56%。可见,该配置反映了对流层各层各路径对暴雪的贡献,弥补了欧拉方法的不足。杨莲梅等[4]、张俊兰等[6]研究表明,影响北疆暴雪的水汽源地主要分布在地中海附近、红海或波斯湾两个海域附近,水汽输送有西方、西南和西北3条路径,以西南路径最多、西北路径较少,本文的结论与此结论明显不同。该研究结论反映了天山北坡特殊地形下,各层水汽来源及输送对暴雪的贡献差异。

图11

图11

天山北坡暴雪过程水汽贡献高低空配置结构

Fig. 11

The high and low altitude configuration of water vapor contribution during snowstorm process on the northern slope of Tianshan Mountains

4 结论

本文首先对天山北坡暴雪的环流背景进行了分析,运用欧拉方法分析了天山北坡暴雪天气的水汽来源及收支,再运用HYSPLIT模式方法模拟计算,分析了该地区暴雪过程的水汽来源及输送特征。主要结论如下:

(1)天山北坡暴雪区位于300 hPa高空西南急流轴右侧、500 hPa西西伯利亚低槽前西南气流、700 hPa低空西南急流出口区前部辐合区、水汽通量散度辐合区及地面冷锋附近的重叠区域。

(2)欧拉方法分析表明,输送至暴雪区的水汽主要有3条路径:①大西洋→地中海→伊朗北部→巴尔喀什湖→暴雪区;②南海→孟加拉湾→阿拉伯海→波斯湾北部→里海→咸海→巴尔喀什湖→暴雪区;③大西洋→德国→瑞典和芬兰南部→欧洲→咸海北部→巴尔喀什湖→暴雪区。这3条路径输送途中均得到不同海域水汽的补充,来自较低纬度的第1条水汽相对最多,对暴雪的贡献最大,第3条相对最少。天山北坡暴雪过程以北边界水汽输入最多,其次是西边界。

(3)HYSPLIT水汽轨迹分析表明,500 hPa天山北坡暴雪的水汽源地主要为地中海和黑海及其附近、中亚、大西洋及其沿岸、北美洲,其中来自大西洋及其沿岸的水汽贡献最大,来自北美洲的水汽损失最大,来自北美洲、新地岛等地的水汽贡献较小。700 hPa天山北坡暴雪的水汽源地主要为地中海和黑海及其附近、西南亚、中亚和大西洋及其沿岸,其中来自地中海和黑海及其附近的水汽贡献最大,来自西南亚的水汽损失最大,来自北美洲、北冰洋及西欧等地的水汽贡献较小。850 hPa天山北坡暴雪的水汽源地主要为中亚、欧洲、西南亚、北疆、地中海和黑海及其附近、大西洋及其沿岸,其中来自欧洲、中亚的水汽贡献较大,来自西南亚的水汽损失最大,来自北美洲的水汽贡献最小。

(4)建立了天山北坡暴雪过程水汽贡献高低空配置结构,850~500 hPa各高度虽水汽源地各有不同,但水汽到达关键区后,主要沿西(西南)、偏北路径进入暴雪区,以偏西(西南)路径居多。在对流层的中低层,偏西(西南)路径的水汽贡献随高度增大,偏北路径的水汽贡献随高度减小。

参考文献

Atmospheric circulation and meso-scale system characteristics of snowstorm in Urumqi

[J].

乌鲁木齐暴雪天气的环流配置及中尺度系统特征

[J].

Spatial-temporal distribution and general circulation of snowstorm in northern Xinjiang from 1961 to 2018

[J].

1961—2018年新疆北部冬季暴雪时空分布及其环流特征

[J].

Cause analysis of persistent heavy snow processes in the northern Xinjiang

[J].

新疆北部持续性暴雪过程成因分析

[J].

Analyses of the climate characteristics and water vapor of heavy snow in Xinjiang region

[J].

新疆大~暴雪气候特征及其水汽分析

[J].

Atmospheric circulation and water vapor characteristics of snowstorm anomalies in northern Xinjiang in 2010

[J].

2010年新疆北部暴雪异常的环流和水汽特征分析

[J].

Study on water vapor characteristic of typical heavy snowstorm case in Northern Xinjiang

[J].

北疆典型暴雪天气的水汽特征研究

[J].

Estimating the water vapor transport pathways and associated sources of water vapor for the extreme rainfall event over east of China in July 2007 using the Lagrangian method

[J].

拉格朗日方法诊断2007年7月中国东部系列极端降水的水汽输送路径及其可能蒸发源区

[J].

Climatological aspects of the extreme European rainfall of August 2002 and a trajectory method for estimating the associated evaporative source regions

[J].

A diagnostic study of water vapor transport and budget of heavy rainfall over Northeast China during July to August 2010

[J].

2010年7—8月东北地区暴雨过程的水汽输送特征分析

[J].

Analysis on water vapor characteristics of an extreme rainstorm in the arid region of western Hexi corridor

[J].

河西走廊西部干旱区一次极端暴雨天气的水汽特征分析

[J].

Monitoring the long-range transporteffects on urban PM10 levels using 3D clusters of backward trajectories

[J].

An overview of HYSPLIT_4 modeling system for trajectories, dispersion and deposition

[J].

Analysis of climatic characteristics of water vapor transport based on the Lagrangian Method: a comparison between Meiyu in the Yangtze-Huaihe River Region and the Huaibei Rainy Season

[J].

基于拉格朗日法的水汽输送气候特征分析:江淮梅雨和淮北雨季的对比

[J].

A diagnostie study of water vapor transport and budget during heavy precipitation over the Huaihe River basin in 2007

[J].

2007年淮河流域强降水过程的水汽输送特征分析

[J].

Analysis on characteristics of water vapor transportation during an extreme snowfall process in the northeast of Inner Mongolia

[J].

内蒙古东北部地区一次极端降雪过程的水汽输送特征

[J].

Atmospheric circulation and water vapor transport characteristics of heavy snowstorm in northern Hubei on 3-4 January, 2018

[J].

2018年1月鄂北大暴雪的异常环流形势和水汽输送特征

[J].

Water vapor characteristics of rainstorm in southern Taklimakan Desert based on HYSPLIT model analysis

[J].

基于HYSPLIT模式分析的塔克拉玛干沙漠南缘暴雨水汽特征

[J].

Water vapor source and transport characteristics of rainstorm processes in warm season on southern slope of the Tianshan Mountains

[J].

天山南坡暖季暴雨过程的水汽来源及输送特征

[J].

Simulation of water vapor transport trajectories of a heavy rain in western Xinjiang

[J].

新疆西部一次大暴雨过程水汽输送轨迹模拟

[J].

Development pattern of production-living-ecological spaces and construction of a smart water network system for the economic belt on the north slope of the Tianshan Mountains

[J].

天山北坡经济带“三生空间”发展格局与智能水网体系建设

[J].

Antecedent upstream air trajectories associated with northwest flow snowfall in the southern Appalachians

[J].

On the contribution of the tropical Western hemisphere warm pool source of moisture to the Northern hemisphere precipitation through a Lagrangian approach

[J].

Extreme rainfall events in southern Sweden: where does the moisture come from?

[J].

Characteristics of atmospheric circulation and water vapor for spring precipitation anomaly in Xinjiang

[J].

新疆春季降水异常的环流和水汽特征

[J].

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号