Global-scale evidence for the refractory nature of riverine black carbon

35

2018

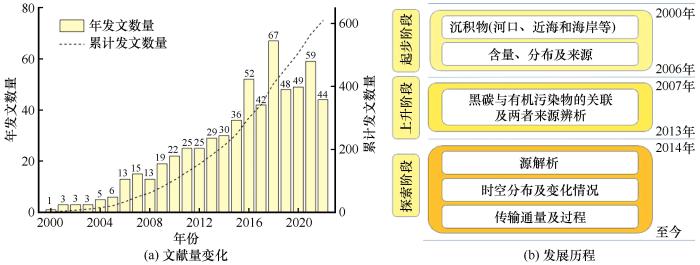

... 河流在黑碳传输方面的重要性毋庸置疑[1-3],发源于冰冻圈区域的河流每年能将丰富的黑碳输送至下游乃至海洋,是全球河流黑碳重要的组成部分.因此,探明全球变暖背景下冰冻圈区域河流黑碳的来源、通量及传输过程对厘清区域或全球尺度上碳循环至关重要.冰冻圈储存了大量的黑碳[4-5],这些黑碳的迁移转换将会影响冰冻圈或其他圈层的物质组成及其碳循环过程. ...

... 河流黑碳主要包括DBC和PBC两种形式[26].目前,尚未建立统一的标准方法用于分离和量化河流中DBC和PBC浓度[27],不同研究对于DBC和PBC浓度的测定方法不尽相同[28-29].现行的河流黑碳浓度测量方法主要包括:热氧化法(thermal oxidation, TO)[11,30-31]、化学氧化法(chemo-thermal oxidation, CTO)[32-34]、苯多羧酸分子标志物法(benzene polycarboxylic acid, BPCA)[35-36]和热光反射法(thermal/optical reflectance, TOR)[37-39]等.其中,化学氧化法、苯多羧酸分子标志物法和热光反射法是河流黑碳浓度测量最为常用的方法.不同方法测量的黑碳浓度具有显著差异性,这种差异性主要是在样本测试过程中对黑碳和有机碳的识别误判所导致[40].通常,化学氧化法测量的黑碳浓度值较其他方法的测量值偏低[28];苯多羧酸分子标志物法测量的黑碳浓度常常低于热光反射法检测的黑碳浓度[29].因此,采用不同的黑碳测量方法估算的河流黑碳通量往往存在明显的差异,但在方法选择上冰冻圈区域河流和非冰冻圈区域河流没有显著差异.例如,北极地区沉积物中测量的PBC浓度远高于水体中DBC浓度,但是河流DBC通量约是PBC通量一个多数量级[5,41].Coppola等[1]在圣克拉拉河用苯多羧酸分子标志物法测量的PBC浓度高于Masiello等[22]使用重铬酸盐/硫酸氧化法测量的结果.此外,Ding等[19]用苯多羧酸分子标志物法测量阿拉斯加地区受冰川补给和影响的河流DBC浓度含量低于同区域内其他不受冰川融水影响的河流. ...

... 本文依据已发表的数据分析冰冻圈区域河流黑碳传输通量的过程,优先考虑黑碳通量值,其次选用PBC和DBC通量值.评估采用的河流PBC通量数据主要来自于Coppola等[1]和Elmquist等[5];DBC浓度数据主要来自于Stubbins等[41]、Wang等[27]和Coppola等[42].计算方法依据Marques等[43]的报道,DBC传输通量为河流径流量与DBC平均浓度的乘积,即: ...

... 对全球河流黑碳传输通量而言,Druffel[56]首次粗略评估其通量约为20 Tg·a-1(1 Tg=1012 g);之后,Elmquist等[5]将泛北极地区七条河流的数据与其他河流黑碳通量现有的估计值相结合,重新计算得出了全球河流黑碳每年流入海洋的通量约为26 Tg·a-1.2013年,Jaffé等[26]估计了全球河流DBC传输通量[(26.5±1.7) Tg·a-1].在全球尺度上,河流DBC传输通量存在较为明显的纬度变化趋势,即热带(亚热带)(69%±26%)>北半球高纬度(21%±6%)>温带(10%±4%)[3].2014年,Mitra等[57]首次估计了河流PBC年传输通量(8 Tg·a-1),进一步填补了全球黑碳通量的缺口,为河流黑碳的研究提供了关键信息.2018年,Coppola等[1]首次利用PBC浓度(特指BPCA测量浓度)与各河流系统POC通量的乘积系统量化了全球18条河流每年向海洋输送的PBC通量值(17~37 Tg·a-1);2020年,Jones等[3]基于DBC和DOC浓度扩展数据集及其比值对全球河流DBC通量值重新估算,由于其重新计算的DOC值[DOC通量为(205±21) Tg·a-1,DBC/DOC=8.8%±2.1%]较Jaffé等[26](DOC通量为250 Tg·a-1,DBC/DOC=10.6%±0.7%)偏低,故DBC通量值被缩减为(18±4) Tg·a-1,另外,Jones等[3]根据Coppola等[1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... [1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... (mg·L

-1)

DBC通量/(Gg·a-1) | PBC通量/(Gg·a-1) | BC通量/(Gg·a-1) | | 冰冻圈 | 科雷马河 | | | 62±20[41] | 24[5] | 86 |

| 勒拿河 | | | 550±68[41] | 36[5] | 586 |

| 麦肯齐河 | | | 129±20[41] | 298±60[1] | 427 |

| 鄂毕河 | | | 262±44[41] | 29±6[1] | 291 |

| 叶尼塞河 | | | 402±19[41] | 10[5] | 412 |

| 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

291 | | 叶尼塞河 | | | 402±19[41] | 10[5] | 412 |

| 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

187 | | 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

54[22] | | 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

17.1 | | 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

125.6 | | 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

24±5[1] | | 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

8±2[1] | | 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

22±4[1] | | 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

45.5 | | 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

3 388 | | 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

597±119[1] | | 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

1 288 | | 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

118±24[1] | | 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

51±10[1] | | 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

1]

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

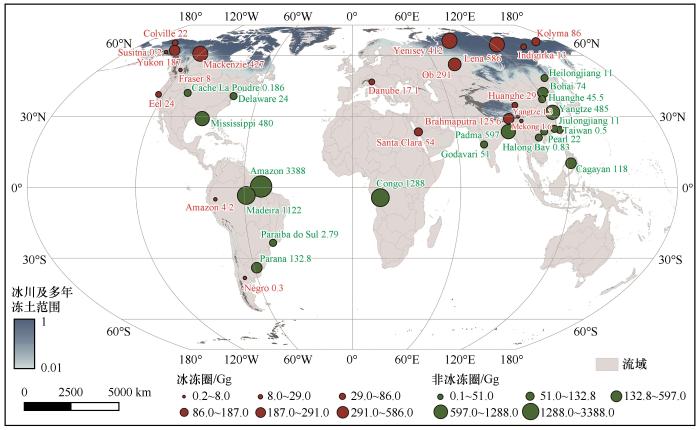

... 依据评估结果,计算的典型冰冻圈区域河流黑碳的传输通量为2.29 Tg·a-1(2.04~2.75 Tg·a-1),约占全球河流黑碳传输通量的5.33%.其中,青藏高原地区河流对典型冰冻圈区域河流黑碳传输通量的贡献约占6.88%;北极地区河流对其的贡献量高达87.5%.本文结合DBC[41]和PBC[1]数据重新估算,得出北极地区河流黑碳通量约为2 Tg·a-1,其中勒拿河的贡献约占三分之一(29.3%),其次是麦肯齐河(21.3%)和叶尼塞河(20.6%).此外,评估发现北极地区河流DBC通量(1.5 Tg·a-1)较PBC通量(0.5 Tg·a-1)高一个数量级多,这种相对较高的DBC通量可能表明DBC能够在雪冰表面及土壤中迁移传输,促使向河流传输更多的黑碳[11,15].另外,黄河河口区PBC浓度是DBC浓度的好几倍,这种变化与悬浮颗粒密切相关,说明颗粒有机碳是运输黑碳的重要基质[30].与此同时,据典型冰冻圈区域河流黑碳以及非冰冻圈区域河流黑碳的空间分布(图2),表明冰冻圈区域河流黑碳整体空间分布极为不均,特别是北极地区河流黑碳的传输通量相对较高且空间波动大,而青藏高原地区相对较低且空间差异小. ...

... 河流黑碳的来源和迁移是碳循环重要的组成环节[1].目前,大多数研究将河流黑碳的源头归结为化石燃料(车辆尾气排放、工业排放和煤碳燃烧等)和生物质燃料(森林火灾、焚烧秸秆等农林废弃物等)的不完全燃烧[58-59].冰冻圈区域河流广泛分布在中高纬度区域,极少受到人为活动的直接干扰,然而,冰冻圈区域河流黑碳来源和传输具有其独特的过程,主要包含以下三部分:1)由生物质和化石燃料燃烧产生的黑碳气溶胶,经由大气传输后通过干湿沉降沉积在河流流域[60];2)沉降到陆地生态系统(土壤等)的黑碳被扬尘或径流冲刷运输到河流系统,诸如燃油、燃煤和汽车尾气颗粒物等的大气传输和沉积[61];3)气候变暖背景下,冰川消融和冻土退化释放到河流系统的黑碳[17-18,20,62]. ...

... 迄今为止,上述3条途径对冰冻圈区域河流黑碳来源的贡献程度仍未知,为此,探明黑碳在不同环境介质中的迁移转换过程对厘清冰冻圈区域河流黑碳收支平衡至关重要.目前,稳定碳同位素分析和放射性碳同位素分析、黑碳/有机碳比值、多环芳烃特征标志物比值等被广泛用于示踪黑碳示踪研究.通常,黑碳与有机碳的比值(BC/OC)较低时则认为主要源于生物质的不完全燃烧,反之则为化石燃料的不完全燃烧.Novakov等[70]认为当BC/OC=0.11±0.03时,黑碳主要源于生物质燃烧;当BC/OC=0.50±0.05时,黑碳主要源于化石燃料燃烧.但是,这一方法仅能粗略估计河流黑碳的来源.现阶段,放射性碳同位素分析(14C)被认为是一个示踪黑碳来源的较为科学可靠的方法.放射性碳同位素分析的原理是利用加速器质谱仪测量放射性核素的同位素丰度比(14C/12C比值),从而进行定年和示踪研究[71].Coppola等[1]利用放射性碳同位素分析技术揭示了全球18条河流中PBC的14C年龄,其中,黄河、雅鲁藏布江、麦肯齐河、多瑙河、Eel河和弗雷泽河等中高纬度地区河流中的14C年龄远大于14C的半衰期(5 730 a),说明化石燃料是中高纬度地区河流PBC重要的来源. ...

... 此外,发源于青藏高原地区的长江和黄河是河流黑碳研究的热点区域,其下游近入海口处的河水中黑碳来源已被报道,其DBC大部分来自生物质燃烧(78%~85%),相比之下,化石燃料和生物质燃烧产生的PBC在这两条河流中大致相当,该研究表明,冬季多为煤碳燃烧排放,夏末和秋季多为农田秸秆燃烧排放[27],而Coppola等[1]则认为黄河流域PBC多为化石燃料来源,贡献高达88%±10%,二者研究的差异可能是由于采样时段不相同.然而,现阶段的研究采样点集中在中下游及入海口处,下游河段流经人类活动影响区域,与较少受到人类活动影响的冰冻圈区域河流BC来源及传输过程可能存在较大差异,未来应加强源头区的研究. ...

... 欧洲中部阿尔卑斯山脉是世界上典型的山地冰川分布区,冰川面积约2 091 km2[92],全年处在盛行西风带.19世纪中叶以来,人类活动排放的大量黑碳导致了阿尔卑斯山脉冰川冻土的显著退缩[93-95].研究发现,在阿尔卑斯山的高山湖泊、沉积物及冰川中均存在黑碳,其大多来自化石燃料燃烧排放(如车辆尾气)[15,93].截至目前,波河、罗纳河等作为阿尔卑斯山脉地区重要的河流,其水体、沉积物中黑碳的浓度及传输通量尚未被提及,未来应加强这部分河流水体的黑碳浓度和河流径流量监测.值得一提的是,多瑙河DBC浓度和PBC通量已被报道[1,3],本文结合已发表的DBC浓度数据,并结合本文提取的河流信息,预估多瑙河每年向下游传输的DBC通量为0.1 Gg. ...

... 北美落基山脉地区的黑碳主要来自化石燃料的燃烧和森林火灾,以远距离传输为主(贡献率近50%)[96-98].森林火灾产生的黑碳是高纬度地区黑碳重要的来源[96],这主要是因为森林火灾产生的排放物可以远距离运输[96].发源于落基山脉的弗雷泽河、Eel河和圣克拉拉河已经开展了PBC和BC的相关研究[1],然而弗雷泽河和Eel河仅报道了PBC传输通量,其值分别为(8±2) Gg·a-1和(24±5) Gg·a-1 [1],DBC的传输通量仍未被提及,而圣克拉拉河黑碳的研究还停滞在2001年,Masiello等[22]的研究结果揭示了该河黑碳浓度和传输通量分别为(34.8±6) mg·L-1和54 Gg·a-1,直到2018年,Coppola等[1]首次报道了该河PBC传输通量为(11±2) Gg·a-1.此外,有学者报道了位于科罗拉多落基山脉的Poudre河流域每年传输的黑碳量(0.186 Gg·a-1)[11]. ...

... -1 [1],DBC的传输通量仍未被提及,而圣克拉拉河黑碳的研究还停滞在2001年,Masiello等[22]的研究结果揭示了该河黑碳浓度和传输通量分别为(34.8±6) mg·L-1和54 Gg·a-1,直到2018年,Coppola等[1]首次报道了该河PBC传输通量为(11±2) Gg·a-1.此外,有学者报道了位于科罗拉多落基山脉的Poudre河流域每年传输的黑碳量(0.186 Gg·a-1)[11]. ...

... [1]首次报道了该河PBC传输通量为(11±2) Gg·a-1.此外,有学者报道了位于科罗拉多落基山脉的Poudre河流域每年传输的黑碳量(0.186 Gg·a-1)[11]. ...

... 目前,已在南美安第斯山脉的雪冰中检测到黑碳等吸光性杂质(雪冰黑碳浓度在0.2~105 ng·g-1[99-102],并证实黑碳等吸光性杂质主要来自于周边国家和地区的径向或纬向传输[99,103-105].本文依据全球冰川及多年冻土分布范围和HydroSHED数据集提取得到的河流径流量数据,并结合内格罗河DBC浓度[3],估算内格罗河河源区每年向下游输送约0.3 Gg的DBC.另外,位于南美洲的亚马孙河是世界上流量、流域面积最大的河流,每年向海洋排放全球河流近20%的水量[106],其黑碳年入海通量比其他河流大1个或几个数量级,是全球河流黑碳的重要组成部分[1,42].本文估算得出亚马孙河每年向下游和海洋传输的DBC通量的贡献相对较少,约为4.2 Gg·a-1.总体而言,安第斯山脉河流黑碳的研究仍比较稀缺,未来需要加强该区域河流黑碳的监测和研究. ...

The black carbon cycle and its role in the Earth system

3

2022

... 黑碳存在于地球各个圈层,并伴随各圈层的分布和变化而迁移流动,其在各圈层的传输和迁移过程复杂且相互贯通.通常而言,侵蚀和河流运输是区域尺度上重要的碳迁移途径,对整个生态系统的碳循环具有重大影响[44].整体而言,全球河流黑碳浓度变化差异较大,其中DBC浓度范围为0.002~2.77 mg·L-1[26],PBC浓度范围为0.005~5.72 mg·L-1[11,45],绝大部分河流黑碳浓度随季节发生较大波动,即使是在同一区域内,河流黑碳浓度的变化趋势也并不一致,例如泛北极地区,在麦肯齐河、勒拿河和科雷马河流域测量的DBC浓度较小,均小于0.50 mg·L-1,育空河、叶尼塞河和鄂毕河DBC浓度在0.7 mg·L-1左右;而PBC浓度在科雷马河、因迪吉尔卡河和育空河均大于1.2 mg·g-1,鄂毕河和勒拿河PBC浓度均小于0.5 mg·g-1[5,24,41,46].对于河流DBC浓度而言,通常雨季高于旱季,并随河流流量的增加而增大;而PBC浓度通常在北半球春季融雪或夏季降雨事件中呈现明显的增加趋势[11,43].另外,受火灾影响的流域,PBC浓度往往较高,而在火灾发生的几十年后,DBC却还能在流域中被检测到[46].研究发现,DBC和PBC的这种变化规律可能是:黑碳在向河网释放之前会先储存在土壤等中间介质中[42],沉降到表层的黑碳在被风或水转移到其他碳库之前可能会发生老化、生物、化学或物理反应,进而在更深的土层中富集[2,47-50];而在雨季,经土壤生物或非生物作用降解的黑碳(特指DBC)又会伴随径流侵蚀从土壤中迁移出来[4,11,42]. ...

... 发源于冰冻圈区域的河流是全球河流重要的组成部分,在黑碳传输方面同样具有重要意义,尤其在全球变暖的背景下,冰川和冻土自身的碳循环过程改变对区域乃至全球碳循环将造成重大影响.目前,冰冻圈区域河流黑碳的通量研究仍十分匮乏,尽管Jones等[3]和Coppola等[2]在研究过程中将河流划分为高纬度地区河流和冰川流域,但冰冻圈区域河流黑碳的通量变化及其影响尚不清楚.为此,本文依据河流特征信息(表1)以及通量评估方法(2.2节),评估了典型冰冻圈区域19条河流的黑碳浓度及传输通量(表2).在评估过程中,北极地区河流黑碳均采纳入海通量.另外,在没有DBC通量数据的冰冻圈区域河流(例如长江、黄河、亚马孙河、多瑙河、雅鲁藏布江、湄公河、内格罗河和苏西特纳河河源区)和非冰冻圈区域河流(巴拉那河和马代拉河入海口),其传输通量根据Jones等[3]文章中的DBC浓度数据并结合表1中河流平均径流量数据计算得出.此外,黄河河源区PBC通量计算方法同DBC通量计算(黄河水样中PBC浓度为1.58 mg·L-1[45]). ...

... (4)河流黑碳的传输通量受多重因素的影响,是一个较为复杂的过程,对河流黑碳传输通量评估过程本身就存在较大的不确定性.例如,河流黑碳传输过程的微生物作用、光降解作用、交互作用(地下水补给、土壤淋溶过程)会影响河流黑碳传输通量的评估,如何准确评估河流黑碳仍是目前亟须解决的科学问题之一.尽管河流向海洋的传输过程已被广泛报道,但是评估河源区河流黑碳仍是一项艰巨的任务,河源区河流黑碳来源及通量的不确定性难以评估,尤其是受冰川和冻土影响的区域,交互过程更为复杂,特别是DBC吸附的PBC可能是河流PBC的一个潜在来源[107],但是DBC和PBC之间复杂的交互关系尚未建立.此外,PBC和DBC在生态系统中的输移机制、停滞时间和归趋不同[2],均会影响对河流黑碳的评估.另外,河流黑碳对生态系统的影响主要体现在黑碳的强吸附性,黑碳能够携带多环芳烃、重金属等其他有机污染物进入水体或沉积物中,威胁生态系统安全.未来,冰冻圈区域河流黑碳对生态系统的影响也亟待加强. ...

Fires prime terrestrial organic carbon for riverine export to the global oceans

11

2020

... 河流在黑碳传输方面的重要性毋庸置疑[1-3],发源于冰冻圈区域的河流每年能将丰富的黑碳输送至下游乃至海洋,是全球河流黑碳重要的组成部分.因此,探明全球变暖背景下冰冻圈区域河流黑碳的来源、通量及传输过程对厘清区域或全球尺度上碳循环至关重要.冰冻圈储存了大量的黑碳[4-5],这些黑碳的迁移转换将会影响冰冻圈或其他圈层的物质组成及其碳循环过程. ...

... 对全球河流黑碳传输通量而言,Druffel[56]首次粗略评估其通量约为20 Tg·a-1(1 Tg=1012 g);之后,Elmquist等[5]将泛北极地区七条河流的数据与其他河流黑碳通量现有的估计值相结合,重新计算得出了全球河流黑碳每年流入海洋的通量约为26 Tg·a-1.2013年,Jaffé等[26]估计了全球河流DBC传输通量[(26.5±1.7) Tg·a-1].在全球尺度上,河流DBC传输通量存在较为明显的纬度变化趋势,即热带(亚热带)(69%±26%)>北半球高纬度(21%±6%)>温带(10%±4%)[3].2014年,Mitra等[57]首次估计了河流PBC年传输通量(8 Tg·a-1),进一步填补了全球黑碳通量的缺口,为河流黑碳的研究提供了关键信息.2018年,Coppola等[1]首次利用PBC浓度(特指BPCA测量浓度)与各河流系统POC通量的乘积系统量化了全球18条河流每年向海洋输送的PBC通量值(17~37 Tg·a-1);2020年,Jones等[3]基于DBC和DOC浓度扩展数据集及其比值对全球河流DBC通量值重新估算,由于其重新计算的DOC值[DOC通量为(205±21) Tg·a-1,DBC/DOC=8.8%±2.1%]较Jaffé等[26](DOC通量为250 Tg·a-1,DBC/DOC=10.6%±0.7%)偏低,故DBC通量值被缩减为(18±4) Tg·a-1,另外,Jones等[3]根据Coppola等[1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... [3]基于DBC和DOC浓度扩展数据集及其比值对全球河流DBC通量值重新估算,由于其重新计算的DOC值[DOC通量为(205±21) Tg·a-1,DBC/DOC=8.8%±2.1%]较Jaffé等[26](DOC通量为250 Tg·a-1,DBC/DOC=10.6%±0.7%)偏低,故DBC通量值被缩减为(18±4) Tg·a-1,另外,Jones等[3]根据Coppola等[1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... [3]根据Coppola等[1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... [3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... 发源于冰冻圈区域的河流是全球河流重要的组成部分,在黑碳传输方面同样具有重要意义,尤其在全球变暖的背景下,冰川和冻土自身的碳循环过程改变对区域乃至全球碳循环将造成重大影响.目前,冰冻圈区域河流黑碳的通量研究仍十分匮乏,尽管Jones等[3]和Coppola等[2]在研究过程中将河流划分为高纬度地区河流和冰川流域,但冰冻圈区域河流黑碳的通量变化及其影响尚不清楚.为此,本文依据河流特征信息(表1)以及通量评估方法(2.2节),评估了典型冰冻圈区域19条河流的黑碳浓度及传输通量(表2).在评估过程中,北极地区河流黑碳均采纳入海通量.另外,在没有DBC通量数据的冰冻圈区域河流(例如长江、黄河、亚马孙河、多瑙河、雅鲁藏布江、湄公河、内格罗河和苏西特纳河河源区)和非冰冻圈区域河流(巴拉那河和马代拉河入海口),其传输通量根据Jones等[3]文章中的DBC浓度数据并结合表1中河流平均径流量数据计算得出.此外,黄河河源区PBC通量计算方法同DBC通量计算(黄河水样中PBC浓度为1.58 mg·L-1[45]). ...

... [3]文章中的DBC浓度数据并结合表1中河流平均径流量数据计算得出.此外,黄河河源区PBC通量计算方法同DBC通量计算(黄河水样中PBC浓度为1.58 mg·L-1[45]). ...

... 注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... Note:— indicates no data;* indicates that the riverine DBC flux is the evaluated value,in addition,the Yellow River PBC flux calculation is line with DBC flux calculation;a represents the average annual river runoff data from the extracted river information data,as shown in Table 1; b indicates the DBC concentration from the DBC concentration dataset published by Jones et al[3]. ...

... 欧洲中部阿尔卑斯山脉是世界上典型的山地冰川分布区,冰川面积约2 091 km2[92],全年处在盛行西风带.19世纪中叶以来,人类活动排放的大量黑碳导致了阿尔卑斯山脉冰川冻土的显著退缩[93-95].研究发现,在阿尔卑斯山的高山湖泊、沉积物及冰川中均存在黑碳,其大多来自化石燃料燃烧排放(如车辆尾气)[15,93].截至目前,波河、罗纳河等作为阿尔卑斯山脉地区重要的河流,其水体、沉积物中黑碳的浓度及传输通量尚未被提及,未来应加强这部分河流水体的黑碳浓度和河流径流量监测.值得一提的是,多瑙河DBC浓度和PBC通量已被报道[1,3],本文结合已发表的DBC浓度数据,并结合本文提取的河流信息,预估多瑙河每年向下游传输的DBC通量为0.1 Gg. ...

... 目前,已在南美安第斯山脉的雪冰中检测到黑碳等吸光性杂质(雪冰黑碳浓度在0.2~105 ng·g-1[99-102],并证实黑碳等吸光性杂质主要来自于周边国家和地区的径向或纬向传输[99,103-105].本文依据全球冰川及多年冻土分布范围和HydroSHED数据集提取得到的河流径流量数据,并结合内格罗河DBC浓度[3],估算内格罗河河源区每年向下游输送约0.3 Gg的DBC.另外,位于南美洲的亚马孙河是世界上流量、流域面积最大的河流,每年向海洋排放全球河流近20%的水量[106],其黑碳年入海通量比其他河流大1个或几个数量级,是全球河流黑碳的重要组成部分[1,42].本文估算得出亚马孙河每年向下游和海洋传输的DBC通量的贡献相对较少,约为4.2 Gg·a-1.总体而言,安第斯山脉河流黑碳的研究仍比较稀缺,未来需要加强该区域河流黑碳的监测和研究. ...

Storage and mobility of black carbon in permafrost soils of the forest tundra ecotone in Northern Siberia

3

2008

... 河流在黑碳传输方面的重要性毋庸置疑[1-3],发源于冰冻圈区域的河流每年能将丰富的黑碳输送至下游乃至海洋,是全球河流黑碳重要的组成部分.因此,探明全球变暖背景下冰冻圈区域河流黑碳的来源、通量及传输过程对厘清区域或全球尺度上碳循环至关重要.冰冻圈储存了大量的黑碳[4-5],这些黑碳的迁移转换将会影响冰冻圈或其他圈层的物质组成及其碳循环过程. ...

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

... 黑碳存在于地球各个圈层,并伴随各圈层的分布和变化而迁移流动,其在各圈层的传输和迁移过程复杂且相互贯通.通常而言,侵蚀和河流运输是区域尺度上重要的碳迁移途径,对整个生态系统的碳循环具有重大影响[44].整体而言,全球河流黑碳浓度变化差异较大,其中DBC浓度范围为0.002~2.77 mg·L-1[26],PBC浓度范围为0.005~5.72 mg·L-1[11,45],绝大部分河流黑碳浓度随季节发生较大波动,即使是在同一区域内,河流黑碳浓度的变化趋势也并不一致,例如泛北极地区,在麦肯齐河、勒拿河和科雷马河流域测量的DBC浓度较小,均小于0.50 mg·L-1,育空河、叶尼塞河和鄂毕河DBC浓度在0.7 mg·L-1左右;而PBC浓度在科雷马河、因迪吉尔卡河和育空河均大于1.2 mg·g-1,鄂毕河和勒拿河PBC浓度均小于0.5 mg·g-1[5,24,41,46].对于河流DBC浓度而言,通常雨季高于旱季,并随河流流量的增加而增大;而PBC浓度通常在北半球春季融雪或夏季降雨事件中呈现明显的增加趋势[11,43].另外,受火灾影响的流域,PBC浓度往往较高,而在火灾发生的几十年后,DBC却还能在流域中被检测到[46].研究发现,DBC和PBC的这种变化规律可能是:黑碳在向河网释放之前会先储存在土壤等中间介质中[42],沉降到表层的黑碳在被风或水转移到其他碳库之前可能会发生老化、生物、化学或物理反应,进而在更深的土层中富集[2,47-50];而在雨季,经土壤生物或非生物作用降解的黑碳(特指DBC)又会伴随径流侵蚀从土壤中迁移出来[4,11,42]. ...

Pan-Arctic patterns in black carbon sources and fluvial discharges deduced from radiocarbon and PAH source apportionment markers in estuarine surface sediments

13

2008

... 河流在黑碳传输方面的重要性毋庸置疑[1-3],发源于冰冻圈区域的河流每年能将丰富的黑碳输送至下游乃至海洋,是全球河流黑碳重要的组成部分.因此,探明全球变暖背景下冰冻圈区域河流黑碳的来源、通量及传输过程对厘清区域或全球尺度上碳循环至关重要.冰冻圈储存了大量的黑碳[4-5],这些黑碳的迁移转换将会影响冰冻圈或其他圈层的物质组成及其碳循环过程. ...

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

... 河流黑碳主要包括DBC和PBC两种形式[26].目前,尚未建立统一的标准方法用于分离和量化河流中DBC和PBC浓度[27],不同研究对于DBC和PBC浓度的测定方法不尽相同[28-29].现行的河流黑碳浓度测量方法主要包括:热氧化法(thermal oxidation, TO)[11,30-31]、化学氧化法(chemo-thermal oxidation, CTO)[32-34]、苯多羧酸分子标志物法(benzene polycarboxylic acid, BPCA)[35-36]和热光反射法(thermal/optical reflectance, TOR)[37-39]等.其中,化学氧化法、苯多羧酸分子标志物法和热光反射法是河流黑碳浓度测量最为常用的方法.不同方法测量的黑碳浓度具有显著差异性,这种差异性主要是在样本测试过程中对黑碳和有机碳的识别误判所导致[40].通常,化学氧化法测量的黑碳浓度值较其他方法的测量值偏低[28];苯多羧酸分子标志物法测量的黑碳浓度常常低于热光反射法检测的黑碳浓度[29].因此,采用不同的黑碳测量方法估算的河流黑碳通量往往存在明显的差异,但在方法选择上冰冻圈区域河流和非冰冻圈区域河流没有显著差异.例如,北极地区沉积物中测量的PBC浓度远高于水体中DBC浓度,但是河流DBC通量约是PBC通量一个多数量级[5,41].Coppola等[1]在圣克拉拉河用苯多羧酸分子标志物法测量的PBC浓度高于Masiello等[22]使用重铬酸盐/硫酸氧化法测量的结果.此外,Ding等[19]用苯多羧酸分子标志物法测量阿拉斯加地区受冰川补给和影响的河流DBC浓度含量低于同区域内其他不受冰川融水影响的河流. ...

... 本文依据已发表的数据分析冰冻圈区域河流黑碳传输通量的过程,优先考虑黑碳通量值,其次选用PBC和DBC通量值.评估采用的河流PBC通量数据主要来自于Coppola等[1]和Elmquist等[5];DBC浓度数据主要来自于Stubbins等[41]、Wang等[27]和Coppola等[42].计算方法依据Marques等[43]的报道,DBC传输通量为河流径流量与DBC平均浓度的乘积,即: ...

... 黑碳存在于地球各个圈层,并伴随各圈层的分布和变化而迁移流动,其在各圈层的传输和迁移过程复杂且相互贯通.通常而言,侵蚀和河流运输是区域尺度上重要的碳迁移途径,对整个生态系统的碳循环具有重大影响[44].整体而言,全球河流黑碳浓度变化差异较大,其中DBC浓度范围为0.002~2.77 mg·L-1[26],PBC浓度范围为0.005~5.72 mg·L-1[11,45],绝大部分河流黑碳浓度随季节发生较大波动,即使是在同一区域内,河流黑碳浓度的变化趋势也并不一致,例如泛北极地区,在麦肯齐河、勒拿河和科雷马河流域测量的DBC浓度较小,均小于0.50 mg·L-1,育空河、叶尼塞河和鄂毕河DBC浓度在0.7 mg·L-1左右;而PBC浓度在科雷马河、因迪吉尔卡河和育空河均大于1.2 mg·g-1,鄂毕河和勒拿河PBC浓度均小于0.5 mg·g-1[5,24,41,46].对于河流DBC浓度而言,通常雨季高于旱季,并随河流流量的增加而增大;而PBC浓度通常在北半球春季融雪或夏季降雨事件中呈现明显的增加趋势[11,43].另外,受火灾影响的流域,PBC浓度往往较高,而在火灾发生的几十年后,DBC却还能在流域中被检测到[46].研究发现,DBC和PBC的这种变化规律可能是:黑碳在向河网释放之前会先储存在土壤等中间介质中[42],沉降到表层的黑碳在被风或水转移到其他碳库之前可能会发生老化、生物、化学或物理反应,进而在更深的土层中富集[2,47-50];而在雨季,经土壤生物或非生物作用降解的黑碳(特指DBC)又会伴随径流侵蚀从土壤中迁移出来[4,11,42]. ...

... 对全球河流黑碳传输通量而言,Druffel[56]首次粗略评估其通量约为20 Tg·a-1(1 Tg=1012 g);之后,Elmquist等[5]将泛北极地区七条河流的数据与其他河流黑碳通量现有的估计值相结合,重新计算得出了全球河流黑碳每年流入海洋的通量约为26 Tg·a-1.2013年,Jaffé等[26]估计了全球河流DBC传输通量[(26.5±1.7) Tg·a-1].在全球尺度上,河流DBC传输通量存在较为明显的纬度变化趋势,即热带(亚热带)(69%±26%)>北半球高纬度(21%±6%)>温带(10%±4%)[3].2014年,Mitra等[57]首次估计了河流PBC年传输通量(8 Tg·a-1),进一步填补了全球黑碳通量的缺口,为河流黑碳的研究提供了关键信息.2018年,Coppola等[1]首次利用PBC浓度(特指BPCA测量浓度)与各河流系统POC通量的乘积系统量化了全球18条河流每年向海洋输送的PBC通量值(17~37 Tg·a-1);2020年,Jones等[3]基于DBC和DOC浓度扩展数据集及其比值对全球河流DBC通量值重新估算,由于其重新计算的DOC值[DOC通量为(205±21) Tg·a-1,DBC/DOC=8.8%±2.1%]较Jaffé等[26](DOC通量为250 Tg·a-1,DBC/DOC=10.6%±0.7%)偏低,故DBC通量值被缩减为(18±4) Tg·a-1,另外,Jones等[3]根据Coppola等[1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... (mg·L

-1)

DBC通量/(Gg·a-1) | PBC通量/(Gg·a-1) | BC通量/(Gg·a-1) | | 冰冻圈 | 科雷马河 | | | 62±20[41] | 24[5] | 86 |

| 勒拿河 | | | 550±68[41] | 36[5] | 586 |

| 麦肯齐河 | | | 129±20[41] | 298±60[1] | 427 |

| 鄂毕河 | | | 262±44[41] | 29±6[1] | 291 |

| 叶尼塞河 | | | 402±19[41] | 10[5] | 412 |

| 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

5]

586 | | 麦肯齐河 | | | 129±20[41] | 298±60[1] | 427 |

| 鄂毕河 | | | 262±44[41] | 29±6[1] | 291 |

| 叶尼塞河 | | | 402±19[41] | 10[5] | 412 |

| 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

5]

412 | | 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

5]

13[5] | | 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

5]

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... 北极地区河流约占全球河流径流量的10%,能将丰富的陆地碳传输到北冰洋[24,90-91].在北极地区河流表层沉积物的一项研究中发现,北极地区河流沉积物中的黑碳主要来自化石燃料的燃烧,其中化石燃料来源的黑碳占71%,而生物质燃料来源的黑碳占29%[5],但这并不适用于北极地区所有河流,例如,化石燃料燃烧的贡献在勒拿河流域最为显著(95%),而叶尼塞河与之相反,其主要来自生物质燃烧的贡献(88%),这或许与叶尼塞河流域大规模的森林火灾密切相关[5]. ...

... [5]. ...

Glaciers in the earth’s hydrological cycle: assessments of glacier mass and runoff changes on global and regional scales

1

2014

... 气候变暖导致冰冻圈快速萎缩,致使储存在冰川和冻土等冰冻圈要素中的黑碳暴露并随之迁移,深刻影响冰冻圈区域河流黑碳的来源及输移过程.冰川融水作为冰冻圈区域河流径流的重要贡献者和调节器[6],导致河流的物理性质、化学性质以及生物性质发生显著变化[7-8].而多年冻土及其孕育的高寒沼泽湿地和高寒草甸生态系统同样具有显著的水源涵养功能,被认为是稳定江河源区水循环与河川径流的重要因素[9].储存在冰冻圈区域的大量黑碳,通过径流冲刷等途径进入河流系统并参与碳循环,最终转移到循环更慢的海洋碳库,成为全球碳循环和碳预算的重要环节. ...

Effects of changing glacial coverage on the physical and biogeochemical properties of coastal streams in southeastern Alaska

1

2009

... 气候变暖导致冰冻圈快速萎缩,致使储存在冰川和冻土等冰冻圈要素中的黑碳暴露并随之迁移,深刻影响冰冻圈区域河流黑碳的来源及输移过程.冰川融水作为冰冻圈区域河流径流的重要贡献者和调节器[6],导致河流的物理性质、化学性质以及生物性质发生显著变化[7-8].而多年冻土及其孕育的高寒沼泽湿地和高寒草甸生态系统同样具有显著的水源涵养功能,被认为是稳定江河源区水循环与河川径流的重要因素[9].储存在冰冻圈区域的大量黑碳,通过径流冲刷等途径进入河流系统并参与碳循环,最终转移到循环更慢的海洋碳库,成为全球碳循环和碳预算的重要环节. ...

Spatio-temporal variation in macroinvertebrate assemblages of glacial streams in the Swiss Alps

1

2001

... 气候变暖导致冰冻圈快速萎缩,致使储存在冰川和冻土等冰冻圈要素中的黑碳暴露并随之迁移,深刻影响冰冻圈区域河流黑碳的来源及输移过程.冰川融水作为冰冻圈区域河流径流的重要贡献者和调节器[6],导致河流的物理性质、化学性质以及生物性质发生显著变化[7-8].而多年冻土及其孕育的高寒沼泽湿地和高寒草甸生态系统同样具有显著的水源涵养功能,被认为是稳定江河源区水循环与河川径流的重要因素[9].储存在冰冻圈区域的大量黑碳,通过径流冲刷等途径进入河流系统并参与碳循环,最终转移到循环更慢的海洋碳库,成为全球碳循环和碳预算的重要环节. ...

Cryospheric changes and their impacts on regional water cycle and ecological conditions in the Qinghai-Tibetan Plateau

2

2013

... 气候变暖导致冰冻圈快速萎缩,致使储存在冰川和冻土等冰冻圈要素中的黑碳暴露并随之迁移,深刻影响冰冻圈区域河流黑碳的来源及输移过程.冰川融水作为冰冻圈区域河流径流的重要贡献者和调节器[6],导致河流的物理性质、化学性质以及生物性质发生显著变化[7-8].而多年冻土及其孕育的高寒沼泽湿地和高寒草甸生态系统同样具有显著的水源涵养功能,被认为是稳定江河源区水循环与河川径流的重要因素[9].储存在冰冻圈区域的大量黑碳,通过径流冲刷等途径进入河流系统并参与碳循环,最终转移到循环更慢的海洋碳库,成为全球碳循环和碳预算的重要环节. ...

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

青藏高原冰冻圈变化及其对区域水循环和生态条件的影响

2

2013

... 气候变暖导致冰冻圈快速萎缩,致使储存在冰川和冻土等冰冻圈要素中的黑碳暴露并随之迁移,深刻影响冰冻圈区域河流黑碳的来源及输移过程.冰川融水作为冰冻圈区域河流径流的重要贡献者和调节器[6],导致河流的物理性质、化学性质以及生物性质发生显著变化[7-8].而多年冻土及其孕育的高寒沼泽湿地和高寒草甸生态系统同样具有显著的水源涵养功能,被认为是稳定江河源区水循环与河川径流的重要因素[9].储存在冰冻圈区域的大量黑碳,通过径流冲刷等途径进入河流系统并参与碳循环,最终转移到循环更慢的海洋碳库,成为全球碳循环和碳预算的重要环节. ...

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

A review of black carbon in snow and ice and its impact on the cryosphere

1

2020

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

In-stream sources and links between particulate and dissolved black carbon following a wildfire

9

2015

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

... 河流黑碳主要包括DBC和PBC两种形式[26].目前,尚未建立统一的标准方法用于分离和量化河流中DBC和PBC浓度[27],不同研究对于DBC和PBC浓度的测定方法不尽相同[28-29].现行的河流黑碳浓度测量方法主要包括:热氧化法(thermal oxidation, TO)[11,30-31]、化学氧化法(chemo-thermal oxidation, CTO)[32-34]、苯多羧酸分子标志物法(benzene polycarboxylic acid, BPCA)[35-36]和热光反射法(thermal/optical reflectance, TOR)[37-39]等.其中,化学氧化法、苯多羧酸分子标志物法和热光反射法是河流黑碳浓度测量最为常用的方法.不同方法测量的黑碳浓度具有显著差异性,这种差异性主要是在样本测试过程中对黑碳和有机碳的识别误判所导致[40].通常,化学氧化法测量的黑碳浓度值较其他方法的测量值偏低[28];苯多羧酸分子标志物法测量的黑碳浓度常常低于热光反射法检测的黑碳浓度[29].因此,采用不同的黑碳测量方法估算的河流黑碳通量往往存在明显的差异,但在方法选择上冰冻圈区域河流和非冰冻圈区域河流没有显著差异.例如,北极地区沉积物中测量的PBC浓度远高于水体中DBC浓度,但是河流DBC通量约是PBC通量一个多数量级[5,41].Coppola等[1]在圣克拉拉河用苯多羧酸分子标志物法测量的PBC浓度高于Masiello等[22]使用重铬酸盐/硫酸氧化法测量的结果.此外,Ding等[19]用苯多羧酸分子标志物法测量阿拉斯加地区受冰川补给和影响的河流DBC浓度含量低于同区域内其他不受冰川融水影响的河流. ...

... 黑碳存在于地球各个圈层,并伴随各圈层的分布和变化而迁移流动,其在各圈层的传输和迁移过程复杂且相互贯通.通常而言,侵蚀和河流运输是区域尺度上重要的碳迁移途径,对整个生态系统的碳循环具有重大影响[44].整体而言,全球河流黑碳浓度变化差异较大,其中DBC浓度范围为0.002~2.77 mg·L-1[26],PBC浓度范围为0.005~5.72 mg·L-1[11,45],绝大部分河流黑碳浓度随季节发生较大波动,即使是在同一区域内,河流黑碳浓度的变化趋势也并不一致,例如泛北极地区,在麦肯齐河、勒拿河和科雷马河流域测量的DBC浓度较小,均小于0.50 mg·L-1,育空河、叶尼塞河和鄂毕河DBC浓度在0.7 mg·L-1左右;而PBC浓度在科雷马河、因迪吉尔卡河和育空河均大于1.2 mg·g-1,鄂毕河和勒拿河PBC浓度均小于0.5 mg·g-1[5,24,41,46].对于河流DBC浓度而言,通常雨季高于旱季,并随河流流量的增加而增大;而PBC浓度通常在北半球春季融雪或夏季降雨事件中呈现明显的增加趋势[11,43].另外,受火灾影响的流域,PBC浓度往往较高,而在火灾发生的几十年后,DBC却还能在流域中被检测到[46].研究发现,DBC和PBC的这种变化规律可能是:黑碳在向河网释放之前会先储存在土壤等中间介质中[42],沉降到表层的黑碳在被风或水转移到其他碳库之前可能会发生老化、生物、化学或物理反应,进而在更深的土层中富集[2,47-50];而在雨季,经土壤生物或非生物作用降解的黑碳(特指DBC)又会伴随径流侵蚀从土壤中迁移出来[4,11,42]. ...

... [11,43].另外,受火灾影响的流域,PBC浓度往往较高,而在火灾发生的几十年后,DBC却还能在流域中被检测到[46].研究发现,DBC和PBC的这种变化规律可能是:黑碳在向河网释放之前会先储存在土壤等中间介质中[42],沉降到表层的黑碳在被风或水转移到其他碳库之前可能会发生老化、生物、化学或物理反应,进而在更深的土层中富集[2,47-50];而在雨季,经土壤生物或非生物作用降解的黑碳(特指DBC)又会伴随径流侵蚀从土壤中迁移出来[4,11,42]. ...

... ,11,42]. ...

... 对冰冻圈区域河流而言,黑碳浓度在春季融雪期间呈现明显的增加趋势[22],这种变化在北半球的绝大部分河流中均有体现.例如,在北美Poudre河的观测中发现,DBC和PBC浓度在3月呈现明显的增加趋势,并在5月达到峰值,其峰值分别为0.32 mg·L-1和2.12 mg·L-1[11].随着气候变暖,冰川、冻土和积雪消融对冰冻圈区域河流黑碳的迁移传输过程具有一定影响.冰川消融对黑碳迁移的响应主要体现在:1)当雪冰开始融化时,黑碳并未被融水淋溶而发生迁移,而是富集在雪冰表面或者雪层之中[51-53];2)当雪冰消融达一定时间后,冰川融水在表面汇集,一旦流速较大,可能会冲刷携带部分雪冰表面的黑碳,并以溶解态或颗粒态流入末端河流中,伴随着河流的运动进而传输;3)通过使雪冰表面变暗、降低表面反照率,从而增加太阳辐射的吸收,并加速雪粒的增长和雪融化过程[54].此外,在依赖冰川融水和地下水补给的河流区域,储存在冰川和冻土中的部分黑碳可能会伴随着冰川和冻土消融而暴露,尤其在冰川补给和富含多年冻土的河源区,冰川和冻土消融可以释放部分黑碳,并借由流水动力向河流等水生生态系统传输.而积雪消融对黑碳的迁移响应在于:沉降在积雪表面的黑碳通过降低积雪在可见光波段的反照率,从而吸收更多的太阳辐射,并由于雪表面变暗而产生正辐射强迫,使雪温升高,进而导致积雪快速消融[55],积雪中的黑碳将伴随其融化过程进入河流系统中,影响着河流黑碳的浓度、通量等.除了冰川、冻土和积雪消融的影响,野火产生的黑碳也是区域河流黑碳重要的来源.在阿拉斯加地区的一项研究指出,与冰川补给[DBC浓度为(0.01±0.004) mg·L-1]和受冰川影响[DBC浓度为(0.033±0.007) mg·L-1]的河流DBC浓度相比,阿拉斯加地区受野火影响的河流DBC浓度含量往往更高[(0.94±0.37) mg·L-1][19],且这部分黑碳主要来自历史野火事件释放[43]. ...

... (mg·L

-1)

DBC通量/(Gg·a-1) | PBC通量/(Gg·a-1) | BC通量/(Gg·a-1) | | 冰冻圈 | 科雷马河 | | | 62±20[41] | 24[5] | 86 |

| 勒拿河 | | | 550±68[41] | 36[5] | 586 |

| 麦肯齐河 | | | 129±20[41] | 298±60[1] | 427 |

| 鄂毕河 | | | 262±44[41] | 29±6[1] | 291 |

| 叶尼塞河 | | | 402±19[41] | 10[5] | 412 |

| 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... 依据评估结果,计算的典型冰冻圈区域河流黑碳的传输通量为2.29 Tg·a-1(2.04~2.75 Tg·a-1),约占全球河流黑碳传输通量的5.33%.其中,青藏高原地区河流对典型冰冻圈区域河流黑碳传输通量的贡献约占6.88%;北极地区河流对其的贡献量高达87.5%.本文结合DBC[41]和PBC[1]数据重新估算,得出北极地区河流黑碳通量约为2 Tg·a-1,其中勒拿河的贡献约占三分之一(29.3%),其次是麦肯齐河(21.3%)和叶尼塞河(20.6%).此外,评估发现北极地区河流DBC通量(1.5 Tg·a-1)较PBC通量(0.5 Tg·a-1)高一个数量级多,这种相对较高的DBC通量可能表明DBC能够在雪冰表面及土壤中迁移传输,促使向河流传输更多的黑碳[11,15].另外,黄河河口区PBC浓度是DBC浓度的好几倍,这种变化与悬浮颗粒密切相关,说明颗粒有机碳是运输黑碳的重要基质[30].与此同时,据典型冰冻圈区域河流黑碳以及非冰冻圈区域河流黑碳的空间分布(图2),表明冰冻圈区域河流黑碳整体空间分布极为不均,特别是北极地区河流黑碳的传输通量相对较高且空间波动大,而青藏高原地区相对较低且空间差异小. ...

... 北美落基山脉地区的黑碳主要来自化石燃料的燃烧和森林火灾,以远距离传输为主(贡献率近50%)[96-98].森林火灾产生的黑碳是高纬度地区黑碳重要的来源[96],这主要是因为森林火灾产生的排放物可以远距离运输[96].发源于落基山脉的弗雷泽河、Eel河和圣克拉拉河已经开展了PBC和BC的相关研究[1],然而弗雷泽河和Eel河仅报道了PBC传输通量,其值分别为(8±2) Gg·a-1和(24±5) Gg·a-1 [1],DBC的传输通量仍未被提及,而圣克拉拉河黑碳的研究还停滞在2001年,Masiello等[22]的研究结果揭示了该河黑碳浓度和传输通量分别为(34.8±6) mg·L-1和54 Gg·a-1,直到2018年,Coppola等[1]首次报道了该河PBC传输通量为(11±2) Gg·a-1.此外,有学者报道了位于科罗拉多落基山脉的Poudre河流域每年传输的黑碳量(0.186 Gg·a-1)[11]. ...

The transformation and mobility of charcoal in a fire-impacted watershed

2007

Direct molecular evidence for the degradation and mobility of black carbon in soils from ultrahigh-resolution mass spectral analysis of dissolved organic matter from a fire-impacted forest soil

2006

Photodissolution of charcoal and fire-impacted soil as a potential source of dissolved black carbon in aquatic environments

1

2017

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

Dissolved black carbon in the global cryosphere: concentrations and chemical signatures

3

2017

... 目前,冰冻圈仍在加速退缩[9-10],未来冰冻圈区域河流向下游或海洋输送的黑碳量将不容忽视.例如,北极地区河流每年能将202 Gg(1 Gg=109 g)的黑碳传输至海洋[5],丰富了海洋碳库的储量.然而,冰冻圈区域河流黑碳的研究仍处于探索阶段.由于冰冻圈区域河流黑碳存在监测不连续、分析测试差异性等问题,且黑碳在传输过程中存在的潜在交互关系(如生物或非生物作用[4,11-14]、光降解作用[15]等)尚未明确,因而限制了对冰冻圈区域河流黑碳的浓度、通量及迁移转换过程的系统认识.此外,模型模拟在冰冻圈区域河流黑碳研究方面的应用尚且不足,尤其缺乏物理和化学机制以准确衡量冰冻圈区域河流黑碳复杂的迁移转换过程. ...

... 依据评估结果,计算的典型冰冻圈区域河流黑碳的传输通量为2.29 Tg·a-1(2.04~2.75 Tg·a-1),约占全球河流黑碳传输通量的5.33%.其中,青藏高原地区河流对典型冰冻圈区域河流黑碳传输通量的贡献约占6.88%;北极地区河流对其的贡献量高达87.5%.本文结合DBC[41]和PBC[1]数据重新估算,得出北极地区河流黑碳通量约为2 Tg·a-1,其中勒拿河的贡献约占三分之一(29.3%),其次是麦肯齐河(21.3%)和叶尼塞河(20.6%).此外,评估发现北极地区河流DBC通量(1.5 Tg·a-1)较PBC通量(0.5 Tg·a-1)高一个数量级多,这种相对较高的DBC通量可能表明DBC能够在雪冰表面及土壤中迁移传输,促使向河流传输更多的黑碳[11,15].另外,黄河河口区PBC浓度是DBC浓度的好几倍,这种变化与悬浮颗粒密切相关,说明颗粒有机碳是运输黑碳的重要基质[30].与此同时,据典型冰冻圈区域河流黑碳以及非冰冻圈区域河流黑碳的空间分布(图2),表明冰冻圈区域河流黑碳整体空间分布极为不均,特别是北极地区河流黑碳的传输通量相对较高且空间波动大,而青藏高原地区相对较低且空间差异小. ...

... 欧洲中部阿尔卑斯山脉是世界上典型的山地冰川分布区,冰川面积约2 091 km2[92],全年处在盛行西风带.19世纪中叶以来,人类活动排放的大量黑碳导致了阿尔卑斯山脉冰川冻土的显著退缩[93-95].研究发现,在阿尔卑斯山的高山湖泊、沉积物及冰川中均存在黑碳,其大多来自化石燃料燃烧排放(如车辆尾气)[15,93].截至目前,波河、罗纳河等作为阿尔卑斯山脉地区重要的河流,其水体、沉积物中黑碳的浓度及传输通量尚未被提及,未来应加强这部分河流水体的黑碳浓度和河流径流量监测.值得一提的是,多瑙河DBC浓度和PBC通量已被报道[1,3],本文结合已发表的DBC浓度数据,并结合本文提取的河流信息,预估多瑙河每年向下游传输的DBC通量为0.1 Gg. ...

Radiocarbon analysis in an Alpine ice core: record of anthropogenic and biogenic contributions to carbonaceous aerosols in the past (1650—1940)

1

2006

... 与此同时,冰冻圈对全球变暖的响应深刻影响着冰冻圈区域河流黑碳的来源和迁移过程.冰川消融及冻土退化的径流搬运是除大气干湿沉降、径流侵蚀之外重要的冰冻圈区域河流黑碳来源.由于冰川中含有大量黑碳,雪冰的消融导致封存其中的黑碳进入冰川流域参与碳循环,进而影响河流径流中的黑碳浓度[16-18].例如,Ding等[19]的研究发现阿拉斯加中部地区冰川流域的河流溶解性黑碳(dissolved black carbon, DBC)浓度为0.006~0.04 mg·L-1.另外,储存在多年冻土中的部分黑碳可能会伴随着冻土消融而暴露,进一步通过地表径流及地下水输送到河流中[20-21].尽管如此,目前冰冻圈区域河流每年向下游输送的黑碳通量仍未可知,尤其是对冰川融水和冻土消融释放到河流系统的黑碳通量和过程等认识不足. ...

Anthropogenic aerosols as a source of ancient dissolved organic matter in glaciers

2

2012

... 河流黑碳的来源和迁移是碳循环重要的组成环节[1].目前,大多数研究将河流黑碳的源头归结为化石燃料(车辆尾气排放、工业排放和煤碳燃烧等)和生物质燃料(森林火灾、焚烧秸秆等农林废弃物等)的不完全燃烧[58-59].冰冻圈区域河流广泛分布在中高纬度区域,极少受到人为活动的直接干扰,然而,冰冻圈区域河流黑碳来源和传输具有其独特的过程,主要包含以下三部分:1)由生物质和化石燃料燃烧产生的黑碳气溶胶,经由大气传输后通过干湿沉降沉积在河流流域[60];2)沉降到陆地生态系统(土壤等)的黑碳被扬尘或径流冲刷运输到河流系统,诸如燃油、燃煤和汽车尾气颗粒物等的大气传输和沉积[61];3)气候变暖背景下,冰川消融和冻土退化释放到河流系统的黑碳[17-18,20,62]. ...

... 青藏高原地区的黑碳绝大部分来源于周边地区的跨境输入,如南亚、东亚、中亚等,仅有少量来自于局地源排放(约10%)[72-74].沉降在高原生态系统中的黑碳,通过改变辐射强迫来影响区域内气候系统和水文循环[75-77].被誉为“第三极”的青藏高原地区覆盖了全球中低纬度最大面积的冰川(83 350 km2)[78],冰川融水作为亚洲13个河流系统的主要来源[年总径流量为(656±23) Gt·a-1[79]],每年将丰富的黑碳传输到下游地区,是研究冰冻圈区域河流黑碳的绝佳之地.目前,青藏高原大部分冰川正在快速退缩[80],储存于冰川中的黑碳能在其消融期间运移[17,62,81].研究证实,青藏高原地区冰川物质平衡表现为负平衡[82].据估计,2000—2019年期间,冰川物质年平均损失(21.1±4.8) Gt[83],冰川总物质损失约400 Gt.本文依据Hugonnet等[83]的研究结果,并结合青藏高原雪冰中黑碳浓度(475 ng·g-1,范围在11~2 856 ng·g-1)[84-87],预估了青藏高原冰川融水每年输入到河流的黑碳量约为10 Gg(7.74~12.30 Gg).据此估计,冰川融水对青藏高原冰冻圈区域河流黑碳的传输贡献约占青藏高原冰冻圈区域河流黑碳总传输通量的6.3%.同时,青藏高原多年冻土十分发育(1.06×106 km2)[88],由气候变暖导致的冻土退化,预计向河流排放的地下水可能会大幅度增加[89],部分黑碳将被携带释放到河流系统,但是多年冻土中储存的黑碳量及其消融携带进入河流系统的黑碳通量目前仍没有定论. ...

Storage and release of organic carbon from glaciers and ice sheets

2

2015

... 与此同时,冰冻圈对全球变暖的响应深刻影响着冰冻圈区域河流黑碳的来源和迁移过程.冰川消融及冻土退化的径流搬运是除大气干湿沉降、径流侵蚀之外重要的冰冻圈区域河流黑碳来源.由于冰川中含有大量黑碳,雪冰的消融导致封存其中的黑碳进入冰川流域参与碳循环,进而影响河流径流中的黑碳浓度[16-18].例如,Ding等[19]的研究发现阿拉斯加中部地区冰川流域的河流溶解性黑碳(dissolved black carbon, DBC)浓度为0.006~0.04 mg·L-1.另外,储存在多年冻土中的部分黑碳可能会伴随着冻土消融而暴露,进一步通过地表径流及地下水输送到河流中[20-21].尽管如此,目前冰冻圈区域河流每年向下游输送的黑碳通量仍未可知,尤其是对冰川融水和冻土消融释放到河流系统的黑碳通量和过程等认识不足. ...

... 河流黑碳的来源和迁移是碳循环重要的组成环节[1].目前,大多数研究将河流黑碳的源头归结为化石燃料(车辆尾气排放、工业排放和煤碳燃烧等)和生物质燃料(森林火灾、焚烧秸秆等农林废弃物等)的不完全燃烧[58-59].冰冻圈区域河流广泛分布在中高纬度区域,极少受到人为活动的直接干扰,然而,冰冻圈区域河流黑碳来源和传输具有其独特的过程,主要包含以下三部分:1)由生物质和化石燃料燃烧产生的黑碳气溶胶,经由大气传输后通过干湿沉降沉积在河流流域[60];2)沉降到陆地生态系统(土壤等)的黑碳被扬尘或径流冲刷运输到河流系统,诸如燃油、燃煤和汽车尾气颗粒物等的大气传输和沉积[61];3)气候变暖背景下,冰川消融和冻土退化释放到河流系统的黑碳[17-18,20,62]. ...

Dissolved black carbon in boreal forest and glacial rivers of central Alaska: assessment of biomass burning versus anthropogenic sources

4

2015

... 与此同时,冰冻圈对全球变暖的响应深刻影响着冰冻圈区域河流黑碳的来源和迁移过程.冰川消融及冻土退化的径流搬运是除大气干湿沉降、径流侵蚀之外重要的冰冻圈区域河流黑碳来源.由于冰川中含有大量黑碳,雪冰的消融导致封存其中的黑碳进入冰川流域参与碳循环,进而影响河流径流中的黑碳浓度[16-18].例如,Ding等[19]的研究发现阿拉斯加中部地区冰川流域的河流溶解性黑碳(dissolved black carbon, DBC)浓度为0.006~0.04 mg·L-1.另外,储存在多年冻土中的部分黑碳可能会伴随着冻土消融而暴露,进一步通过地表径流及地下水输送到河流中[20-21].尽管如此,目前冰冻圈区域河流每年向下游输送的黑碳通量仍未可知,尤其是对冰川融水和冻土消融释放到河流系统的黑碳通量和过程等认识不足. ...

... 河流黑碳主要包括DBC和PBC两种形式[26].目前,尚未建立统一的标准方法用于分离和量化河流中DBC和PBC浓度[27],不同研究对于DBC和PBC浓度的测定方法不尽相同[28-29].现行的河流黑碳浓度测量方法主要包括:热氧化法(thermal oxidation, TO)[11,30-31]、化学氧化法(chemo-thermal oxidation, CTO)[32-34]、苯多羧酸分子标志物法(benzene polycarboxylic acid, BPCA)[35-36]和热光反射法(thermal/optical reflectance, TOR)[37-39]等.其中,化学氧化法、苯多羧酸分子标志物法和热光反射法是河流黑碳浓度测量最为常用的方法.不同方法测量的黑碳浓度具有显著差异性,这种差异性主要是在样本测试过程中对黑碳和有机碳的识别误判所导致[40].通常,化学氧化法测量的黑碳浓度值较其他方法的测量值偏低[28];苯多羧酸分子标志物法测量的黑碳浓度常常低于热光反射法检测的黑碳浓度[29].因此,采用不同的黑碳测量方法估算的河流黑碳通量往往存在明显的差异,但在方法选择上冰冻圈区域河流和非冰冻圈区域河流没有显著差异.例如,北极地区沉积物中测量的PBC浓度远高于水体中DBC浓度,但是河流DBC通量约是PBC通量一个多数量级[5,41].Coppola等[1]在圣克拉拉河用苯多羧酸分子标志物法测量的PBC浓度高于Masiello等[22]使用重铬酸盐/硫酸氧化法测量的结果.此外,Ding等[19]用苯多羧酸分子标志物法测量阿拉斯加地区受冰川补给和影响的河流DBC浓度含量低于同区域内其他不受冰川融水影响的河流. ...

... 对冰冻圈区域河流而言,黑碳浓度在春季融雪期间呈现明显的增加趋势[22],这种变化在北半球的绝大部分河流中均有体现.例如,在北美Poudre河的观测中发现,DBC和PBC浓度在3月呈现明显的增加趋势,并在5月达到峰值,其峰值分别为0.32 mg·L-1和2.12 mg·L-1[11].随着气候变暖,冰川、冻土和积雪消融对冰冻圈区域河流黑碳的迁移传输过程具有一定影响.冰川消融对黑碳迁移的响应主要体现在:1)当雪冰开始融化时,黑碳并未被融水淋溶而发生迁移,而是富集在雪冰表面或者雪层之中[51-53];2)当雪冰消融达一定时间后,冰川融水在表面汇集,一旦流速较大,可能会冲刷携带部分雪冰表面的黑碳,并以溶解态或颗粒态流入末端河流中,伴随着河流的运动进而传输;3)通过使雪冰表面变暗、降低表面反照率,从而增加太阳辐射的吸收,并加速雪粒的增长和雪融化过程[54].此外,在依赖冰川融水和地下水补给的河流区域,储存在冰川和冻土中的部分黑碳可能会伴随着冰川和冻土消融而暴露,尤其在冰川补给和富含多年冻土的河源区,冰川和冻土消融可以释放部分黑碳,并借由流水动力向河流等水生生态系统传输.而积雪消融对黑碳的迁移响应在于:沉降在积雪表面的黑碳通过降低积雪在可见光波段的反照率,从而吸收更多的太阳辐射,并由于雪表面变暗而产生正辐射强迫,使雪温升高,进而导致积雪快速消融[55],积雪中的黑碳将伴随其融化过程进入河流系统中,影响着河流黑碳的浓度、通量等.除了冰川、冻土和积雪消融的影响,野火产生的黑碳也是区域河流黑碳重要的来源.在阿拉斯加地区的一项研究指出,与冰川补给[DBC浓度为(0.01±0.004) mg·L-1]和受冰川影响[DBC浓度为(0.033±0.007) mg·L-1]的河流DBC浓度相比,阿拉斯加地区受野火影响的河流DBC浓度含量往往更高[(0.94±0.37) mg·L-1][19],且这部分黑碳主要来自历史野火事件释放[43]. ...

... 在北极地区,大气干湿沉降的黑碳是河流黑碳的重要组成部分.Ding等[19]对阿拉斯加地区冰川流域河流黑碳的相关研究表明,人类排放的烟尘颗粒的大气沉降是冰川河流或受冰川影响的河流中DBC最重要的来源.而多年冻土退化释放的黑碳也是北极地区河流不可忽略的“源”.由于北极地区多年冻土十分发育,大部分北极河流流经多年冻土区,例如勒拿河、因迪吉尔卡河、科雷马河、叶尼塞河上中游以及鄂毕河下游部分区域等[24].然而,冻土融化对河流黑碳的直接交互效应尚不清楚,未来,冻土融化对北极地区河流黑碳的影响评述仍是继续探究的重要内容.此外,北极地区冰川消融对河流黑碳的影响研究还十分稀缺,本文依据Hugonnet等[83]的研究结果,并结合阿拉斯加地区黑碳浓度(约9 ng·g-1)[51],预估了阿拉斯加地区冰川物质年平均消融[(66.7±14.7) Gt·a-1[83]]每年输入到河流的黑碳量约为0.6 Gg(0.47~0.73 Gg). ...

Release of black carbon from thawing permafrost estimated by sequestration fluxes in the East Siberian Arctic shelf recipient

2

2017

... 与此同时,冰冻圈对全球变暖的响应深刻影响着冰冻圈区域河流黑碳的来源和迁移过程.冰川消融及冻土退化的径流搬运是除大气干湿沉降、径流侵蚀之外重要的冰冻圈区域河流黑碳来源.由于冰川中含有大量黑碳,雪冰的消融导致封存其中的黑碳进入冰川流域参与碳循环,进而影响河流径流中的黑碳浓度[16-18].例如,Ding等[19]的研究发现阿拉斯加中部地区冰川流域的河流溶解性黑碳(dissolved black carbon, DBC)浓度为0.006~0.04 mg·L-1.另外,储存在多年冻土中的部分黑碳可能会伴随着冻土消融而暴露,进一步通过地表径流及地下水输送到河流中[20-21].尽管如此,目前冰冻圈区域河流每年向下游输送的黑碳通量仍未可知,尤其是对冰川融水和冻土消融释放到河流系统的黑碳通量和过程等认识不足. ...

... 河流黑碳的来源和迁移是碳循环重要的组成环节[1].目前,大多数研究将河流黑碳的源头归结为化石燃料(车辆尾气排放、工业排放和煤碳燃烧等)和生物质燃料(森林火灾、焚烧秸秆等农林废弃物等)的不完全燃烧[58-59].冰冻圈区域河流广泛分布在中高纬度区域,极少受到人为活动的直接干扰,然而,冰冻圈区域河流黑碳来源和传输具有其独特的过程,主要包含以下三部分:1)由生物质和化石燃料燃烧产生的黑碳气溶胶,经由大气传输后通过干湿沉降沉积在河流流域[60];2)沉降到陆地生态系统(土壤等)的黑碳被扬尘或径流冲刷运输到河流系统,诸如燃油、燃煤和汽车尾气颗粒物等的大气传输和沉积[61];3)气候变暖背景下,冰川消融和冻土退化释放到河流系统的黑碳[17-18,20,62]. ...

Cycling of carbon, nitrogen and pollutants under permafrost degradation: a review

1

2021

... 与此同时,冰冻圈对全球变暖的响应深刻影响着冰冻圈区域河流黑碳的来源和迁移过程.冰川消融及冻土退化的径流搬运是除大气干湿沉降、径流侵蚀之外重要的冰冻圈区域河流黑碳来源.由于冰川中含有大量黑碳,雪冰的消融导致封存其中的黑碳进入冰川流域参与碳循环,进而影响河流径流中的黑碳浓度[16-18].例如,Ding等[19]的研究发现阿拉斯加中部地区冰川流域的河流溶解性黑碳(dissolved black carbon, DBC)浓度为0.006~0.04 mg·L-1.另外,储存在多年冻土中的部分黑碳可能会伴随着冻土消融而暴露,进一步通过地表径流及地下水输送到河流中[20-21].尽管如此,目前冰冻圈区域河流每年向下游输送的黑碳通量仍未可知,尤其是对冰川融水和冻土消融释放到河流系统的黑碳通量和过程等认识不足. ...

多年冻土退化下碳、氮和污染物循环研究进展

1

2021

... 与此同时,冰冻圈对全球变暖的响应深刻影响着冰冻圈区域河流黑碳的来源和迁移过程.冰川消融及冻土退化的径流搬运是除大气干湿沉降、径流侵蚀之外重要的冰冻圈区域河流黑碳来源.由于冰川中含有大量黑碳,雪冰的消融导致封存其中的黑碳进入冰川流域参与碳循环,进而影响河流径流中的黑碳浓度[16-18].例如,Ding等[19]的研究发现阿拉斯加中部地区冰川流域的河流溶解性黑碳(dissolved black carbon, DBC)浓度为0.006~0.04 mg·L-1.另外,储存在多年冻土中的部分黑碳可能会伴随着冻土消融而暴露,进一步通过地表径流及地下水输送到河流中[20-21].尽管如此,目前冰冻圈区域河流每年向下游输送的黑碳通量仍未可知,尤其是对冰川融水和冻土消融释放到河流系统的黑碳通量和过程等认识不足. ...

Carbon isotope geochemistry of the santa clara river

5

2001

... 本文进一步根据“particulate black carbon(颗粒态黑碳,PBC)”“dissolved black carbon(溶解性黑碳,DBC)”“river”“stream”等关键词甄选后,共有43篇与河流黑碳密切相关的文章,涵盖全球78条河流,其中冰冻圈区域河流19条,包含全球近240个河流黑碳采样点和数据.从研究范围方面,全球开展河流黑碳研究区域范围较广,从北极至南纬45°不等,主要集中在热带及亚热带区域,而冰冻圈区域河流黑碳的研究主要集中在北极和青藏高原地区,其中,最早有关冰冻圈区域河流黑碳的研究出现在2001年,是由Masiello等[22]首次对圣克拉拉河进行较为系统的监测研究.河流黑碳的测试方法主要采用苯多羧酸分子标志物法和化学氧化法,研究内容多涉及河流DBC浓度及传输通量.在国内外河流黑碳的研究中,大多集中在河流下游或河口处,有关河源区的研究微乎其微.在这些研究中,主要关注河流水体和沉积物中黑碳浓度、通量及放射性碳同位素值,为河流黑碳的来源及传输过程提供了科学数据.现阶段,冰冻圈区域河流黑碳的研究主要关注黑碳从源头向海洋传输的过程及其通量. ...

... 河流黑碳主要包括DBC和PBC两种形式[26].目前,尚未建立统一的标准方法用于分离和量化河流中DBC和PBC浓度[27],不同研究对于DBC和PBC浓度的测定方法不尽相同[28-29].现行的河流黑碳浓度测量方法主要包括:热氧化法(thermal oxidation, TO)[11,30-31]、化学氧化法(chemo-thermal oxidation, CTO)[32-34]、苯多羧酸分子标志物法(benzene polycarboxylic acid, BPCA)[35-36]和热光反射法(thermal/optical reflectance, TOR)[37-39]等.其中,化学氧化法、苯多羧酸分子标志物法和热光反射法是河流黑碳浓度测量最为常用的方法.不同方法测量的黑碳浓度具有显著差异性,这种差异性主要是在样本测试过程中对黑碳和有机碳的识别误判所导致[40].通常,化学氧化法测量的黑碳浓度值较其他方法的测量值偏低[28];苯多羧酸分子标志物法测量的黑碳浓度常常低于热光反射法检测的黑碳浓度[29].因此,采用不同的黑碳测量方法估算的河流黑碳通量往往存在明显的差异,但在方法选择上冰冻圈区域河流和非冰冻圈区域河流没有显著差异.例如,北极地区沉积物中测量的PBC浓度远高于水体中DBC浓度,但是河流DBC通量约是PBC通量一个多数量级[5,41].Coppola等[1]在圣克拉拉河用苯多羧酸分子标志物法测量的PBC浓度高于Masiello等[22]使用重铬酸盐/硫酸氧化法测量的结果.此外,Ding等[19]用苯多羧酸分子标志物法测量阿拉斯加地区受冰川补给和影响的河流DBC浓度含量低于同区域内其他不受冰川融水影响的河流. ...

... 对冰冻圈区域河流而言,黑碳浓度在春季融雪期间呈现明显的增加趋势[22],这种变化在北半球的绝大部分河流中均有体现.例如,在北美Poudre河的观测中发现,DBC和PBC浓度在3月呈现明显的增加趋势,并在5月达到峰值,其峰值分别为0.32 mg·L-1和2.12 mg·L-1[11].随着气候变暖,冰川、冻土和积雪消融对冰冻圈区域河流黑碳的迁移传输过程具有一定影响.冰川消融对黑碳迁移的响应主要体现在:1)当雪冰开始融化时,黑碳并未被融水淋溶而发生迁移,而是富集在雪冰表面或者雪层之中[51-53];2)当雪冰消融达一定时间后,冰川融水在表面汇集,一旦流速较大,可能会冲刷携带部分雪冰表面的黑碳,并以溶解态或颗粒态流入末端河流中,伴随着河流的运动进而传输;3)通过使雪冰表面变暗、降低表面反照率,从而增加太阳辐射的吸收,并加速雪粒的增长和雪融化过程[54].此外,在依赖冰川融水和地下水补给的河流区域,储存在冰川和冻土中的部分黑碳可能会伴随着冰川和冻土消融而暴露,尤其在冰川补给和富含多年冻土的河源区,冰川和冻土消融可以释放部分黑碳,并借由流水动力向河流等水生生态系统传输.而积雪消融对黑碳的迁移响应在于:沉降在积雪表面的黑碳通过降低积雪在可见光波段的反照率,从而吸收更多的太阳辐射,并由于雪表面变暗而产生正辐射强迫,使雪温升高,进而导致积雪快速消融[55],积雪中的黑碳将伴随其融化过程进入河流系统中,影响着河流黑碳的浓度、通量等.除了冰川、冻土和积雪消融的影响,野火产生的黑碳也是区域河流黑碳重要的来源.在阿拉斯加地区的一项研究指出,与冰川补给[DBC浓度为(0.01±0.004) mg·L-1]和受冰川影响[DBC浓度为(0.033±0.007) mg·L-1]的河流DBC浓度相比,阿拉斯加地区受野火影响的河流DBC浓度含量往往更高[(0.94±0.37) mg·L-1][19],且这部分黑碳主要来自历史野火事件释放[43]. ...

... (mg·L

-1)

DBC通量/(Gg·a-1) | PBC通量/(Gg·a-1) | BC通量/(Gg·a-1) | | 冰冻圈 | 科雷马河 | | | 62±20[41] | 24[5] | 86 |

| 勒拿河 | | | 550±68[41] | 36[5] | 586 |

| 麦肯齐河 | | | 129±20[41] | 298±60[1] | 427 |

| 鄂毕河 | | | 262±44[41] | 29±6[1] | 291 |

| 叶尼塞河 | | | 402±19[41] | 10[5] | 412 |

| 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... 北美落基山脉地区的黑碳主要来自化石燃料的燃烧和森林火灾,以远距离传输为主(贡献率近50%)[96-98].森林火灾产生的黑碳是高纬度地区黑碳重要的来源[96],这主要是因为森林火灾产生的排放物可以远距离运输[96].发源于落基山脉的弗雷泽河、Eel河和圣克拉拉河已经开展了PBC和BC的相关研究[1],然而弗雷泽河和Eel河仅报道了PBC传输通量,其值分别为(8±2) Gg·a-1和(24±5) Gg·a-1 [1],DBC的传输通量仍未被提及,而圣克拉拉河黑碳的研究还停滞在2001年,Masiello等[22]的研究结果揭示了该河黑碳浓度和传输通量分别为(34.8±6) mg·L-1和54 Gg·a-1,直到2018年,Coppola等[1]首次报道了该河PBC传输通量为(11±2) Gg·a-1.此外,有学者报道了位于科罗拉多落基山脉的Poudre河流域每年传输的黑碳量(0.186 Gg·a-1)[11]. ...

The hydrological impact of cryosphere water cycle on global-scale water cycle

1

2015

... 本文以全球冰川及多年冻土分布范围(数据获取网址:https://geo.uzh.ch/microsite/cryodata/pf_global/)为界线将全球河流划分为冰冻圈区域河流与非冰冻圈区域河流两大类,并依据全球冰川及多年冻土分布范围和HydroSHEDs数据集(数据获取网址:https://www.hydrosheds.org)提取了部分冰冻圈区域和非冰冻圈区域河流的基本特征信息(表1).本研究重点关注的冰冻圈区域河流包括,发源于青藏高原的长江、黄河、雅鲁藏布江、湄公河,以及泛北极地区的勒拿河、麦肯齐河、鄂毕河、叶尼塞河、育空河、科雷马河及因迪吉尔卡河[23],其中勒拿河、因迪吉尔卡河和科雷马河位于多年冻土区,叶尼塞河上中游流经多年冻土区,鄂毕河与之相反,仅一小部分流经多年冻土区[24].北极河流在11月至次年4月处于冻结状态,以地下水补给为主[25]. ...

冰冻圈水循环在全球尺度的水文效应

1

2015

... 本文以全球冰川及多年冻土分布范围(数据获取网址:https://geo.uzh.ch/microsite/cryodata/pf_global/)为界线将全球河流划分为冰冻圈区域河流与非冰冻圈区域河流两大类,并依据全球冰川及多年冻土分布范围和HydroSHEDs数据集(数据获取网址:https://www.hydrosheds.org)提取了部分冰冻圈区域和非冰冻圈区域河流的基本特征信息(表1).本研究重点关注的冰冻圈区域河流包括,发源于青藏高原的长江、黄河、雅鲁藏布江、湄公河,以及泛北极地区的勒拿河、麦肯齐河、鄂毕河、叶尼塞河、育空河、科雷马河及因迪吉尔卡河[23],其中勒拿河、因迪吉尔卡河和科雷马河位于多年冻土区,叶尼塞河上中游流经多年冻土区,鄂毕河与之相反,仅一小部分流经多年冻土区[24].北极河流在11月至次年4月处于冻结状态,以地下水补给为主[25]. ...

Characterization of Siberian Arctic coastal sediments: implications for terrestrial organic carbon export

4

2004

... 本文以全球冰川及多年冻土分布范围(数据获取网址:https://geo.uzh.ch/microsite/cryodata/pf_global/)为界线将全球河流划分为冰冻圈区域河流与非冰冻圈区域河流两大类,并依据全球冰川及多年冻土分布范围和HydroSHEDs数据集(数据获取网址:https://www.hydrosheds.org)提取了部分冰冻圈区域和非冰冻圈区域河流的基本特征信息(表1).本研究重点关注的冰冻圈区域河流包括,发源于青藏高原的长江、黄河、雅鲁藏布江、湄公河,以及泛北极地区的勒拿河、麦肯齐河、鄂毕河、叶尼塞河、育空河、科雷马河及因迪吉尔卡河[23],其中勒拿河、因迪吉尔卡河和科雷马河位于多年冻土区,叶尼塞河上中游流经多年冻土区,鄂毕河与之相反,仅一小部分流经多年冻土区[24].北极河流在11月至次年4月处于冻结状态,以地下水补给为主[25]. ...

... 黑碳存在于地球各个圈层,并伴随各圈层的分布和变化而迁移流动,其在各圈层的传输和迁移过程复杂且相互贯通.通常而言,侵蚀和河流运输是区域尺度上重要的碳迁移途径,对整个生态系统的碳循环具有重大影响[44].整体而言,全球河流黑碳浓度变化差异较大,其中DBC浓度范围为0.002~2.77 mg·L-1[26],PBC浓度范围为0.005~5.72 mg·L-1[11,45],绝大部分河流黑碳浓度随季节发生较大波动,即使是在同一区域内,河流黑碳浓度的变化趋势也并不一致,例如泛北极地区,在麦肯齐河、勒拿河和科雷马河流域测量的DBC浓度较小,均小于0.50 mg·L-1,育空河、叶尼塞河和鄂毕河DBC浓度在0.7 mg·L-1左右;而PBC浓度在科雷马河、因迪吉尔卡河和育空河均大于1.2 mg·g-1,鄂毕河和勒拿河PBC浓度均小于0.5 mg·g-1[5,24,41,46].对于河流DBC浓度而言,通常雨季高于旱季,并随河流流量的增加而增大;而PBC浓度通常在北半球春季融雪或夏季降雨事件中呈现明显的增加趋势[11,43].另外,受火灾影响的流域,PBC浓度往往较高,而在火灾发生的几十年后,DBC却还能在流域中被检测到[46].研究发现,DBC和PBC的这种变化规律可能是:黑碳在向河网释放之前会先储存在土壤等中间介质中[42],沉降到表层的黑碳在被风或水转移到其他碳库之前可能会发生老化、生物、化学或物理反应,进而在更深的土层中富集[2,47-50];而在雨季,经土壤生物或非生物作用降解的黑碳(特指DBC)又会伴随径流侵蚀从土壤中迁移出来[4,11,42]. ...

... 北极地区河流约占全球河流径流量的10%,能将丰富的陆地碳传输到北冰洋[24,90-91].在北极地区河流表层沉积物的一项研究中发现,北极地区河流沉积物中的黑碳主要来自化石燃料的燃烧,其中化石燃料来源的黑碳占71%,而生物质燃料来源的黑碳占29%[5],但这并不适用于北极地区所有河流,例如,化石燃料燃烧的贡献在勒拿河流域最为显著(95%),而叶尼塞河与之相反,其主要来自生物质燃烧的贡献(88%),这或许与叶尼塞河流域大规模的森林火灾密切相关[5]. ...

... 在北极地区,大气干湿沉降的黑碳是河流黑碳的重要组成部分.Ding等[19]对阿拉斯加地区冰川流域河流黑碳的相关研究表明,人类排放的烟尘颗粒的大气沉降是冰川河流或受冰川影响的河流中DBC最重要的来源.而多年冻土退化释放的黑碳也是北极地区河流不可忽略的“源”.由于北极地区多年冻土十分发育,大部分北极河流流经多年冻土区,例如勒拿河、因迪吉尔卡河、科雷马河、叶尼塞河上中游以及鄂毕河下游部分区域等[24].然而,冻土融化对河流黑碳的直接交互效应尚不清楚,未来,冻土融化对北极地区河流黑碳的影响评述仍是继续探究的重要内容.此外,北极地区冰川消融对河流黑碳的影响研究还十分稀缺,本文依据Hugonnet等[83]的研究结果,并结合阿拉斯加地区黑碳浓度(约9 ng·g-1)[51],预估了阿拉斯加地区冰川物质年平均消融[(66.7±14.7) Gt·a-1[83]]每年输入到河流的黑碳量约为0.6 Gg(0.47~0.73 Gg). ...

Seasonal and annual fluxes of nutrients and organic matter from large rivers to the Arctic Ocean and surrounding seas

1

2012

... 本文以全球冰川及多年冻土分布范围(数据获取网址:https://geo.uzh.ch/microsite/cryodata/pf_global/)为界线将全球河流划分为冰冻圈区域河流与非冰冻圈区域河流两大类,并依据全球冰川及多年冻土分布范围和HydroSHEDs数据集(数据获取网址:https://www.hydrosheds.org)提取了部分冰冻圈区域和非冰冻圈区域河流的基本特征信息(表1).本研究重点关注的冰冻圈区域河流包括,发源于青藏高原的长江、黄河、雅鲁藏布江、湄公河,以及泛北极地区的勒拿河、麦肯齐河、鄂毕河、叶尼塞河、育空河、科雷马河及因迪吉尔卡河[23],其中勒拿河、因迪吉尔卡河和科雷马河位于多年冻土区,叶尼塞河上中游流经多年冻土区,鄂毕河与之相反,仅一小部分流经多年冻土区[24].北极河流在11月至次年4月处于冻结状态,以地下水补给为主[25]. ...

Global charcoal mobilization from soils via dissolution and riverine transport to the oceans

4

2013

... 河流黑碳主要包括DBC和PBC两种形式[26].目前,尚未建立统一的标准方法用于分离和量化河流中DBC和PBC浓度[27],不同研究对于DBC和PBC浓度的测定方法不尽相同[28-29].现行的河流黑碳浓度测量方法主要包括:热氧化法(thermal oxidation, TO)[11,30-31]、化学氧化法(chemo-thermal oxidation, CTO)[32-34]、苯多羧酸分子标志物法(benzene polycarboxylic acid, BPCA)[35-36]和热光反射法(thermal/optical reflectance, TOR)[37-39]等.其中,化学氧化法、苯多羧酸分子标志物法和热光反射法是河流黑碳浓度测量最为常用的方法.不同方法测量的黑碳浓度具有显著差异性,这种差异性主要是在样本测试过程中对黑碳和有机碳的识别误判所导致[40].通常,化学氧化法测量的黑碳浓度值较其他方法的测量值偏低[28];苯多羧酸分子标志物法测量的黑碳浓度常常低于热光反射法检测的黑碳浓度[29].因此,采用不同的黑碳测量方法估算的河流黑碳通量往往存在明显的差异,但在方法选择上冰冻圈区域河流和非冰冻圈区域河流没有显著差异.例如,北极地区沉积物中测量的PBC浓度远高于水体中DBC浓度,但是河流DBC通量约是PBC通量一个多数量级[5,41].Coppola等[1]在圣克拉拉河用苯多羧酸分子标志物法测量的PBC浓度高于Masiello等[22]使用重铬酸盐/硫酸氧化法测量的结果.此外,Ding等[19]用苯多羧酸分子标志物法测量阿拉斯加地区受冰川补给和影响的河流DBC浓度含量低于同区域内其他不受冰川融水影响的河流. ...

... 黑碳存在于地球各个圈层,并伴随各圈层的分布和变化而迁移流动,其在各圈层的传输和迁移过程复杂且相互贯通.通常而言,侵蚀和河流运输是区域尺度上重要的碳迁移途径,对整个生态系统的碳循环具有重大影响[44].整体而言,全球河流黑碳浓度变化差异较大,其中DBC浓度范围为0.002~2.77 mg·L-1[26],PBC浓度范围为0.005~5.72 mg·L-1[11,45],绝大部分河流黑碳浓度随季节发生较大波动,即使是在同一区域内,河流黑碳浓度的变化趋势也并不一致,例如泛北极地区,在麦肯齐河、勒拿河和科雷马河流域测量的DBC浓度较小,均小于0.50 mg·L-1,育空河、叶尼塞河和鄂毕河DBC浓度在0.7 mg·L-1左右;而PBC浓度在科雷马河、因迪吉尔卡河和育空河均大于1.2 mg·g-1,鄂毕河和勒拿河PBC浓度均小于0.5 mg·g-1[5,24,41,46].对于河流DBC浓度而言,通常雨季高于旱季,并随河流流量的增加而增大;而PBC浓度通常在北半球春季融雪或夏季降雨事件中呈现明显的增加趋势[11,43].另外,受火灾影响的流域,PBC浓度往往较高,而在火灾发生的几十年后,DBC却还能在流域中被检测到[46].研究发现,DBC和PBC的这种变化规律可能是:黑碳在向河网释放之前会先储存在土壤等中间介质中[42],沉降到表层的黑碳在被风或水转移到其他碳库之前可能会发生老化、生物、化学或物理反应,进而在更深的土层中富集[2,47-50];而在雨季,经土壤生物或非生物作用降解的黑碳(特指DBC)又会伴随径流侵蚀从土壤中迁移出来[4,11,42]. ...

... 对全球河流黑碳传输通量而言,Druffel[56]首次粗略评估其通量约为20 Tg·a-1(1 Tg=1012 g);之后,Elmquist等[5]将泛北极地区七条河流的数据与其他河流黑碳通量现有的估计值相结合,重新计算得出了全球河流黑碳每年流入海洋的通量约为26 Tg·a-1.2013年,Jaffé等[26]估计了全球河流DBC传输通量[(26.5±1.7) Tg·a-1].在全球尺度上,河流DBC传输通量存在较为明显的纬度变化趋势,即热带(亚热带)(69%±26%)>北半球高纬度(21%±6%)>温带(10%±4%)[3].2014年,Mitra等[57]首次估计了河流PBC年传输通量(8 Tg·a-1),进一步填补了全球黑碳通量的缺口,为河流黑碳的研究提供了关键信息.2018年,Coppola等[1]首次利用PBC浓度(特指BPCA测量浓度)与各河流系统POC通量的乘积系统量化了全球18条河流每年向海洋输送的PBC通量值(17~37 Tg·a-1);2020年,Jones等[3]基于DBC和DOC浓度扩展数据集及其比值对全球河流DBC通量值重新估算,由于其重新计算的DOC值[DOC通量为(205±21) Tg·a-1,DBC/DOC=8.8%±2.1%]较Jaffé等[26](DOC通量为250 Tg·a-1,DBC/DOC=10.6%±0.7%)偏低,故DBC通量值被缩减为(18±4) Tg·a-1,另外,Jones等[3]根据Coppola等[1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

... [26](DOC通量为250 Tg·a-1,DBC/DOC=10.6%±0.7%)偏低,故DBC通量值被缩减为(18±4) Tg·a-1,另外,Jones等[3]根据Coppola等[1]的结果系统地提出了全球河流黑碳总入海通量约为(43±15) Tg·a-1,约占OC通量的12%±5%,更新了以往对河流黑碳传输通量的认识,尤其是河流在将黑碳从快速循环的大气-生物圈碳库转移到循环更慢的海洋碳库方面扮演着重要角色,Jones等[3]的研究为河流-海洋碳循环的收支平衡提供更为精确的数据,是河流黑碳传输研究重要的里程碑. ...

Two black carbon pools transported by the Changjiang and Huanghe Rivers in China

5

2016

... 河流黑碳主要包括DBC和PBC两种形式[26].目前,尚未建立统一的标准方法用于分离和量化河流中DBC和PBC浓度[27],不同研究对于DBC和PBC浓度的测定方法不尽相同[28-29].现行的河流黑碳浓度测量方法主要包括:热氧化法(thermal oxidation, TO)[11,30-31]、化学氧化法(chemo-thermal oxidation, CTO)[32-34]、苯多羧酸分子标志物法(benzene polycarboxylic acid, BPCA)[35-36]和热光反射法(thermal/optical reflectance, TOR)[37-39]等.其中,化学氧化法、苯多羧酸分子标志物法和热光反射法是河流黑碳浓度测量最为常用的方法.不同方法测量的黑碳浓度具有显著差异性,这种差异性主要是在样本测试过程中对黑碳和有机碳的识别误判所导致[40].通常,化学氧化法测量的黑碳浓度值较其他方法的测量值偏低[28];苯多羧酸分子标志物法测量的黑碳浓度常常低于热光反射法检测的黑碳浓度[29].因此,采用不同的黑碳测量方法估算的河流黑碳通量往往存在明显的差异,但在方法选择上冰冻圈区域河流和非冰冻圈区域河流没有显著差异.例如,北极地区沉积物中测量的PBC浓度远高于水体中DBC浓度,但是河流DBC通量约是PBC通量一个多数量级[5,41].Coppola等[1]在圣克拉拉河用苯多羧酸分子标志物法测量的PBC浓度高于Masiello等[22]使用重铬酸盐/硫酸氧化法测量的结果.此外,Ding等[19]用苯多羧酸分子标志物法测量阿拉斯加地区受冰川补给和影响的河流DBC浓度含量低于同区域内其他不受冰川融水影响的河流. ...

... 本文依据已发表的数据分析冰冻圈区域河流黑碳传输通量的过程,优先考虑黑碳通量值,其次选用PBC和DBC通量值.评估采用的河流PBC通量数据主要来自于Coppola等[1]和Elmquist等[5];DBC浓度数据主要来自于Stubbins等[41]、Wang等[27]和Coppola等[42].计算方法依据Marques等[43]的报道,DBC传输通量为河流径流量与DBC平均浓度的乘积,即: ...

... (mg·L

-1)

DBC通量/(Gg·a-1) | PBC通量/(Gg·a-1) | BC通量/(Gg·a-1) | | 冰冻圈 | 科雷马河 | | | 62±20[41] | 24[5] | 86 |

| 勒拿河 | | | 550±68[41] | 36[5] | 586 |

| 麦肯齐河 | | | 129±20[41] | 298±60[1] | 427 |

| 鄂毕河 | | | 262±44[41] | 29±6[1] | 291 |

| 叶尼塞河 | | | 402±19[41] | 10[5] | 412 |

| 育空河 | | | 102±28[41] | 85±17[1] | 187 |

| 因迪吉尔卡河 | | | — | 13[5] | 13[5] |

| 圣克拉拉河 | | | — | 11±2[1] | 54[22] |

| 多瑙河* | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 17±3[1] | 17.1 |

| 长江上游* | 25.66 | 0.05[30] | 1.3 | — | 1.3 |

| 黄河上游* | 16.98 | 0.13 | 2.2 | 26.8 | 29.0 |

| 雅鲁藏布江* | 32.35 | 0.02 | 0.6 | 125±25[1] | 125.6 |

| 湄公河* | 17.58 | 0.09 | 1.6 | — | 1.6 |

| 亚马孙河上游* | 6.22 | 0.67 | 4.2 | — | 4.2 |

| Eel河 | | | — | 24±5[1] | 24±5[1] |

| 弗雷泽河 | | | — | 8±2[1] | 8±2[1] |

| 科尔维尔河 | | | — | 22±4[1] | 22±4[1] |

| 内格罗河* | 0.48 | 0.59 | 0.3 | — | 0.3 |

| 苏西特纳河* | 16.70 | 0.01 | 0.2 | — | 0.2 |

| 非冰冻圈 | 长江河口 | | | 47.4[27] | 192[27] | 485±147[63] |

| 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... [

27]

485±147[63] | | 黄河河口 | | | 3.5[64] | 42±8[1] | 45.5 |

| 亚马孙河河口 | | | 1 900~2 700[42] | 1 088±218[1] | 3 388 |

| 密西西比河 | | | — | — | 480±220[65] |

| 博多河 | | | — | 597±119[1] | 597±119[1] |

| 特拉华河 | | | — | — | 24[66] |

| Paraíba do Sul河 | | | — | — | 2.79(2.30~3.10)[46] |

| Cache La Poudre河 | | | — | — | 0.186[11] |

| 渤海河流 | | | — | — | 74[38] |

| 下龙湾 | | | 0.2[67] | 0.63[67] | 0.83[67] |

| 明珠江 | | | 22[64] | — | 22[64] |

| 黑龙江 | | | 11[64] | — | 11[64] |

| 台湾河(大渡河和Tamsui河) | | | 0.5[64] | — | 0.5[64] |

| 刚果河 | | | 803±84[68] | 485±97[1] | 1 288 |

| 九龙河 | | | 0.45±0.027[69] | — | 0.45±0.027[69] |

| 卡加延河 | | | — | 118±24[1] | 118±24[1] |

| 戈达瓦里河 | | | — | 51±10[1] | 51±10[1] |

| 巴拉那河* | 577.46 | 0.23 | 132.8 | — | 132.8 |

| 马代拉河* | 1 078.83 | 1.04 | 1 122 | — | 1 122 |

注:—表示没有数据;*表示该河流DBC通量为评估值,此外,黄河PBC通量计算同DBC通量计算;a表示河流年均径流量数据来自提取的河流信息数据,详见表1;b表示DBC浓度,来自Jones等[3]发表文章中的DBC浓度数据集. ...

... 此外,发源于青藏高原地区的长江和黄河是河流黑碳研究的热点区域,其下游近入海口处的河水中黑碳来源已被报道,其DBC大部分来自生物质燃烧(78%~85%),相比之下,化石燃料和生物质燃烧产生的PBC在这两条河流中大致相当,该研究表明,冬季多为煤碳燃烧排放,夏末和秋季多为农田秸秆燃烧排放[27],而Coppola等[1]则认为黄河流域PBC多为化石燃料来源,贡献高达88%±10%,二者研究的差异可能是由于采样时段不相同.然而,现阶段的研究采样点集中在中下游及入海口处,下游河段流经人类活动影响区域,与较少受到人类活动影响的冰冻圈区域河流BC来源及传输过程可能存在较大差异,未来应加强源头区的研究. ...

A critical evaluation of interlaboratory data on total, elemental, and isotopic carbon in the carbonaceous particle reference material, NIST SRM 1649a

2

2002