1

2000

... 碎石堆积是自然环境下的常见现象,这种局部因素可以改变局地的地气热交换状况,影响其下土体的温度分布,导致在某些低纬度、低海拔的地区形成局部点状多年冻土[1].Harris等[2]通过对地温和气温的监测,发现碎石堆中的平均地温会比其周边低4~7 ℃;Delaloye等[3]在瑞士西北的Creux du Van的岩屑下发现了多年冻土,此地年平均气温为5.5 ℃;Niu等[4]在中国北部某位于多年冻土南界以南超600 km的碎石坡上发现了多年冻土,该区域的年平均气温为6~8 ℃.这些现象的形成成因与碎石层的传热特性紧密相关. ...

1

2000

... 碎石堆积是自然环境下的常见现象,这种局部因素可以改变局地的地气热交换状况,影响其下土体的温度分布,导致在某些低纬度、低海拔的地区形成局部点状多年冻土[1].Harris等[2]通过对地温和气温的监测,发现碎石堆中的平均地温会比其周边低4~7 ℃;Delaloye等[3]在瑞士西北的Creux du Van的岩屑下发现了多年冻土,此地年平均气温为5.5 ℃;Niu等[4]在中国北部某位于多年冻土南界以南超600 km的碎石坡上发现了多年冻土,该区域的年平均气温为6~8 ℃.这些现象的形成成因与碎石层的传热特性紧密相关. ...

Thermal regimes beneath coarse blocky materials

1

1998

... 碎石堆积是自然环境下的常见现象,这种局部因素可以改变局地的地气热交换状况,影响其下土体的温度分布,导致在某些低纬度、低海拔的地区形成局部点状多年冻土[1].Harris等[2]通过对地温和气温的监测,发现碎石堆中的平均地温会比其周边低4~7 ℃;Delaloye等[3]在瑞士西北的Creux du Van的岩屑下发现了多年冻土,此地年平均气温为5.5 ℃;Niu等[4]在中国北部某位于多年冻土南界以南超600 km的碎石坡上发现了多年冻土,该区域的年平均气温为6~8 ℃.这些现象的形成成因与碎石层的传热特性紧密相关. ...

Thermal anomaly in a cold scree slope (Creux du Van, Switzerland)

1

2003

... 碎石堆积是自然环境下的常见现象,这种局部因素可以改变局地的地气热交换状况,影响其下土体的温度分布,导致在某些低纬度、低海拔的地区形成局部点状多年冻土[1].Harris等[2]通过对地温和气温的监测,发现碎石堆中的平均地温会比其周边低4~7 ℃;Delaloye等[3]在瑞士西北的Creux du Van的岩屑下发现了多年冻土,此地年平均气温为5.5 ℃;Niu等[4]在中国北部某位于多年冻土南界以南超600 km的碎石坡上发现了多年冻土,该区域的年平均气温为6~8 ℃.这些现象的形成成因与碎石层的传热特性紧密相关. ...

A naturally-occurring ‘cold earth’ spot in Northern China

1

2016

... 碎石堆积是自然环境下的常见现象,这种局部因素可以改变局地的地气热交换状况,影响其下土体的温度分布,导致在某些低纬度、低海拔的地区形成局部点状多年冻土[1].Harris等[2]通过对地温和气温的监测,发现碎石堆中的平均地温会比其周边低4~7 ℃;Delaloye等[3]在瑞士西北的Creux du Van的岩屑下发现了多年冻土,此地年平均气温为5.5 ℃;Niu等[4]在中国北部某位于多年冻土南界以南超600 km的碎石坡上发现了多年冻土,该区域的年平均气温为6~8 ℃.这些现象的形成成因与碎石层的传热特性紧密相关. ...

On the “thermal diode” function of crushed rock layer

2

2007

... 程国栋等[5]以数值模拟与模型试验的方式对封闭碎石层内对流模式进行了系统的分析,揭示了其物理基础为Rayleigh-Bénard对流,当碎石层下界面温度高于上界面温度且温差足够大时,下层空气受热膨胀从而向上运动,而上层密度较大的冷空气则会下沉,进而强化上下之间的热交换.在冬季时,地温高于气温,碎石层内形成的热对流有效地排出了碎石内的热量,夏季时则由于空气较弱的导热能力且热对流不形成,外部热量向碎石层内部的传递受到了限制.如此碎石层整年的热量处于支出状态,碎石起到了“热半导体”的作用,能降低地层温度,保护其下部的多年冻土. ...

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

碎石层的“热半导体”作用

2

2007

... 程国栋等[5]以数值模拟与模型试验的方式对封闭碎石层内对流模式进行了系统的分析,揭示了其物理基础为Rayleigh-Bénard对流,当碎石层下界面温度高于上界面温度且温差足够大时,下层空气受热膨胀从而向上运动,而上层密度较大的冷空气则会下沉,进而强化上下之间的热交换.在冬季时,地温高于气温,碎石层内形成的热对流有效地排出了碎石内的热量,夏季时则由于空气较弱的导热能力且热对流不形成,外部热量向碎石层内部的传递受到了限制.如此碎石层整年的热量处于支出状态,碎石起到了“热半导体”的作用,能降低地层温度,保护其下部的多年冻土. ...

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

Influence of local factors on permafrost distribution and its enlightenment to Qinghai-Tibet Railway design

1

2003

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

局地因素对多年冻土分布的影响及其对青藏铁路设计的启示

1

2003

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

Test device and method for frost heave characteristics of subgrade filling of freeway in cold regions

1

2020

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

寒区高速公路路基填料冻胀特性的试验装置及方法

1

2020

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

Evaluation on the effects of freezing-thawing resistance by block-stone replacement for main canal in Jingdian Project

0

2018

景电工程干渠块石换填措施抗冻融效果评价

0

2018

Progress and prospects of research on frost heave of high speed railway subgrade in seasonally frozen regions

1

2019

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

季节冻土区高铁路基冻胀研究进展及展望

1

2019

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

The roadbed stability in permafrost region

1

1985

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

多年冻土地区防治路基融化下沉及提高其稳定性的措施

1

1985

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

Convective heat transfer in railway embankment ballast

0

2020

Application of riprap slope protection to roadway engineering in permafrost regions

0

2003

Cooling effect of ripped-stone embankments on Qinghai-Tibet Railway under climatic warming

0

2003

气候变暖条件下青藏铁路抛石路基的降温效果

0

2003

Study on in-situ monitoring of effect of degenerative permafrost protected by crushed rock revetment

1

2009

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

抛石护坡保护公路下退化性多年冻土效果现场监测研究

1

2009

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

Analysis of temperature variation characteristics of gravel slope protection base of Qinghai-Tibet Railway

1

2007

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

青藏铁路碎石护坡路基地温变化特点分析

1

2007

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

Study on long-term stability of gravel slope protection subgrade in permafrost region of Qinghai-Tibet Railway

0

2010

青藏铁路多年冻土区碎石护坡路基长期稳定性研究

0

2010

Cooling analysis of gravel subgrade engineering in permafrost areas of Qinghai-Tibet Highway

1

2011

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

青藏公路多年冻土区碎石路基试验工程的降温分析

1

2011

... 程国栋[6]提出“主动冷却地基”的思路,主张使用积极的措施保护多年冻土、冷却地基,以确保工程的稳定.块石通风路基、抛片石护坡、渠基碎石换填以及抛石路基等块碎石相关工程技术被广泛应用在寒区的公路、铁路、输水渠道等诸多方面[7-9],与我国重大工程建设项目紧密联系.一些研究者通过数值模拟、模型试验以及现场试验的方式对块碎石相关工程措施进行了研究[5,10-14],证明了碎石层在工程中的应用均能有效地降低土体温度,保护多年冻土.相关措施的实际工程应用效果也得到了实地检测的有效证明[15-17].研究碎石层的传热特性对解释自然环境下“异常”的冻土分布现象,在工程建设中利用碎石层传热特性改善冻土区地基状态、优化工程建筑物运营状况有着很重要的意义. ...

Study on special embankment in permafrost regions of Qinghai-Tibet Railway

1

2003

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

青藏铁路多年冻土区特殊结构路基研究

1

2003

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

Research on laboratory experiment of natural convection mechanism of embankment ballast

1

2004

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

路堤块石自然对流机理的室内模拟试验研究

1

2004

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

Impact of ballast grain sizes on natural convection cooling effect of embankment in permafrost regions

1

2004

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效应的影响

1

2004

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

Study on the long-term effects of ballast embankment of the Qinghai-Tibet Railway

1

2004

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

青藏铁路片石路基长期使用效果分析

1

2004

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

Laboratory experiment on the influence of paving location and diameter on the cooling effect of ballast embankment

1

2005

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

碎石铺设位置及粒径对路基降温效果影响的室内试验

1

2005

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

The influence of boundary conditions on the cooling effect and mechanism of eipped-rock layers

1

2005

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

边界条件对碎石层降温效果及机理的影响

1

2005

... 为了探究碎石层传热过程中的影响因素,弄清其作用机理,加强碎石层在工程中的作用,对碎石层传热的方式和关键参数进行室内试验研究必不可少.喻文兵[18]通过室内试验得出,封闭条件下碎石降温效果会更明显.汪双杰等[19]对路堤块石进行了室内试验,发现碎石层中的自然对流降温效应与碎石层厚度正相关.孙斌祥等[20]研究了碎石粒径对寒区路堤自然对流降温效果的,发现不同粒径的碎石层将产生不同的自然对流降温效果,其强度随着粒径的增大而增大.徐敩祖等[21]对青藏铁路块碎石路基进行了长期分析,认为岩石风化、水汽迁移以及震动荷载等因素会对碎石对流换热产生影响.徐敩祖等[22]通过室内试验发现混合粒径会导致对流效果减弱,为充分利用自然对流机制,应当使用单一粒径的碎石铺设路基;碎石层的平均温度会随着碎石层的增厚而下降.赖远明等[23]通过模型试验对开放边界强迫对流情况和封闭边界自然对流情况下的碎石层传热效果进行了研究.这些研究工作对碎石层传热过程的诸多影响因素进行了研究,为实际工程应用中的技术改进提供了理论和计算基础. ...

Determination of thermal diffusivity and conductivity on ballast

2

2002

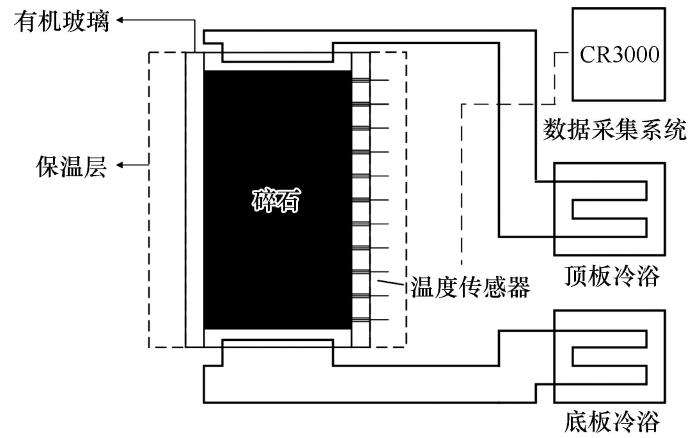

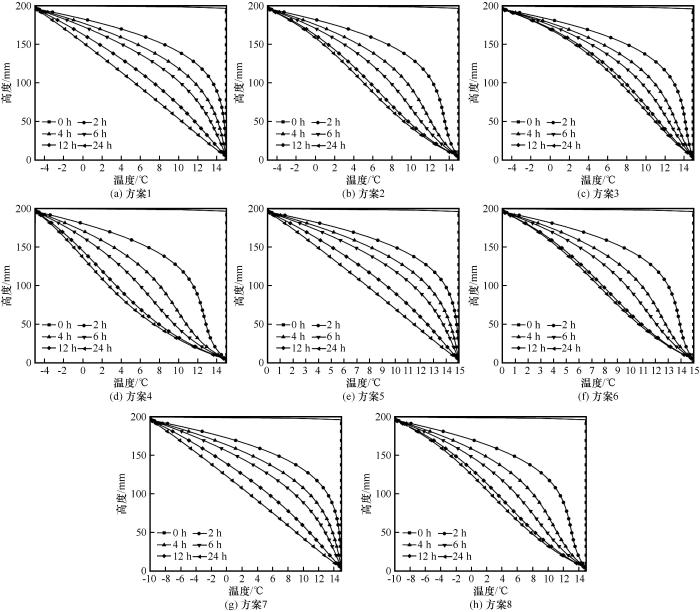

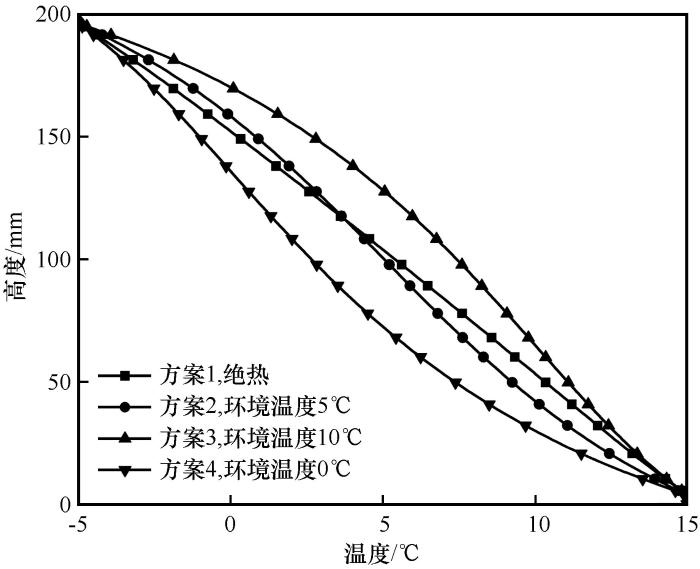

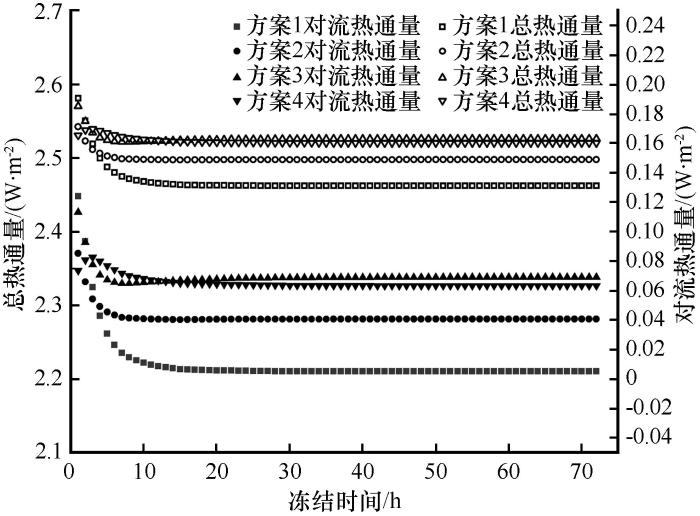

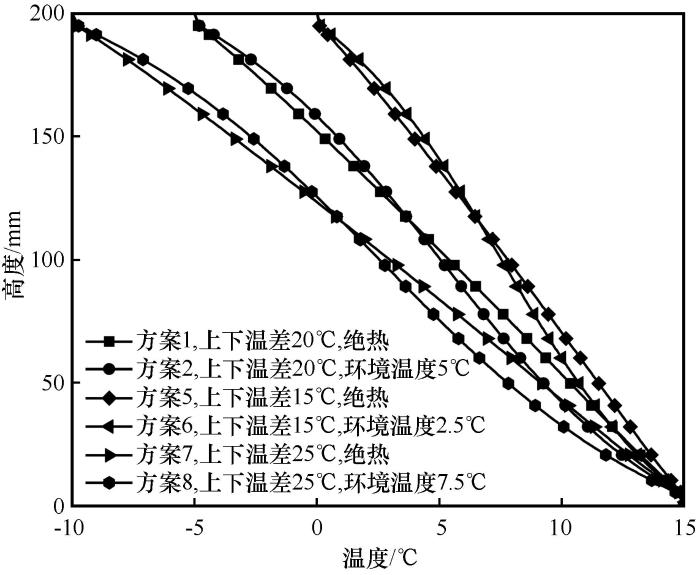

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

块石的热扩散系数和导热系数确定方法

2

2002

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

Experimental investigation on cooling capability of open crushed rock embankment enhanced by perforated ventilation pipe

1

2012

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

透壁通风管增强开放碎石路堤降温效果试验

1

2012

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

Research on the law of water vapor circulation of the pot cover effect

2

2021

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

锅盖效应的水汽循环规律研究

2

2021

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

Study on the improvement of frost heaving characteristics of channel foundation by replacement technology

2

2020

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

碎石换填槽技术对于改善渠基冻胀特性研究

2

2020

... 为了探讨块石路基自然对流发生的物理机制、测量块石路基单元的传热效率、研究不同因素,比如块石大小、排列方式,块石层厚度、顶底温差等对块石层传热效率的影响,侧向绝热(单向,或者说一维)的块碎石层传热特性试验是最基本也是最重要的试样手段.在进行碎石层传热特性室内试验时,设定合理的试验条件,保证试样处于单向传热状态至关重要.孙斌祥等[24]对不同粒径块石的热扩散系数以及导热系数进行了室内试验测量,在该过程中将试样桶用厚度为10 cm的海绵包裹,目的是使得试样桶侧向与底板绝热,为减少环境温度对测试的影响,环境温度被控制为恒温,数值为顶板温度波动的平均值;杨丽君等[25]以室内试验的方式研究了通风情况对透壁通风管开放碎石路堤降温效果的影响,此试验采取了双层温控系统,内层试验箱为试样提供以正弦函数波动的空气温度,外层试验箱设置为内层试验箱波动温度的平均值,为内层提供近似恒温的外部温度状态;姚仰平等[26]研究了考虑覆盖层、碎石层、黏土层结构的锅盖效应导致的增水规律,在试验中试样上下两端的温度恒定,试样桶外侧包裹了保温材料,以进行单向冻结.整个冻结过程中试验装置被放置在室内;张春洋[27]对不同粒径的碎石进行了补水情况下的单向冻结研究,试验试样用保温材料包裹,试样顶底温度通过温控系统控制为稳定数值,环境温度被设定为顶底板温度的平均值.以上的研究者在试验过程中都很重视温度的控制,但试验时的隔热处理、环境温度如何设置,顶底温度的调节这些因素在研究时没有统一标准,试验条件的设置也不尽相同.不合适的试验设置可能会导致试验结果误差的增大,且不统一的控制条件使得不同的研究结果之间缺乏可比性. ...

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

Study on the coupled heat-water-vapor-mechanics model of unsaturated soils

1

2020

... 本文通过COMSOL Multiphysics软件,对块碎石层单向冻结过程进行数值模拟.COMSOL Multiphysics软件可以高效准确地对各种耦合物理场的数值仿真进行分析,软件本身提供了大量的预定义物理场,操作简便,软件操作界面对用户友好.对于较为复杂的物理场模拟,该软件提供了PDE模块用于用户自行输入偏微分方程(PDEs)并指定方程之间的关系.目前COMSOL已成为寒区岩土计算领域的常用数值计算软件,其高效与准确性得到了认可[28-31]. ...

非饱和土水-热-气-力耦合模型研究

1

2020

... 本文通过COMSOL Multiphysics软件,对块碎石层单向冻结过程进行数值模拟.COMSOL Multiphysics软件可以高效准确地对各种耦合物理场的数值仿真进行分析,软件本身提供了大量的预定义物理场,操作简便,软件操作界面对用户友好.对于较为复杂的物理场模拟,该软件提供了PDE模块用于用户自行输入偏微分方程(PDEs)并指定方程之间的关系.目前COMSOL已成为寒区岩土计算领域的常用数值计算软件,其高效与准确性得到了认可[28-31]. ...

The influence of rainfall variations on the thermal-moisture dynamics of the embankment in permafrost regions of the Qinghai-Tibet Plateau

0

2016

青藏高原冻土路基水热过程对降雨变化的响应研究

0

2016

Moisture transfer and phase change in unsaturated soils: physical mechanism and numerical model for two types of “canopy effect”

0

2016

非饱和土水气迁移与相变:两类“锅盖效应”的发生机理及数值再现

0

2016

Study on characteristics of frost heave and thawing settlement of pile-soil system in permafrost regions

1

2019

... 本文通过COMSOL Multiphysics软件,对块碎石层单向冻结过程进行数值模拟.COMSOL Multiphysics软件可以高效准确地对各种耦合物理场的数值仿真进行分析,软件本身提供了大量的预定义物理场,操作简便,软件操作界面对用户友好.对于较为复杂的物理场模拟,该软件提供了PDE模块用于用户自行输入偏微分方程(PDEs)并指定方程之间的关系.目前COMSOL已成为寒区岩土计算领域的常用数值计算软件,其高效与准确性得到了认可[28-31]. ...

冻土区桩土体系冻胀融沉特性研究

1

2019

... 本文通过COMSOL Multiphysics软件,对块碎石层单向冻结过程进行数值模拟.COMSOL Multiphysics软件可以高效准确地对各种耦合物理场的数值仿真进行分析,软件本身提供了大量的预定义物理场,操作简便,软件操作界面对用户友好.对于较为复杂的物理场模拟,该软件提供了PDE模块用于用户自行输入偏微分方程(PDEs)并指定方程之间的关系.目前COMSOL已成为寒区岩土计算领域的常用数值计算软件,其高效与准确性得到了认可[28-31]. ...

Cooling effect of ripped-stone embankments on Qing-Tibet Railway under climatic warming

1

2003

... 碎石区域可近似看成多孔介质[32],在其内部可发生自然对流.做出以下假设以简化计算: ...

1

2010

... 碎石层内部空气运动方式为非稳态的非等温渗流,该区域控制方程如下[33-35]: ...

1

2010

... 碎石层内部空气运动方式为非稳态的非等温渗流,该区域控制方程如下[33-35]: ...

A bifurcation study of non-darcy free convection in porous media

0

2002

多孔介质中的非达西自然对流的分岔研究

0

2002

1

1999

... 碎石层内部空气运动方式为非稳态的非等温渗流,该区域控制方程如下[33-35]: ...

Experimental study on the mechanism of abnormal ground temperature distribution under gravel layers

1

2016

... 渗透率[36]与惯性阻力系数[37]由式(5)、(6)确定: ...

碎石堆积层下地温异常分布现象形成机制试验研究

1

2016

... 渗透率[36]与惯性阻力系数[37]由式(5)、(6)确定: ...

Study on long-term thermal stability of air-cooled subgrade in permafrost regions

1

2007

... 渗透率[36]与惯性阻力系数[37]由式(5)、(6)确定: ...

多年冻土区气冷路基长期热稳定性研究

1

2007

... 渗透率[36]与惯性阻力系数[37]由式(5)、(6)确定: ...

1

2006

... 数值分析过程中所需输入的碎石骨架参数、流体参数及环境参数设置见表1,在实际的传热过程中,模型内部空气的温度在不断变化,其黏度系数、比热容等物性参数也会随之变化,但在碎石层工作的温度变化范围内,空气的物性参数随温度变化对碎石层传热过程的影响较小[38],故采用一个标准大气压下、0 ℃的空气的物性参数作为计算参数. ...

1

2006

... 数值分析过程中所需输入的碎石骨架参数、流体参数及环境参数设置见表1,在实际的传热过程中,模型内部空气的温度在不断变化,其黏度系数、比热容等物性参数也会随之变化,但在碎石层工作的温度变化范围内,空气的物性参数随温度变化对碎石层传热过程的影响较小[38],故采用一个标准大气压下、0 ℃的空气的物性参数作为计算参数. ...

Experimental study on vapor transfer under pot-cover effect of subgrade soil in cold regions

1

2019

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

寒区路基土锅盖效应气态水迁移试验研究

1

2019

... 碎石层传热特性室内试验的试样一般为圆柱状,高度范围在10~60 cm,截面直径在10~30 cm[24,26-27,39],由于圆柱状试样的对称特性,可将计算区域简化成高为H,高径比为r的长方形,范围分别为10~60 cm与1∶1~4∶1.同理试样外层的有机玻璃与保温材料同样简化为长方形区域,厚度为1 cm与2 cm,导热系数分别为0.19 W·m-1·K-1与0.03 W·m-1·K-1.在有机玻璃与保温材料与外界环境的接触面设置热通量模块以模拟模型与外界环境的自然对流换热,当禁用热通量组件时,模型为对外绝热情况. ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号