0 引言

寒区工程中季节性的温度变化会引起地基土发生周期性的冻结和融化现象[1 ] ,土体的冻融循环会引起土体物理性质的改变,同时也会引起土体产生附加变形,是寒区工程面临的重大考验[2 ] 。

关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究。郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变。倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形。方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论。杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大。Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变。陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%。Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动。付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主。时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大。赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势。崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势。

关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向。陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系。常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系。崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果。杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' [19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] 。

综上,众多学者从微观角度研究了冻融作用对土颗粒以及土的内部结构的影响,揭示了冻融循环后土的抗剪参数变化的内在机理;通过试验建立或者修正了土的力学模型,提出了预测特定类型土冻融循环后的力学模型。但是,许多研究中冻融循环作用对不同类型土的抗剪参数影响不一致,众多学者建立的力学模型也只能预测各自研究的特定类型土,指导该类型土所在区域的工程建设。松嫩平原分布着广阔的碳酸盐渍土,碳酸盐渍土以其盐胀和溶陷特性严重影响着地区的工程建设,且东北碳酸盐地区多为深季冻区,其应力应变特性更加复杂,因此本文开展深季节冻土区碳酸盐渍土冻融循环作用下的力学性能研究对该区域的工程建设与经济发展具有重要意义。

1 试验材料及方案

1.1 试验土样制作

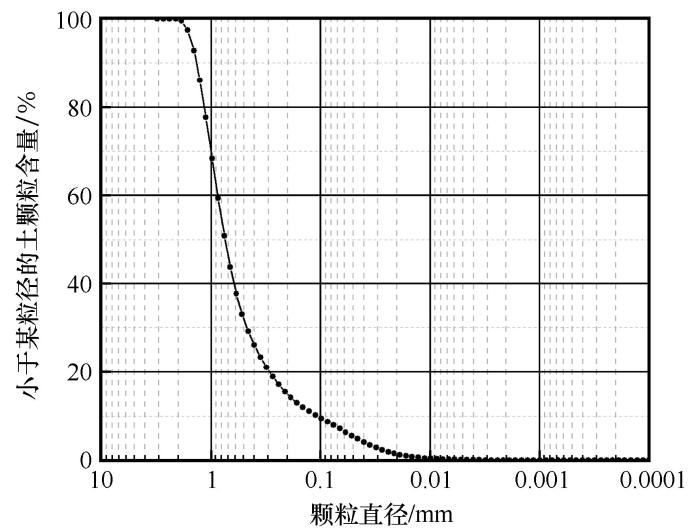

试验用土取自黑龙江省某地,取样时铲去表层30 cm的表层土壤,将地面以下深度为30~100 cm的土取出。依据《土工试验方法标准》(GB/T 50123—2019),将土放置在105 ℃下的烘干箱中12 h进行烘干,之后研碎过2 mm筛,测得的土样粒径分布曲线见图1 ,土的基本参数见表1 ,根据土的粒径分布判定土为粉质黏土。参照《公路路基施工技术规范》填土的设计要求,土样的击实度采用95%,含水率采用最优含水率16%,通过击样器分五层击实,将土制成高80 mm、直径39.1 mm的重塑土样,土样之间含水率最大允许差值为±1%、干密度最大允许差值为±0.03 g∙cm-3 。为解决粉质黏土难以饱和的问题,土样的饱和采用真空饱和法,抽真空时间为4 h,浸水时间为20 h。

图1

图1

土样的颗粒级配曲线

Fig. 1

Particle size granding curve of soil samples

1.2 试验方案

冻融循环多发生在地基和路基的表层,由于压实过程的超固结应力历史和行车荷载的瞬时性,低渗透性的粉质黏土路基在融化阶段一般来不及发生排水固结过程,因此本试验的三轴试验类型为UU试验[24 ] ,试验仪器为英国GDS动静态三轴,试验围压为50 kPa、100 kPa、200 kPa和300 kPa,剪切速率为0.8 mm∙min-1 ,剪切试验的终止条件为应变达到20%。采样地冬季近年日均最低气温为-24 ℃,历史最低气温为-30 ℃,春夏秋季的日均气温为20 ℃左右。在土样冻结过程中,在冻结锋面处液态水含量急剧减少,造成土样中盐分分布不均衡[25 ] ,为保证土样快速冻结,避免土样在冻结过程中水分沿径向迁移,造成土样中盐分分布不均匀,因此试验的冻结温度设定为-30 ℃,而土样的融化温度采用20 ℃。通过预试验发现冻结时间和融化时间为12 h可以保证土样完全冻结和融化。试验表明[26 ] ,细粒土经历3~7次冻融后破坏强度达到最小值,因此本试验方案设计的冻融循环次数为0次、3次、5次和7次。

2 试验结果与分析

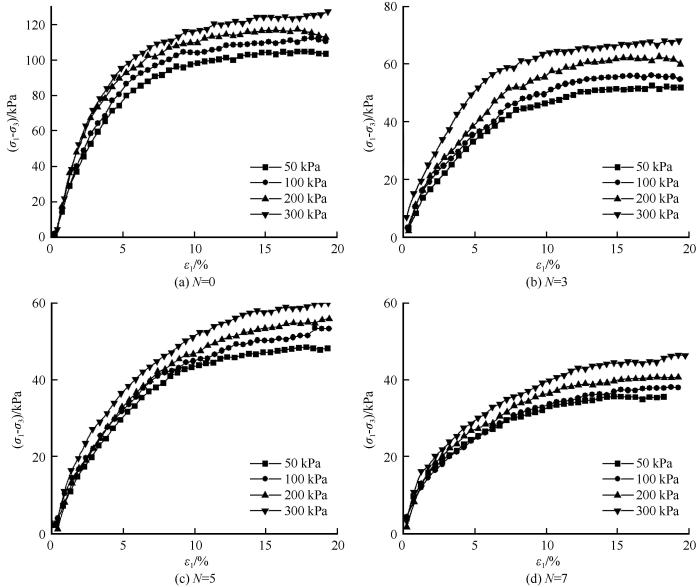

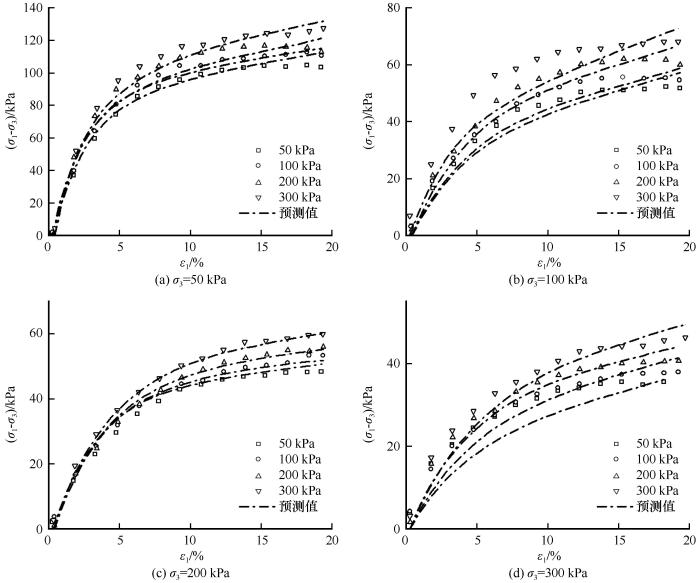

图2 为不同冻融次数下碳酸盐渍土的应力应变曲线,四种不同冻融循环次数下的应力应变曲线都呈应变硬化型,不存在明显的屈服点,依据《土工试验方法标准》(GB/T 50123—2019),采用15%轴向应变对应的偏应力作为土样的破坏强度( σ 1 - σ 3 ) f N 下试样的破坏强度见表2 。随着冻融次数的增加,应力应变曲线塑性应变部分在整个应变中的比例逐渐增大,N =0时应力应变曲线有明显的线弹性阶段,而N =7时,线弹性阶段只存在于ε 1 < 1 %

图2

图2

不同冻融次数(N )下碳酸盐渍土的应力-应变曲线

Fig. 2

Stress-strain curves of saline-alkali soil after freeze-thaw cycles (N )

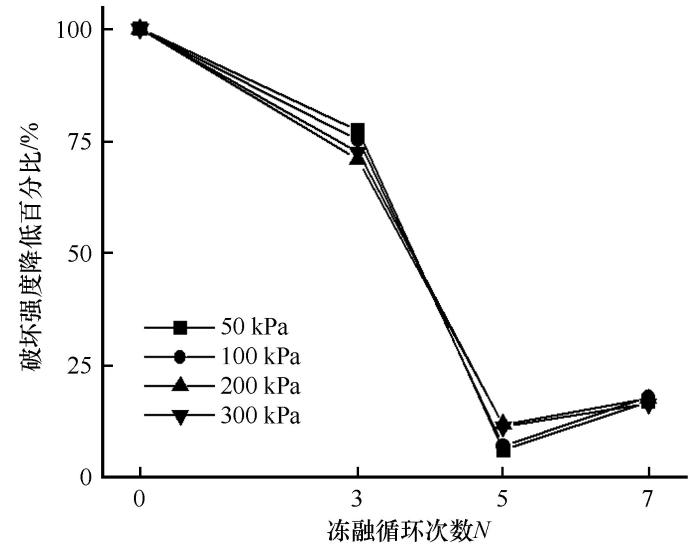

图3 中,土样经历3次冻融循环后强度降低的幅度大于N =5和N =7的情况,经历3次冻融循环后土样的破坏强度损失量占7次冻融循环后土样破坏强度损失总量的71%以上,说明冻融对土样的劣化作用主要体现在前3次冻融循环。随着冻融循环次数的增加,土样强度的降低幅度先大幅减小后缓慢增加。根据直线斜率可以发现,经过3次冻融循环后,随着围压的增大,土样的破坏强度损失量占7次冻融循环后土样破坏强度损失总量的比例先降低后增加;经过5次和7次冻融循环后,比例先升高后降低。

图3

图3

不同冻融循环次数下试样的破坏强度劣化折线图

Fig. 3

Deterioration of failure strength of samples after freeze-thaw cycles

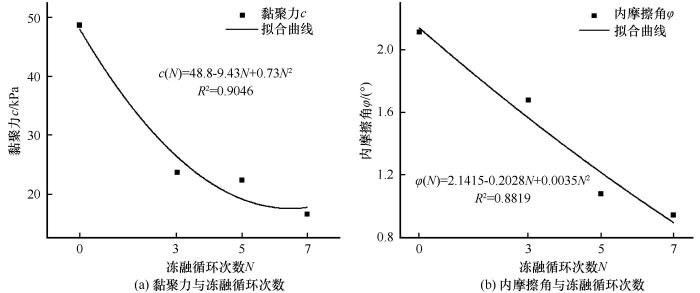

通过摩尔-库伦强度理论,将计算得出的内摩擦角φ 和黏聚c 绘制成图4 ,图中随着冻融次数N 的增加,土样内摩擦角φ 和黏聚力c 逐渐降低,与土样破坏强度相似。冻融次数越多,内摩擦角φ 和黏聚力c 降低的幅值越小。分析内摩擦角φ 和黏聚力c 受冻融循环影响的情况,有研究指出冻融循环会造成土颗粒破碎,改变土样内部孔隙的结构与分布,进而改变土样的内摩擦角φ 和黏聚力c 。

图4

图4

土样强度指标随冻融次数的变化曲线图

Fig. 4

Changes rules of strength index of samples with number of freeze-thaw cycles: cohesion c (a), internal friction angle φ (b)

3 邓肯-张模型应用

土样的应力应变曲线为应变硬化型,因此采用邓肯-张模型来探究碳酸盐渍土的应力应变关系。邓肯-张模型是在Kondner基础之上发展而来的非线弹性模型,以其参数简单易于求得而广泛应用于岩土工程中,其表达式为:

σ 1 - σ 3 = ε a a + b ε a (1)

ε 1 σ 1 - σ 3 = a + b ε 1 (2)

d σ = D t d ε (3)

D t = E t ( 1 + ν t ) ( 1 - 2 ν t ) 1 - ν t ν t ν t ν t 1 - ν t ν t ν t ν t 1 - ν t

对于三轴压缩试验,σ 2 = σ 3 ε 2 = ε 3

d σ = d σ 1 , d σ 2 , d σ 3 T = d σ 1 , d σ 3 , d σ 3 T , d ε = d ε 1 , d ε 2 , d ε 3 T = d ε 1 , d ε 3 , d ε 3 T (4)

式中:σ 1 σ 3 σ 2 ε 1 ε 2 ε 3

因此,建立邓肯-张模型,需得到土样的切线模量E t 和泊松比ν t

3.1 模型参数计算

3.1.1 切线模量E t

E t = E i 1 - R f σ 1 - σ 3 ( 1 - s i n φ ) 2 c c o s φ + 2 σ 3 s i n φ 2 (5)

E i = K p a ( σ 3 p a ) n (6)

式中:当ε 1 E t = E i = 1 a ε 1 → ∞ σ 1 - σ 3 u l t = 1 b R f = ( σ 1 - σ 3 ) f ( σ 1 - σ 3 ) u l t K 、n 为邓肯-张模型参数;p a 为标准大气压,本文取101.3 kPa。

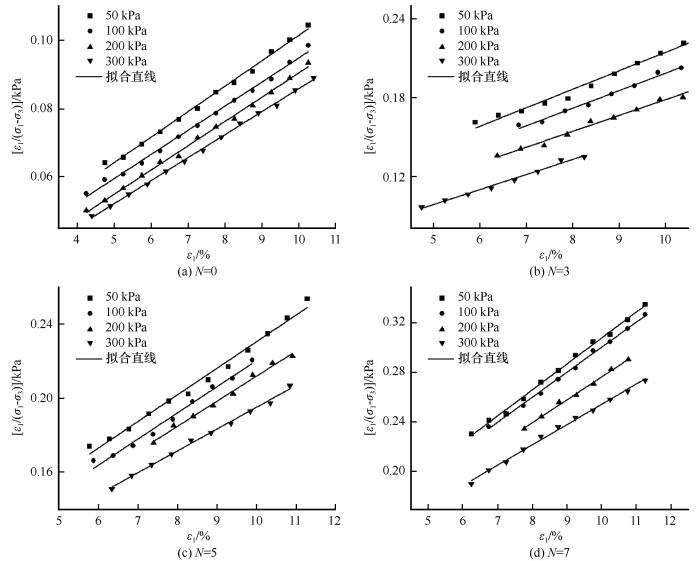

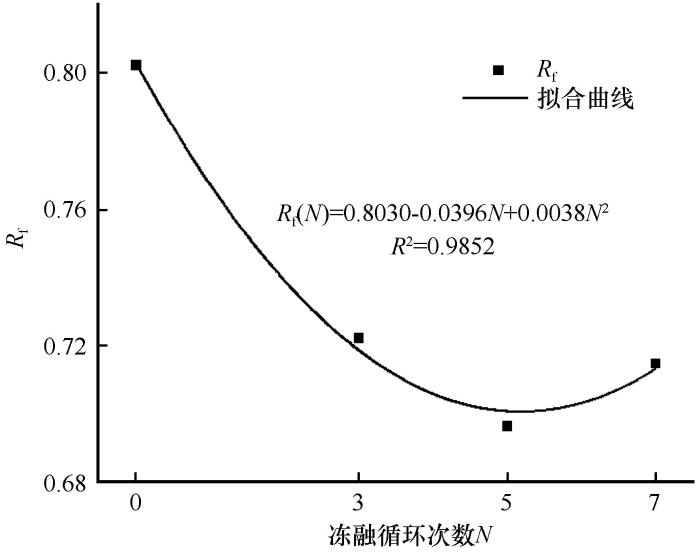

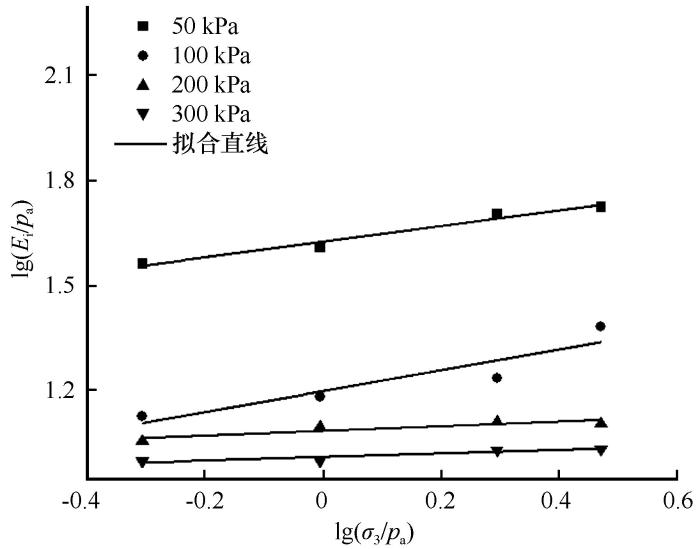

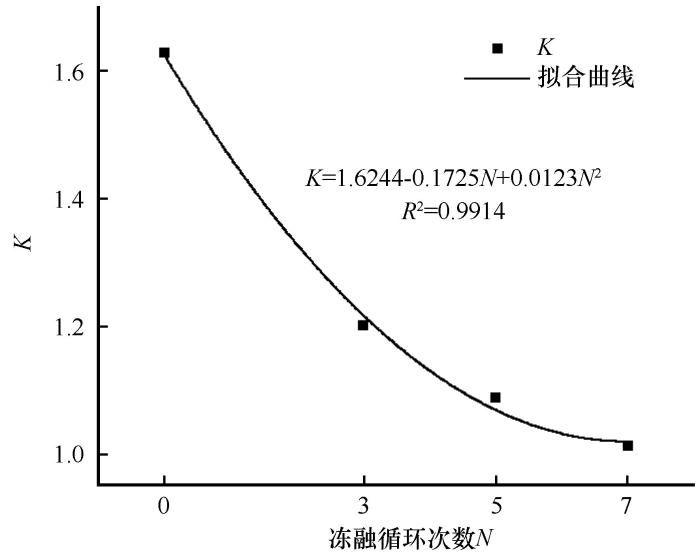

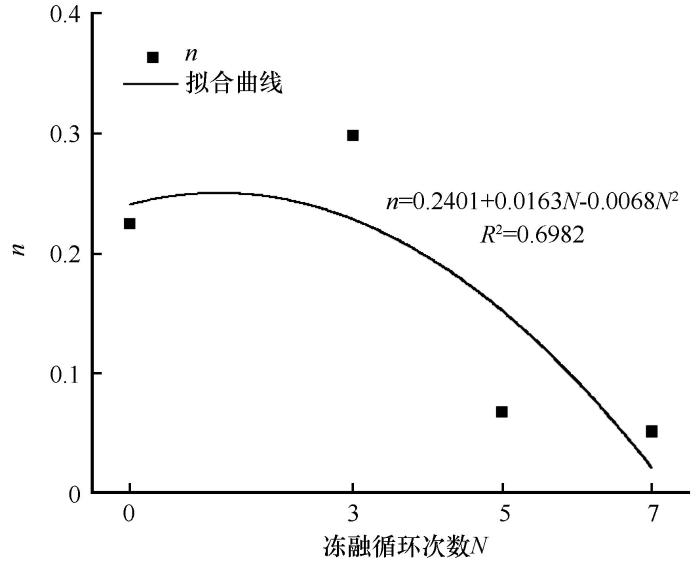

经过大量的试验发现取破坏强度的95%以及70%计算模型参数a 和b 较为准确[27 ] ,为避免偶然误差,本文采用破坏强度的95%以及70%之间的所有点拟合代替取破坏强度的95%以及70%两点数据计算模型参数a 和b ,拟合曲线如图5 所示,获得的模型参数a 、b 见表3 。将同一冻融循环次数不同围压下的土样破坏比取平均值,绘制图6 。随着冻融循环次数的增加,土样的破坏比先降低后增加。邓肯-张模型中l g ( E i / p a ) l g ( σ 3 / p a ) 图7 ,图中拟合直线的截距、斜率分别用K 、n 表示,将K 、n 与冻融循环次数N 的关系绘制成图8 和图9 ,可以看出,随着冻融次数N 的增加,参数K 值逐渐减小,参数n 值先增加后减小。

图5

图5

冻融循环下试样ε 1 / ( σ 1 - σ 3 ) - ε 1

Fig. 5

Relationship curves ε 1 / ( σ 1 - σ 3 ) - ε 1

图6

图6

破坏比R f 随冻融循环次数变化曲线图

Fig. 6

Change rule of failure ratio R f with number of freeze-thaw cycles

图7

图7

土样l g ( σ 3 / p a ) - l g ( E i / p a )

Fig. 7

Relationship curves l g ( σ 3 / p a ) - l g ( E i / p a )

图8

图8

参数K 随冻融循环次数的变化规律

Fig. 8

Change rule of K with number of freeze-thaw cycles

图9

图9

参数n 随冻融循环次数的变化规律

Fig. 9

Change rule of n with number of freeze-thaw cycles

3.1.2 切线泊松比ν t

在邓肯-张模型中假定ε 1 ε 3 ν t [28 ] 通过计算建议泊松比ν t ν t ν t ν t = 0.49 .

3.1.3 邓肯-张模型验证

将上述模型参数带入到式(3)中,发现计算模型预测结果与实测结果有一定误差,为使建立的模型更加精确需要对模型进行修正,见式(7)和(8)。修正后的模型预测结果如图10 所示,可见模型预测结果与实测结果相吻合,说明本文建立的修正邓肯-张模型可以较好预测碳酸盐渍土冻融循环后的应力应变规律。

E t ' = k E t (7)

图10

图10

不同围压下模型计算结果与试验结果对比

Fig. 10

Comparison between stress-strain calculated values and test measured values under different confining pressures

k = 4033.5 + 5.10 σ 3 N = 0 k = 1048.3 + 2.58 σ 3 N = 3 k = 1110.0 + 14.15 σ 3 - 0.097 ( σ 3 ) 2 - 1.9 × 10 - 4 ( σ 3 ) 3 N = 5 k = 990 - 3.65 σ 3 + 0.042 ( σ 3 ) 2 - 9 × 10 - 5 ( σ 3 ) 3 N = 7 (8)

4 结论

本文通过对黑龙江省某地的碳酸盐渍土进行了不同冻融循环次数下的不固结不排水试验,探讨了碳酸盐渍土经冻融作用下的力学特性,根据应力应变关系,计算了邓肯-张模型的相关参数,应用邓肯-张模型预测了碳酸盐渍土的应力-应变曲线,模型理论值与试验值相吻合。主要结论如下:

(1) 随着冻融循环次数的增加,碳酸盐渍土的不排水强度和抗剪指标逐渐下降,经过前三次循环后土样的强度降低幅度最大,占到整个劣化过程的71%以上。随着冻融次数的增加,土样强度的降低幅度先大幅减小后缓慢增加,当N =7时,土样不排水强度最小,与N =5时土样强度差别不大。

(2)冻融后,各项参数均会发生较大变化,而不同参数的变化趋势不尽相同。土样内摩擦角φ 、黏聚力c 和参数K 逐渐降低,破坏比R f 先降低后增加,而参数n 先增加后减小。

(3)本文建立的考虑冻融循环次数的修正邓肯-张模型,其预测结果与试验结果相吻合,说明具有较好的预测精度,为深季节冻土区碳酸盐渍土受冻融循环作用下的力学性能研究提供了重要的理论依据。

参考文献

View Option

[1]

Ma Wei Wang Dayan Mechanics of frozen soil [M]. Beijing : Science Press , 2014 .

[本文引用: 1]

马巍 , 王大雁 冻土力学 [M]. 北京 : 科学出版社 , 2014 .

[本文引用: 1]

[2]

Eigenbrod K D Effects of cyclic freezing and thawing on volume changes and permeabilities of soft fine-gained soils

[J]. Canadian Geotechnical Journal , 1996 , 33 (4 ): 529 -537 .

[本文引用: 1]

[3]

Zheng Yun Ma Wei Bing Hui Impact of freezing and thawing cycles on structure of soils and its mechanism analysis by laboratory testing

[J]. Rock and Soil Mechanics , 2015 , 36 (5 ): 1282 -1287 .

[本文引用: 1]

郑郧 , 马巍 , 邴慧 冻融循环对土结构性影响的试验研究及影响机制分析

[J]. 岩土力学 , 2015 , 36 (5 ): 1282 -1287 .

[本文引用: 1]

[4]

Ni Wankui Shi Huaqiang Influence of freezing-thawing cycles on micro-structure and shear strength of loess

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2014 , 36 (4 ): 922 -927 .

[本文引用: 1]

倪万魁 , 师华强 冻融循环作用对黄土微结构和强度的影响

[J]. 冰川冻土 , 2014 , 36 (4 ): 922 -927 .

[本文引用: 1]

[5]

Fang Lili Qi Jilin Ma Wei Freeze-thaw induced changes in soil structure and its relationship with variations in strength

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2012 , 34 (2 ): 435 -440 .

[本文引用: 1]

方丽莉 , 齐吉琳 , 马巍 冻融作用对土结构性的影响及其导致的强度变化

[J]. 冰川冻土 , 2012 , 34 (2 ): 435 -440 .

[本文引用: 1]

[6]

Han Yan Wang Qing Wang Ning et al Effect of freeze-thaw cycles on shear strength of saline soil

[J]. Cold Regions Science and Technology , 2018 , 154 : 42 -53 .

[本文引用: 1]

[7]

Yang Chengsong He Ping Cheng Guodong et al Testing study on influence of freezing and thawing on dry density and water content of soil

[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering , 2003 , 22 (): 2695 -2699 .

[本文引用: 1]

杨成松 , 何平 , 程国栋 , 等 冻融作用对土体干容重和含水量影响的试验研究

[J]. 岩石力学与工程学报 , 2003 , 22 (): 2695 -2699 .

[本文引用: 1]

[8]

Zhang Weibing Ma Junze Tang Lian Experimental study on shear strength characteristics of sulfate saline soil in Ningxia region under long-term freeze-thaw cycles

[J]. Cold Regions Science and Technology , 2019 , 160 : 48 -57 .

[本文引用: 1]

[9]

Tao Yong Yang Ping Yang Guoqing et al A study on influence of freezing and thawing on compressibility and shear strength of marine soft soil

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2019 , 41 (3 ): 637 -645 .

[本文引用: 1]

陶勇 , 杨平 , 杨国清 , 等 冻融作用对海相软土压缩性及抗剪强度影响研究

[J]. 冰川冻土 , 2019 , 41 (3 ): 637 -645 .

[本文引用: 1]

[10]

Zheng Fang Shao Shengjun Wang Songhe Effect of freeze-thaw cycles on the strength behaviour of recompacted loess in true triaxial tests

[J]. Cold Regions Science and Technology , 2021 , 181 : 103172 .

[本文引用: 1]

[11]

Fu Xiangyu Zhang Ze Yang Chengsong et al Study on geometric type changes of Fuping loess microstructure under freeze-thaw cycles

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2021 , 43 (2 ): 484 -496 .

[本文引用: 1]

付翔宇 , 张泽 , 杨成松 , 等 冻融循环作用下富平黄土微观结构几何类型变化研究

[J]. 冰川冻土 , 2021 , 43 (2 ): 484 -496 .

[本文引用: 1]

[12]

Shi Wei Zhang Liang Yang Zhongnian et al Experimental study on mechanical properties of expansive soil of artificial preparation under freeze-thaw cycle conditions

[J]. Journal of Xi’an University of Architecture & Technology (Natural Science Edition) , 2019 , 51 (4 ): 480 -485 .

[本文引用: 1]

时伟 , 张亮 , 杨忠年 , 等 冻融循环条件下膨胀土力学特性试验研究

[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) , 2019 , 51 (4 ): 480 -485 .

[本文引用: 1]

[13]

Zhao Qian Su Lijun Liu Hua et al Investigation on the influence of freezing-thawing cycle on the permeability coefficient anisotropy of loess

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2020 , 42 (3 ): 843 -853 .

[本文引用: 1]

赵茜 , 苏立君 , 刘华 , 等 冻融循环对黄土渗透系数各向异性影响的试验研究

[J]. 冰川冻土 , 2020 , 42 (3 ): 843 -853 .

[本文引用: 1]

[14]

Cui Honghuan Qin Xiaopeng Wang Wentao et al Study on the strength and microscopic characteristics of unsaturated subgrade soil under freezing-thawing conditions

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2019 , 41 (5 ): 1115 -1121 .

[本文引用: 1]

崔宏环 , 秦晓鹏 , 王文涛 , 等 冻融条件下非饱和路基土的强度及微观特性研究

[J]. 冰川冻土 , 2019 , 41 (5 ): 1115 -1121 .

[本文引用: 1]

[15]

Chen Tao Bi Guiquan Chen Guoliang et al Laboratory study on effect of cyclic freeze-thaw on the uniaxial compressive properties of clayey coarse grained soils

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2019 , 41 (3 ): 587 -594 .

[本文引用: 1]

陈涛 , 毕贵权 , 陈国良 , 等 冻融循环对黏质粗粒土单轴抗压性能影响的试验研究

[J]. 冰川冻土 , 2019 , 41 (3 ): 587 -594 .

[本文引用: 1]

[16]

Chang Dan Liu Jiankun Li Xu Normalized stress-strain behavior of silty sand under freeze-thaw cycles

[J]. Rock and Soil Mechanics , 2015 , 36 (12 ): 3500 -3505 .

[本文引用: 1]

常丹 , 刘建坤 , 李旭 冻融循环下粉砂土应力-应变归一化特性研究

[J]. 岩土力学 , 2015 , 36 (12 ): 3500 -3505 .

[本文引用: 1]

[17]

Cui Honghuan Liu Jiankun Zhang Liqun et al A constitutive model of subgrade in a seasonally frozen area with considering freeze-thaw cycles

[J]. Rock and Soil Mechanics , 2015 , 36 (8 ): 2228 -2236 .

[本文引用: 1]

崔宏环 , 刘建坤 , 张立群 , 等 考虑冻融循环的季冻区高等级公路路基填土本构模型研究

[J]. 岩土力学 , 2015 , 36 (8 ): 2228 -2236 .

[本文引用: 1]

[18]

Yang Aiwu Xu Caili Lang Ruiqing et al Three-dimensional mechanical properties and failure criterion of municipal solidified sludge under freeze-thaw cycles

[J]. Rock and Soil Mechanics , 2021 , 42 (4 ): 963 -975 .

[本文引用: 1]

杨爱武 , 徐彩丽 , 郎瑞卿 , 等 冻融循环作用下城市污泥固化土三维力学特性及其破坏准则

[J]. 岩土力学 , 2021 , 42 (4 ): 963 -975 .

[本文引用: 1]

[19]

Hu Tianfei Liu Jiankun Fang Jianhong et al Experimental study on the effect of cyclic freezing-thawing on mechanical properties of silty clay under different cooling temperatures

[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering , 2017 , 36 (7 ): 1757 -1767 .

[本文引用: 1]

胡田飞 , 刘建坤 , 房建宏 , 等 冻融循环下冷却温度对粉质黏土力学性质影响的试验研究

[J]. 岩石力学与工程学报 , 2017 , 36 (7 ): 1757 -1767 .

[本文引用: 1]

[20]

Hu Tianfei Liu Jiankun Liu Dawei Experiment of freeze-thaw cycling effect on silty clay under different environmental freezing temperatures

[J]. Journal of Chang’an University (Natural Science Edition) , 2017 , 37 (4 ): 41 -49 .

[本文引用: 1]

胡田飞 , 刘建坤 , 刘大伟 冻结环境温度对粉质黏土冻融循环效应影响的试验

[J]. 长安大学学报(自然科学版) , 2017 , 37 (4 ):41 -49 .

[本文引用: 1]

[21]

Hu Tianfei Liu Jiankun Fang Jianhong et al Experimental study on the effect of moisture content on mechanical properties of silty clay subjected to freeze-thaw cycling

[J]. Journal of Harbin Institute of Technology , 2017 , 49 (12 ): 123 -130 .

[本文引用: 1]

胡田飞 , 刘建坤 , 房建宏 , 等 冻融循环下含水率对粉质黏土力学性质影响试验

[J]. 哈尔滨工业大学学报 , 2017 , 49 (12 ): 123 -130 .

[本文引用: 1]

[22]

Hu Tianfei Liu Jiankun Fang Jianhong et al Experimental study on the effect of cyclic freezing-thawing on mechanical properties of silty clay with different degrees of compaction

[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering , 2017 , 36 (6 ): 1495 -1503 .

[本文引用: 1]

胡田飞 , 刘建坤 , 房建宏 , 等 冻融循环下压实度对粉质黏土力学性质影响的试验研究

[J]. 岩石力学与工程学报 , 2017 , 36 (6 ): 1495 -1503 .

[本文引用: 1]

[23]

Hu Tianfei Liu Jiankun Wang Tianliang et al Effect of freeze-thaw cycles on deformation characteristics of a silty clay and its constitutive model with double yield surfaces

[J]. Rock and Soil Mechanics , 2019 , 40 (3 ): 987 -997 .

[本文引用: 1]

胡田飞 , 刘建坤 , 王天亮 , 等 粉质黏土变形特性的冻融循环效应及其双屈服面本构模型

[J]. 岩土力学 , 2019 , 40 (3 ): 987 -997 .

[本文引用: 1]

[24]

Hu Tianfei Liu Jiankun Chang Dan et al Influence of freeze-thaw cycling on mechanical properties of silty clay and Duncan-Chang constitutive model

[J]. China Journal of Highway and Transport , 2018 , 31 (2 ): 298 -307 .

[本文引用: 2]

胡田飞 , 刘建坤 , 常丹 , 等 冻融循环对粉质黏土力学性质的影响及邓肯-张模型

[J]. 中国公路学报 , 2018 , 31 (2 ): 298 -307 .

[本文引用: 2]

[25]

Rui Dahu Guo Cheng Lu Ming et al Experimental study on water and salt migrations in clay under freezing effect

[J]. Journal of Glaciology and Geocryology , 2019 , 41 (1 ): 109 -116 .

[本文引用: 1]

芮大虎 , 郭成 , 芦明 , 等 冻结作用下黏土中水、盐迁移试验研究

[J]. 冰川冻土 , 2019 , 41 (1 ): 109 -116 .

[本文引用: 1]

[26]

Wang Dayan Ma Wei Niu Yonghong et al Effects of cyclic freezing and thawing on mechanical properties of Qinghai-Tibet clay

[J]. Cold Regions Science and Technology , 2007 , 48 (1 ): 34 -43 .

[本文引用: 1]

[27]

Li Guangxin Advanced soil mechanics [M]. 2nd ed .. Beijing : Tsinghua University Press , 2016 .

[本文引用: 1]

李广信 高等土力学 [M]. 2版 . 北京 : 清华大学出版社 , 2016 .

[本文引用: 1]

[28]

Qi Jianfeng Luan Maotian Wang Zhongtao et al Study on undrained shear behavior and hyperbolic stress-strain relationship of saturated clays

[J]. Rock and Soil Mechanics , 2008 , 29 (8 ): 2277 -2282 .

[本文引用: 1]

齐剑峰 , 栾茂田 , 王忠涛 , 等 饱和黏土不排水剪切特性及双曲线模型

[J]. 岩土力学 , 2008 , 29 (8 ): 2277 -2282 .

[本文引用: 1]

1

2014

... 寒区工程中季节性的温度变化会引起地基土发生周期性的冻结和融化现象[1 ] ,土体的冻融循环会引起土体物理性质的改变,同时也会引起土体产生附加变形,是寒区工程面临的重大考验[2 ] . ...

1

2014

... 寒区工程中季节性的温度变化会引起地基土发生周期性的冻结和融化现象[1 ] ,土体的冻融循环会引起土体物理性质的改变,同时也会引起土体产生附加变形,是寒区工程面临的重大考验[2 ] . ...

Effects of cyclic freezing and thawing on volume changes and permeabilities of soft fine-gained soils

1

1996

... 寒区工程中季节性的温度变化会引起地基土发生周期性的冻结和融化现象[1 ] ,土体的冻融循环会引起土体物理性质的改变,同时也会引起土体产生附加变形,是寒区工程面临的重大考验[2 ] . ...

Impact of freezing and thawing cycles on structure of soils and its mechanism analysis by laboratory testing

1

2015

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融循环对土结构性影响的试验研究及影响机制分析

1

2015

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Influence of freezing-thawing cycles on micro-structure and shear strength of loess

1

2014

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融循环作用对黄土微结构和强度的影响

1

2014

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Freeze-thaw induced changes in soil structure and its relationship with variations in strength

1

2012

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融作用对土结构性的影响及其导致的强度变化

1

2012

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Effect of freeze-thaw cycles on shear strength of saline soil

1

2018

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Testing study on influence of freezing and thawing on dry density and water content of soil

1

2003

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融作用对土体干容重和含水量影响的试验研究

1

2003

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Experimental study on shear strength characteristics of sulfate saline soil in Ningxia region under long-term freeze-thaw cycles

1

2019

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

A study on influence of freezing and thawing on compressibility and shear strength of marine soft soil

1

2019

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融作用对海相软土压缩性及抗剪强度影响研究

1

2019

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Effect of freeze-thaw cycles on the strength behaviour of recompacted loess in true triaxial tests

1

2021

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Study on geometric type changes of Fuping loess microstructure under freeze-thaw cycles

1

2021

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融循环作用下富平黄土微观结构几何类型变化研究

1

2021

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Experimental study on mechanical properties of expansive soil of artificial preparation under freeze-thaw cycle conditions

1

2019

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融循环条件下膨胀土力学特性试验研究

1

2019

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Investigation on the influence of freezing-thawing cycle on the permeability coefficient anisotropy of loess

1

2020

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融循环对黄土渗透系数各向异性影响的试验研究

1

2020

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Study on the strength and microscopic characteristics of unsaturated subgrade soil under freezing-thawing conditions

1

2019

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

冻融条件下非饱和路基土的强度及微观特性研究

1

2019

... 关于冻融循环对土体物理性质的影响,国内外学者进行了大量的研究.郑郧等[3 ] 的试验表明冻融循环次数在15次以内时,随着冻融次数的增加,土中小于0.005 mm的颗粒和大孔隙含量逐渐增多,土的液塑限、塑性指数、比表面积均随之有所增大,中等尺寸孔隙不断减少,等效直径<0.1 μm的孔隙含量基本上保持不变.倪万魁等[4 ] 利用电子扫描技术发现,冻融会破坏土颗粒之间的连结,大团粒破碎,导致黄土结构更加疏松,当压力超过自重应力时会产生更大的附加变形.方丽莉等[5 ] 对补水和不补水状态下的青藏粉质黏土进行了冻融试验,发现冻融后土样电阻率、CT值、黏聚力和内摩擦角都会增大,Han等[6 ] 通过盐碱土的剪切试验也得到了相似的结论.杨成松等[7 ] 对补水状态下不同初始干容重和含水量的砂质黏土和轻亚黏土经过多次冻融循环试验,发现土体的干容重最后会趋于定值,而此定值只与土体的种类有关,冻融循环后的土体含水量比初始含水量大.Zhang等[8 ] 利用SEM和LDA技术发现长期的冻融循环后会导致土颗粒破碎以及土壤结构的改变.陶勇等[9 ] 发现海相软土冻融作用后黏聚力降低31.5%~58.5%,内摩擦角增加6%~15%.Zheng等[10 ] 对冻融后的黄土进行了真三轴试验,发现随着中主应力系数b 的增长,黏聚力先增长、后下降,其内摩擦角在28.11°~32.53°范围内波动.付翔宇等[11 ] 利用电镜扫描技术对冻融循环后的富平黄土微观结构进行观察分析,发现随着冻融次数的增加,富平黄土颗粒大小逐渐趋向于均一,颗粒圆形度先减小后增加,土颗粒中粒状粒子和扁平状粒子最终都会发展为以粒面接触为主.时伟等[12 ] 对原位膨胀土进行了动力特性方面的试验,发现阻尼比最大变化量出现在第一次冻融循环后,动剪切模量在前三次冻融循环中变化量都较大.赵茜等[13 ] 发现冻融循环作用会使水平、竖直向原状黄土及重塑黄土的渗透系数呈现出数量级增大的变化趋势.崔宏环等[14 ] 发现非饱和路基粉质黏土在第一次冻融循环后强度降低量最大,并且其强度随冻结负温的降低呈先降低后趋于缓和的趋势. ...

Laboratory study on effect of cyclic freeze-thaw on the uniaxial compressive properties of clayey coarse grained soils

1

2019

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

冻融循环对黏质粗粒土单轴抗压性能影响的试验研究

1

2019

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Normalized stress-strain behavior of silty sand under freeze-thaw cycles

1

2015

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

冻融循环下粉砂土应力-应变归一化特性研究

1

2015

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

A constitutive model of subgrade in a seasonally frozen area with considering freeze-thaw cycles

1

2015

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

考虑冻融循环的季冻区高等级公路路基填土本构模型研究

1

2015

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Three-dimensional mechanical properties and failure criterion of municipal solidified sludge under freeze-thaw cycles

1

2021

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

冻融循环作用下城市污泥固化土三维力学特性及其破坏准则

1

2021

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Experimental study on the effect of cyclic freezing-thawing on mechanical properties of silty clay under different cooling temperatures

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

冻融循环下冷却温度对粉质黏土力学性质影响的试验研究

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Experiment of freeze-thaw cycling effect on silty clay under different environmental freezing temperatures

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

冻结环境温度对粉质黏土冻融循环效应影响的试验

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Experimental study on the effect of moisture content on mechanical properties of silty clay subjected to freeze-thaw cycling

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

冻融循环下含水率对粉质黏土力学性质影响试验

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Experimental study on the effect of cyclic freezing-thawing on mechanical properties of silty clay with different degrees of compaction

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

冻融循环下压实度对粉质黏土力学性质影响的试验研究

1

2017

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Effect of freeze-thaw cycles on deformation characteristics of a silty clay and its constitutive model with double yield surfaces

1

2019

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

粉质黏土变形特性的冻融循环效应及其双屈服面本构模型

1

2019

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

Influence of freeze-thaw cycling on mechanical properties of silty clay and Duncan-Chang constitutive model

2

2018

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

... 冻融循环多发生在地基和路基的表层,由于压实过程的超固结应力历史和行车荷载的瞬时性,低渗透性的粉质黏土路基在融化阶段一般来不及发生排水固结过程,因此本试验的三轴试验类型为UU试验[24 ] ,试验仪器为英国GDS动静态三轴,试验围压为50 kPa、100 kPa、200 kPa和300 kPa,剪切速率为0.8 mm∙min-1 ,剪切试验的终止条件为应变达到20%.采样地冬季近年日均最低气温为-24 ℃,历史最低气温为-30 ℃,春夏秋季的日均气温为20 ℃左右.在土样冻结过程中,在冻结锋面处液态水含量急剧减少,造成土样中盐分分布不均衡[25 ] ,为保证土样快速冻结,避免土样在冻结过程中水分沿径向迁移,造成土样中盐分分布不均匀,因此试验的冻结温度设定为-30 ℃,而土样的融化温度采用20 ℃.通过预试验发现冻结时间和融化时间为12 h可以保证土样完全冻结和融化.试验表明[26 ] ,细粒土经历3~7次冻融后破坏强度达到最小值,因此本试验方案设计的冻融循环次数为0次、3次、5次和7次. ...

冻融循环对粉质黏土力学性质的影响及邓肯-张模型

2

2018

... 关于土体变形方面,未经冻融作用的应力应变特性得到了深入的研究,众多学者将金属材料的强度理论引入土力学中,提出了不同适用范围的本构模型,已为工程建设提供了大量理论上的指导,但是对于冻融作用下土的应力应变关系的研究与未经冻融作用的土相比尚不够深入,因此,建立冻融循环作用下岩土体的本构模型是预测和控制寒区工程基础沉降的重要研究方向.陈涛等[15 ] 探究了冻融循环作用对粗粒土单轴抗压性能的影响,建立了土体的单轴抗压强度与循环冻融次数和细砾组含量的函数关系.常丹等[16 ] 基于Konder归一化模型建立了粉砂土考虑围压和冻融循环次数的归一化方程,该模型很好地预测了粉砂土的应力应变关系.崔宏环等[17 ] 在大量试验数据的基础上,分别以椭圆方程和抛物线方程拟合体变屈服面和剪切屈服面,建立了考虑冻融循环条件下融土的双屈服面本构模型,预测了100 kPa围压、不同冻融循环次数下试验结果.杨爱武等[18 ] 基于Lade-Duncan及Matsuoka-Nakai模型,对污泥固化土进行大量的真三轴试验,提出污泥固化土的破坏准则,该模型可以较好地预测不同中主应力比b 和冻融循环次数下的内摩擦角φ b ' . 通过对粉质黏土在不同冷却温度、冻结环境温度、含水率和压实度下的试验工况下进行大量的三轴试验,胡田飞等认为冷却温度会影响破坏强度随冻融次数的波动范围以及达到稳定状态所需的冻融循环次数[19 ] ;冻结环境温度与破坏强度达到稳定值所需的冻融循环次数呈正相关[20 ] ;压实度影响土样在冻融过程中水分的迁移和分布,从而影响土样的强度以及抗剪指标[21 ] ;不同初始含水率试样冻融循环后的应力应变曲线趋于接近,随着含水率的增加土体破坏强度以非线性规律减小[22 ] ;建立了冻融循环修正的双屈服面本构模型以及邓肯-张模型,模型计算值与试验结果基本吻合[23 -24 ] . ...

... 冻融循环多发生在地基和路基的表层,由于压实过程的超固结应力历史和行车荷载的瞬时性,低渗透性的粉质黏土路基在融化阶段一般来不及发生排水固结过程,因此本试验的三轴试验类型为UU试验[24 ] ,试验仪器为英国GDS动静态三轴,试验围压为50 kPa、100 kPa、200 kPa和300 kPa,剪切速率为0.8 mm∙min-1 ,剪切试验的终止条件为应变达到20%.采样地冬季近年日均最低气温为-24 ℃,历史最低气温为-30 ℃,春夏秋季的日均气温为20 ℃左右.在土样冻结过程中,在冻结锋面处液态水含量急剧减少,造成土样中盐分分布不均衡[25 ] ,为保证土样快速冻结,避免土样在冻结过程中水分沿径向迁移,造成土样中盐分分布不均匀,因此试验的冻结温度设定为-30 ℃,而土样的融化温度采用20 ℃.通过预试验发现冻结时间和融化时间为12 h可以保证土样完全冻结和融化.试验表明[26 ] ,细粒土经历3~7次冻融后破坏强度达到最小值,因此本试验方案设计的冻融循环次数为0次、3次、5次和7次. ...

Experimental study on water and salt migrations in clay under freezing effect

1

2019

... 冻融循环多发生在地基和路基的表层,由于压实过程的超固结应力历史和行车荷载的瞬时性,低渗透性的粉质黏土路基在融化阶段一般来不及发生排水固结过程,因此本试验的三轴试验类型为UU试验[24 ] ,试验仪器为英国GDS动静态三轴,试验围压为50 kPa、100 kPa、200 kPa和300 kPa,剪切速率为0.8 mm∙min-1 ,剪切试验的终止条件为应变达到20%.采样地冬季近年日均最低气温为-24 ℃,历史最低气温为-30 ℃,春夏秋季的日均气温为20 ℃左右.在土样冻结过程中,在冻结锋面处液态水含量急剧减少,造成土样中盐分分布不均衡[25 ] ,为保证土样快速冻结,避免土样在冻结过程中水分沿径向迁移,造成土样中盐分分布不均匀,因此试验的冻结温度设定为-30 ℃,而土样的融化温度采用20 ℃.通过预试验发现冻结时间和融化时间为12 h可以保证土样完全冻结和融化.试验表明[26 ] ,细粒土经历3~7次冻融后破坏强度达到最小值,因此本试验方案设计的冻融循环次数为0次、3次、5次和7次. ...

冻结作用下黏土中水、盐迁移试验研究

1

2019

... 冻融循环多发生在地基和路基的表层,由于压实过程的超固结应力历史和行车荷载的瞬时性,低渗透性的粉质黏土路基在融化阶段一般来不及发生排水固结过程,因此本试验的三轴试验类型为UU试验[24 ] ,试验仪器为英国GDS动静态三轴,试验围压为50 kPa、100 kPa、200 kPa和300 kPa,剪切速率为0.8 mm∙min-1 ,剪切试验的终止条件为应变达到20%.采样地冬季近年日均最低气温为-24 ℃,历史最低气温为-30 ℃,春夏秋季的日均气温为20 ℃左右.在土样冻结过程中,在冻结锋面处液态水含量急剧减少,造成土样中盐分分布不均衡[25 ] ,为保证土样快速冻结,避免土样在冻结过程中水分沿径向迁移,造成土样中盐分分布不均匀,因此试验的冻结温度设定为-30 ℃,而土样的融化温度采用20 ℃.通过预试验发现冻结时间和融化时间为12 h可以保证土样完全冻结和融化.试验表明[26 ] ,细粒土经历3~7次冻融后破坏强度达到最小值,因此本试验方案设计的冻融循环次数为0次、3次、5次和7次. ...

Effects of cyclic freezing and thawing on mechanical properties of Qinghai-Tibet clay

1

2007

... 冻融循环多发生在地基和路基的表层,由于压实过程的超固结应力历史和行车荷载的瞬时性,低渗透性的粉质黏土路基在融化阶段一般来不及发生排水固结过程,因此本试验的三轴试验类型为UU试验[24 ] ,试验仪器为英国GDS动静态三轴,试验围压为50 kPa、100 kPa、200 kPa和300 kPa,剪切速率为0.8 mm∙min-1 ,剪切试验的终止条件为应变达到20%.采样地冬季近年日均最低气温为-24 ℃,历史最低气温为-30 ℃,春夏秋季的日均气温为20 ℃左右.在土样冻结过程中,在冻结锋面处液态水含量急剧减少,造成土样中盐分分布不均衡[25 ] ,为保证土样快速冻结,避免土样在冻结过程中水分沿径向迁移,造成土样中盐分分布不均匀,因此试验的冻结温度设定为-30 ℃,而土样的融化温度采用20 ℃.通过预试验发现冻结时间和融化时间为12 h可以保证土样完全冻结和融化.试验表明[26 ] ,细粒土经历3~7次冻融后破坏强度达到最小值,因此本试验方案设计的冻融循环次数为0次、3次、5次和7次. ...

1

2016

... 经过大量的试验发现取破坏强度的95%以及70%计算模型参数a 和b 较为准确[27 ] ,为避免偶然误差,本文采用破坏强度的95%以及70%之间的所有点拟合代替取破坏强度的95%以及70%两点数据计算模型参数a 和b ,拟合曲线如图5 所示,获得的模型参数a 、b 见表3 .将同一冻融循环次数不同围压下的土样破坏比取平均值,绘制图6 .随着冻融循环次数的增加,土样的破坏比先降低后增加.邓肯-张模型中l g ( E i / p a ) l g ( σ 3 / p a ) 图7 ,图中拟合直线的截距、斜率分别用K 、n 表示,将K 、n 与冻融循环次数N 的关系绘制成图8 和图9 ,可以看出,随着冻融次数N 的增加,参数K 值逐渐减小,参数n 值先增加后减小. ...

1

2016

... 经过大量的试验发现取破坏强度的95%以及70%计算模型参数a 和b 较为准确[27 ] ,为避免偶然误差,本文采用破坏强度的95%以及70%之间的所有点拟合代替取破坏强度的95%以及70%两点数据计算模型参数a 和b ,拟合曲线如图5 所示,获得的模型参数a 、b 见表3 .将同一冻融循环次数不同围压下的土样破坏比取平均值,绘制图6 .随着冻融循环次数的增加,土样的破坏比先降低后增加.邓肯-张模型中l g ( E i / p a ) l g ( σ 3 / p a ) 图7 ,图中拟合直线的截距、斜率分别用K 、n 表示,将K 、n 与冻融循环次数N 的关系绘制成图8 和图9 ,可以看出,随着冻融次数N 的增加,参数K 值逐渐减小,参数n 值先增加后减小. ...

Study on undrained shear behavior and hyperbolic stress-strain relationship of saturated clays

1

2008

... 在邓肯-张模型中假定ε 1 ε 3 ν t [28 ] 通过计算建议泊松比ν t ν t ν t ν t = 0.49 . ...

饱和黏土不排水剪切特性及双曲线模型

1

2008

... 在邓肯-张模型中假定ε 1 ε 3 ν t [28 ] 通过计算建议泊松比ν t ν t ν t ν t = 0.49 . ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号