Cryospheric changes and their impacts: present, trends and key issues

1

2009

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

冰冻圈变化及其影响研究——现状、 趋势及关键问题

1

2009

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

Recent progress in the study of the change of cryosphere in the Northern Hemisphere and its impacts on climate and environment

1

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响

1

2015

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

Challenges in the study of cryospheric changes and their impacts

2

2013

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 在国际上, 冰冻圈一直是被纳入气候变化框架而研究的.1990—2006年, 科学家主要关注冰冻圈在气候系统中的作用, 对它的研究主要包含在气候变化与变率研究中, 适应方面主要聚焦冰冻圈变化对水资源与海平面变化的影响, 2000年启动的气候与冰冻圈计划(Climate and Cryosphere Project, CliC)就是这一时期的重要标志[15].2007年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)发布第四次气候变化评估报告[16], 首次将冰冻圈从气候变率与变化研究中分离出来独立成一章进行评估, 同年国际冰冻圈科学协会(International Association of Cryospheric Sciences, IACS)成立, 成为国际大地测量与地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)新的一级学会, 使冰冻圈由三级学科跃升为一级学科[3].从此, 冰冻圈的学科地位得到显著提升, 冰冻圈研究走向了快速发展的轨道, 其影响由水资源、 海平面变化, 延伸到资源开发、 航道开通、 人居环境、 健康、 疾病、 文化等人文经济领域.目前, 冰冻圈研究已形成以自然科学研究为基础, 以自然、 人文、 社会经济等多学科交叉融合的应用基础与应用研究为出口的学科体系化研究, 其宗旨是服务社会经济可持续发展, 关注点不仅是其对气候系统的作用, 更重要是对人类社会经济可持续发展的现实与潜在影响及其应对、 适应与减缓.其中, 冰冻圈变化的风险、 脆弱性与适应逐渐受到科学家的关注[17-24]. ...

冰冻圈变化及其影响研究的主要科学问题概论

2

2013

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 在国际上, 冰冻圈一直是被纳入气候变化框架而研究的.1990—2006年, 科学家主要关注冰冻圈在气候系统中的作用, 对它的研究主要包含在气候变化与变率研究中, 适应方面主要聚焦冰冻圈变化对水资源与海平面变化的影响, 2000年启动的气候与冰冻圈计划(Climate and Cryosphere Project, CliC)就是这一时期的重要标志[15].2007年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)发布第四次气候变化评估报告[16], 首次将冰冻圈从气候变率与变化研究中分离出来独立成一章进行评估, 同年国际冰冻圈科学协会(International Association of Cryospheric Sciences, IACS)成立, 成为国际大地测量与地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)新的一级学会, 使冰冻圈由三级学科跃升为一级学科[3].从此, 冰冻圈的学科地位得到显著提升, 冰冻圈研究走向了快速发展的轨道, 其影响由水资源、 海平面变化, 延伸到资源开发、 航道开通、 人居环境、 健康、 疾病、 文化等人文经济领域.目前, 冰冻圈研究已形成以自然科学研究为基础, 以自然、 人文、 社会经济等多学科交叉融合的应用基础与应用研究为出口的学科体系化研究, 其宗旨是服务社会经济可持续发展, 关注点不仅是其对气候系统的作用, 更重要是对人类社会经济可持续发展的现实与潜在影响及其应对、 适应与减缓.其中, 冰冻圈变化的风险、 脆弱性与适应逐渐受到科学家的关注[17-24]. ...

Research frame of vulnerability and adaptation for the cryosphere and its changes

3

2015

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 冰冻圈是指地球表层连续分布且具有一定厚度的负温圈层, 其组成要素包括冰川(含冰盖)、 冻土(包括季节冻土和多年冻土)、 积雪、 河冰和湖冰、 海冰、 冰架、 冰山和海底多年冻土, 以及大气圈对流层和平流层内的冻结状水体[14].国际上有关冰冻圈变化影响与适应的研究尚无相对明确的科学定义、 方法体系和相应的研究内容等.然而, 冰冻圈作为气候系统的一个重要圈层, 气候变化适应的有关概念和理论方法完全可以借鉴[4]. ...

... (1)2007—2015年冰冻圈变化的脆弱性与适应研究阶段.该阶段基于对国际国内气候变化适应研究与冰冻圈变化及其影响研究的当时认知, 在探索冰冻圈及其变化的脆弱性概念基础上[55], 以影响-脆弱性-适应为主线, 详细阐述了冰冻圈变化的社会经济影响研究、 脆弱性研究、 适应研究内容及其关键科学问题, 探讨了冰冻圈变化的脆弱性与适应研究方法, 初步建立了中国冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究体系[4]. ...

冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究体系

3

2015

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 冰冻圈是指地球表层连续分布且具有一定厚度的负温圈层, 其组成要素包括冰川(含冰盖)、 冻土(包括季节冻土和多年冻土)、 积雪、 河冰和湖冰、 海冰、 冰架、 冰山和海底多年冻土, 以及大气圈对流层和平流层内的冻结状水体[14].国际上有关冰冻圈变化影响与适应的研究尚无相对明确的科学定义、 方法体系和相应的研究内容等.然而, 冰冻圈作为气候系统的一个重要圈层, 气候变化适应的有关概念和理论方法完全可以借鉴[4]. ...

... (1)2007—2015年冰冻圈变化的脆弱性与适应研究阶段.该阶段基于对国际国内气候变化适应研究与冰冻圈变化及其影响研究的当时认知, 在探索冰冻圈及其变化的脆弱性概念基础上[55], 以影响-脆弱性-适应为主线, 详细阐述了冰冻圈变化的社会经济影响研究、 脆弱性研究、 适应研究内容及其关键科学问题, 探讨了冰冻圈变化的脆弱性与适应研究方法, 初步建立了中国冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究体系[4]. ...

Moraine-dammed lake distribution and outburst flood risk in the Chinese Himalaya

1

2015

... 基于国际灾害风险研究新理念, 中国科学家建立了由冰冻圈致灾事件危险性、 承灾体暴露度与脆弱性, 以及承灾区适应能力构成的冰冻圈灾害综合风险评估概念模型, 分别对青藏高原冰湖溃决灾害与雪灾风险进行了综合评价.中国喜马拉雅山区和念青唐古拉山中东段为冰湖溃决灾害极高和高风险区, 潜在危险性冰湖较多是该区风险高与极高的关键成灾因子[5,7].青藏高原雪灾高风险区呈东北西南走向分布于青海省青南高原、 甘肃省甘南州、 四川省甘孜州西北部, 西藏自治区的索县、 那曲、 日喀则等地区, 尤其是长江、 黄河和澜沧江源区是雪灾高风险集中分布区.降雪量较大、 持续时间较长与牲畜超载是导致雪灾高风险的关键因素[62].雪灾对区域社会经济影响显著, 研究表明, 在江河源区, 随雪灾发生强度增加, 牛羊肉产量呈明显下降趋势, 雪灾强度每增加1个单位, 将导致牛羊肉产量降低0.213个单位[22]. ...

A preliminary study of cryosphere service function and value evaluation

3

2015

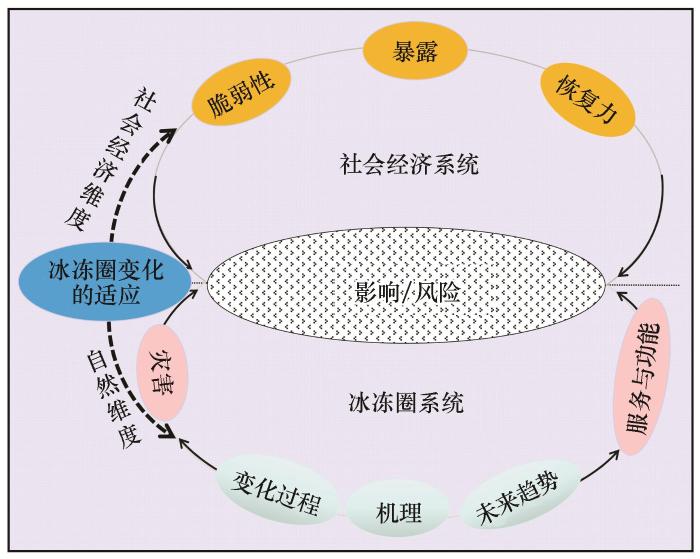

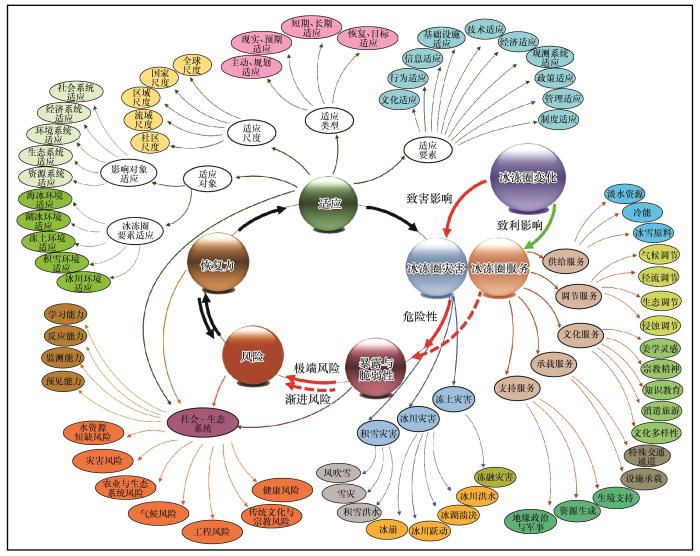

... 根据国内外现状, 我们将冰冻圈变化的适应研究定义为“是针对冰冻圈变化引发的风险与脆弱性、 服务能力与价值开展适应理论、 方法和应用研究的科学”, 是冰冻圈科学学科体系中的重要分支和新兴研究领域.冰冻圈已经或正在发生显著变化, 适应是人类应对冰冻圈变化影响的优先选择.在变化-影响-适应这一链条上, 不同时空尺度冰冻圈自身变化的过程、 机理及其未来演变态势是适应研究的前提与基础, 其变化程度、 未来走势决定了影响的利弊方向、 危险性程度与系统的暴露程度, 是适应选择的自然维度.冰冻圈变化产生诸种影响, 其中既有正向影响, 又有负向影响.正向影响主要是冰冻圈提供的各种惠益, 即冰冻圈服务, 包括供给服务、 调节服务、 社会文化服务、 承载服务、 支持服务[6,13]; 负向影响, 即冰冻圈灾害, 如冰雪崩、 雪灾、 冰川泥石流、 冰湖溃决、 热融侵蚀等.不仅负向影响威胁自然与人类系统的可持续发展, 正向影响亦可能转变成风险, 如随着冰冻圈显著萎缩, 融水径流减少到一定程度并超过某一阈值, 其供给与调节功能减弱甚至消失, 将给全球依赖高山冰雪融水供给的干旱地区绿洲社会-生态系统以巨大风险.冰冻圈变化引发其服务能力的强弱变化与转化、 各种影响与冰冻圈灾害事件是社会-生态系统的外部驱动力, 而社会-生态系统的暴露、 脆弱性与恢复力为系统内部因素, 从社会经济层面决定了风险的程度与适应冰冻圈变化影响的能力, 是适应方案与途径选择的社会经济维度.冰冻圈变化-冰冻圈变化的服务与功能/灾害-风险-系统的暴露度、 脆弱性与恢复力-适应构成了冰冻圈变化适应的主要研究内容(图1).冰冻圈变化适应研究是当前全球变化研究中自然科学与社会科学交叉融合研究的典型代表. ...

... (2)2015年至今, 冰冻圈变化适应研究阶段.随着冰冻圈变化及其影响研究的深入与认知的进一步提升, 2015年中国科学家率先提出冰冻圈服务概念, 并初步探讨了冰冻圈功能与服务的框架与价值评估体系[6].之后, 在中国自然科学基金委员会重大项目“中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究”的资助下, 较为系统化的开展中国冰冻圈服务的形成过程、 分类体系、 评估内容、 评估方法等研究[13,56-58]. ...

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

1

2017

... 基于国际灾害风险研究新理念, 中国科学家建立了由冰冻圈致灾事件危险性、 承灾体暴露度与脆弱性, 以及承灾区适应能力构成的冰冻圈灾害综合风险评估概念模型, 分别对青藏高原冰湖溃决灾害与雪灾风险进行了综合评价.中国喜马拉雅山区和念青唐古拉山中东段为冰湖溃决灾害极高和高风险区, 潜在危险性冰湖较多是该区风险高与极高的关键成灾因子[5,7].青藏高原雪灾高风险区呈东北西南走向分布于青海省青南高原、 甘肃省甘南州、 四川省甘孜州西北部, 西藏自治区的索县、 那曲、 日喀则等地区, 尤其是长江、 黄河和澜沧江源区是雪灾高风险集中分布区.降雪量较大、 持续时间较长与牲畜超载是导致雪灾高风险的关键因素[62].雪灾对区域社会经济影响显著, 研究表明, 在江河源区, 随雪灾发生强度增加, 牛羊肉产量呈明显下降趋势, 雪灾强度每增加1个单位, 将导致牛羊肉产量降低0.213个单位[22]. ...

1

2017

... 基于国际灾害风险研究新理念, 中国科学家建立了由冰冻圈致灾事件危险性、 承灾体暴露度与脆弱性, 以及承灾区适应能力构成的冰冻圈灾害综合风险评估概念模型, 分别对青藏高原冰湖溃决灾害与雪灾风险进行了综合评价.中国喜马拉雅山区和念青唐古拉山中东段为冰湖溃决灾害极高和高风险区, 潜在危险性冰湖较多是该区风险高与极高的关键成灾因子[5,7].青藏高原雪灾高风险区呈东北西南走向分布于青海省青南高原、 甘肃省甘南州、 四川省甘孜州西北部, 西藏自治区的索县、 那曲、 日喀则等地区, 尤其是长江、 黄河和澜沧江源区是雪灾高风险集中分布区.降雪量较大、 持续时间较长与牲畜超载是导致雪灾高风险的关键因素[62].雪灾对区域社会经济影响显著, 研究表明, 在江河源区, 随雪灾发生强度增加, 牛羊肉产量呈明显下降趋势, 雪灾强度每增加1个单位, 将导致牛羊肉产量降低0.213个单位[22]. ...

Cryospheric Science: research framework and disciplinary system

2

2018

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 冰冻圈变化适应研究犹如星星之火, 正在全球变化研究中兴起, 其科学理念与未来地球(Future Earth)计划高度契合.同时, 冰冻圈适应又位居冰冻圈科学体系(冰冻圈科学树[8])“金字塔塔尖”, 是冰冻圈自然过程融通可持续发展的最后一环, 直接与人类圈联结.其最终目标是要在冰冻圈与人类圏相互作用中寻找社会经济可持续发展的解决方案, 涉及到人类社会的诸多方面, 加之冰冻圈不同要素影响的时空尺度差异较大, 影响的程度不同, 与人文关联的紧密关系存在差异, 对社会经济影响有利、 有弊, 且利弊共存、 可变, 这些都为冰冻圈适应研究带来巨大挑战. ...

Integrated impacts of cryosphere change on the economic and social system and its adaptive managements strategies

2018

冰冻圈变化对经济社会系统的综合影响及其适应性管理策略

2018

Vulnerability and adaptation of an oasis social-ecological system affected by glacier change in an arid region of northwestern China

2019

Adaptation research of cryosphere change in China: advances and prospections

2019

Contribution of permafrost to grassland ecological carrying capacity in the Qinghai-Tibetan Plateau

2019

多年冻土对青藏高原草地生态承载力的贡献研究

2019

Cascading risks to the deterioration in cryospheric functions and services

5

2019

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 根据国内外现状, 我们将冰冻圈变化的适应研究定义为“是针对冰冻圈变化引发的风险与脆弱性、 服务能力与价值开展适应理论、 方法和应用研究的科学”, 是冰冻圈科学学科体系中的重要分支和新兴研究领域.冰冻圈已经或正在发生显著变化, 适应是人类应对冰冻圈变化影响的优先选择.在变化-影响-适应这一链条上, 不同时空尺度冰冻圈自身变化的过程、 机理及其未来演变态势是适应研究的前提与基础, 其变化程度、 未来走势决定了影响的利弊方向、 危险性程度与系统的暴露程度, 是适应选择的自然维度.冰冻圈变化产生诸种影响, 其中既有正向影响, 又有负向影响.正向影响主要是冰冻圈提供的各种惠益, 即冰冻圈服务, 包括供给服务、 调节服务、 社会文化服务、 承载服务、 支持服务[6,13]; 负向影响, 即冰冻圈灾害, 如冰雪崩、 雪灾、 冰川泥石流、 冰湖溃决、 热融侵蚀等.不仅负向影响威胁自然与人类系统的可持续发展, 正向影响亦可能转变成风险, 如随着冰冻圈显著萎缩, 融水径流减少到一定程度并超过某一阈值, 其供给与调节功能减弱甚至消失, 将给全球依赖高山冰雪融水供给的干旱地区绿洲社会-生态系统以巨大风险.冰冻圈变化引发其服务能力的强弱变化与转化、 各种影响与冰冻圈灾害事件是社会-生态系统的外部驱动力, 而社会-生态系统的暴露、 脆弱性与恢复力为系统内部因素, 从社会经济层面决定了风险的程度与适应冰冻圈变化影响的能力, 是适应方案与途径选择的社会经济维度.冰冻圈变化-冰冻圈变化的服务与功能/灾害-风险-系统的暴露度、 脆弱性与恢复力-适应构成了冰冻圈变化适应的主要研究内容(图1).冰冻圈变化适应研究是当前全球变化研究中自然科学与社会科学交叉融合研究的典型代表. ...

... (2)2015年至今, 冰冻圈变化适应研究阶段.随着冰冻圈变化及其影响研究的深入与认知的进一步提升, 2015年中国科学家率先提出冰冻圈服务概念, 并初步探讨了冰冻圈功能与服务的框架与价值评估体系[6].之后, 在中国自然科学基金委员会重大项目“中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究”的资助下, 较为系统化的开展中国冰冻圈服务的形成过程、 分类体系、 评估内容、 评估方法等研究[13,56-58]. ...

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

... [13,56]. ...

冰冻圈功能及其服务衰退的级联风险

5

2019

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 根据国内外现状, 我们将冰冻圈变化的适应研究定义为“是针对冰冻圈变化引发的风险与脆弱性、 服务能力与价值开展适应理论、 方法和应用研究的科学”, 是冰冻圈科学学科体系中的重要分支和新兴研究领域.冰冻圈已经或正在发生显著变化, 适应是人类应对冰冻圈变化影响的优先选择.在变化-影响-适应这一链条上, 不同时空尺度冰冻圈自身变化的过程、 机理及其未来演变态势是适应研究的前提与基础, 其变化程度、 未来走势决定了影响的利弊方向、 危险性程度与系统的暴露程度, 是适应选择的自然维度.冰冻圈变化产生诸种影响, 其中既有正向影响, 又有负向影响.正向影响主要是冰冻圈提供的各种惠益, 即冰冻圈服务, 包括供给服务、 调节服务、 社会文化服务、 承载服务、 支持服务[6,13]; 负向影响, 即冰冻圈灾害, 如冰雪崩、 雪灾、 冰川泥石流、 冰湖溃决、 热融侵蚀等.不仅负向影响威胁自然与人类系统的可持续发展, 正向影响亦可能转变成风险, 如随着冰冻圈显著萎缩, 融水径流减少到一定程度并超过某一阈值, 其供给与调节功能减弱甚至消失, 将给全球依赖高山冰雪融水供给的干旱地区绿洲社会-生态系统以巨大风险.冰冻圈变化引发其服务能力的强弱变化与转化、 各种影响与冰冻圈灾害事件是社会-生态系统的外部驱动力, 而社会-生态系统的暴露、 脆弱性与恢复力为系统内部因素, 从社会经济层面决定了风险的程度与适应冰冻圈变化影响的能力, 是适应方案与途径选择的社会经济维度.冰冻圈变化-冰冻圈变化的服务与功能/灾害-风险-系统的暴露度、 脆弱性与恢复力-适应构成了冰冻圈变化适应的主要研究内容(图1).冰冻圈变化适应研究是当前全球变化研究中自然科学与社会科学交叉融合研究的典型代表. ...

... (2)2015年至今, 冰冻圈变化适应研究阶段.随着冰冻圈变化及其影响研究的深入与认知的进一步提升, 2015年中国科学家率先提出冰冻圈服务概念, 并初步探讨了冰冻圈功能与服务的框架与价值评估体系[6].之后, 在中国自然科学基金委员会重大项目“中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究”的资助下, 较为系统化的开展中国冰冻圈服务的形成过程、 分类体系、 评估内容、 评估方法等研究[13,56-58]. ...

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

... [13,56]. ...

2

2017

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 冰冻圈是指地球表层连续分布且具有一定厚度的负温圈层, 其组成要素包括冰川(含冰盖)、 冻土(包括季节冻土和多年冻土)、 积雪、 河冰和湖冰、 海冰、 冰架、 冰山和海底多年冻土, 以及大气圈对流层和平流层内的冻结状水体[14].国际上有关冰冻圈变化影响与适应的研究尚无相对明确的科学定义、 方法体系和相应的研究内容等.然而, 冰冻圈作为气候系统的一个重要圈层, 气候变化适应的有关概念和理论方法完全可以借鉴[4]. ...

2

2017

... 全球环境变化研究领域正在掀起一场由自然科学为基础, 向以自然、 人文和社会经济交叉融合为主、 服务可持续发展的跨学科集成研究的转变, 其标志就是2012年6月在里约热内卢联合国可持续发展大会(UNCSD, Rio+20)上正式启动未来地球计划(Future Earth).而早在2007年, 中国科学家在冰冻圈研究中就敏锐洞悉到冰冻圈变化的自然过程会对区域社会经济带来显著影响, 如何将冰冻圈变化的自然过程与其对社会可持续发展的影响关联起来, 开展研究成为值得关注的核心问题.同年, 在国家重点基础研究发展计划支持下, 启动的 “中国冰冻圈动态过程及其对气候、 水文和生态的影响机理与适应对策”, 在全球率先开展了冰冻圈变化的脆弱性与适应途径的理论探索和实践研究.该项目在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、 社会、 生态、 技术与冰冻圈变化相结合, 开展冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施[1].之后, 2010年和2013年陆续启动了全球变化研究重大科学研究计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策(2010—2014)”与全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目(即超级973项目)“冰冻圈变化及其影响研究(2013—2017)”, 进一步深入研究冰冻圈变化的社会经济影响、 风险与适应机制[2-3].通过上述研究, 带动了中国冰冻圈变化影响与适应研究的广泛开展[4-13], 并逐渐形成了冰冻圈科学学科体系[8,14]. ...

... 冰冻圈是指地球表层连续分布且具有一定厚度的负温圈层, 其组成要素包括冰川(含冰盖)、 冻土(包括季节冻土和多年冻土)、 积雪、 河冰和湖冰、 海冰、 冰架、 冰山和海底多年冻土, 以及大气圈对流层和平流层内的冻结状水体[14].国际上有关冰冻圈变化影响与适应的研究尚无相对明确的科学定义、 方法体系和相应的研究内容等.然而, 冰冻圈作为气候系统的一个重要圈层, 气候变化适应的有关概念和理论方法完全可以借鉴[4]. ...

Climate and Cryosphere Project

1

... 在国际上, 冰冻圈一直是被纳入气候变化框架而研究的.1990—2006年, 科学家主要关注冰冻圈在气候系统中的作用, 对它的研究主要包含在气候变化与变率研究中, 适应方面主要聚焦冰冻圈变化对水资源与海平面变化的影响, 2000年启动的气候与冰冻圈计划(Climate and Cryosphere Project, CliC)就是这一时期的重要标志[15].2007年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)发布第四次气候变化评估报告[16], 首次将冰冻圈从气候变率与变化研究中分离出来独立成一章进行评估, 同年国际冰冻圈科学协会(International Association of Cryospheric Sciences, IACS)成立, 成为国际大地测量与地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)新的一级学会, 使冰冻圈由三级学科跃升为一级学科[3].从此, 冰冻圈的学科地位得到显著提升, 冰冻圈研究走向了快速发展的轨道, 其影响由水资源、 海平面变化, 延伸到资源开发、 航道开通、 人居环境、 健康、 疾病、 文化等人文经济领域.目前, 冰冻圈研究已形成以自然科学研究为基础, 以自然、 人文、 社会经济等多学科交叉融合的应用基础与应用研究为出口的学科体系化研究, 其宗旨是服务社会经济可持续发展, 关注点不仅是其对气候系统的作用, 更重要是对人类社会经济可持续发展的现实与潜在影响及其应对、 适应与减缓.其中, 冰冻圈变化的风险、 脆弱性与适应逐渐受到科学家的关注[17-24]. ...

1

2007

... 在国际上, 冰冻圈一直是被纳入气候变化框架而研究的.1990—2006年, 科学家主要关注冰冻圈在气候系统中的作用, 对它的研究主要包含在气候变化与变率研究中, 适应方面主要聚焦冰冻圈变化对水资源与海平面变化的影响, 2000年启动的气候与冰冻圈计划(Climate and Cryosphere Project, CliC)就是这一时期的重要标志[15].2007年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)发布第四次气候变化评估报告[16], 首次将冰冻圈从气候变率与变化研究中分离出来独立成一章进行评估, 同年国际冰冻圈科学协会(International Association of Cryospheric Sciences, IACS)成立, 成为国际大地测量与地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)新的一级学会, 使冰冻圈由三级学科跃升为一级学科[3].从此, 冰冻圈的学科地位得到显著提升, 冰冻圈研究走向了快速发展的轨道, 其影响由水资源、 海平面变化, 延伸到资源开发、 航道开通、 人居环境、 健康、 疾病、 文化等人文经济领域.目前, 冰冻圈研究已形成以自然科学研究为基础, 以自然、 人文、 社会经济等多学科交叉融合的应用基础与应用研究为出口的学科体系化研究, 其宗旨是服务社会经济可持续发展, 关注点不仅是其对气候系统的作用, 更重要是对人类社会经济可持续发展的现实与潜在影响及其应对、 适应与减缓.其中, 冰冻圈变化的风险、 脆弱性与适应逐渐受到科学家的关注[17-24]. ...

An integrated assessment of vulnerability to glacial hazards: a case study in the Cordillera Blanca, Peru

1

2008

... 在国际上, 冰冻圈一直是被纳入气候变化框架而研究的.1990—2006年, 科学家主要关注冰冻圈在气候系统中的作用, 对它的研究主要包含在气候变化与变率研究中, 适应方面主要聚焦冰冻圈变化对水资源与海平面变化的影响, 2000年启动的气候与冰冻圈计划(Climate and Cryosphere Project, CliC)就是这一时期的重要标志[15].2007年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)发布第四次气候变化评估报告[16], 首次将冰冻圈从气候变率与变化研究中分离出来独立成一章进行评估, 同年国际冰冻圈科学协会(International Association of Cryospheric Sciences, IACS)成立, 成为国际大地测量与地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)新的一级学会, 使冰冻圈由三级学科跃升为一级学科[3].从此, 冰冻圈的学科地位得到显著提升, 冰冻圈研究走向了快速发展的轨道, 其影响由水资源、 海平面变化, 延伸到资源开发、 航道开通、 人居环境、 健康、 疾病、 文化等人文经济领域.目前, 冰冻圈研究已形成以自然科学研究为基础, 以自然、 人文、 社会经济等多学科交叉融合的应用基础与应用研究为出口的学科体系化研究, 其宗旨是服务社会经济可持续发展, 关注点不仅是其对气候系统的作用, 更重要是对人类社会经济可持续发展的现实与潜在影响及其应对、 适应与减缓.其中, 冰冻圈变化的风险、 脆弱性与适应逐渐受到科学家的关注[17-24]. ...

An integrated socio-environmental framework for glacier hazard management and climate change adaptation: lessons from Lake 513, Cordillera Blanca, Peru

3

2012

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... [18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... [18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Adaptive capacity of water governance: cases from the Alps and the Andes

1

2013

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Climate-related hydrological change and human vulnerability in remote mountain regions: a case study from Khumbu, Nepal

2

2012

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... [20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

1

2014

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Impacts of snow disaster on meat production and adaptation: an empirical analysis in the Yellow River source region

1

2016

... 基于国际灾害风险研究新理念, 中国科学家建立了由冰冻圈致灾事件危险性、 承灾体暴露度与脆弱性, 以及承灾区适应能力构成的冰冻圈灾害综合风险评估概念模型, 分别对青藏高原冰湖溃决灾害与雪灾风险进行了综合评价.中国喜马拉雅山区和念青唐古拉山中东段为冰湖溃决灾害极高和高风险区, 潜在危险性冰湖较多是该区风险高与极高的关键成灾因子[5,7].青藏高原雪灾高风险区呈东北西南走向分布于青海省青南高原、 甘肃省甘南州、 四川省甘孜州西北部, 西藏自治区的索县、 那曲、 日喀则等地区, 尤其是长江、 黄河和澜沧江源区是雪灾高风险集中分布区.降雪量较大、 持续时间较长与牲畜超载是导致雪灾高风险的关键因素[62].雪灾对区域社会经济影响显著, 研究表明, 在江河源区, 随雪灾发生强度增加, 牛羊肉产量呈明显下降趋势, 雪灾强度每增加1个单位, 将导致牛羊肉产量降低0.213个单位[22]. ...

Massive collapse of two glaciers in western Tibet in 2016 after surge-like instability

1

2018

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Global warming weakening the inherent stability of glaciers and permafrost

3

2019

... 在国际上, 冰冻圈一直是被纳入气候变化框架而研究的.1990—2006年, 科学家主要关注冰冻圈在气候系统中的作用, 对它的研究主要包含在气候变化与变率研究中, 适应方面主要聚焦冰冻圈变化对水资源与海平面变化的影响, 2000年启动的气候与冰冻圈计划(Climate and Cryosphere Project, CliC)就是这一时期的重要标志[15].2007年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)发布第四次气候变化评估报告[16], 首次将冰冻圈从气候变率与变化研究中分离出来独立成一章进行评估, 同年国际冰冻圈科学协会(International Association of Cryospheric Sciences, IACS)成立, 成为国际大地测量与地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)新的一级学会, 使冰冻圈由三级学科跃升为一级学科[3].从此, 冰冻圈的学科地位得到显著提升, 冰冻圈研究走向了快速发展的轨道, 其影响由水资源、 海平面变化, 延伸到资源开发、 航道开通、 人居环境、 健康、 疾病、 文化等人文经济领域.目前, 冰冻圈研究已形成以自然科学研究为基础, 以自然、 人文、 社会经济等多学科交叉融合的应用基础与应用研究为出口的学科体系化研究, 其宗旨是服务社会经济可持续发展, 关注点不仅是其对气候系统的作用, 更重要是对人类社会经济可持续发展的现实与潜在影响及其应对、 适应与减缓.其中, 冰冻圈变化的风险、 脆弱性与适应逐渐受到科学家的关注[17-24]. ...

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... 冰冻圈灾害是自然灾害的一部分, 是冰冻圈环境变化过程中, 对人类生命安全、 财产、 资源和社会构成危害的事件或现象[62].受全球气候变暖影响, 中国冰冻圈已经并持续呈变暖趋势, 致使冰冻圈不稳定性增加, 冰川跃动、 冰湖扩张、 冻融灾害频发[24, 63].冰冻圈灾害已进入频发期, 对区域社会经济形成巨大风险. ...

3

2012

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... [25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... [25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

A framework for the science contribution in climate adaptation: experiences from science-policy processes in the Andes

2

2015

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

2

2014

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Andean countries: adaptation to the impact of rapid glacier retreat in the tropical Andes project: restructuring: main report (English)

2011

ice and permafrost in the Arctic (SWIPA): climate change and the cryosphere

4

2011

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... [29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

ice and permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017

2

2017

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... -30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Adaptation actions for a changing Arctic I: perspectives from the Barents area

2017

Adaptation actions for a changing Arctic II: perspectives from the Bering-Chukchi-Beaufort region

2017

Adaptation actions for a changing Arctic III: Perspectives from the Baffin Bay/Davis Strait region

1

2017

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Climate change update 2019: an update to key findings of snow

3

2019

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

An assessment procedure for glacial hazards in the Swiss Alps

3

2004

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

4

2015

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... -36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... [36,39,54]. ...

Economic impacts of rapid glacier retreat in the Andes

2

2007

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

An integrated assessment of vulnerability to glacial hazards: a case study in the Cordillera Blanca, Peru

2

2008

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

5

2014

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,39,54]. ...

Adaptation to changing water resource availability in Northern India with respect to Himalayan Glacier retreat and changing monsoons using participatory approaches

2

2013

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Permafrost degradation

3

2014

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Toward hydro-social modeling: merging human variables and the social sciences with climate-glacier runoff models (Santa River, Peru)

2014

Numerical simulations on artificial reduction of snow and ice ablation

2007

Vulnerability assessment of areas affected by Chinese cryospheric changes in future climate change scenarios

2

2012

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

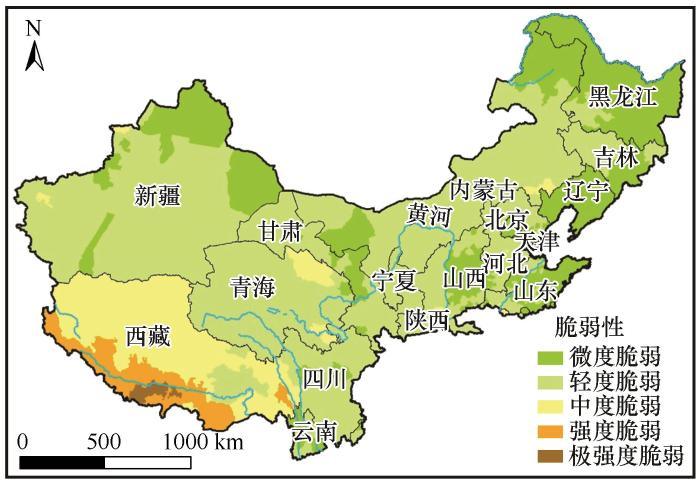

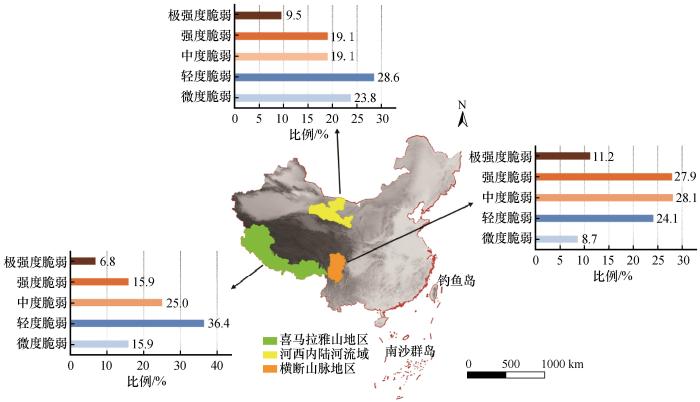

... 中国冰冻圈作用区介于22.27° ~ 54.06° N, 68.18° ~ 136.43° E之间, 面积749.4 × 104 km2, 占国土面积的78.1%, 涵盖我国1 173个县[62].1981—2000年冰冻圈变化导致的中国冰冻圈作用区内的脆弱性以轻度脆弱为主, 只有喜马拉雅山地区呈高度与极高度脆弱(图3).在IPCC SRES A1、 A1B和B1情景下, 未来到21世纪中叶, 中国冰冻圈作用区的脆弱性呈降低趋势, 只有西藏大部地区为中度及其以上脆弱程度[44,62]. ...

1

2012

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

2

2007

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

... ,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Climate change will affect the Asian water towers

1

2010

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Present-day and future contributions of glacier runoff to summertime flows in a Pacific Northwest watershed: Implications for water resources

1

2010

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Impacts of climatic change on water and associated economic activities in the Swiss Alps

1

2012

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Bare rocks and fallen angels: Environmental change, climate perceptions and ritual practice in the Peruvian Andes

2013

Cultural politics and the hydrosocial cycle: Water, power and identity in the Andean highlands

2014

The spiritual significance of glaciers in an age of climate change

2015

Adapting in the shadow of Annapurna: a climate tipping point

1

2015

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

Arctic resilience report

1

2016

... 近年来, 随着冰冻圈快速变化影响的日益凸显, 国际上有关冰冻圈变化的适应研究蓬勃发展, 不同国家(如加拿大、 秘鲁、 安第斯国家共同体等)[25-26]、 不同国际组织(如IPCC, 世界银行、 北极理事会等)[27-34]从不同视角、 不同时空尺度对冰冻圈及其组成要素变化的影响与适应进行了多层面、 全方位的研究.纵观这些研究, 主要呈现以下特点: (1)根据资料来源与研究方法, 冰冻圈变化适应研究可分为具体研究与评估两类.具体研究针对某一地区某一冰冻圈要素运用一定研究方法与手段, 对其变化影响与适应进行的研究, 譬如阿尔卑斯山地区冰川危险性评价[35-36]、 安第斯山地区冰川变化的影响与适应研究等[37-38,18-19]; 而评估研究则是基于已出版的文献, 对冰冻圈变化及其影响与适应进行综合集成性分析, 譬如, IPCC气候变化评估报告中有关冰冻圈的部分、 北极监测与评估计划(Arctic Monitoring and Asssessment Programme, AMAP)评估报告[29,34]等.(2)研究地区主要聚焦于阿尔卑斯山、 兴都库什-喜马拉雅山、 安第斯山、 落基山这些全球高山地区与北极及其周边地区[18,20,26,35-36,38-44]; (3)影响方面的研究内容涉及水文、 水资源与水安全[20,36,39-40,45]; 寒区生态系统与生态安全[25,27,29-30,39,41,46]; 灌溉、 农业与食品安全[21,40,47-48]; 交通、 基础设施、 矿产资源开发、 航道开通[25,29-33,35,39,41,46]; 生计、 健康、 文化等[29-30,34,37,49-53].极端事件引发的冰冻圈灾害风险亦受到日益关注[18,23-24,39,41].(4)适应研究方面: ①注重从冰冻圈变化影响、 灾害风险研究与评估中寻求适应行动的多源信息; ②根据历史上社会-生态系统对冰冻圈变化影响的一些案例研究, 探寻降低冰冻圈变化影响、 灾害风险的途径与开展有效适应的行动方案[36,39,54]. ...

An overview of cryospheric vulnerability and its assessment methods In China

2

2010

... (1)2007—2015年冰冻圈变化的脆弱性与适应研究阶段.该阶段基于对国际国内气候变化适应研究与冰冻圈变化及其影响研究的当时认知, 在探索冰冻圈及其变化的脆弱性概念基础上[55], 以影响-脆弱性-适应为主线, 详细阐述了冰冻圈变化的社会经济影响研究、 脆弱性研究、 适应研究内容及其关键科学问题, 探讨了冰冻圈变化的脆弱性与适应研究方法, 初步建立了中国冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究体系[4]. ...

... 冰冻圈变化的脆弱性是指系统对冰冻圈变化影响的脆弱性, 是系统易受冰冻圈变化不利影响的程度, 这种脆弱性是系统对冰冻圈变化影响的暴露度、 敏感性及其适应能力的函数[55], 系统包括自然系统、 社会系统与自然-社会耦合系统.中国冰冻圈变化的脆弱性研究有两种形式: 一是区域尺度的宏观综合评价; 二是典型案例研究.前者是在划定中国冰冻圈作用区的基础上, 从宏观视角评价冰冻圈变化的脆弱性; 后者是基于中国冰冻圈变化影响的区域差异性, 选取具有一定代表性的典型区开展细化研究.两者研究的着眼视角不同, 尺度不同, 研究目的有异. ...

我国冰冻圈及其变化的脆弱性与评估方法

2

2010

... (1)2007—2015年冰冻圈变化的脆弱性与适应研究阶段.该阶段基于对国际国内气候变化适应研究与冰冻圈变化及其影响研究的当时认知, 在探索冰冻圈及其变化的脆弱性概念基础上[55], 以影响-脆弱性-适应为主线, 详细阐述了冰冻圈变化的社会经济影响研究、 脆弱性研究、 适应研究内容及其关键科学问题, 探讨了冰冻圈变化的脆弱性与适应研究方法, 初步建立了中国冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究体系[4]. ...

... 冰冻圈变化的脆弱性是指系统对冰冻圈变化影响的脆弱性, 是系统易受冰冻圈变化不利影响的程度, 这种脆弱性是系统对冰冻圈变化影响的暴露度、 敏感性及其适应能力的函数[55], 系统包括自然系统、 社会系统与自然-社会耦合系统.中国冰冻圈变化的脆弱性研究有两种形式: 一是区域尺度的宏观综合评价; 二是典型案例研究.前者是在划定中国冰冻圈作用区的基础上, 从宏观视角评价冰冻圈变化的脆弱性; 后者是基于中国冰冻圈变化影响的区域差异性, 选取具有一定代表性的典型区开展细化研究.两者研究的着眼视角不同, 尺度不同, 研究目的有异. ...

Key viewpoint of cryospheric human-sociology: function and service

2

2020

... (2)2015年至今, 冰冻圈变化适应研究阶段.随着冰冻圈变化及其影响研究的深入与认知的进一步提升, 2015年中国科学家率先提出冰冻圈服务概念, 并初步探讨了冰冻圈功能与服务的框架与价值评估体系[6].之后, 在中国自然科学基金委员会重大项目“中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究”的资助下, 较为系统化的开展中国冰冻圈服务的形成过程、 分类体系、 评估内容、 评估方法等研究[13,56-58]. ...

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

冰冻圈人文社会学的重要视角: 功能与服务

2

2020

... (2)2015年至今, 冰冻圈变化适应研究阶段.随着冰冻圈变化及其影响研究的深入与认知的进一步提升, 2015年中国科学家率先提出冰冻圈服务概念, 并初步探讨了冰冻圈功能与服务的框架与价值评估体系[6].之后, 在中国自然科学基金委员会重大项目“中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究”的资助下, 较为系统化的开展中国冰冻圈服务的形成过程、 分类体系、 评估内容、 评估方法等研究[13,56-58]. ...

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

Cryosphere services and human well-being

2019

Discussion on the evaluation method of cryosphere services

1

2019

... (2)2015年至今, 冰冻圈变化适应研究阶段.随着冰冻圈变化及其影响研究的深入与认知的进一步提升, 2015年中国科学家率先提出冰冻圈服务概念, 并初步探讨了冰冻圈功能与服务的框架与价值评估体系[6].之后, 在中国自然科学基金委员会重大项目“中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究”的资助下, 较为系统化的开展中国冰冻圈服务的形成过程、 分类体系、 评估内容、 评估方法等研究[13,56-58]. ...

冰冻圈服务评估方法探讨

1

2019

... (2)2015年至今, 冰冻圈变化适应研究阶段.随着冰冻圈变化及其影响研究的深入与认知的进一步提升, 2015年中国科学家率先提出冰冻圈服务概念, 并初步探讨了冰冻圈功能与服务的框架与价值评估体系[6].之后, 在中国自然科学基金委员会重大项目“中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究”的资助下, 较为系统化的开展中国冰冻圈服务的形成过程、 分类体系、 评估内容、 评估方法等研究[13,56-58]. ...

Climatic features of eco-environment change in the source regions of the Yangtze and Yellow Rivers in recent 40 years

2

2004

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

... 近几十年中国冰冻圈的生境支持与生态调节功能亦在减弱或下降.在中国冰冻圈的核心区——青藏高原, 多年冻土退化主要通过活动层水热状况变化, 使高寒植被生境改变, 引起草场退化, 植被覆盖度下降, 产草量减少, 草地承载力下降等, 从而影响畜牧业经济[59-60].通过对长江黄河源区和整个青藏高原多年冻土变化对高寒草地承载力的影响研究表明, 1980—2013年, 因气候变暖, 多年冻土退化, 活动层厚度增加, 致使长江黄河源区草地承载力下降了4.4%, 而整个青藏高原则下降了10.9%. ...

近40 a来江河源区生态环境变化的气候特征分析

2

2004

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

... 近几十年中国冰冻圈的生境支持与生态调节功能亦在减弱或下降.在中国冰冻圈的核心区——青藏高原, 多年冻土退化主要通过活动层水热状况变化, 使高寒植被生境改变, 引起草场退化, 植被覆盖度下降, 产草量减少, 草地承载力下降等, 从而影响畜牧业经济[59-60].通过对长江黄河源区和整个青藏高原多年冻土变化对高寒草地承载力的影响研究表明, 1980—2013年, 因气候变暖, 多年冻土退化, 活动层厚度增加, 致使长江黄河源区草地承载力下降了4.4%, 而整个青藏高原则下降了10.9%. ...

The impacts of permafrost change on NPP and implications: a case of the Source Regions of Yangtze and Yellow Rivers

2

2011

... 冰冻圈服务是指人类从冰冻圈直接或间接获得的各种惠益, 关系到人类福祉的众多方面[6], 是在冰冻圈功能的基础上, 满足人类物质或精神需要并为人类福祉做出的各种贡献, 侧重于冰冻圈影响的致利方面[13].中国冰冻圈服务具有显著的地域性, 不同地区冰冻圈主要问题不同, 其对社会经济的服务方式和程度亦迥异[59-60].随着气候持续变暖, 冰冻圈萎缩, 冰量减少, 中国冰冻圈的服务能力总体呈下降态势[13,56]. ...

... 近几十年中国冰冻圈的生境支持与生态调节功能亦在减弱或下降.在中国冰冻圈的核心区——青藏高原, 多年冻土退化主要通过活动层水热状况变化, 使高寒植被生境改变, 引起草场退化, 植被覆盖度下降, 产草量减少, 草地承载力下降等, 从而影响畜牧业经济[59-60].通过对长江黄河源区和整个青藏高原多年冻土变化对高寒草地承载力的影响研究表明, 1980—2013年, 因气候变暖, 多年冻土退化, 活动层厚度增加, 致使长江黄河源区草地承载力下降了4.4%, 而整个青藏高原则下降了10.9%. ...

2

2019

... 冰冻圈水资源的供给和调节服务是冰冻圈众多服务功能之一.在西北干旱区内陆河流域, 呈现高山冰冻圈-山前绿洲-下游尾闾湖复合系统, 冰冻圈水资源服务是流域水资源供给的主要来源.自20世纪60年代以来, 中国冰川融水径流量逐步增加, 2001—2006年平均融水径流量达到794.7 × 108 m3, 高出多年平均26.2%[61], 水资源供给功能呈增强趋势.然而, 模拟预估研究显示, 西部多数流域的冰川融水径流量大约在2020—2030年间出现峰值, 之后呈现明显减少趋势, 致使冰川的补给与调节功能减弱或消失[61].对河西走廊的石羊河、 黑河与疏勒河流域冰川变化对流域绿洲农业的影响研究显示, 冰川服务能力的减弱对水资源相对充足的疏勒河流域的影响在近中期(2010—2050年)并不显著, 而对于水资源相对缺乏的石羊河和黑河流域, 冰川补给与调节功能减弱将显著影响流域农业生产与生态修复[62]. ...

... [61].对河西走廊的石羊河、 黑河与疏勒河流域冰川变化对流域绿洲农业的影响研究显示, 冰川服务能力的减弱对水资源相对充足的疏勒河流域的影响在近中期(2010—2050年)并不显著, 而对于水资源相对缺乏的石羊河和黑河流域, 冰川补给与调节功能减弱将显著影响流域农业生产与生态修复[62]. ...

2

2019

... 冰冻圈水资源的供给和调节服务是冰冻圈众多服务功能之一.在西北干旱区内陆河流域, 呈现高山冰冻圈-山前绿洲-下游尾闾湖复合系统, 冰冻圈水资源服务是流域水资源供给的主要来源.自20世纪60年代以来, 中国冰川融水径流量逐步增加, 2001—2006年平均融水径流量达到794.7 × 108 m3, 高出多年平均26.2%[61], 水资源供给功能呈增强趋势.然而, 模拟预估研究显示, 西部多数流域的冰川融水径流量大约在2020—2030年间出现峰值, 之后呈现明显减少趋势, 致使冰川的补给与调节功能减弱或消失[61].对河西走廊的石羊河、 黑河与疏勒河流域冰川变化对流域绿洲农业的影响研究显示, 冰川服务能力的减弱对水资源相对充足的疏勒河流域的影响在近中期(2010—2050年)并不显著, 而对于水资源相对缺乏的石羊河和黑河流域, 冰川补给与调节功能减弱将显著影响流域农业生产与生态修复[62]. ...

... [61].对河西走廊的石羊河、 黑河与疏勒河流域冰川变化对流域绿洲农业的影响研究显示, 冰川服务能力的减弱对水资源相对充足的疏勒河流域的影响在近中期(2010—2050年)并不显著, 而对于水资源相对缺乏的石羊河和黑河流域, 冰川补给与调节功能减弱将显著影响流域农业生产与生态修复[62]. ...

7

2019

... 冰冻圈水资源的供给和调节服务是冰冻圈众多服务功能之一.在西北干旱区内陆河流域, 呈现高山冰冻圈-山前绿洲-下游尾闾湖复合系统, 冰冻圈水资源服务是流域水资源供给的主要来源.自20世纪60年代以来, 中国冰川融水径流量逐步增加, 2001—2006年平均融水径流量达到794.7 × 108 m3, 高出多年平均26.2%[61], 水资源供给功能呈增强趋势.然而, 模拟预估研究显示, 西部多数流域的冰川融水径流量大约在2020—2030年间出现峰值, 之后呈现明显减少趋势, 致使冰川的补给与调节功能减弱或消失[61].对河西走廊的石羊河、 黑河与疏勒河流域冰川变化对流域绿洲农业的影响研究显示, 冰川服务能力的减弱对水资源相对充足的疏勒河流域的影响在近中期(2010—2050年)并不显著, 而对于水资源相对缺乏的石羊河和黑河流域, 冰川补给与调节功能减弱将显著影响流域农业生产与生态修复[62]. ...

... 冰冻圈灾害是自然灾害的一部分, 是冰冻圈环境变化过程中, 对人类生命安全、 财产、 资源和社会构成危害的事件或现象[62].受全球气候变暖影响, 中国冰冻圈已经并持续呈变暖趋势, 致使冰冻圈不稳定性增加, 冰川跃动、 冰湖扩张、 冻融灾害频发[24, 63].冰冻圈灾害已进入频发期, 对区域社会经济形成巨大风险. ...

... 基于国际灾害风险研究新理念, 中国科学家建立了由冰冻圈致灾事件危险性、 承灾体暴露度与脆弱性, 以及承灾区适应能力构成的冰冻圈灾害综合风险评估概念模型, 分别对青藏高原冰湖溃决灾害与雪灾风险进行了综合评价.中国喜马拉雅山区和念青唐古拉山中东段为冰湖溃决灾害极高和高风险区, 潜在危险性冰湖较多是该区风险高与极高的关键成灾因子[5,7].青藏高原雪灾高风险区呈东北西南走向分布于青海省青南高原、 甘肃省甘南州、 四川省甘孜州西北部, 西藏自治区的索县、 那曲、 日喀则等地区, 尤其是长江、 黄河和澜沧江源区是雪灾高风险集中分布区.降雪量较大、 持续时间较长与牲畜超载是导致雪灾高风险的关键因素[62].雪灾对区域社会经济影响显著, 研究表明, 在江河源区, 随雪灾发生强度增加, 牛羊肉产量呈明显下降趋势, 雪灾强度每增加1个单位, 将导致牛羊肉产量降低0.213个单位[22]. ...

... 中国冰冻圈作用区介于22.27° ~ 54.06° N, 68.18° ~ 136.43° E之间, 面积749.4 × 104 km2, 占国土面积的78.1%, 涵盖我国1 173个县[62].1981—2000年冰冻圈变化导致的中国冰冻圈作用区内的脆弱性以轻度脆弱为主, 只有喜马拉雅山地区呈高度与极高度脆弱(图3).在IPCC SRES A1、 A1B和B1情景下, 未来到21世纪中叶, 中国冰冻圈作用区的脆弱性呈降低趋势, 只有西藏大部地区为中度及其以上脆弱程度[44,62]. ...

... ,62]. ...

... 2)节水技术.节水技术亦是重要的水资源适应措施之一, 分为常规节水与高效节水技术.常规节水措施就是传统的大地块改小地块和平整田地, 高效节水技术就是使用灌溉设施进行农田灌溉, 包括喷灌、 滴灌、 管灌、 微灌等.在河西走廊的石羊河、 黑河和疏勒河流域, 高效节水技术可大幅提高节水效果, 约节水50%[62].越是水资源短缺流域, 节水的效果越好. ...

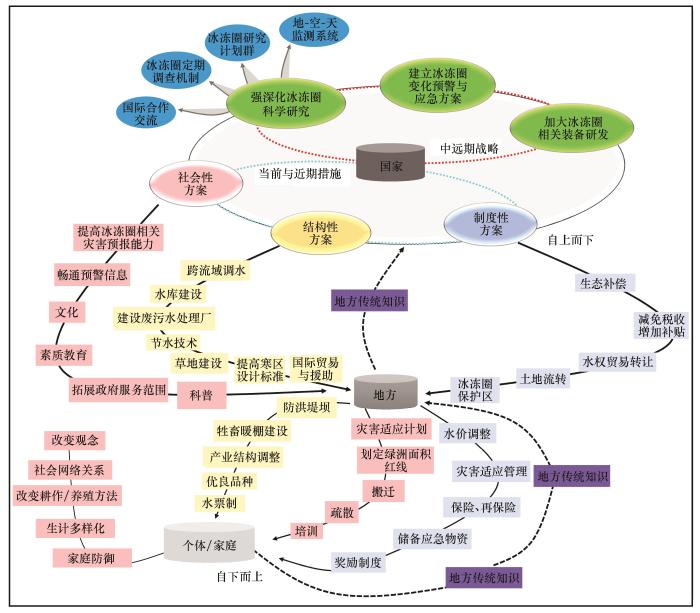

... 在前述基于脆弱性或灾害风险评估的适应对策研究、 基于社会调查的适应措施研究与适应措施定量评估研究的基础上, 结合国家需求与中国冰冻圈变化及其影响研究的未来发展趋势, 提出中远期尺度中国适应冰冻圈变化的战略措施[62](图5). ...

7

2019

... 冰冻圈水资源的供给和调节服务是冰冻圈众多服务功能之一.在西北干旱区内陆河流域, 呈现高山冰冻圈-山前绿洲-下游尾闾湖复合系统, 冰冻圈水资源服务是流域水资源供给的主要来源.自20世纪60年代以来, 中国冰川融水径流量逐步增加, 2001—2006年平均融水径流量达到794.7 × 108 m3, 高出多年平均26.2%[61], 水资源供给功能呈增强趋势.然而, 模拟预估研究显示, 西部多数流域的冰川融水径流量大约在2020—2030年间出现峰值, 之后呈现明显减少趋势, 致使冰川的补给与调节功能减弱或消失[61].对河西走廊的石羊河、 黑河与疏勒河流域冰川变化对流域绿洲农业的影响研究显示, 冰川服务能力的减弱对水资源相对充足的疏勒河流域的影响在近中期(2010—2050年)并不显著, 而对于水资源相对缺乏的石羊河和黑河流域, 冰川补给与调节功能减弱将显著影响流域农业生产与生态修复[62]. ...

... 冰冻圈灾害是自然灾害的一部分, 是冰冻圈环境变化过程中, 对人类生命安全、 财产、 资源和社会构成危害的事件或现象[62].受全球气候变暖影响, 中国冰冻圈已经并持续呈变暖趋势, 致使冰冻圈不稳定性增加, 冰川跃动、 冰湖扩张、 冻融灾害频发[24, 63].冰冻圈灾害已进入频发期, 对区域社会经济形成巨大风险. ...

... 基于国际灾害风险研究新理念, 中国科学家建立了由冰冻圈致灾事件危险性、 承灾体暴露度与脆弱性, 以及承灾区适应能力构成的冰冻圈灾害综合风险评估概念模型, 分别对青藏高原冰湖溃决灾害与雪灾风险进行了综合评价.中国喜马拉雅山区和念青唐古拉山中东段为冰湖溃决灾害极高和高风险区, 潜在危险性冰湖较多是该区风险高与极高的关键成灾因子[5,7].青藏高原雪灾高风险区呈东北西南走向分布于青海省青南高原、 甘肃省甘南州、 四川省甘孜州西北部, 西藏自治区的索县、 那曲、 日喀则等地区, 尤其是长江、 黄河和澜沧江源区是雪灾高风险集中分布区.降雪量较大、 持续时间较长与牲畜超载是导致雪灾高风险的关键因素[62].雪灾对区域社会经济影响显著, 研究表明, 在江河源区, 随雪灾发生强度增加, 牛羊肉产量呈明显下降趋势, 雪灾强度每增加1个单位, 将导致牛羊肉产量降低0.213个单位[22]. ...

... 中国冰冻圈作用区介于22.27° ~ 54.06° N, 68.18° ~ 136.43° E之间, 面积749.4 × 104 km2, 占国土面积的78.1%, 涵盖我国1 173个县[62].1981—2000年冰冻圈变化导致的中国冰冻圈作用区内的脆弱性以轻度脆弱为主, 只有喜马拉雅山地区呈高度与极高度脆弱(图3).在IPCC SRES A1、 A1B和B1情景下, 未来到21世纪中叶, 中国冰冻圈作用区的脆弱性呈降低趋势, 只有西藏大部地区为中度及其以上脆弱程度[44,62]. ...

... ,62]. ...

... 2)节水技术.节水技术亦是重要的水资源适应措施之一, 分为常规节水与高效节水技术.常规节水措施就是传统的大地块改小地块和平整田地, 高效节水技术就是使用灌溉设施进行农田灌溉, 包括喷灌、 滴灌、 管灌、 微灌等.在河西走廊的石羊河、 黑河和疏勒河流域, 高效节水技术可大幅提高节水效果, 约节水50%[62].越是水资源短缺流域, 节水的效果越好. ...

... 在前述基于脆弱性或灾害风险评估的适应对策研究、 基于社会调查的适应措施研究与适应措施定量评估研究的基础上, 结合国家需求与中国冰冻圈变化及其影响研究的未来发展趋势, 提出中远期尺度中国适应冰冻圈变化的战略措施[62](图5). ...

Glacial hazards on Tibetan Plateau and surrounding alpines

1

2019

... 冰冻圈灾害是自然灾害的一部分, 是冰冻圈环境变化过程中, 对人类生命安全、 财产、 资源和社会构成危害的事件或现象[62].受全球气候变暖影响, 中国冰冻圈已经并持续呈变暖趋势, 致使冰冻圈不稳定性增加, 冰川跃动、 冰湖扩张、 冻融灾害频发[24, 63].冰冻圈灾害已进入频发期, 对区域社会经济形成巨大风险. ...

青藏高原及周边地区的冰川灾害

1

2019

... 冰冻圈灾害是自然灾害的一部分, 是冰冻圈环境变化过程中, 对人类生命安全、 财产、 资源和社会构成危害的事件或现象[62].受全球气候变暖影响, 中国冰冻圈已经并持续呈变暖趋势, 致使冰冻圈不稳定性增加, 冰川跃动、 冰湖扩张、 冻融灾害频发[24, 63].冰冻圈灾害已进入频发期, 对区域社会经济形成巨大风险. ...

Public perception and selections of adaptation measures against glacier change and its impacts: taking the Hexi inland river basin as an example

2

2015

... 在西北干旱区的石羊河、 黑河、 疏勒河与阿克苏河流域, 开展了针对已实施适应措施的社会调查, 发现四大河流域适应措施存在一定差异性.在石羊河、 黑河与疏勒河流域, 种植业结构调整和节水措施实施效果好, 老百姓接受程度高[64]; 在阿克苏河流域, 修建水库、 推广节水技术、 增加开采地下水和工业使用先进技术减少水需求四项措施实施效果好; 水票制位居疏勒河流域各项实施措施之首, 反映了它在疏勒河流域上中下游一体化管理的效果[64](表1). ...

... [64](表1). ...

冰川变化及其影响的公众感知与适应措施分析

2

2015

... 在西北干旱区的石羊河、 黑河、 疏勒河与阿克苏河流域, 开展了针对已实施适应措施的社会调查, 发现四大河流域适应措施存在一定差异性.在石羊河、 黑河与疏勒河流域, 种植业结构调整和节水措施实施效果好, 老百姓接受程度高[64]; 在阿克苏河流域, 修建水库、 推广节水技术、 增加开采地下水和工业使用先进技术减少水需求四项措施实施效果好; 水票制位居疏勒河流域各项实施措施之首, 反映了它在疏勒河流域上中下游一体化管理的效果[64](表1). ...

... [64](表1). ...

The optimization and adjustment of planting structure in Shuangta irrigation district in Shulehe river basin

1

2015

... 1)种植业结构调整.种植业结构调整是中国适应水资源短缺的一项重要措施, 在西北干旱区内陆河流域尤其如此.利用多元线性规划方法, 对河西走廊疏勒河流域双塔罐区现有农作物种植结构进行优化, 调整后农作物种植面积略小于2010年的种植面积, 但农作物总产值显著增长, 是2010年产值的1.18倍[65].在水资源有限的情况下, 用最优化方法调整种植结构才能实现社会、 经济、 生态效益最大化. ...

疏勒河双塔灌区农业种植结构调整优化研究

1

2015

... 1)种植业结构调整.种植业结构调整是中国适应水资源短缺的一项重要措施, 在西北干旱区内陆河流域尤其如此.利用多元线性规划方法, 对河西走廊疏勒河流域双塔罐区现有农作物种植结构进行优化, 调整后农作物种植面积略小于2010年的种植面积, 但农作物总产值显著增长, 是2010年产值的1.18倍[65].在水资源有限的情况下, 用最优化方法调整种植结构才能实现社会、 经济、 生态效益最大化. ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号