0 引言

“阶梯式发展理论”是我国地质学家、原地质矿产部部长、全国政协第八届委员会秘书长朱训同志在长期矿产勘查实践的基础上,运用马克思主义哲学基本原理总结矿产勘查工作实践经验中提出的。它的形成经历了一个漫长的过程。恩格斯说:“人的思维的最本质和最切近的基础,正是人所引起的自然界的变化,而不单独是自然界本身”。毛泽东形象地说,一切事物总有“边”的。事物的发展是一个阶段接着一个阶段进行的。每一个阶段也是有“边”的。不承认“边”,就是不承认质变或者部分质变[1]。阶梯式发展是一个非线性上升的、前进的运动过程,每个上升阶段都是质的飞跃,是从量变到质变的过程。在地球生命演化的过程中,生物圈的产生和演化经历了大约35亿年的时间,从最早的单细胞生命(蓝菌)到现今种类繁多的生物界,经历了多次关键的阶梯式演化过程——既包括长期的渐变(演化的缓坡式发展)也包括短期内发生的突变(演化质的飞跃或阶梯式的发展)[2]。从猿到人的演变进化过程中也经历了一系列的从量变到质变的飞跃时间,包括直立行走,大脑扩容,创造工具,火的使用,艺术创作等等[2]。中国地形地势的阶梯式的分布形成了三个台阶式地形,这种地形的阶梯式分布带来了不同的地质构造和矿产分布,另外阶梯式的成矿现象,按照矿产含量自上而下分布的顶部微矿带、上部贫矿带、中部富矿带、下部贫矿带、底部无矿带。在“阶梯式发展”这一理论观点提出后的二十多年过程中,科研工作者经过对自然界,特别是对地球上地质的演化和人类社会发展的考察,认识到阶梯式发展在自然界、人类社会和认识领域同样是广泛存在的。

近年来随着国家一带一路发展计划的推进,冻土学也相继出现飞跃式的迅速发展,并且与其他学科出现了交叉和相互联系,不断出现了新的研究方向。冻土学所解决的基本问题,一方面属于自然科学类范畴,另一方面又属于工程应用学科。在冻土学发展的过程中从冻土学的研究对象、研究问题类型、研究的系统类型、到学科的结构发展都普遍存在阶梯式的发展规律。

1 阶梯式发展理论

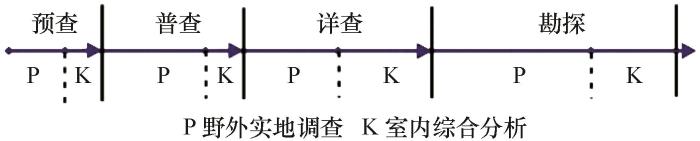

图1

图2

马克思主义认为:世界是物质的,物质是运动的,运动是物质的存在形式;运动是有规律的,其形式是多样的[7],主要包括:体量上由小到大;程度上由简单到复杂;性质上由新事物代替旧事物;层级上由低级到高级的层级性运动。

阶梯式运动发展的辨证性质是自然界、人类社会和思维运动的规律性体现。外部世界的辨证发展和人类思维能动的反映,在本质上是同一的。

2 阶梯式发展视域下冻土学研究阶梯式发展过程

2.1 冻土学研究对象呈阶梯式发展

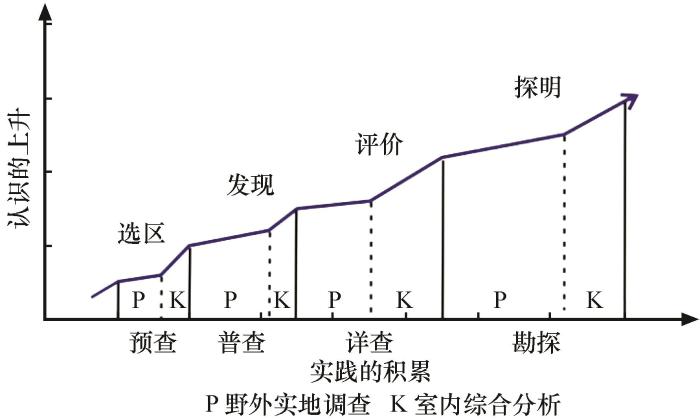

冻土可以准确的定义为:温度在0 ℃或0 ℃以下,并含有冰的各种岩土、土壤、沉积物以及人工地质构成物[8]。因此在初期冻土学研究中研究的对象主要是原始的自然冻结状态的冻结土(图3),主要是服务于北部极寒地区人类冰冻建筑的需求。在人类对冻土认知的过程中发现冻结土在温度升高的过程中会发生形态变化(融化过程),随着人类生活质量的提高对工程建筑供暖的需求,人类建筑设施对冻结土也会产生影响发生融化,另外人类在对全球气候的变暖过程中预测到冻土未来的融化,因此将研究的对象上升到了正融土(图3)。之后人工冻结技术和多年冻土区建设过程中岩土地基的回冻问题又将研究的对象上升到了正冻土。而这种阶梯式的发展,使得冻土的研究不仅仅针对冻结的岩土,使冻土的研究对象变得多样化。这与事物发展的能量驱动机制有关(图3)。由于外部能量的输入和输出,造成事物发展的状态和路径发生巨大的改变,这种改变称为阶梯的跃迁。着这种冻结土状态的阶梯性的跃迁使得研究的对象发生阶梯性的改变。

图3

图3

冻土学研究对象的阶梯式认知过程

Fig.3

Stepwise cognitive process of the research object of geocryology

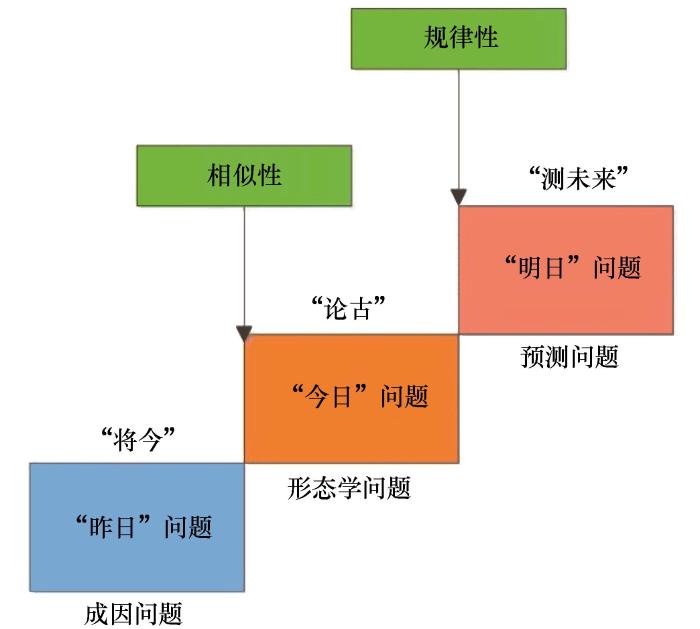

2.2 冻土学研究问题类型呈阶梯式发展

时间是在任何科学范畴内都是关键的科学问题之一,因为时间是引起物质世界与精神世界变化的根源。冻土学是地球科学比较年轻的一个分支学科,其科学问题的研究也跟时间有着密切的关系。时间作为主要的标尺贯穿于整个“将今论古”和“将古论今”这一地质学哲学思想方法中。这一观点是由赫顿(J. Hutton,1788)提出的一个原则,其经典的概念是“今天是过去的钥匙”。因为发生在历史时期的地质作用过程已不复存在,可以用现在进行着的地质作用来加以解释[9]。1830年英国人C. Lyen《地质学原理》一书的出版不仅标志着地质学的诞生,同时深入论证了古代地质作用与现代地质作用的相似性,并同时确立了“将今论古”这一基本的地质学原理[10]。根据这一地学研究的问题类型,对于对未来地质作用的预测也成为一个重要的论题,然而预测则需要在“将今论古”的基础上,因此我们可以将其称为“将今论古测未来”。这种“将今”、“论古”和“测未来”的研究问题方法其根本是一种阶梯式的逐步认识问题的方法,换句话说,“今天、昨天是未来的钥匙”

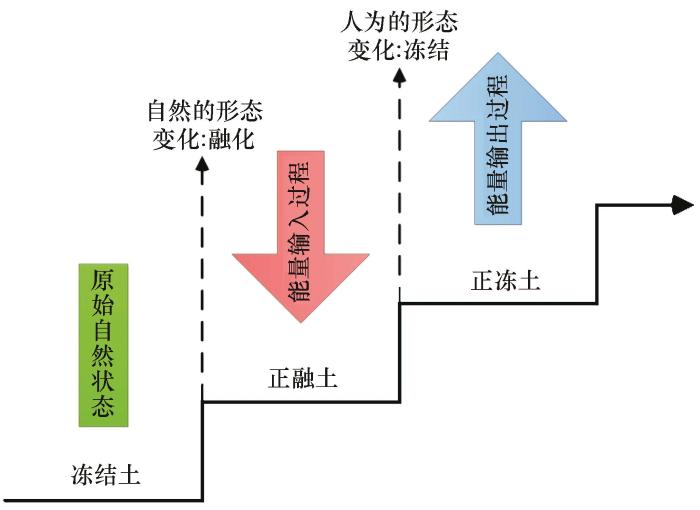

冻土学研究问题的基本类型主要有三种:“昨日”(“论古”)、“今日”(“将今”)和“明日”(“测未来”)(图4)。

图4

图4

冻土学发展过程中问题研究类型的阶梯式发展

Fig.4

Stepwise process of scientific problem types in the development of geocryology

“昨日”问题主要是“论古”,是冻土的地质成因过程,也就是冻土中成冰的历史、以及过程。“今日”问题主要是“将今”,是研究冻土的现今的形态学问题,是分析现今冻土的组构和性质。通过对形态学的研究,分析古代与现代冻土的地质形成作用的相似性。这一过程在时间上是表现为一系列的阶段性,而在空间上则具有的典型的台阶性,从而也证明了阶梯式的发展不仅仅是一直向上,在时间尺度上阶梯式的发展也会向下,或者向后发展。在搞清冻土的成因和形态学问题后,我们可以总结其发展的一般规律性,而通过这种一般的规律性,我们可以对其未来进行预测。这就是“明日”问题(“测未来”),主要是预测预报问题,是对冻土的变化和未来发展的研究。主要预测在漫长地质时间过程中,各种条件影响下冻土变化的过程以及状态。

这种“将今论古测未来”的研究问题类型具有的一般阶梯式发展特征,而这种研究问题的类型其实是阶梯式发展理论的实践方法论。而且“将今论古测未来”这一阶梯式发展研究方法论不仅仅适用于地球科学中,在整个自然科学研究过程都具有普适性。

2.3 冻土学研究的系统类型呈阶梯式发展

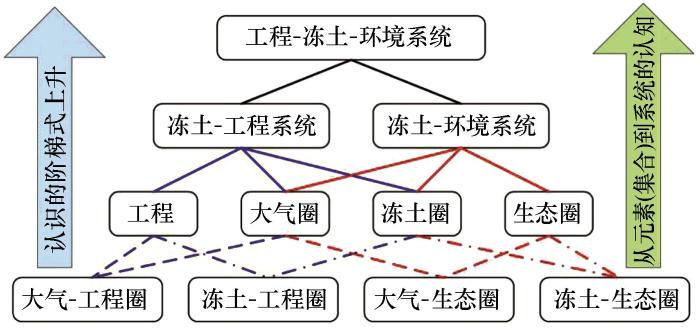

冻土、工程与环境之间的动态变化看似比较复杂,但是分解开来就是冻土与工程和冻土与环境的动态变化,将其分别看成两个系统,即冻土-工程系统与冻土-环境系统(图5)。这两个子系统分别由相互关联的元素(子系统)和集合组成。研究工程-冻土-环境系统的科学问题,必须采用从个体到整体,从直接到间接的科学方法,而这一“从零到整”的研究过程则是最为典型的阶梯式的发展过程。

图5

工程位于大气圈和冻土圈的中间,大气圈中空气温度的变化、太阳的辐射、降水等等都会通过工程圈传递给冻土圈。冻土圈的变化又会引起工程建筑(圈)的稳定性变化。虽然冻土-工程系统中工程圈、大气圈和冻土圈是相对独立的,然而工程的稳定性又与大气和冻土圈紧密相连,这便是从单个圈层的变化而上升到了冻土-工程系统的认识。冻土-环境系统中,生态圈位于大气圈和冻土圈的中间,生态圈的变化必然与大气和冻土圈有着密切的关系,从单个圈层的研究到大气-生态圈以及冻土-生态圈之间相互影响的研究将我们的认知上升到了冻土-环境系统的研究。之后我们对冻土-工程系统和冻土-环境系统关系的研究将我们的认识又提升到了工程-冻土-环境的研究。这种认识的阶梯式上升过程与阶梯式发展理论的描述相符。

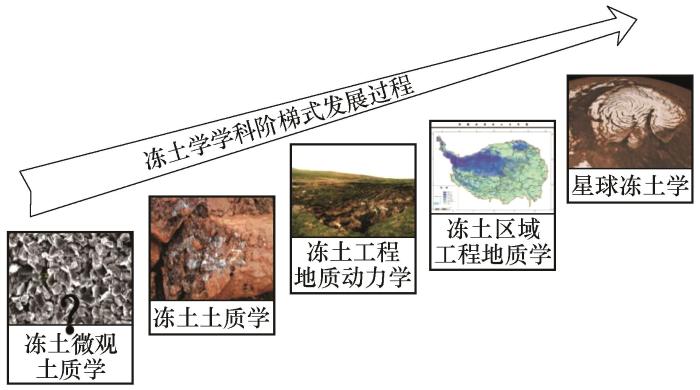

2.4 工程地质学中冻土学学科结构呈阶梯式发展

广义的工程地质学分类是将工程地质学分为三个基本学科:土质学、工程地质动力学以及区域工程地质学[12]。那么在广义的工程地质学中,冻土学与其三个基本学科交叉也可以分为三个基本学科:冻土土质学、冻土工程地质动力学以及冻土区域工程地质学[8]。冻土学学科的发展过程也是成阶梯式的发展过程,其发展的阶梯也具有不同的时空尺度(图6)。冻土土质学是研究冻土的成分、状态、构成和性质的一门学科,其研究的主要方向是冻土的形态学。冻土工程地质动力学是在研究自然和人为活动影响下,冻土区形成地壳表层地质过程的一门学科。研究的主要内容是冻土区地壳表层地质过程的形态、成因、机理、时空分布规律及其预测、预报。其时空尺度要比冻土土质学要大[13]。随着航空遥感技术的发展,使更大时空尺度的冻土区域工程地质学的研究成为了现实。冻土区域工程地质学是研究冻土区工程地质条件、冻土的形成、空间分布以及时空变化规律的一门学科。另外近些年,星球冻土学也成为了研究的热点,其时空尺度已经发展到了远地时空研究。因此人类在认识自然事物发展规律的时间和水平不仅与认识能力有关,而且与认识角度有关。

图6

图6

广义工程地质学中冻土学学科(不同尺度)阶梯式发展过程

Fig.6

The stepwise process of geocryological subject (different scales) in the general engineering geology

冻土学科的阶梯式时空发展,是与人类主观认识自然事物发展规律的能力有关。在利用主观认识改造自然和发展自然的过程中,会发现普通的冻土土质学形态学不能改变冻土灾害对人类生活的侵害,因此改变尺度转换角度,发展冻土工程地质动力学的研究。随着人类社会的高速发展,大尺度的下的人类工程建设的产生,势必推动更大尺度的区域性的研究(冻土区域工程地质)。这样,人们在对现状认识不满足的过程中,改变目前认知的欲望随之增强,从而将会主动地去再认识自然事物发展规律,使自身的认知水平更上一个新台阶[13]。而星球冻土学的研究则被认为是人类迁居外星球的先导研究计划,虽然研究处于刚起步阶段,但是这一研究是冻土学科发展上了一个更高的阶梯。

另外,需要特别要强调的是,冻土学科阶梯式发展的过程中,时空尺度的变化不仅仅是线性增大的,而往小尺度上的发展也势必会给冻土学带来革命性的变化。从微观尺度上认识冻土土质的变化也将是未来冻土学发展的一个崭新而重要的方向。

3 结论与展望

本文从冻土学研究系统的多角度,提出了冻土学研究的各个领域均呈阶梯式发展,对比冻土学研究各领域的历程。并在阶梯式发展理论的基础上,对未来系统冻土学研究提出了展望。研究冻土-工程系统不能仅仅关注大气圈和冻土圈的变化,应该主要关注工程圈这一介质在变化过程中的权重。大气圈和冻土圈的变化属于自然不可抗行为,那么为了保证冻土-工程系统的稳定性,我们需要思考如何通过改变工程建筑材料(降低导热系数)、外立面结构(减低太阳辐射)等等,来降低工程建筑向冻土圈的有效热传导。冻土-环境系统方面通常我们认为大气圈的变化会引起生态圈的变化从而导致冻土的变化,反之冻土圈的变化是否也会引起生态圈的变化,从而导致大气圈的变化呢?是冻土退化导致了生态植被环境的退化,还是由于生态植被环境的退化而导致冻土的退化?而这些变化过程中,大气圈的权重又是如何?以上这些从元素(集合)到系统的阶梯型的上升认识必定会对冻土-工程-环境系统的研究和认知提供科学的逻辑研究思维。关于工程地质学中冻土学学科的发展需要新的技术作为支撑,从而开拓冻土学的新方向,目前来讲(超)低温的冻土微观观测及应力测试技术是限制冻土学微观研究的主要瓶颈,这一技术也是连接冻土微观结构和宏观行为的重要手段,可以使冻土学的研究更上一个台阶,打开全新的研究领域。

阶梯式运动发展的辨证性质是自然界、人类社会和思维运动的规律性体现。外部世界的辨证发展和人类思维能动的反映,在本质上是同一的,它所对应的研究对象是一个完整的系统,需要从系统的角度,研究自然规律的本质。系统论认为,一切事物,实际上都是一个系统;一切事物的发展,都是系统的变化。冻土学研究是一个系统的研究,对系统的研究要采用科学的世界观和方法论,系统科学的主要研究方法是针对不同系统之间的共同特征和特点进行比较研究,并在此基础上寻求并确立一个具有共同适用性的原理、原则和模型。

参考文献

The conversation from 《Political economy of USSR》(part) (Dec., 1959—Feb., 1960

)[M]//Mao Zedong. Mao Zedong’s Anthology: Vol.

读苏联《政治经济学教科书》的谈话(节选)(一九五九年十二月—一九六〇年二月)

[M]//毛泽东.

Review and prospect of geocryology in China

[J].

中国区域冻土研究的回顾和展望

[J].

International Permafrost Association Circum-Arctic Map of Permafrost and Ground Ice Conditions, scale 1:

Constructing of the Qinghai-Tibet Railroad using the principle of cooling the roadbed

[J].

应用冷却路基原理建设青藏铁路

[J].

Review on the interaction models between climatic system and frozen soil

[J].

冻土-气候关系模型评述

[J].

Zhu Xun with geoscientific philosophy

[J].

朱训与地学哲学

[J].

工程地质学中冻土研究的系统与方法

[J].

The study of global seamount basalt data mining

[J].

全球海山玄武岩数据挖掘研究

[J].

New thinking of geological research: the method of historical geology

[J].

地质学研究的新思维——历史地质学方法

[J].

Theoretical foundations of engineering geology

geological basics[M].

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号