0 引言

2019年7月16日,舟曲县牙豁口滑坡发生复活滑动,体积212×104 m3,滑体主要由灰黑色炭质板岩碎屑、灰岩块体组成。滑坡自上而下分级分块逐级滑动,历时近50天,最大滑移距离500 m,破坏X414县道、养鸡场等,并使岷江呈半堵塞状态,影响汛期行洪安全。

陇南山地是我国滑坡泥石流灾害最发育的地区之一[1-4],白龙江北岸舟曲—化马深大断裂为大型走滑逆冲活动断裂,加上泥盆系软弱炭质板岩等软弱易滑地层、凹槽状地形和地下水等各类不利因素叠加组合,极有利于滑坡的发育形成,沿此断裂破碎带发育有泄流坡、锁儿头、中牌、牙豁口等数十处大型长期活动性滑坡,曾多次复活滑动[5-7]。王思敬[8]、李晓等[9]对地球内外动力耦合作用与重大地质灾害的成因关系进行了探讨;黄润秋等[10]、张永双等[11]开展了强震区断裂活动与大型滑坡关系研究;黄晓等[12]、畅益锋等[13]研究了泄流坡滑坡变形特征及形成机理,认为活动断裂对滑坡的形成和发展起控制作用,降雨是滑坡复活的主要诱发因素;蒋树等[14]利用不同时期的遥感资料对舟曲锁儿头滑坡活动特征进行了分析研究,蒋秀姿等[15]认为锁儿头滑坡组成物质的流变性质、地下水和断层活动是导致滑坡长期缓慢活动的主要因素。刘彬等[16]对断层泥强度参数与含水率关系进行了研究;宋丙辉等[17-18]对泄流坡、锁儿头滑坡滑带土的抗剪强度和微结构特性进行了研究,张毅[19]利用InSAR技术开展了白龙江流域中游地表变形监测与滑坡早期识别研究。

牙豁口滑坡为典型的沿舟曲—化马深大断裂带发育的长条状滑坡,滑坡自上而下分级分块逐步滑动发育形成,其总体具有孕育过程和滑动历时长、滑速较低、分级分块差异性滑动明显的特点。作者参加了牙豁口滑坡现场应急处置工作,本文在现场调查、监测、无人机测量、岩土试验和收集历史滑坡资料的基础上,对牙豁口滑坡形成的地质环境、滑坡发育历史、滑坡分级分块特征、滑动过程和成因进行了系统研究,取得了一些重要认识,供类似滑坡灾害的科学研究、应急处置和防治参考。

1 滑坡区地质环境条件

1.1 气象水文

舟曲县属北亚热带向北温带的过渡区,多年平均降雨量为447.0 mm,降雨多集中于6—9月。日最大降雨量63.3 mm,小时最大降雨量47.0 mm。岷江从牙豁口滑坡东侧坡脚由北向南流过,流域面积2 239.3 km2,属长江流域嘉陵江上游白龙江的一级支流,岷江多年平均流量16.7 m3∙s-1,最大洪峰流量673 m3·s-1。

1.2 地形地貌

牙豁口滑坡位于陇南中山区,为由软弱破碎炭质板岩等组成的近东西向的宽缓凹槽状地形,滑坡后缘海拔1 857 m,前缘岷江海拔1 305 m,高差552 m,平均坡度约16°。受凹槽中部局部分布硬质灰岩的影响,斜坡分为上下两级,上级斜坡长约850 m,相对高差227 m,地形上陡下缓,上部25°,下部12°,为滑坡源区。南北两侧均为灰岩组成的高陡山体,崩塌发育。下级斜坡为古老滑坡堆积形成的斜坡,相对高差255 m,平均坡度14°,为滑坡运动和堆积区。

上下两级斜坡之间为硬质灰岩高陡断壁,在其北部为高差约70 m,坡度22°,长度约200 m的狭窄沟谷,为上级滑坡向下滑动的滑移通道。

1.3 地层岩性

(1)泥盆系中统古道陵组(D22g):为以千枚岩、炭质板岩为主的浅变质岩。结构破碎,表层风化强烈。

(2)石炭系(C):为中厚层灰岩,局部夹钙质板岩、千枚岩。

(3)二叠系(P):为灰白色—浅红色中厚层灰岩。

(4)冲洪积物(Q3-4apl):主要分布于滑坡前缘两侧和岷江河谷阶地区,以卵石、碎石为主。

(5)重力堆积物(Q4del、Q4co1):岩性主要为灰黑色炭质板岩碎屑、灰黄色风化坡残积土,含大量灰岩块体,结构混杂。崩塌堆积物分布于两侧陡峭山体坡脚,岩性主要为灰岩块体,直径大者2~3 m。

1.4 地质构造

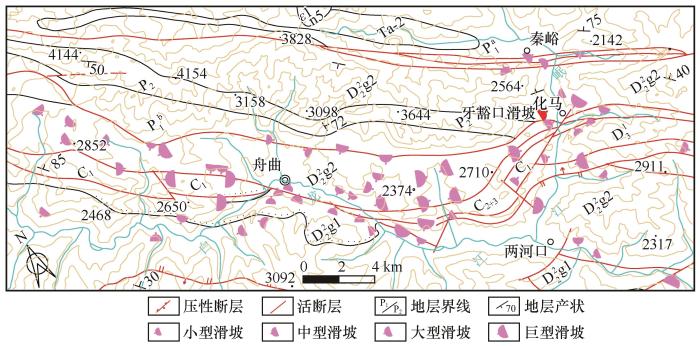

图1

图1

舟曲—化马断裂带与滑坡分布图

Fig.1

The distribution map of Zhouqu-Huama fault zone and landslides

1.5 水文地质

滑坡区发育基岩裂隙水和松散岩类孔隙水两类地下水。松散岩类孔隙水主要分布在地势低洼的滑坡体内,主要接收大气降水和基岩裂隙水的补给,水量较丰富,平时可见泉水11处,总流量约1.5 L∙s-1。

2 滑坡发育历史

牙豁口滑坡具有发育历史悠久,长期处于活动状态,且大规模复活滑动频繁的特点。据调查访问该滑坡曾于1913年发生过大规模滑动,1984年雨季该滑坡又突然大规模、长距离缓慢复活滑动,前舌抵达岷江西岸河漫滩。1989年7月,化马一带雨水较丰,致使滑坡重新复活缓慢滑动,自7月19日发现下滑开始,21日滑速达到高峰,每天下滑5 m,以后逐渐变慢,到24日以后,基本每天下滑1~1.5 m,使1984年已滑入岷江西岸河漫滩的滑坡前舌持续向岷江推进,挤压岷江主流导向东岸,河床宽度仅剩10 m左右,河水强烈掏刷东岸,危及化马村、212国道[1](图2)。当地居民总结为“十年一小滑,三十年一大滑”。1989年7月的大规模滑动到2019年7月的大规模滑动时间间隔为30年整。

图2

图2

1989年与2019年下级滑坡照片

Fig.2

The photos of subordinate landslides in 1989 and 2019

3 滑坡形态与分级分块特征

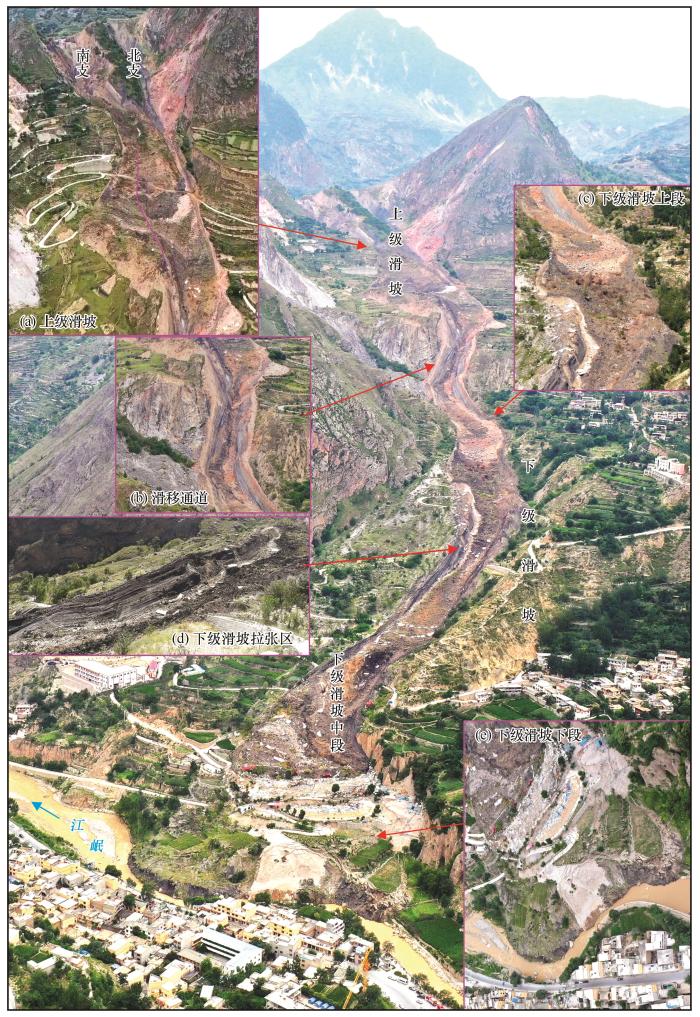

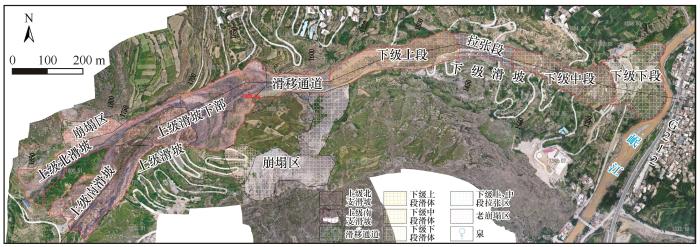

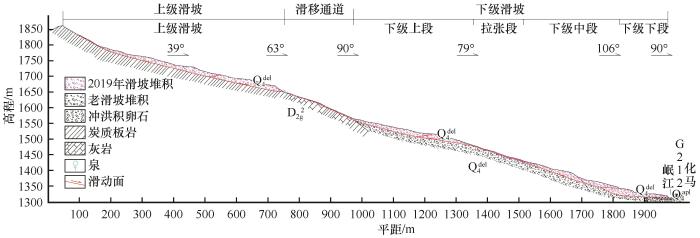

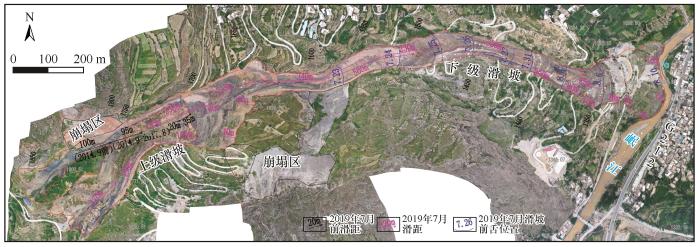

图3

图4

图5

受地形、地质构造等影响,牙豁口滑坡的形态、滑动时间、滑动特征和堆积等特征差异较大,存在明显的分级分块特征。受滑坡区地形影响和滑坡成因、滑动过程的不同,牙豁口滑坡总体上分为上、下两级。上级滑坡体首先发生滑动,其前缘北侧约10×104 m3滑体沿宽40~80 m、高差70 m,坡度22°沟谷向下滑动,堆积在下级老滑坡体,推动下级滑坡滑动。因此,该沟谷段为上级滑坡体向下滑动的“滑移通道”。滑移通道段堆积的滑体很少,大部分滑床裸露,形成非常明显的滑坡擦痕[图3(b)]。

3.1 上级滑坡

上级滑坡位于长条状断裂带凹地内,是本次滑坡的主要滑源区,南北两侧为由灰岩组成的高陡山体[图3(a)]。上级滑坡长750~800 m,宽100~190 m,平均宽度130 m,面积0.103 km2,滑体平均厚度12 m,总体积约120×104 m3。前后缘相对高差227 m,地形上陡下缓,上部25°,下部12°。总体滑动方向60°。

上级滑坡上部明显分为南、北两支滑块,其中间为一条长260 m、宽45~60 m、高约10 m的未滑动的小山梁。

北支滑块长800 m,宽40~195 m,上窄下宽,面积0.055 km2,滑体平均厚度约12.5 m,体积约 70×104 m3,总体滑动方向65°。该滑块长期缓慢滑动,大量滑体堆积在下部缓坡区。

南支滑块长480 m,宽85~120 m,平均宽度100 m,面积0.048 km2,滑体平均厚度约10 m,体积约50×104 m3。总体滑动方向40°,南支滑坡前缘为北支滑坡右侧边界。受降雨影响,2019年7月16日南支滑块发生剧烈滑动,上部滑源区形成凹槽状地形,大部分滑床外露,其上滑动擦痕非常明显。

南支滑块的快速滑动,推挤并叠加在北支滑块下部,共同形成上级滑坡的下部,整体向下滑动,上级滑坡体大部分滑体堆积在下部缓坡地带[图3(a)]。受地形、地下水的影响,上级滑坡下部滑体也有明显差异,也可分为南部和北部两部分,二者之间差异性滑动形成的滑移剪切带非常明显。南部前缘滑体主要堆积在地势平缓开阔的南部沟缓坡区,滑距较短,局部形成鼓丘和凹地,灰黑色炭质板岩岩屑与灰岩块体呈垂直滑动方向的条带状相间分布,滑体前缘厚度最大为20 m左右,受后部滑体强烈推挤作用,放射状裂缝较发育。北部滑体前缘正对沟谷且地下水较为丰富,且为滑移通道在上级滑坡区的上延段,存在老滑坡的滑动面,前缘滑体通过滑移通道向下滑动剧烈,形成宽70~80 m、长220 m、深3~5 m,与滑动方向平行的凹地,受前缘沿滑移通道剧烈滑动的影响,前部40 m范围拉张裂缝发育。

另外,受地形的影响,在上部滑体推挤作用下,在北部前缘滑体部分向外扩散,在相对平缓的农田区形成半径约30 m、厚2~5 m的半圆形堆积体。

3.2 下级滑坡

下级滑坡位于滑移通道以下,滑坡长1 020 m,宽40~120 m,平均宽度90 m,面积0.093 km2,滑体平均厚度约10 m,体积约92×104 m3。下级滑坡基本沿1989年滑坡范围滑动(图2)。前后缘相对高差255 m,其上部和下部地形相对较缓,坡度分别为10.5°和13.5°,中部一带较陡,为17°。前缘临近岷江段为原滑坡的扇形滑舌,地形较缓,坡度9°。

受地形坡度、滑坡所受推力作用方式等影响,下级滑坡出现差异性滑动和滑体分解现象,下级滑坡又可分为上、中、下三段。下级滑坡上段堆积于1 560~1 475 m高程,坡度11°,长度380 m,宽度50~85 m,平均厚度8 m,体积约20×104 m3。滑体主要为上级滑坡沿滑移通道下滑的滑体和沿途刮铲早期的滑坡堆积,由于后部的强烈推挤作用,滑体前部厚度、宽度增大,地形高出两侧坡面[图3(c)]。下级滑坡中段滑体堆积于1 425~1 335 m高程,坡度14°,长度300 m,宽度60~120 m,体积约22×104 m3,其前部堆积在早期滑坡的扇形滑舌上。上段和中段滑体之间为差异滑动形成的长约160 m的拉张段,滑体较薄,部分滑床裸露[图3(d)]。下级滑坡下段主要为1989年滑坡的扇形滑舌部分的滑动,前缘紧临岷江,前缘宽250 m,长170 m,厚度10~35 m,体积约50×104 m3。下级滑坡下段地形平缓,受下级中段滑体加载推挤作用而缓慢滑动,滑距较短,其地表形态基本保持原状,剪切、拉张、放射状等各类裂缝非常发育,破坏其上养鸡场。前缘压缩岷江河床,特别是北部河床宽度不足6 m,呈半堵塞状态[图3(e)]。

4 滑坡滑动过程与滑动特征

2019年牙豁口滑坡由上向下逐级逐块启动,总体具有活动历时漫长、滑动速度缓慢、滑距较大,且各级各块的启动时间、滑距、滑速差异明显的特点。根据不同时期卫星影像、道路等地物位置资料分析滑动过程与特征。

4.1 上级滑坡

自1989年滑动以后,牙豁口滑坡的上级滑坡北支滑块长期处于缓慢滑动状态,2010年在北支滑块下部修建的X414县道在2013年因滑坡破坏而改道重修。据卫星影像,至2014年9月北支滑块上部滑体已滑移约100 m,滑体下部的X414县道已滑移约20 m;2014年9月与2017年8月两期卫星影像资料对比,3年间北支滑块上部滑体又滑移约95 m,X414县道又滑移约35 m,平均每年滑移12~32 m,上部滑距大于下部滑距;南支滑块活动较弱,位于其上部的X414县道仅局部错开(图6)。

图6

图6

2017年8月上级滑坡变形影像

Fig.6

The deformation image of the superior landslide in August 2017

2019年7月16日南支滑块则开始大规模滑动,8月5日后基本停止滑动,滑距130~235 m,总体其后部首先启动且较前部滑移距离大,南支滑块前部叠加于北支滑块前部一同滑动。上级滑坡下部南北侧的滑动差异也较大,下部南侧滑距较短,其上道路滑距仅40~60 m;下部北侧正对滑移通道,滑距185~215 m,为南侧滑距的4~5倍,平均滑速约17 m·d-1。据甘肃省地质灾害防治技术指导中心GNSS监测资料,7月25—29日该段滑移剧烈,最快35.5 m·d-1,为平均滑速的2倍。

按照上级滑坡下部北侧滑体滑距215 m、平均宽度50 m、厚度10 m计算,7月19—30日总共约10×104 m3的滑体通过滑移通道下滑并加载在下级滑坡上段,推动下级滑坡失稳滑动。

南、北滑块汇合处以上的北支滑块上部300 m长滑体本次仅有很小滑动。

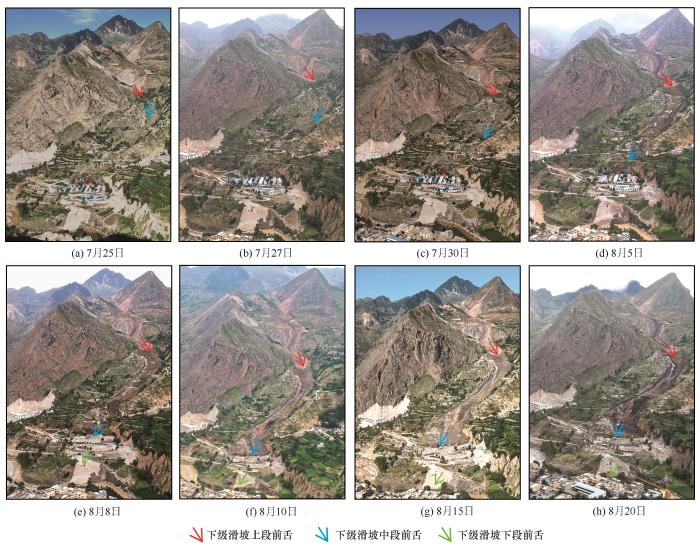

4.2 下级滑坡

由于上级滑坡通过滑移通道逐渐下滑堆积加载在下级滑坡顶部产生的推挤作用,7月23日开始下级滑坡由上向下逐渐变形破坏和滑动,滑坡前部斜坡首先出现鼓胀和剪切裂缝等变形,其后在进一步的推挤作用下开始剧烈滑动,滑坡的范围和体积不断向下扩展加大。因此,下级滑坡形成过程包括滑坡前舌变形扩展和滑坡滑移两方面的特征。

滑坡前舌变形扩展方面,受7月21日晚和24日降水的影响,滑坡前舌变形扩展的速度很快,24日下午17时左右下级滑体最上部1 515 m高程的X414县道变形破坏,滑体两侧羽状剪切裂缝发育,部分泉水消失,滑坡前舌向下发展速度约100 m∙d-1;25—27日下级滑体变形区发展迅速,25日前舌到达1 495 m高程,滑坡前舌扩展速度约100 m∙d-1;27日前舌达到1 420 m高程,滑坡体加长约250 m,滑坡前舌扩展速度125 m·d-1,其加快的主要原因是该段斜坡坡度较陡,达17°左右;1 420 m高程以下由于地形坡度变缓为14°,且滑坡滑动方向南转27°,加上10余天无降水作用,滑舌向下发展的速度明显减缓,8月4日滑坡前舌达到1 375 m高程(毛家公路处),7月27日—8月4日的8天时间内滑坡体加长约160 m,滑坡前舌扩展速度20 m·d-1;由于下部地形坡度达21°,此后滑坡前舌扩展速度又加快,8月6日滑坡前舌达到1 335 m(养鸡场)高程,滑坡体加长110 m左右,滑坡前舌扩展速度55 m·d-1,下级中段滑体成形;8月6日以后下级中段滑体加载推挤下级下段(1989年滑坡扇形滑舌)开始变形,8月10日下级下段变形区到达岷江边,滑坡体加长160 m左右,滑坡前舌扩展速度40 m·d-1(图7~8)。

图7

图7

牙豁口滑坡发展过程与滑移矢量图

Fig.7

The development process and slip vector diagram of Yahuokou landslide

图8

滑坡滑速和滑距方面,7月23—31日下级滑坡上段滑体的滑距约410 m,平均滑速约40 m·d-1,是推挤下级滑坡变形和滑动的重要动力源。8月13日下级上段滑体滑距约500 m,增加90 m,平均滑速约7 m·d-1,以后滑速逐渐减缓。7月25—31日位于下级中段滑坡上的3段X414县道盘山路自上而下的滑距分别为82 m、60 m和40 m,滑速13.7~6.7 m·d-1;8月13日滑距分别为265 m、290 m和220 m,滑距分别增加182 m、230 m和180 m,滑速14~18 m·d-1。可见,下级滑坡中段滑距比上段滑距大100~150 m,因此,在下级滑坡上段和中段滑体之间形成拉张段。8月10日前后是拉张区形成的主要时段。

8月10日下级滑坡下段(1989年滑坡扇形滑舌)开始滑动,挤压岷江河床,其中,北部滑动最为强烈,滑速1.5~3.0 m·d-1,总滑距约18 m,河床宽度仅剩6 m,南部滑动较弱,总滑距约3 m。9月初滑坡前缘才基本趋于稳定。

5 滑坡成因分析

牙豁口滑坡属典型的沿断裂带发育的推移式大型长条状断层破碎带堆积层滑坡,是在特殊的地形、地层岩性、地质构造和水文地质条件的组合和长期综合作用下孕育发生。

5.1 地形地貌条件

在强烈新构造运动影响下,白龙江、岷江急剧深切,形成了高差550 m、平均坡度16°的斜坡,且为沿断裂带发育的凹槽状地形,有利于崩塌、风化坡残积物等各类松散固体物质和地表水、地下水的汇集与排泄。为堆积层滑坡的发育提供了良好的地形条件。另外,牙豁口滑坡历史上多次滑动形成的特殊的滑坡地形与地质结构,有利于滑坡的长期蠕动、复活与长距离缓慢滑动。

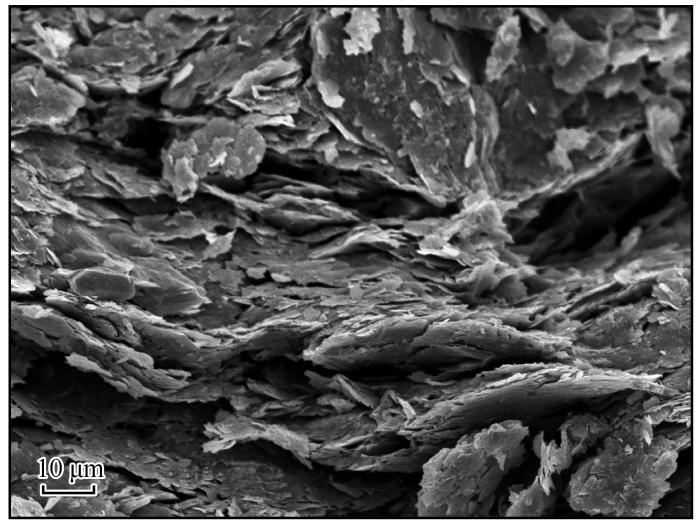

5.2 易滑的地层条件

表1 灰黑色炭质板岩风化物粒度特征统计表

Table 1

| 颗粒组成/% | 中值粒径/mm | 液限/% | 塑限/% | 定名 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| >0.05 mm | 0.05~0.005 mm | <0.005 mm | ||||

| 26.3 | 42.7 | 31.0 | 0.0117 | 38.6 | 23.5 | 粉质黏土 |

| 16.0 | 39.8 | 46.2 | 0.0060 | 34.8 | 21.4 | 粉质黏土 |

| 39.1 | 32.7 | 28.2 | 0.0183 | 24.5 | 16.1 | 粉土 |

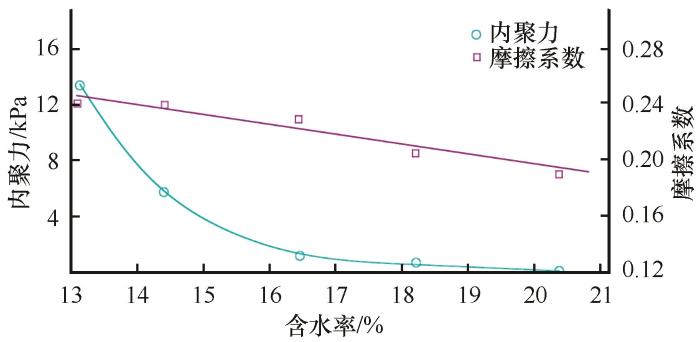

图9

图10

图10

滑带土残余抗剪强度指标与含水率关系曲线

Fig.10

The relationship between residual shear strength index and water content of the slip zone soil

5.3 地质构造与地震

牙豁口滑坡位于舟曲—化马深大活动断裂带内,该断裂为大型走滑逆冲断裂且具有明显的活动,岩体结构破碎,沿此断裂破碎带发育有泄流坡、锁儿头、中牌等多处大型活动性滑坡,滑坡主滑方向多与断裂走向一致,控制了滑坡的基本特征和滑坡发育的地形条件。2008年“5∙12”汶川8级地震、2017年“8∙7”九寨沟7级地震等也使牙豁口坡体结构进一步松动,稳定性降低。

5.4 地下水的长期作用

滑坡区地势低洼,滑体结构松散,裂缝发育,非常有利于大气降水入渗补给滑坡体内的地下水,并接受两侧高陡山体基岩裂隙水的补给,使得滑体内地下水较为丰富,平时可见泉水11处,总流量约1.5 L·s-1,沿滑坡带多处有芦苇等喜水植物,地下水对灰黑色炭质板岩碎屑土体的长期软化、泥化作用明显,滑动过程中在滑体内产生孔隙水压力或液化,是促使滑坡滑动的重要因素。牙豁口滑坡与地下水的关系密切,根据历次滑坡现象当地群众总结出:滑坡滑动过程中原来的泉水消失,当泉水再次出现时,滑坡即将停止滑动。这可能与滑坡滑动过程中地下水径流通道和孔隙水压力变化有关。

5.5 两侧崩滑体的堆积加载

牙豁口滑坡滑源区两侧由灰岩等组成的高陡山体,受断裂影响,崩塌、滑坡发育,崩滑体堆积、加载在中部相对低洼的牙豁口滑坡体上,牙豁口滑坡体中的灰岩块石主要来源于两侧山体崩塌,活跃的两侧山体崩滑体加载作用增大了滑坡推力和滑坡规模,也是牙豁口滑坡多次复活滑动的因素之一(图11)。

图11

5.6 降水

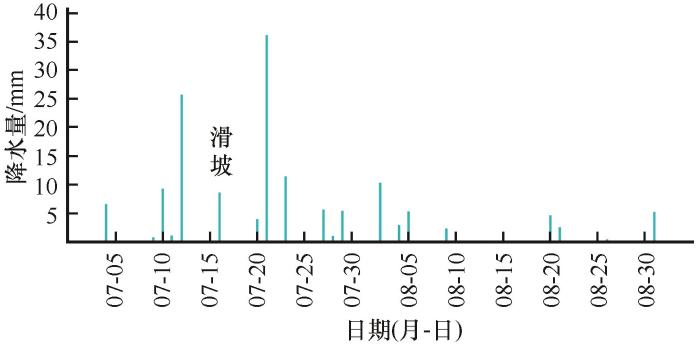

牙豁口滑坡的历次大规模滑动都与降雨有关,多发生在雨季。由于滑体结构松散,裂缝发育,为降水入渗提供了宏观通道,大量水体迅速渗入坡体深部,使地下水位升高,进一步软化底部灰黑色炭质板岩碎屑,降低抗剪强度,同时增加岩土体重量和动水压力。据舟曲县东山气象站资料,截止2019年7月25日累计降水量己达439.9 mm,已接近全年降水量,其中6月累计降水量达147.9 mm。7月1日至7月25日累计降水103.1 mm(图12)。

图12

图12

滑坡区7—8月份降水量

Fig.12

The precipitation in landslide area during the period of July and August

2019年牙豁口滑坡的大规模复活滑动与上半年特别是6—7月的降水量较大有直接关系,在大量水体的入渗软化作用下,引发上级滑坡体积约50×104 m3的南支滑块首先发生失稳滑动,叠加并推挤缓慢滑动的南支滑块下部一同滑动,形成上级滑坡。上级滑坡前缘北侧滑体通过滑移通道继续下滑,约10×104 m3的滑体加载在下部1989年滑坡堆积形成的斜坡体上,推挤其向下部逐级扩展变形和滑动,形成下级滑坡。下级滑坡基本沿1989年滑坡的范围复活滑动。受地形坡度、滑坡所受推力作用方式等影响,下级滑坡的滑动、堆积存在明显的差异,分为上、中、下三段。中段滑体后期的继续滑动,与上段滑体分离,二者之间形成160 m长的拉张段,并且使中段滑体大量加载在1989年滑坡堆积的扇形滑舌后部,又推挤其缓慢向前滑动,使岷江呈半堵状态。

由上可见,舟曲—化马深大活动断裂带和泥盆系炭质板岩软弱易滑地层的特殊不利组合是牙豁口滑坡的主要控制因素和地质基础;沿断裂带发育的凹槽状地形有利于松散堆积物和各类水体的富集,地表水、地下水的长期作用和两侧山体崩塌体的加载是滑坡主要的引发因素。受特殊地质环境条件的控制和作用,牙豁口滑坡稳定性差,具有长期缓慢蠕动和间歇性大规模复活滑动的特点。2019年6—7月的大量降水是牙豁口滑坡发生本次复活滑动的主要引发因素。

6 结论

(1)2019年7月16日发生的牙豁口滑坡沿舟曲—化马深大活动断裂破碎带发育,长1 920 m,长宽比达18.5,体积212×104 m3,滑坡体主要由风化破碎灰黑色炭质板岩碎屑、灰岩块石组成,为典型的沿断裂带发育的推移式大型断层破碎带堆积层滑坡。

(2)牙豁口滑坡分为相对独立的上、下两级滑坡。上级滑坡又可分为南支滑块和北支滑块两部分;下级滑坡也可分为上、中、下三段。2019年7月16日南支滑块大规模滑动并推挤北支滑块前部一同复活滑动。上级滑坡约10×104 m3滑体加载在下级滑坡,于7月24日推移下级滑坡由上向下逐级变形和滑动。滑坡前缘于8月10日达到岷江岸边,使岷江呈半堵状态。

(3)舟曲—化马深大活动断裂带和泥盆系炭质板岩软弱易滑地层的特殊不利组合是牙豁口滑坡的主控因素和地质基础;沿断裂带发育的凹槽状地形有利于松散堆积物和各类水体的富集,地表水、地下水的长期作用和两侧山体崩塌体的加载是滑坡主要的引发因素。2019年6—7月的大量降水引发了牙豁口滑坡大规模复活滑动。

(4)牙豁口滑坡发育历史悠久,稳定性差,具有长期缓慢蠕动和间歇性大规模复活滑动的特点,且易堵塞岷江,形成链式灾害,应加强监测预警和风险管控,并进行工程治理。

参考文献

Characteristics of the landslide distribution along the Bailongjiang river basin and its controlling factors

[J].

甘肃省白龙江流域滑坡分布规律及其主控因素

[J].

Research on development and distribution roles of large-cale landslides in Bailongjiang river basin

[J].

白龙江流域大型滑坡发育分布规律研究

[J].

Research of landslides and debris flows in Bailongjiang river basin: progress and prospect

[J].

白龙江流域滑坡泥石流灾害研究进展与展望

[J].

Fault features and their implications on distribution and formation of landslides in Bailongjiang Region

[J].

白龙江地区断裂构造与滑坡分布及发生关系

[J].

The deformation characteristics of the landslide along Pingding-Huama active fault zone and its prevention and control

[J].

杨为民, 黄晓, 张永双,

Coupling of earth’s endogenic and exogenic geological processes and origins on serious geological disasters

[J].

地球内外动力耦合作用与重大地质灾害的成因初探

[J].

Coupling effect mechanism of endogenic and exogenic geological processes of geological hazards evolution

[J].

地质灾害形成的内外动力耦合作用机制

[J].

Fault effect analysis of geo-hazard triggered by Wenchaun Earthquake

[J].

汶川大地震触发地质灾害的断层效应分析

[J].

Research on relationship between fault movement and large-scale landslide in intensive earthquake region

[J].

强震区断裂活动与大型滑坡关系研究

[J].

Deformation characteristics and formation mechanism of Xieliupo landslide in Zhouqu

[J].

舟曲泄流坡滑坡变形特征及其形成机理

[J].

Deformation characteristics and cause analysis of Xieliupo landslide in Bailongjiang

[J].

白龙江泄流坡滑坡变形特征及成因分析

[J].

An analysis of the activity features of the Suoertou landslide in Zhouqu county of Gansu

[J].

甘肃舟曲锁儿头滑坡活动特征分析

[J].

Main factors analysis for controlling kinematic behavior of Suoertou landslide

[J].

甘肃舟曲锁儿头滑坡活动的主控因素分析

[J].

Study on relation between strength parameter and water content of goug

[J].

断层泥强度参数与含水率关系研究

[J].

Microstructure fractal of sliding zone soil of Suoertou landslide in Zhouqu

[J].

舟曲锁儿头滑坡滑带土微结构的分形研究

[J].

Shear strength characteristics of soil in the slide zone of Xieliupo landslide in Zhouqu, Gansu province

[J].

甘肃舟曲泄流坡滑坡滑带土的抗剪强度特性

[J].

Detecting Ground Deformation and Investigating Landslides Using InSAR Technique——Taking Middle Reach of Bailong River Basin as an Example

[D].

基于InSAR技术的地表变形监测与滑坡早期识别研究——以白龙江流域中游为例

[D].

Late Quaternary active characteristic and slip-rate of Pingding-Huama fault the eastern segment of Guanggaishan-Dieshan fault zone (west jingling mountain)

[J].

西秦岭西段光盖山—迭山断裂带坪定—化马断裂的新活动性与滑动速率

[J].

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号