The gradually improving scientific research paradigm on Quaternary Glaciation in China: a review of the 4th Conference on Quaternary Gglaciation and Environmental Variation in China

1

2017

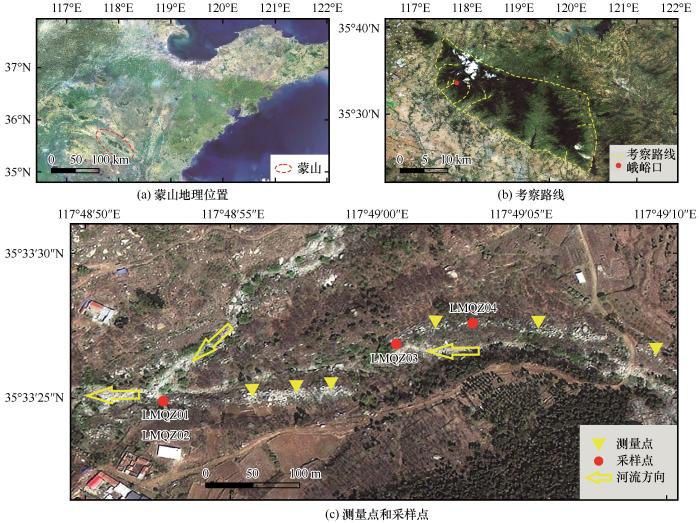

... 关于中国东部中低山丘陵有无第四纪冰川遗迹,学术界一直有不同的观点.近年,多位学者对山东中低山丘陵所谓“低海拔型古冰川遗迹”的论点进行了质疑和反驳[1-7].其中,蒙山拦马墙一带砾石堆积堤或砾石堆积垄岗的地貌成因类型,是争论的焦点问题之一.这里需要说明,“拦马墙”地名早在明代即已出现,在1∶5万地形图上称为“拦马墙子”.通过访谈当地村民获知,拦马墙是一地点或地域名称,可泛指峨峪口、拦马墙里和谷峪3个沟谷出山口一带.其西北侧为八字峪,东南侧为白石峪.峨峪口曾有文献称为“鳄鱼嘴”、“拦马墙”,其上游峡谷当地村民称为“峨峪”.根据地名称谓统一、书写一致等规范化要求,此前各文献中的“拦马墙砾石堤”应依照当地习惯称为“峨峪口砾石堤”比较合适. ...

渐趋完善的第四纪冰川研究范式——记第四届中国第四纪冰川与环境变化研讨会

1

2017

... 关于中国东部中低山丘陵有无第四纪冰川遗迹,学术界一直有不同的观点.近年,多位学者对山东中低山丘陵所谓“低海拔型古冰川遗迹”的论点进行了质疑和反驳[1-7].其中,蒙山拦马墙一带砾石堆积堤或砾石堆积垄岗的地貌成因类型,是争论的焦点问题之一.这里需要说明,“拦马墙”地名早在明代即已出现,在1∶5万地形图上称为“拦马墙子”.通过访谈当地村民获知,拦马墙是一地点或地域名称,可泛指峨峪口、拦马墙里和谷峪3个沟谷出山口一带.其西北侧为八字峪,东南侧为白石峪.峨峪口曾有文献称为“鳄鱼嘴”、“拦马墙”,其上游峡谷当地村民称为“峨峪”.根据地名称谓统一、书写一致等规范化要求,此前各文献中的“拦马墙砾石堤”应依照当地习惯称为“峨峪口砾石堤”比较合适. ...

Issues on criteria and methods for discriminating Quaternary glacial vestiges: also on the origin of boulder-piled levees in Mount Mengshan

2017

第四纪冰川遗迹的判别标准与方法问题——兼论蒙山巨砾堆积堤之成因

2017

What glacier is the “super-maritime glacier”? A discussion with professor Jing Cairui

2018

极海洋型冰川是什么冰川——与景才瑞先生商榷

2018

10Be exposure ages of the boulder in Lanmaqiang (wall for blocking horses), Futa Valley, Mengshan National Geopark

1

2018

... 除成因争论之外,业已报道的峨峪口堆积垄岗砾石暴露年龄,由于一些地貌过程可能对测年结果造成高估或低估,加之宇生核素10Be、光释光(OSL)测年误差均较大,故不足以准确界定其堆积时代.已报道的峨峪口堆积堤砾石宇生核素年龄值为(5.99±1.10) ka、(5.52±0.90) ka[4],也不在全新世(11.7~0 ka)早期阶段,而是全新世中期.尽管如此,峨峪口堆积垄岗的砾石暴露年龄仍可作为其堆积时代的最老约束年龄[(5.52±0.90) ka].至于峨峪口砾石堤堆积过程是否与1668年郯城大地震存在时空关联,截至目前仍不能排除其可能性.未来反映峨峪口砾石堆积时代而不是砾石暴露年龄的测年结果,既可能证实、也可能证伪这一推测,但无论如何都不会影响峨峪口砾石堆积垄岗地貌成因类型的判读. ...

蒙山国家地质公园拦马墙砾石堆积体暴露测年研究

1

2018

... 除成因争论之外,业已报道的峨峪口堆积垄岗砾石暴露年龄,由于一些地貌过程可能对测年结果造成高估或低估,加之宇生核素10Be、光释光(OSL)测年误差均较大,故不足以准确界定其堆积时代.已报道的峨峪口堆积堤砾石宇生核素年龄值为(5.99±1.10) ka、(5.52±0.90) ka[4],也不在全新世(11.7~0 ka)早期阶段,而是全新世中期.尽管如此,峨峪口堆积垄岗的砾石暴露年龄仍可作为其堆积时代的最老约束年龄[(5.52±0.90) ka].至于峨峪口砾石堤堆积过程是否与1668年郯城大地震存在时空关联,截至目前仍不能排除其可能性.未来反映峨峪口砾石堆积时代而不是砾石暴露年龄的测年结果,既可能证实、也可能证伪这一推测,但无论如何都不会影响峨峪口砾石堆积垄岗地貌成因类型的判读. ...

Question the so-called glacial landforms in the middle and low massifs in Shandong Province, Eastern China

2019

Review, progress and prospect of the Quaternary glaciations in eastern China (east to 105° E)

2019

中国东部(105° E以东)第四纪冰川研究回顾、进展及展望

2019

The logical fallacies on identification of the “glacial relics” in Mengshan Mountain: the paper “types, characteristics and dating data of glacial relics in Mount Mengshan Geopark, Shandong Province” as an example

2

2020

... 关于中国东部中低山丘陵有无第四纪冰川遗迹,学术界一直有不同的观点.近年,多位学者对山东中低山丘陵所谓“低海拔型古冰川遗迹”的论点进行了质疑和反驳[1-7].其中,蒙山拦马墙一带砾石堆积堤或砾石堆积垄岗的地貌成因类型,是争论的焦点问题之一.这里需要说明,“拦马墙”地名早在明代即已出现,在1∶5万地形图上称为“拦马墙子”.通过访谈当地村民获知,拦马墙是一地点或地域名称,可泛指峨峪口、拦马墙里和谷峪3个沟谷出山口一带.其西北侧为八字峪,东南侧为白石峪.峨峪口曾有文献称为“鳄鱼嘴”、“拦马墙”,其上游峡谷当地村民称为“峨峪”.根据地名称谓统一、书写一致等规范化要求,此前各文献中的“拦马墙砾石堤”应依照当地习惯称为“峨峪口砾石堤”比较合适. ...

... 蒙山属地层缓慢上升的侵蚀构造中低山,岩体大多属泰山群片麻状中粒花岗闪长岩、二长花岗岩.山体断裂构造十分发育,新构造活动频繁,地势起伏大且坡度较陡、谷坡稳定性差.因处于强地震活动网格之中,地震可直接破坏山体的稳定性,降低岩石的强度,提供了泥石流松散固体物质的来源,是山洪泥石流形成的重要动力条件和物质基础.峨峪口上游河谷岩性比较均一,谷壁陡而平滑,局部保存有山洪泥石流的擦痕、撞击痕[7],即是明证.根据中国地震点的统计分析资料,山东临沂地区地震震级极为强烈,且烈度为中国最高值区域.例如清康熙七年六月十七日(1668年7月25日),在郯城一带发生了一次旷古未有的特大地震,震级为8.5级.极震区位于山东省郯城、临沭、莒县一带,烈度达Ⅻ度,伴有大规模的山崩地裂、涌水喷沙、洪流群发等现象.历史上发生的山洪泥石流灾害往往不在人们的视线之内,90%以上可能不被记载.因此,峨峪口砾石堤很可能是地震型泥石流遗迹之一,且与上游谷地泥石流形成区、流通区保存的重力崩塌、洪流泛滥线(多组擦痕、撞击痕)等构成完整的地貌组合,今后或可据之确定泥位标高和断面形态参数开展流量重建与模拟研究. ...

蒙山“冰川遗迹”辨识中的逻辑谬误分析——以“山东蒙山冰川遗迹的类型、特征和年代”一文为例

2

2020

... 关于中国东部中低山丘陵有无第四纪冰川遗迹,学术界一直有不同的观点.近年,多位学者对山东中低山丘陵所谓“低海拔型古冰川遗迹”的论点进行了质疑和反驳[1-7].其中,蒙山拦马墙一带砾石堆积堤或砾石堆积垄岗的地貌成因类型,是争论的焦点问题之一.这里需要说明,“拦马墙”地名早在明代即已出现,在1∶5万地形图上称为“拦马墙子”.通过访谈当地村民获知,拦马墙是一地点或地域名称,可泛指峨峪口、拦马墙里和谷峪3个沟谷出山口一带.其西北侧为八字峪,东南侧为白石峪.峨峪口曾有文献称为“鳄鱼嘴”、“拦马墙”,其上游峡谷当地村民称为“峨峪”.根据地名称谓统一、书写一致等规范化要求,此前各文献中的“拦马墙砾石堤”应依照当地习惯称为“峨峪口砾石堤”比较合适. ...

... 蒙山属地层缓慢上升的侵蚀构造中低山,岩体大多属泰山群片麻状中粒花岗闪长岩、二长花岗岩.山体断裂构造十分发育,新构造活动频繁,地势起伏大且坡度较陡、谷坡稳定性差.因处于强地震活动网格之中,地震可直接破坏山体的稳定性,降低岩石的强度,提供了泥石流松散固体物质的来源,是山洪泥石流形成的重要动力条件和物质基础.峨峪口上游河谷岩性比较均一,谷壁陡而平滑,局部保存有山洪泥石流的擦痕、撞击痕[7],即是明证.根据中国地震点的统计分析资料,山东临沂地区地震震级极为强烈,且烈度为中国最高值区域.例如清康熙七年六月十七日(1668年7月25日),在郯城一带发生了一次旷古未有的特大地震,震级为8.5级.极震区位于山东省郯城、临沭、莒县一带,烈度达Ⅻ度,伴有大规模的山崩地裂、涌水喷沙、洪流群发等现象.历史上发生的山洪泥石流灾害往往不在人们的视线之内,90%以上可能不被记载.因此,峨峪口砾石堤很可能是地震型泥石流遗迹之一,且与上游谷地泥石流形成区、流通区保存的重力崩塌、洪流泛滥线(多组擦痕、撞击痕)等构成完整的地貌组合,今后或可据之确定泥位标高和断面形态参数开展流量重建与模拟研究. ...

A profile analysis of block field in Saihanwula National Natural Reserve, Greater Hinggan Mountains and its comparison to a boulder stream in Mount Mengshan Global Geopark, Shandong

2

2020

... 2020年,吕洪波等[8]在《地质论评》发表《大兴安岭南段赛罕乌拉石海剖面分析及其与蒙山拦马墙石河结构对比》一文(以下简称《对比》),认为峨峪口砾石堤为“典型的石河”,“蒙山境内全新世早期至少局部存在过冰缘气候环境,而这也为山东境内更新世冰川地貌研究提供了重要的信息”.《对比》基于蒙山“冰川遗迹”缺少典型的山谷冰川证据,遂援引多篇文献论证“现代冰缘气候带的石海在更新世晚期往往就是冰川侵蚀区”,意图证明“在第四纪冰川退缩后,蒙山一带转变为典型的冰缘气候带”.《对比》认为:“拦马墙巨石堆是全新世早期冰缘气候带下的石河,那么在更新世晚期的末次冰盛期和更早的第四纪冰期蒙山存在着第四纪冰川地貌也就不足为奇了.拦马墙南岸的混积物由大小混杂的岩石碎屑和巨大漂砾组成平缓的台地.根据其所在位置地貌特征,这些混积物无法用简单的山谷冰川地貌进行解读,前人报道过的中国东部第四纪大陆冰川信息值得参考.”由此可见,《对比》一文的核心观点,依然是坚持蒙山等地存在第四纪冰川遗迹.《对比》甚至说:“中国地学界本身对现代冰缘地貌观察不够,在遇到古冰缘地貌时往往做出错误的认知判断.以石海(石河)为例,如果当作冰碛物,就错将冰缘环境判定为冰川环境;如果当作泥石流堆积,则更是离谱.” ...

... 需要指出,《对比》在乌兰坝林区二林达巴观火台设置的观测点(44°26′53″ N、118°41′47″ E,海拔1 912 m)[8],属于活动石海范围(多年冻土带下界大致为1 500~1 700 m).观测点与巴林右旗气象站(GPS: 43°32′ N、118°38′ E,海拔688 m,MAAT 5.58 ℃)的高差约1 200 m,按气温直减率0.55 ℃∙(100m)-1估算,并进行纬度订正,两地温差约7.4 ℃,观测点MAAT约-1.8 ℃,符合活动石海发育的气候条件.但《对比》在乌兰坝观测点持续一周的气象观测却得出两地温差只有3.7 ℃,且认为当地MAAT为2 ℃,据此得出该区从全新世以来至少已经升温2~6 ℃,结果存在明显高估.即便假设全新世早期降温幅度达6 ℃,也无法支持峨峪口砾石堤具备发育石河的气候环境.换言之,我国东部纬度冻土带南界热量条件,如果不考虑影响较小的降水量之变化,MAAT至少不高于0~1 ℃,在7月平均气温不低于20 ℃的情况下,1月均温需低于-25 ℃才可能维持冻土的热量平衡.所以,华北平原北纬40° N以南的任何接近海平面的地方,在更新世末次冰期时都不太可能有纬度多年冻土存在,更何况冰后期的全新世.换言之,在冰后期的全新世,峨峪口砾石堤以上高度的山地早已脱离冰缘环境,不具备发育石河的气候条件. ...

大兴安岭南段赛罕乌拉石海剖面分析及其与蒙山拦马墙石河结构对比

2

2020

... 2020年,吕洪波等[8]在《地质论评》发表《大兴安岭南段赛罕乌拉石海剖面分析及其与蒙山拦马墙石河结构对比》一文(以下简称《对比》),认为峨峪口砾石堤为“典型的石河”,“蒙山境内全新世早期至少局部存在过冰缘气候环境,而这也为山东境内更新世冰川地貌研究提供了重要的信息”.《对比》基于蒙山“冰川遗迹”缺少典型的山谷冰川证据,遂援引多篇文献论证“现代冰缘气候带的石海在更新世晚期往往就是冰川侵蚀区”,意图证明“在第四纪冰川退缩后,蒙山一带转变为典型的冰缘气候带”.《对比》认为:“拦马墙巨石堆是全新世早期冰缘气候带下的石河,那么在更新世晚期的末次冰盛期和更早的第四纪冰期蒙山存在着第四纪冰川地貌也就不足为奇了.拦马墙南岸的混积物由大小混杂的岩石碎屑和巨大漂砾组成平缓的台地.根据其所在位置地貌特征,这些混积物无法用简单的山谷冰川地貌进行解读,前人报道过的中国东部第四纪大陆冰川信息值得参考.”由此可见,《对比》一文的核心观点,依然是坚持蒙山等地存在第四纪冰川遗迹.《对比》甚至说:“中国地学界本身对现代冰缘地貌观察不够,在遇到古冰缘地貌时往往做出错误的认知判断.以石海(石河)为例,如果当作冰碛物,就错将冰缘环境判定为冰川环境;如果当作泥石流堆积,则更是离谱.” ...

... 需要指出,《对比》在乌兰坝林区二林达巴观火台设置的观测点(44°26′53″ N、118°41′47″ E,海拔1 912 m)[8],属于活动石海范围(多年冻土带下界大致为1 500~1 700 m).观测点与巴林右旗气象站(GPS: 43°32′ N、118°38′ E,海拔688 m,MAAT 5.58 ℃)的高差约1 200 m,按气温直减率0.55 ℃∙(100m)-1估算,并进行纬度订正,两地温差约7.4 ℃,观测点MAAT约-1.8 ℃,符合活动石海发育的气候条件.但《对比》在乌兰坝观测点持续一周的气象观测却得出两地温差只有3.7 ℃,且认为当地MAAT为2 ℃,据此得出该区从全新世以来至少已经升温2~6 ℃,结果存在明显高估.即便假设全新世早期降温幅度达6 ℃,也无法支持峨峪口砾石堤具备发育石河的气候环境.换言之,我国东部纬度冻土带南界热量条件,如果不考虑影响较小的降水量之变化,MAAT至少不高于0~1 ℃,在7月平均气温不低于20 ℃的情况下,1月均温需低于-25 ℃才可能维持冻土的热量平衡.所以,华北平原北纬40° N以南的任何接近海平面的地方,在更新世末次冰期时都不太可能有纬度多年冻土存在,更何况冰后期的全新世.换言之,在冰后期的全新世,峨峪口砾石堤以上高度的山地早已脱离冰缘环境,不具备发育石河的气候条件. ...

1

2016

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

1

2016

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

1

2007

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

7

2000

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

... 由于二者分布范围大体一致,这就决定了高度及纬度因素在冰缘地貌形成过程中具有主导作用,并展现出一定的高度(垂直)及纬度(水平)地带性规律.我国东部纬度多年冻土位于欧亚大陆多年冻土区的南缘地带,主要出现在东北地区的大小兴安岭,冻土南界并不是与纬度平行,而是呈“W”型展布[11],亦即现代水平冻土南界在东西部存在差异,高度相差900 m.例如,东端黑龙江嘉荫的冻土南界在49° N,海拔为100 m,而西端内蒙古阿尔山的冻土南界在47° N,海拔为1 000 m.研究表明,我国多年冻土面积约215×104 km2,占国土面积的22.4%,在世界各国中居第三位.其中高原、高山多年冻土达170×104~180×104 km2,高海拔多年冻土面积居世界之最.如果按冰缘区下限比多年冻土下界降低100~300 m考虑,粗略估计我国现代冰缘区大约为250×104 km2左右[11].且东经105° E以东地区的秦岭(太白山)、贺兰山、五台山、长白山、黄岗梁等山峰,其峰顶海拔高度均已超过冰缘带下界. ...

... [11].且东经105° E以东地区的秦岭(太白山)、贺兰山、五台山、长白山、黄岗梁等山峰,其峰顶海拔高度均已超过冰缘带下界. ...

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

... 进入距今约1.17 ka以来的全新世冰后期,随着全球性普遍增温我国东部自然环境也发生了巨大变化.期间虽有过次一级变幅较小的气候波动,但总的来说与现代气候比较接近.其中,变暖的主要时段为距今8.5~3.0 ka,即全新世大暖期(Megathermal).此时,气温、降水及海平面上升均达到顶点,自然植被带向北推移.根据孢粉、沉积、古生物等大量代用资料的分析,当时我国东部地区MAAT比现今高2~3 ℃.由于气温回升导致前期形成的多年冻土大幅度向北退缩,纬度冻土带在华北及东北大部分地区消失,当时其南界一度退缩到51°~52° N.进入距今3000年以来,气温波动下降,大约在17世纪前后我国大部分地区进入小冰期,MAAT比现今低2 ℃左右,其寒冷程度为历史时期之最.大兴安岭地区在气候适宜期融化的冻土层又重新冻结,一直到17—18世纪这一地区的冻土发展达到高峰阶段,那时的冻土南界可能越过了大兴安岭现今南界位置[11]. ...

... 就晚第四纪地貌成因类型研究而言,利用地貌系统组合的识别方法是最有效的工具之一.具体到峨峪口砾石堆积垄岗,是否为全新世早期的冰缘遗迹,需要找寻在发生学上有密切联系的一些冰缘类型所形成的空间结构或地貌景观,亦即结合其他冻土环境指示物,而不能只根据局部的类比观察或地貌形态相似下结论.据前人统计,全球冰缘地貌形态类型有近50种,除极少数极地地区正在生长的冰楔及大型多边形构造土,以及海底冰丘以外,其他形态在我国均有出现[11].果如《对比》所云峨峪口砾石堤为“典型的石河”遗迹,其所在地附近至上游山坡理应存在诸如石海、突岩、冻拔石、岩屑坡(石流坡)、石冰川、融冻泥流、石环、古冰丘、砂楔(古冰楔)、冰卷泥等多种冰缘地貌遗迹,令人缺憾的是《对比》对此一概未有提及或彼此印证,更没有发现沉积物中具有地下冰活动的证据.换言之,至少有一种古冰缘现象与“典型的石河”在同一地区共生时,方可作为冰缘地貌的可靠标志,亦即孤立的“石河”在自然界是不存在的.单纯与垂直高度相差1 500 m、水平距离相差8个纬度之遥的赛罕乌拉石海进行类比,仅依据“镂空结构”、“上大下小”、“线状分布”等非成因专属性指标或形似特征,难免误读其成因.因此,蒙山众多异域型山麓碎屑堆积的地貌成因,要视其具体形态、沉积构造、组构指标、地貌组合和形成时代确定. ...

7

2000

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

... 由于二者分布范围大体一致,这就决定了高度及纬度因素在冰缘地貌形成过程中具有主导作用,并展现出一定的高度(垂直)及纬度(水平)地带性规律.我国东部纬度多年冻土位于欧亚大陆多年冻土区的南缘地带,主要出现在东北地区的大小兴安岭,冻土南界并不是与纬度平行,而是呈“W”型展布[11],亦即现代水平冻土南界在东西部存在差异,高度相差900 m.例如,东端黑龙江嘉荫的冻土南界在49° N,海拔为100 m,而西端内蒙古阿尔山的冻土南界在47° N,海拔为1 000 m.研究表明,我国多年冻土面积约215×104 km2,占国土面积的22.4%,在世界各国中居第三位.其中高原、高山多年冻土达170×104~180×104 km2,高海拔多年冻土面积居世界之最.如果按冰缘区下限比多年冻土下界降低100~300 m考虑,粗略估计我国现代冰缘区大约为250×104 km2左右[11].且东经105° E以东地区的秦岭(太白山)、贺兰山、五台山、长白山、黄岗梁等山峰,其峰顶海拔高度均已超过冰缘带下界. ...

... [11].且东经105° E以东地区的秦岭(太白山)、贺兰山、五台山、长白山、黄岗梁等山峰,其峰顶海拔高度均已超过冰缘带下界. ...

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

... 进入距今约1.17 ka以来的全新世冰后期,随着全球性普遍增温我国东部自然环境也发生了巨大变化.期间虽有过次一级变幅较小的气候波动,但总的来说与现代气候比较接近.其中,变暖的主要时段为距今8.5~3.0 ka,即全新世大暖期(Megathermal).此时,气温、降水及海平面上升均达到顶点,自然植被带向北推移.根据孢粉、沉积、古生物等大量代用资料的分析,当时我国东部地区MAAT比现今高2~3 ℃.由于气温回升导致前期形成的多年冻土大幅度向北退缩,纬度冻土带在华北及东北大部分地区消失,当时其南界一度退缩到51°~52° N.进入距今3000年以来,气温波动下降,大约在17世纪前后我国大部分地区进入小冰期,MAAT比现今低2 ℃左右,其寒冷程度为历史时期之最.大兴安岭地区在气候适宜期融化的冻土层又重新冻结,一直到17—18世纪这一地区的冻土发展达到高峰阶段,那时的冻土南界可能越过了大兴安岭现今南界位置[11]. ...

... 就晚第四纪地貌成因类型研究而言,利用地貌系统组合的识别方法是最有效的工具之一.具体到峨峪口砾石堆积垄岗,是否为全新世早期的冰缘遗迹,需要找寻在发生学上有密切联系的一些冰缘类型所形成的空间结构或地貌景观,亦即结合其他冻土环境指示物,而不能只根据局部的类比观察或地貌形态相似下结论.据前人统计,全球冰缘地貌形态类型有近50种,除极少数极地地区正在生长的冰楔及大型多边形构造土,以及海底冰丘以外,其他形态在我国均有出现[11].果如《对比》所云峨峪口砾石堤为“典型的石河”遗迹,其所在地附近至上游山坡理应存在诸如石海、突岩、冻拔石、岩屑坡(石流坡)、石冰川、融冻泥流、石环、古冰丘、砂楔(古冰楔)、冰卷泥等多种冰缘地貌遗迹,令人缺憾的是《对比》对此一概未有提及或彼此印证,更没有发现沉积物中具有地下冰活动的证据.换言之,至少有一种古冰缘现象与“典型的石河”在同一地区共生时,方可作为冰缘地貌的可靠标志,亦即孤立的“石河”在自然界是不存在的.单纯与垂直高度相差1 500 m、水平距离相差8个纬度之遥的赛罕乌拉石海进行类比,仅依据“镂空结构”、“上大下小”、“线状分布”等非成因专属性指标或形似特征,难免误读其成因.因此,蒙山众多异域型山麓碎屑堆积的地貌成因,要视其具体形态、沉积构造、组构指标、地貌组合和形成时代确定. ...

Long-term monitoring of sporadic permafrost at the eastern margin of the European Alps (Hochreichart, Seckauer Tauern range, Austria)

1

2019

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

Key Concepts in Geomorphology

1

2014

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

2

2010

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

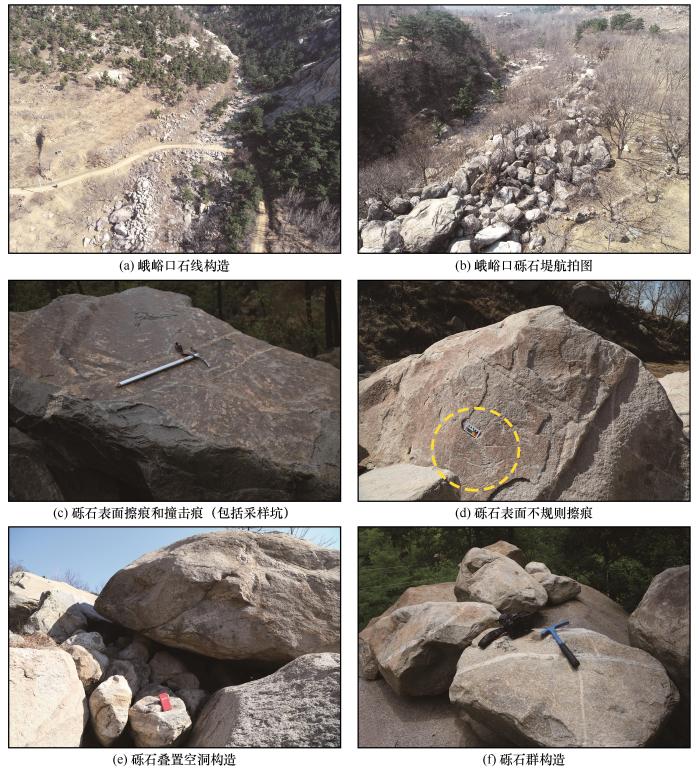

... 峨峪口砾石堤(当地居民俗称“石龙”、“石窝”等)宽约15~20 m,高约3~6 m,整体呈弯月状堆积垄岗,不对称分布在峨峪口两侧的凹岸[图3(a)、3(b)].顶面纵坡约10°,砾石多叠置型结构,具有弯道超高堆积或堵塞壅高而堆积的特点,这是泥石流受离心力作用在凹岸出现壅水现象和直进性运动的地貌响应[15,27-28].堆积堤内侧易遭侵蚀切割,坡度较陡,可达60°以上;外侧坡度较缓,小于30°.一般认为,砾石形态是判断介质搬运方式和沉积环境的标志之一,也是判断地貌与沉积层成因类型的依据之一.构成峨峪口砾石堆积垄岗的大小砾石,不少表面有泥石流擦痕、撞击痕等[图3(c)、3(d)],它们不是《对比》所云岩块“旋转”、“反复旋转”造成的.同时,峨峪口至下游蒙阳峪的大小砾石有一定的沿程分选性和磨圆度,尤其峨峪口堆积垄岗的砾石多次棱角、次磨圆状[图3(e)、3(f)],不具有冰缘地貌的角砾、棱角状块石特征. ...

1

2018

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

Schultz J

1

2010

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

1

2010

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

1

1997

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

1

1997

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

2

1985

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

2

1985

... “冰缘”(periglacial)是一个区域加环境的概念,由波兰地质学家瓦莱雷•冯•洛辛斯基(Walery von Lozinski)在20世纪初提出,用于描述第四纪冰盖和冰川外围地区的气候和地貌条件[19].目前主要用于广域寒冷气候的非冰期地貌过程和特征,指处于正负温度交替变化状态下的浅表层岩土由于温度应力、水分迁移和相变而引起的地层变形、变位等外在表现,又称冰缘现象(periglacial phenomenon)或冰缘地貌(periglacial landform).它既不局限于地质时代,也不局限于和冰盖(大陆冰川)相邻.冰川作用区以外冻融作用盛行的气候寒冷地区称为冰缘带(periglacial zone),包括高海拔和高纬度地区.French认为,冰缘地貌发育的年平均气温(MAAT)至少低于3 ℃[10].冰缘地貌的形成与冻土环境存在直接联系,二者都是寒冷环境的产物,多年冻土的上部活动层是冰缘现象形成的主要场所,因此冻土和冰缘现象是不可分割的整体.一般认为,年平均地温或浅表层岩土温度在0 ℃或低于0 ℃,是冻土(permafrost)发育的必要条件[11-13].Bierman提出,冻结两年或两年以上的多年冻土是大多数冰缘环境必不可少的组成部分.由于多年冻土是季节性低温的产物,通常MAAT低于-2 ℃,故多分布在高海拔山区和高纬度地带[14].近年,国际冻土学界将多年冻土定义为年平均地温在0 ℃或低于0 ℃至少连续存在两年的岩土层[15-16],这一定义已被广泛接受. ...

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

1

1994

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

1

1994

... 正确解读蒙山峨峪口砾石堤的地貌成因,必须充分了解第四纪地质作用及地球气候变化造成的多重影响.气候带不同,直接影响着气温及降水,它们又控制着风化及侵蚀作用.同时,气候的差异直接影响植被的状况,这又间接地影响着地貌作用.因此,不同的生物气候条件,就可能出现不同地貌作用形成的地景.冰缘是具有典型地带性的自然现象,主要分布于苔原带、森林苔原区和山地苔原带.一般来说,形成纬度冰缘带的有利气候条件是MAAT低于-2 ℃,降水量300~500 mm[11,17],即寒冷且较干旱的气候环境.《平邑县志》记载,平邑县城海拔高度约145 m,年平均气温13.2 ℃,降水量785 mm[18].在自由大气中,平均温度随高度的减低率(即温度直减率)为0.6 ℃∙(100m)-1.在实际大气条件下,温度直减率可以有较大的变化[19].在中国许多山区,气温直减率都呈现出夏季大、冬季小的变化特点,年平均温度直减率约为0.5~0.6 ℃∙(100m)-1,比自由大气的温度直减率略微小些.例如,与蒙山毗邻的泰山气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1[20].据此计算,峨峪口一带(海拔约375 m)现今的年平均气温约11.9 ℃,不属于现代的冰缘气候环境.峨峪口砾石堆积垄岗,如是全新世早期冰缘作用改造冰川侵蚀区形成的“典型的石河”,即便按MAAT降低至3 ℃考虑,至少也需要达到2 000 m以上高度才有可能,这远远超出了蒙山最大海拔高度1 156 m.由此可见,全新世早期蒙山不存在“局部冻土环境”. ...

On the southern boundary of permafrost periglacial environment during the Late Period of Late Pleistocene in North and Northeast China

1

1984

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

论我国东北、华北晚更新世时期多年冻土南界与冰缘环境

1

1984

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

Type and zone of periglacial landform in China

1

1993

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

中国冰缘地貌的类型与分区

1

1993

... 在中国,专门的冰川研究始于20世纪20—30年代,而冰缘地貌和冰缘现象的研究始于50年代.80年代以来,我国东部多年冻土历史演变过程研究取得了长足进展.目前多数意见认为,晚更新世末次冰期最盛时(l8~17 ka BP)我国东部纬度带多年冻土和冰缘南界达到39°~40° N[9,11,21-22],较现代偏南约10个纬度;而海洋性气候较强的日本,南界达到43° N. ...

The sand wedges of the Last Ice Age in the Hexi Corridor, China: paleoclimatic interpretation

1

2003

... 现代气候研究表明,辐射平衡温度经向梯度约每个纬度0.75 ℃,观测温度经向梯度约每个纬度0.60~0.63 ℃.蒙山峨峪口砾石堤纬度为35°33′25″ N,海拔高度约375 m.按降低1个纬度MAAT升高0.6 ℃计算,如晚更新世末次冰期最盛时40° N处MAAT为-2 ℃,则蒙山山麓MAAT约0.7 ℃.按气温直减率为0.53 ℃∙(100m)-1计算,峨峪口砾石堤所在位置当时的MAAT约-2 ℃,其以上高度更新世末次冰期理论上可能进入冰缘作用带.同时,按末次盛冰期我国东部地区MAAT比现在低11~13 ℃计算[23],峨峪口砾石堤在那时的MAAT同样为-2 ℃左右,已进入垂直冻土带范围,两种估算方法可谓殊途同归.诚然,冻土发育主要受冬季降温幅度的影响,依据砂楔计算的冰期降温幅度反映的主要是冬温状况,将其作为MAAT的下降幅度存在高估(MAAT降温幅度为9~10 ℃,最冷月平均气温降幅16 ℃,最热月平均气温降低4 ℃左右比较合理),但这并不影响上述判断的确然性. ...

Blockfields (felsenmeer)

3

2013

... 《对比》一文利用大量篇幅说明石海(felsenmeer、block field)的地貌特点、形成机理等[24],诸如“石海的大岩块之间可以有碎屑支撑,但在剖面上岩块上大下小的规律不变”,“具有镂空结构的堆积体就只能是石海”,意图证明峨峪口砾石堤“从揭示的剖面看,与赛罕乌拉石海剖面特征一样,因线状分布应该称为石河”.如此论证,不仅两者之间因缺少因果类比或尺度转换的前提条件而混为一谈,亦未明确石河(block stream)与石海在气候条件、基本形态、发育位置、运动特征、形成机制和作用过程等方面的区别,更没有从年代学角度证实“全新世早期石河”的存在与演变特征,实不足为凭. ...

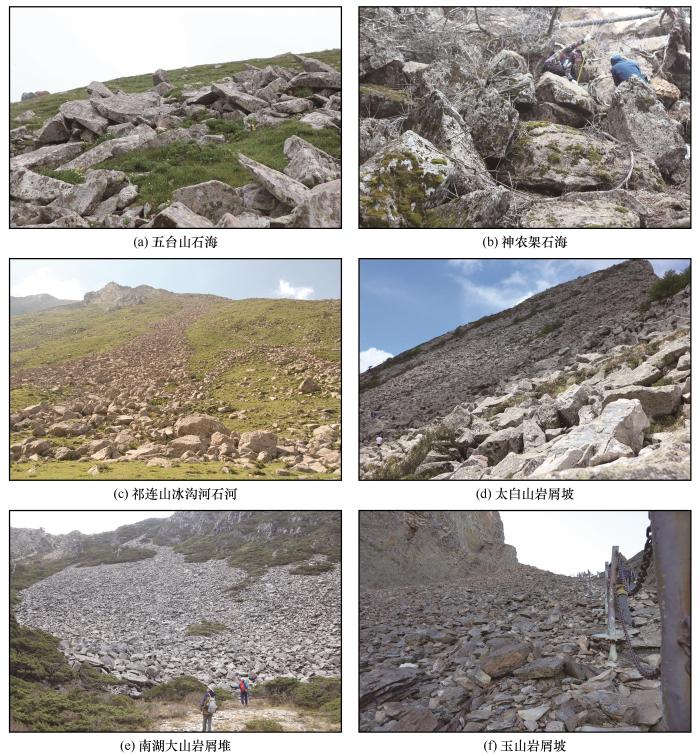

... 石海作为冰缘作用带内特有的地貌类型,是坚硬基岩经剧烈的冻融风化碎裂作用产生大片棱角状块石角砾,原地堆积在平坦地面上而形成.石海地面坡度一般小于10°[24-25],其分布上限一般低于当地(理论)冰川物质平衡线200~300 m,故石海分布区是一条十分重要的气候地貌界线.寒冻崩解物的大小,受下伏基岩的岩性控制,粒径从几十厘米到1.5 m不等.石海的块石层,很少有细小的碎屑物质,透水性好,不易保存水分,块石被冻融分解缓慢.如山西五台山3 000 m的平坦山顶仍保存有晚更新世石海[图2(a)].石河不是原地堆积的本土型冻融风化碎石,而是山坡冻融崩解产生的大量岩屑充塞、滚落到山坡沟谷中,由于厚度加大,在重力作用下石块沿着湿润的碎屑下垫面或多年冻结层顶面整体蠕动的异地型块石堆积群体.根据报道,虽然石河的纵向坡度一般小于15°,有的甚至低至1°或2°,但也有坡度为30°~35°的记录,石河遗迹通常超过15°[26].石河两侧为植被覆盖坡面或者为相对较细的碎屑物质组成,运动缓慢,一年不过数十厘米至1~2 m,如昆仑山石河每年平均速度不超过20~30 cm.在石海分布的前缘或石海线(石海下限)以下的陡坡、岩屑坡下部或山间沟谷部位常有规模不同的带状石河发育,一般长数十米到二百余米,宽10~20 m,厚1~3 m,且源头粒径小、前缘粒径较大[图2(c)].石河中的岩块经长期运动,可以搬运到山麓停积下来,形成石流扇.野外识别石河,需要注意与具有一定分选性的层状倒石堆或石流扇、岩屑堆[图2(e)]、岩屑坡[图2(d)、2(f)]之间的区别. ...

... 需要特别指出,关于冰缘区与冰川作用区的分布关系,迄今为止尚未取得共识.在时间尺度上,冰缘过程早于冰川发育,而且在冰川形成时期扩展至冰川作用区外围,随着冰川消退则会占据原冰川区.因此,即便某地存在全新世冰缘现象,也不能据此就确定当地存在晚更新世冰川遗迹.因为某一山地的顶部有第四纪某一时期的古石海存在(如五台山),可以说明该山地的顶部低于同一时期的古冰川平衡线高度,该山地顶部就不可能发育同一时期的古冰川地貌.何况有些地方如西伯利亚,气温在雅库茨克最低可达-50 ℃,但因降水量少不足以维持冰川发育,故分布保存猛犸象遗体的冰缘现象(多年冻土)却不存在冰川.因此,冰缘与冰川在空间上可以关联,且冰缘期比冰川作用的时间长、次数多,但有些地区的冰缘现象也与冰川无关.或者说,有冰川发育的地方一定有冰缘现象,正如Rea所指出的,过去的冰川作用区附近都可以发育石海[24].但反过来说,有冰缘现象的地方未必有冰川发育. ...

2

2013

... 石海作为冰缘作用带内特有的地貌类型,是坚硬基岩经剧烈的冻融风化碎裂作用产生大片棱角状块石角砾,原地堆积在平坦地面上而形成.石海地面坡度一般小于10°[24-25],其分布上限一般低于当地(理论)冰川物质平衡线200~300 m,故石海分布区是一条十分重要的气候地貌界线.寒冻崩解物的大小,受下伏基岩的岩性控制,粒径从几十厘米到1.5 m不等.石海的块石层,很少有细小的碎屑物质,透水性好,不易保存水分,块石被冻融分解缓慢.如山西五台山3 000 m的平坦山顶仍保存有晚更新世石海[图2(a)].石河不是原地堆积的本土型冻融风化碎石,而是山坡冻融崩解产生的大量岩屑充塞、滚落到山坡沟谷中,由于厚度加大,在重力作用下石块沿着湿润的碎屑下垫面或多年冻结层顶面整体蠕动的异地型块石堆积群体.根据报道,虽然石河的纵向坡度一般小于15°,有的甚至低至1°或2°,但也有坡度为30°~35°的记录,石河遗迹通常超过15°[26].石河两侧为植被覆盖坡面或者为相对较细的碎屑物质组成,运动缓慢,一年不过数十厘米至1~2 m,如昆仑山石河每年平均速度不超过20~30 cm.在石海分布的前缘或石海线(石海下限)以下的陡坡、岩屑坡下部或山间沟谷部位常有规模不同的带状石河发育,一般长数十米到二百余米,宽10~20 m,厚1~3 m,且源头粒径小、前缘粒径较大[图2(c)].石河中的岩块经长期运动,可以搬运到山麓停积下来,形成石流扇.野外识别石河,需要注意与具有一定分选性的层状倒石堆或石流扇、岩屑堆[图2(e)]、岩屑坡[图2(d)、2(f)]之间的区别. ...

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

2

2013

... 石海作为冰缘作用带内特有的地貌类型,是坚硬基岩经剧烈的冻融风化碎裂作用产生大片棱角状块石角砾,原地堆积在平坦地面上而形成.石海地面坡度一般小于10°[24-25],其分布上限一般低于当地(理论)冰川物质平衡线200~300 m,故石海分布区是一条十分重要的气候地貌界线.寒冻崩解物的大小,受下伏基岩的岩性控制,粒径从几十厘米到1.5 m不等.石海的块石层,很少有细小的碎屑物质,透水性好,不易保存水分,块石被冻融分解缓慢.如山西五台山3 000 m的平坦山顶仍保存有晚更新世石海[图2(a)].石河不是原地堆积的本土型冻融风化碎石,而是山坡冻融崩解产生的大量岩屑充塞、滚落到山坡沟谷中,由于厚度加大,在重力作用下石块沿着湿润的碎屑下垫面或多年冻结层顶面整体蠕动的异地型块石堆积群体.根据报道,虽然石河的纵向坡度一般小于15°,有的甚至低至1°或2°,但也有坡度为30°~35°的记录,石河遗迹通常超过15°[26].石河两侧为植被覆盖坡面或者为相对较细的碎屑物质组成,运动缓慢,一年不过数十厘米至1~2 m,如昆仑山石河每年平均速度不超过20~30 cm.在石海分布的前缘或石海线(石海下限)以下的陡坡、岩屑坡下部或山间沟谷部位常有规模不同的带状石河发育,一般长数十米到二百余米,宽10~20 m,厚1~3 m,且源头粒径小、前缘粒径较大[图2(c)].石河中的岩块经长期运动,可以搬运到山麓停积下来,形成石流扇.野外识别石河,需要注意与具有一定分选性的层状倒石堆或石流扇、岩屑堆[图2(e)]、岩屑坡[图2(d)、2(f)]之间的区别. ...

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

Block/rock streams

1

2013

... 石海作为冰缘作用带内特有的地貌类型,是坚硬基岩经剧烈的冻融风化碎裂作用产生大片棱角状块石角砾,原地堆积在平坦地面上而形成.石海地面坡度一般小于10°[24-25],其分布上限一般低于当地(理论)冰川物质平衡线200~300 m,故石海分布区是一条十分重要的气候地貌界线.寒冻崩解物的大小,受下伏基岩的岩性控制,粒径从几十厘米到1.5 m不等.石海的块石层,很少有细小的碎屑物质,透水性好,不易保存水分,块石被冻融分解缓慢.如山西五台山3 000 m的平坦山顶仍保存有晚更新世石海[图2(a)].石河不是原地堆积的本土型冻融风化碎石,而是山坡冻融崩解产生的大量岩屑充塞、滚落到山坡沟谷中,由于厚度加大,在重力作用下石块沿着湿润的碎屑下垫面或多年冻结层顶面整体蠕动的异地型块石堆积群体.根据报道,虽然石河的纵向坡度一般小于15°,有的甚至低至1°或2°,但也有坡度为30°~35°的记录,石河遗迹通常超过15°[26].石河两侧为植被覆盖坡面或者为相对较细的碎屑物质组成,运动缓慢,一年不过数十厘米至1~2 m,如昆仑山石河每年平均速度不超过20~30 cm.在石海分布的前缘或石海线(石海下限)以下的陡坡、岩屑坡下部或山间沟谷部位常有规模不同的带状石河发育,一般长数十米到二百余米,宽10~20 m,厚1~3 m,且源头粒径小、前缘粒径较大[图2(c)].石河中的岩块经长期运动,可以搬运到山麓停积下来,形成石流扇.野外识别石河,需要注意与具有一定分选性的层状倒石堆或石流扇、岩屑堆[图2(e)]、岩屑坡[图2(d)、2(f)]之间的区别. ...

Physical geomorphology of debris flows

1

1984

... 峨峪口砾石堤(当地居民俗称“石龙”、“石窝”等)宽约15~20 m,高约3~6 m,整体呈弯月状堆积垄岗,不对称分布在峨峪口两侧的凹岸[图3(a)、3(b)].顶面纵坡约10°,砾石多叠置型结构,具有弯道超高堆积或堵塞壅高而堆积的特点,这是泥石流受离心力作用在凹岸出现壅水现象和直进性运动的地貌响应[15,27-28].堆积堤内侧易遭侵蚀切割,坡度较陡,可达60°以上;外侧坡度较缓,小于30°.一般认为,砾石形态是判断介质搬运方式和沉积环境的标志之一,也是判断地貌与沉积层成因类型的依据之一.构成峨峪口砾石堆积垄岗的大小砾石,不少表面有泥石流擦痕、撞击痕等[图3(c)、3(d)],它们不是《对比》所云岩块“旋转”、“反复旋转”造成的.同时,峨峪口至下游蒙阳峪的大小砾石有一定的沿程分选性和磨圆度,尤其峨峪口堆积垄岗的砾石多次棱角、次磨圆状[图3(e)、3(f)],不具有冰缘地貌的角砾、棱角状块石特征. ...

Several geomorphic evidences of debris flow gully

1

1987

... 峨峪口砾石堤(当地居民俗称“石龙”、“石窝”等)宽约15~20 m,高约3~6 m,整体呈弯月状堆积垄岗,不对称分布在峨峪口两侧的凹岸[图3(a)、3(b)].顶面纵坡约10°,砾石多叠置型结构,具有弯道超高堆积或堵塞壅高而堆积的特点,这是泥石流受离心力作用在凹岸出现壅水现象和直进性运动的地貌响应[15,27-28].堆积堤内侧易遭侵蚀切割,坡度较陡,可达60°以上;外侧坡度较缓,小于30°.一般认为,砾石形态是判断介质搬运方式和沉积环境的标志之一,也是判断地貌与沉积层成因类型的依据之一.构成峨峪口砾石堆积垄岗的大小砾石,不少表面有泥石流擦痕、撞击痕等[图3(c)、3(d)],它们不是《对比》所云岩块“旋转”、“反复旋转”造成的.同时,峨峪口至下游蒙阳峪的大小砾石有一定的沿程分选性和磨圆度,尤其峨峪口堆积垄岗的砾石多次棱角、次磨圆状[图3(e)、3(f)],不具有冰缘地貌的角砾、棱角状块石特征. ...

泥石流地貌标志的初步探讨

1

1987

... 峨峪口砾石堤(当地居民俗称“石龙”、“石窝”等)宽约15~20 m,高约3~6 m,整体呈弯月状堆积垄岗,不对称分布在峨峪口两侧的凹岸[图3(a)、3(b)].顶面纵坡约10°,砾石多叠置型结构,具有弯道超高堆积或堵塞壅高而堆积的特点,这是泥石流受离心力作用在凹岸出现壅水现象和直进性运动的地貌响应[15,27-28].堆积堤内侧易遭侵蚀切割,坡度较陡,可达60°以上;外侧坡度较缓,小于30°.一般认为,砾石形态是判断介质搬运方式和沉积环境的标志之一,也是判断地貌与沉积层成因类型的依据之一.构成峨峪口砾石堆积垄岗的大小砾石,不少表面有泥石流擦痕、撞击痕等[图3(c)、3(d)],它们不是《对比》所云岩块“旋转”、“反复旋转”造成的.同时,峨峪口至下游蒙阳峪的大小砾石有一定的沿程分选性和磨圆度,尤其峨峪口堆积垄岗的砾石多次棱角、次磨圆状[图3(e)、3(f)],不具有冰缘地貌的角砾、棱角状块石特征. ...

A preliminary study on the geomorphologic origin and formation time of boulder levee in Baziyu Gully, Mengshan Mountain

3

2021

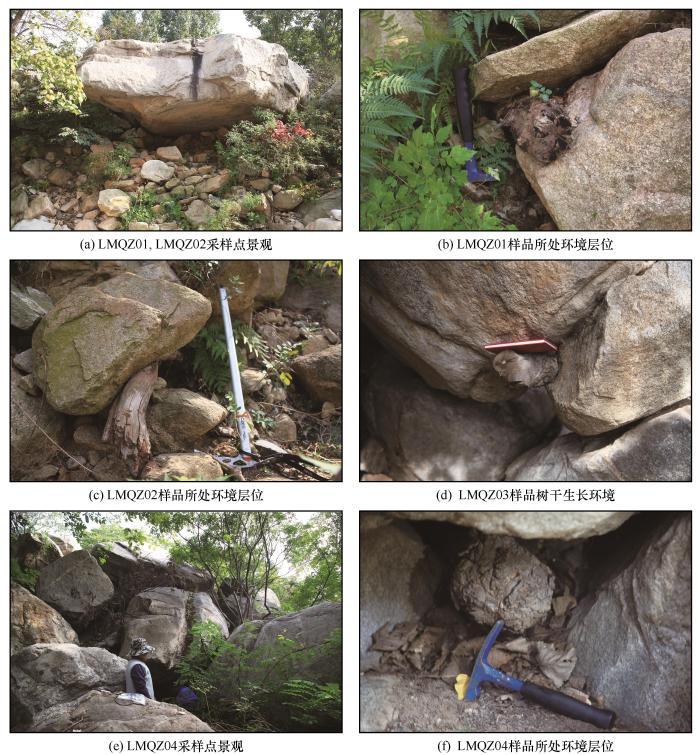

... 砾石的扁平度可指示特殊的形成环境与动力条件.例如太白山小文公庙一带海拔3 440 m左右的寒冻风化岩屑,位于末次冰期平衡线高度附近,处于现代多年冻土区.上部为典型的岩屑坡(石流坡)[图2(d)],至坡麓则近似石河.砾石多棱角状和角砾,表层的顺坡蠕动造成叠瓦构造.块石层粒态总体为扁长体(b/a<2/3,c/b<2/3),扁度(2.40)较大;而峨峪口堆积垄岗的砾石,具有一定的磨圆度,总体为扁球体(b/a>2/3,c/b<2/3),扁度(2.04)较小(表1).蒙山其他沟谷也有类似砾石堆积堤[29],同样断续分布在沟床两侧,此为泥石流“沟沟吹喇叭”现象.只是它们的砾石直径较峨峪口泥石流堆积堤略小,或连续性稍差,这应与沟谷坡度、物源碎屑供应和水动力条件差异有关.上诸现象,“石河”观点无法自圆其说. ...

... 泥石流是山区沟谷或坡地上饱含大量松散固体物质的特殊洪流.根据其发生年代和记录辨识方法的不同,可以分为实测泥石流、历史泥石流和古泥石流[29].尽管蒙山峨峪口砾石堆积堤的形成年代目前还无法准确界定,但综合各种资料,尚不能排除其属于历史泥石流范畴的可能性. ...

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

蒙山八字峪砾石堆积堤的地貌成因和年代初探

3

2021

... 砾石的扁平度可指示特殊的形成环境与动力条件.例如太白山小文公庙一带海拔3 440 m左右的寒冻风化岩屑,位于末次冰期平衡线高度附近,处于现代多年冻土区.上部为典型的岩屑坡(石流坡)[图2(d)],至坡麓则近似石河.砾石多棱角状和角砾,表层的顺坡蠕动造成叠瓦构造.块石层粒态总体为扁长体(b/a<2/3,c/b<2/3),扁度(2.40)较大;而峨峪口堆积垄岗的砾石,具有一定的磨圆度,总体为扁球体(b/a>2/3,c/b<2/3),扁度(2.04)较小(表1).蒙山其他沟谷也有类似砾石堆积堤[29],同样断续分布在沟床两侧,此为泥石流“沟沟吹喇叭”现象.只是它们的砾石直径较峨峪口泥石流堆积堤略小,或连续性稍差,这应与沟谷坡度、物源碎屑供应和水动力条件差异有关.上诸现象,“石河”观点无法自圆其说. ...

... 泥石流是山区沟谷或坡地上饱含大量松散固体物质的特殊洪流.根据其发生年代和记录辨识方法的不同,可以分为实测泥石流、历史泥石流和古泥石流[29].尽管蒙山峨峪口砾石堆积堤的形成年代目前还无法准确界定,但综合各种资料,尚不能排除其属于历史泥石流范畴的可能性. ...

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

Analysis on development and utilization of tourism resources in Mount Yimeng Geopark

1

2017

... 蒙山地质遗迹类型多样,以地貌遗迹为主[30],独特性强.曹光杰等[31]认为“蒙山地区的地质灾害遗迹主要包括崩塌地质灾害遗迹和泥石流地质灾害遗迹”,诸如“鹰窝峰崩塌遗迹,石阵崩塌遗迹,白石屋泥石流遗迹,云蒙黄山哈啦泥石流遗迹等”.当然,判断某地有无泥石流地质灾害遗迹,不能仅依靠文献引证,必须深入实地进行基于观察的证据链实证和合乎逻辑的确定性解析. ...

沂蒙山地质公园旅游资源开发利用分析

1

2017

... 蒙山地质遗迹类型多样,以地貌遗迹为主[30],独特性强.曹光杰等[31]认为“蒙山地区的地质灾害遗迹主要包括崩塌地质灾害遗迹和泥石流地质灾害遗迹”,诸如“鹰窝峰崩塌遗迹,石阵崩塌遗迹,白石屋泥石流遗迹,云蒙黄山哈啦泥石流遗迹等”.当然,判断某地有无泥石流地质灾害遗迹,不能仅依靠文献引证,必须深入实地进行基于观察的证据链实证和合乎逻辑的确定性解析. ...

Development and utilization of geological tourism resources of the Mengshan Mountain, Shandong Province

1

... 蒙山地质遗迹类型多样,以地貌遗迹为主[30],独特性强.曹光杰等[31]认为“蒙山地区的地质灾害遗迹主要包括崩塌地质灾害遗迹和泥石流地质灾害遗迹”,诸如“鹰窝峰崩塌遗迹,石阵崩塌遗迹,白石屋泥石流遗迹,云蒙黄山哈啦泥石流遗迹等”.当然,判断某地有无泥石流地质灾害遗迹,不能仅依靠文献引证,必须深入实地进行基于观察的证据链实证和合乎逻辑的确定性解析. ...

蒙山地质旅游资源及其开发利用

1

2017

... 蒙山地质遗迹类型多样,以地貌遗迹为主[30],独特性强.曹光杰等[31]认为“蒙山地区的地质灾害遗迹主要包括崩塌地质灾害遗迹和泥石流地质灾害遗迹”,诸如“鹰窝峰崩塌遗迹,石阵崩塌遗迹,白石屋泥石流遗迹,云蒙黄山哈啦泥石流遗迹等”.当然,判断某地有无泥石流地质灾害遗迹,不能仅依靠文献引证,必须深入实地进行基于观察的证据链实证和合乎逻辑的确定性解析. ...

Summarizing the research of debris flow in Loangnan, Gansu

1

1994

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

陇南泥石流研究进展综述

1

1994

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

2

1999

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

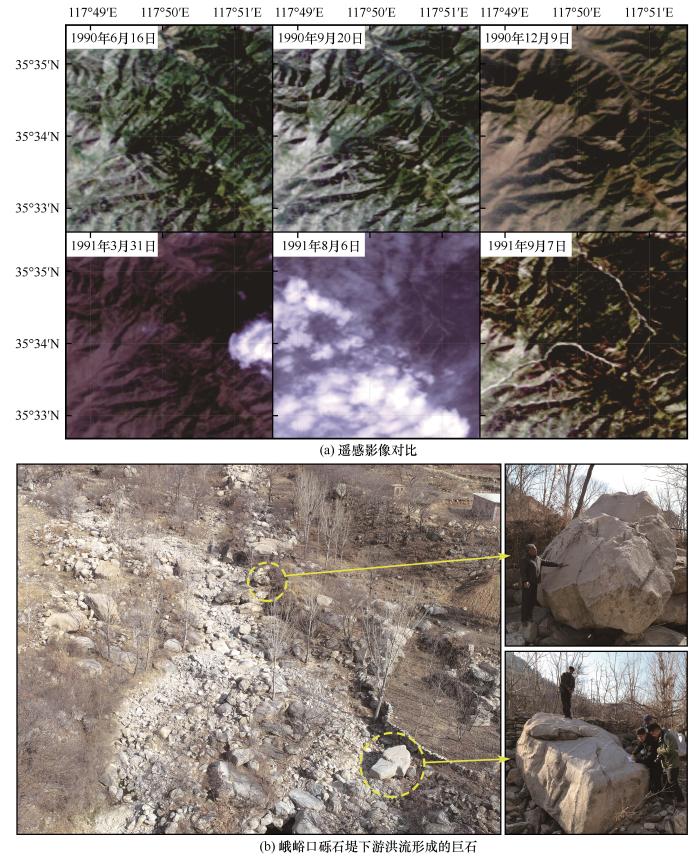

... 根据上述遥感影像判断,峨峪口砾石堤在1991年3月31日至8月6日之间,曾暴发过大型山洪泥石流.这一结果,与社区访谈了解到的1991年夏天“大洪水”完全吻合.2021年2月下旬历史洪水调查期间,当地村民王殿德(57岁)等回忆,洪水曾发生3次.其中,7月23日夜间发生大型洪水(因时间较久,记忆或有出入),巨大的轰鸣声令人恐怖,房屋所在阶地面上水深0.7 m左右.次日看到河谷中堆积有大量被洪流冲毁的树木(装了五六卡车),河床下切侵蚀2~3 m,且造成不少巨石[图5].据其现场指认,早已存在的峨峪口砾石堤虽被洪水所湮没,但其基本地貌形态并未被改变.无独有偶,1991年7月23日,因连日降特大暴雨,蒙山北麓喇叭峪村南山坡上也曾发生泥石流[33],冲毁成年栗树36棵、马尾松600余棵. ...

2

1999

... 泥石流是一种在任何纬度、任何高度的山区都可以发生的“泛生种”[25],其分布与降水量有密切关系,日降水量>50 mm的暴雨一般都能激发泥石流.例如,甘肃省白龙江流域降水强度达到每小时15~25 mm或每10分钟8~10 mm,即可发生泥石流[32].降水量级大、范围广、短历时、强度大,则激发的泥石流更多,以至于普遍发生.蒙山地处季风气候区,雨量充沛、降水集中,多暴雨和特大暴雨,完全具备泥石流发育的气候条件.峨峪口上游的谷地,坡度多为15°~20°,沟道为狭窄多跌水的“V”形峡谷,在地貌条件极为有利的情况下,形成泥石流的临界降水量自然偏小.根据《蒙山志》记载,1963年7月19日蒙山北麓一带降特大暴雨,一般降水量300~350 mm,石家水营、前城等8个行政村受灾,前城一座古庙连基石全部冲走[33],距离峨峪口不足7 km的蒙山北麓黄山哈啦村暴发稀性泥石流[29].由此可见,蒙山地区泥石流的发生机制,主要是暴雨所诱发,可称之为暴雨直接类泥石流.这类泥石流发生在暴雨过程之中,暴雨停止泥石流也就结束.由于暴雨成因和特性不同,泥石流活动既可单发,也可群发. ...

... 根据上述遥感影像判断,峨峪口砾石堤在1991年3月31日至8月6日之间,曾暴发过大型山洪泥石流.这一结果,与社区访谈了解到的1991年夏天“大洪水”完全吻合.2021年2月下旬历史洪水调查期间,当地村民王殿德(57岁)等回忆,洪水曾发生3次.其中,7月23日夜间发生大型洪水(因时间较久,记忆或有出入),巨大的轰鸣声令人恐怖,房屋所在阶地面上水深0.7 m左右.次日看到河谷中堆积有大量被洪流冲毁的树木(装了五六卡车),河床下切侵蚀2~3 m,且造成不少巨石[图5].据其现场指认,早已存在的峨峪口砾石堤虽被洪水所湮没,但其基本地貌形态并未被改变.无独有偶,1991年7月23日,因连日降特大暴雨,蒙山北麓喇叭峪村南山坡上也曾发生泥石流[33],冲毁成年栗树36棵、马尾松600余棵. ...

Dendrogeomorphic evidence of debris flow frequency and magnitude at Mount Shasta, California

1

1984

... 山洪泥石流进入平水期或冰川搬运的砾石堆积后,与第一批乔木幼苗开始生长之间的时间间隔称为定居期.它与研究区海拔高度、气候条件、土壤性质、种子传播的距离等因素相关,故定居期是可变的.例如,加利福尼亚夏斯塔山区反映泥石流频率和规模的树木形态证据表明,惠特尼河和波伦河在泥石流堆积1~5年后美国黄松始在其上生长,而马德河在泥石流堆积3~15年后树木才开始在其表面定居[34].Bräuning[35]指出,冰碛垄树木的定居期可从几年到几十年甚至一个世纪,但大多数情况下定居期一般集中于10~30年.例如Harrison和Winchester,报道了定居期是93年的研究结果[36].但Bräuning本人采用5年作为研究树种的定居期,Hochreuther等[37]也沿用Bräuning的5年作为树种的定居期.在实地考察过程中,发现峨峪口、拦马墙里、谷峪一带现在生长的树木普遍较小,乔木胸径比较一致.基于为数不多的年轮树龄初步推测定居期大致在1~10年,并考虑到人为砍伐、种植的情况,或可说明这里先前的树木曾被突发的同期外动力过程所毁坏. ...

Tree-ring evidence of ‘Little Ice Age’ glacier advances in southern Tibet

1

2006

... 山洪泥石流进入平水期或冰川搬运的砾石堆积后,与第一批乔木幼苗开始生长之间的时间间隔称为定居期.它与研究区海拔高度、气候条件、土壤性质、种子传播的距离等因素相关,故定居期是可变的.例如,加利福尼亚夏斯塔山区反映泥石流频率和规模的树木形态证据表明,惠特尼河和波伦河在泥石流堆积1~5年后美国黄松始在其上生长,而马德河在泥石流堆积3~15年后树木才开始在其表面定居[34].Bräuning[35]指出,冰碛垄树木的定居期可从几年到几十年甚至一个世纪,但大多数情况下定居期一般集中于10~30年.例如Harrison和Winchester,报道了定居期是93年的研究结果[36].但Bräuning本人采用5年作为研究树种的定居期,Hochreuther等[37]也沿用Bräuning的5年作为树种的定居期.在实地考察过程中,发现峨峪口、拦马墙里、谷峪一带现在生长的树木普遍较小,乔木胸径比较一致.基于为数不多的年轮树龄初步推测定居期大致在1~10年,并考虑到人为砍伐、种植的情况,或可说明这里先前的树木曾被突发的同期外动力过程所毁坏. ...

Nineteenth-and twentieth-century glacier fluctuations and climatic implications in the Arco and Colonia valleys, Hielo Patagónico Norte, Chile

1

2000

... 山洪泥石流进入平水期或冰川搬运的砾石堆积后,与第一批乔木幼苗开始生长之间的时间间隔称为定居期.它与研究区海拔高度、气候条件、土壤性质、种子传播的距离等因素相关,故定居期是可变的.例如,加利福尼亚夏斯塔山区反映泥石流频率和规模的树木形态证据表明,惠特尼河和波伦河在泥石流堆积1~5年后美国黄松始在其上生长,而马德河在泥石流堆积3~15年后树木才开始在其表面定居[34].Bräuning[35]指出,冰碛垄树木的定居期可从几年到几十年甚至一个世纪,但大多数情况下定居期一般集中于10~30年.例如Harrison和Winchester,报道了定居期是93年的研究结果[36].但Bräuning本人采用5年作为研究树种的定居期,Hochreuther等[37]也沿用Bräuning的5年作为树种的定居期.在实地考察过程中,发现峨峪口、拦马墙里、谷峪一带现在生长的树木普遍较小,乔木胸径比较一致.基于为数不多的年轮树龄初步推测定居期大致在1~10年,并考虑到人为砍伐、种植的情况,或可说明这里先前的树木曾被突发的同期外动力过程所毁坏. ...

Ages of major Little Ice Age glacier fluctuations on the southeast Tibetan Plateau derived from tree-ring-based moraine dating

1

2015

... 山洪泥石流进入平水期或冰川搬运的砾石堆积后,与第一批乔木幼苗开始生长之间的时间间隔称为定居期.它与研究区海拔高度、气候条件、土壤性质、种子传播的距离等因素相关,故定居期是可变的.例如,加利福尼亚夏斯塔山区反映泥石流频率和规模的树木形态证据表明,惠特尼河和波伦河在泥石流堆积1~5年后美国黄松始在其上生长,而马德河在泥石流堆积3~15年后树木才开始在其表面定居[34].Bräuning[35]指出,冰碛垄树木的定居期可从几年到几十年甚至一个世纪,但大多数情况下定居期一般集中于10~30年.例如Harrison和Winchester,报道了定居期是93年的研究结果[36].但Bräuning本人采用5年作为研究树种的定居期,Hochreuther等[37]也沿用Bräuning的5年作为树种的定居期.在实地考察过程中,发现峨峪口、拦马墙里、谷峪一带现在生长的树木普遍较小,乔木胸径比较一致.基于为数不多的年轮树龄初步推测定居期大致在1~10年,并考虑到人为砍伐、种植的情况,或可说明这里先前的树木曾被突发的同期外动力过程所毁坏. ...

Formation and development of glacial debris flow in the Guxiang Gully, Xizang

1

1985

... 《对比》认为,“稀性泥石流搬运力更小而无法长距离搬运峨峪口那种直径大于2 m的岩块,除非山谷坡度超过50°,这与蒙山峨峪口及其上游地貌情况不符”.如此断言,显系无意识犯了“诉诸未知”的逻辑谬误.众说周知,某一时刻洪流可挟卷的最大物质颗粒重量与流速的6次方成正比,亦即当流速增加一倍时,被搬运物的颗粒重量将增大64倍.何况泥石流比重更大,加之高密度基质顶托、湍流脉动升力效应,浮力也更大.对现代泥石流的观测表明,泥石流的侵蚀-搬运极为快速,一次泥石流从突然暴发到停息活动往往只有几分钟至几小时,但搬出山外的泥砂和巨砾,可达几十万、几百万立方米,个体重量达几百、几千吨甚至上万吨.例如西藏波密县古乡沟暴发的泥石流,冲出山外的巨石砾径5~10 m,可重达964 t[38].又如1981年7月9日,四川甘洛县利子依达沟突然暴发特大泥石流,据测算泥石流流速高达13.4 m∙s-1,密度达2.34 t∙m-3[39].此次泥石流能量极大,起动直径达8 m以上、体积300 m3、重量800 t的数十块巨石[40],一直携带至沟口下游堆积. ...

西藏古乡沟冰川泥石流的形成与发展

1

1985

... 《对比》认为,“稀性泥石流搬运力更小而无法长距离搬运峨峪口那种直径大于2 m的岩块,除非山谷坡度超过50°,这与蒙山峨峪口及其上游地貌情况不符”.如此断言,显系无意识犯了“诉诸未知”的逻辑谬误.众说周知,某一时刻洪流可挟卷的最大物质颗粒重量与流速的6次方成正比,亦即当流速增加一倍时,被搬运物的颗粒重量将增大64倍.何况泥石流比重更大,加之高密度基质顶托、湍流脉动升力效应,浮力也更大.对现代泥石流的观测表明,泥石流的侵蚀-搬运极为快速,一次泥石流从突然暴发到停息活动往往只有几分钟至几小时,但搬出山外的泥砂和巨砾,可达几十万、几百万立方米,个体重量达几百、几千吨甚至上万吨.例如西藏波密县古乡沟暴发的泥石流,冲出山外的巨石砾径5~10 m,可重达964 t[38].又如1981年7月9日,四川甘洛县利子依达沟突然暴发特大泥石流,据测算泥石流流速高达13.4 m∙s-1,密度达2.34 t∙m-3[39].此次泥石流能量极大,起动直径达8 m以上、体积300 m3、重量800 t的数十块巨石[40],一直携带至沟口下游堆积. ...

1

2009

... 《对比》认为,“稀性泥石流搬运力更小而无法长距离搬运峨峪口那种直径大于2 m的岩块,除非山谷坡度超过50°,这与蒙山峨峪口及其上游地貌情况不符”.如此断言,显系无意识犯了“诉诸未知”的逻辑谬误.众说周知,某一时刻洪流可挟卷的最大物质颗粒重量与流速的6次方成正比,亦即当流速增加一倍时,被搬运物的颗粒重量将增大64倍.何况泥石流比重更大,加之高密度基质顶托、湍流脉动升力效应,浮力也更大.对现代泥石流的观测表明,泥石流的侵蚀-搬运极为快速,一次泥石流从突然暴发到停息活动往往只有几分钟至几小时,但搬出山外的泥砂和巨砾,可达几十万、几百万立方米,个体重量达几百、几千吨甚至上万吨.例如西藏波密县古乡沟暴发的泥石流,冲出山外的巨石砾径5~10 m,可重达964 t[38].又如1981年7月9日,四川甘洛县利子依达沟突然暴发特大泥石流,据测算泥石流流速高达13.4 m∙s-1,密度达2.34 t∙m-3[39].此次泥石流能量极大,起动直径达8 m以上、体积300 m3、重量800 t的数十块巨石[40],一直携带至沟口下游堆积. ...

1

2009

... 《对比》认为,“稀性泥石流搬运力更小而无法长距离搬运峨峪口那种直径大于2 m的岩块,除非山谷坡度超过50°,这与蒙山峨峪口及其上游地貌情况不符”.如此断言,显系无意识犯了“诉诸未知”的逻辑谬误.众说周知,某一时刻洪流可挟卷的最大物质颗粒重量与流速的6次方成正比,亦即当流速增加一倍时,被搬运物的颗粒重量将增大64倍.何况泥石流比重更大,加之高密度基质顶托、湍流脉动升力效应,浮力也更大.对现代泥石流的观测表明,泥石流的侵蚀-搬运极为快速,一次泥石流从突然暴发到停息活动往往只有几分钟至几小时,但搬出山外的泥砂和巨砾,可达几十万、几百万立方米,个体重量达几百、几千吨甚至上万吨.例如西藏波密县古乡沟暴发的泥石流,冲出山外的巨石砾径5~10 m,可重达964 t[38].又如1981年7月9日,四川甘洛县利子依达沟突然暴发特大泥石流,据测算泥石流流速高达13.4 m∙s-1,密度达2.34 t∙m-3[39].此次泥石流能量极大,起动直径达8 m以上、体积300 m3、重量800 t的数十块巨石[40],一直携带至沟口下游堆积. ...

1

2004

... 《对比》认为,“稀性泥石流搬运力更小而无法长距离搬运峨峪口那种直径大于2 m的岩块,除非山谷坡度超过50°,这与蒙山峨峪口及其上游地貌情况不符”.如此断言,显系无意识犯了“诉诸未知”的逻辑谬误.众说周知,某一时刻洪流可挟卷的最大物质颗粒重量与流速的6次方成正比,亦即当流速增加一倍时,被搬运物的颗粒重量将增大64倍.何况泥石流比重更大,加之高密度基质顶托、湍流脉动升力效应,浮力也更大.对现代泥石流的观测表明,泥石流的侵蚀-搬运极为快速,一次泥石流从突然暴发到停息活动往往只有几分钟至几小时,但搬出山外的泥砂和巨砾,可达几十万、几百万立方米,个体重量达几百、几千吨甚至上万吨.例如西藏波密县古乡沟暴发的泥石流,冲出山外的巨石砾径5~10 m,可重达964 t[38].又如1981年7月9日,四川甘洛县利子依达沟突然暴发特大泥石流,据测算泥石流流速高达13.4 m∙s-1,密度达2.34 t∙m-3[39].此次泥石流能量极大,起动直径达8 m以上、体积300 m3、重量800 t的数十块巨石[40],一直携带至沟口下游堆积. ...

1

2004

... 《对比》认为,“稀性泥石流搬运力更小而无法长距离搬运峨峪口那种直径大于2 m的岩块,除非山谷坡度超过50°,这与蒙山峨峪口及其上游地貌情况不符”.如此断言,显系无意识犯了“诉诸未知”的逻辑谬误.众说周知,某一时刻洪流可挟卷的最大物质颗粒重量与流速的6次方成正比,亦即当流速增加一倍时,被搬运物的颗粒重量将增大64倍.何况泥石流比重更大,加之高密度基质顶托、湍流脉动升力效应,浮力也更大.对现代泥石流的观测表明,泥石流的侵蚀-搬运极为快速,一次泥石流从突然暴发到停息活动往往只有几分钟至几小时,但搬出山外的泥砂和巨砾,可达几十万、几百万立方米,个体重量达几百、几千吨甚至上万吨.例如西藏波密县古乡沟暴发的泥石流,冲出山外的巨石砾径5~10 m,可重达964 t[38].又如1981年7月9日,四川甘洛县利子依达沟突然暴发特大泥石流,据测算泥石流流速高达13.4 m∙s-1,密度达2.34 t∙m-3[39].此次泥石流能量极大,起动直径达8 m以上、体积300 m3、重量800 t的数十块巨石[40],一直携带至沟口下游堆积. ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号