0 引言

地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰。近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] 。在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长。这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换。因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题。Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加。姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利。田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子。同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异。Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温。相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子。来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高。

青藏高原高寒草甸是我国重要的水源涵养区和天然牧场,水热条件处于生物极限水平,生态系统的脆弱性致使它对气候变化具有敏感性[5 ,23 ] 。牧草产量因地域广阔存在较大差异,产量的高低受局地气候环境影响明显。探讨牧草对气候变化的响应、研究地区牧草产量对指导生产、维持良好的生态环境具有重要意义。如上所述,过去研究者对牧草产量的研究多选择在高纬度地区或大空间尺度范围上,较少涉及河曲高寒草甸地区,并且对于牧草产量影响因素研究多集中在气温、降水、日照等单一气象要素,鲜有关于干湿状况对牧草产量的影响研究。基于一地的干湿状况是由降水和潜在蒸散共同决定的,而湿润指数又是干湿状况常用的量化表达方式,本文选择青海省河南蒙古族自治县境内的河曲高寒草甸作为研究对象,在分析潜在蒸散和湿润指数变化趋势的基础上,结合气温、降水的变化,探讨了高寒草甸牧草产量的气候归因,旨在为深入分析草地生产力与气候变化之间的关系提供理论依据。

1 研究区概况

本研究选择在青海省河南县气象局高寒草甸牧业试验站(34°44′ N、101°36′ E,海拔3 501.0 m)进行。因高海拔、气温低,地区无四季之分,仅有冷暖二季之别。试验区年平均气温为0.3 ℃,年降水量559. 9 mm,降水主要集中在暖季的5—9月,占年降水量的80%,日照时数2 589.6 h,具典型半湿润高原大陆性气候,表现为暖季凉湿短促,冷季干冷漫长。植被类型为高寒草甸,植物优势种为高山嵩草(Kobresia pygmaea C. B. Clarke)、早熟禾(Poa annua L.)、垂穗披碱草(Elymus nutans Griseb.),植被盖度可达70%、生殖高度在40~60 cm。土壤类型为亚高山草甸土[24 ] 。

图1

图1

研究地点

Fig.1

Map of the study site

2 研究资料与方法

2.1 资料

气象资料和牧草产量资料来源于河南县气象局1991—2015年实测数据。其中,牧草产量系每年5—9月观测的月最大值,多出现在8月底,个别年份出现在7月底。牧草产量的观测具有其严格的观测规范[25 ] 。本文所指的牧草产量为烘干恒重,因条件限制偶有年份未进行烘干,以鲜重(植物在自然状态下测得的质量)与多年干重与鲜重比值换算至干重(植物去干水分后的测得的质量)。

2.2 方法

2.2.1 气象数据整理与分析

气象数据(气温、降水量、实际水汽压、气压、10米风速、相对湿度、日照百分率)为气象站统计得到的日、月、年尺度平均数据。文中涉及到潜在蒸散和湿润指数的计算均用到相关气象日、月尺度数据,其中潜在蒸散的计算中应用了气温、实际水汽压、气压、10米风速、相对湿度、日照百分率数据,湿润指数的计算应用了降水量数据。

2.2.2 潜在蒸散的计算

潜在蒸散是水分循环和能量平衡的重要组成部分,它表示在一定气象条件下(水分供应不受限制),某一固定下垫面可能达到的最大蒸发蒸腾量,这种下垫面通常由“从不匮乏水分的、高度一致并全面覆盖地表的矮小绿色植物”组成[26 -27 ] 。作为实际蒸散量的理论上限和计算基础,潜在蒸散广泛引用于气候干湿状况分析中。

本文中,潜在蒸散计算采用1998年FAO(联合国粮食及农业组织)推荐并修订的Penman-Monteith模型[26 ] :

E T 0 = 0.408 ∆ R n - G + γ 900 T + 273 u 2 ( e s - e a ) ∆ + γ ( 1 + 0.34 u 2 ) (1)

式中:E T 0 ∆ -1 );T 为气温(℃);Rn 为净辐射(MJ⋅m-2 );G -2 );γ -1 );u 2 -1 );e s ea 为实际水汽压(kPa)。各参数的计算方法如下:

R n = R n s - R n l (2)

R n s = 1 - α a + b n N R 0 (3)

R n l = 2.45 × 10 - 9 ( 0.1 + 0.9 n N ) ( 0.34 - 0.14 e a ) ( T k x 4 + T k n 4 ) (4)

G = 0.07 ( T i + 1 - T i - 1 ) (5)

∆ = 4098 [ 0.6108 ∙ E X P 17.27 T T + 237.3 ] ( T + 237.3 ) 2 (6)

γ = C p ∙ P ε λ = 0.665 × 10 - 3 P (7)

e s = e a R H (8)

u 2 = u 10 4.87 l n ( 67.8 × 10 - 5.42 ) (9)

式中:R n s -2 );R n l -2 );α a 、b 为拟合系数(选用FAO推荐的0.25和0.55);n / N R 0 -2 );T k x 4 、 T k n 4 T i + 1 和 T i - 1 ( ℃ ) C p 1.013 × 10 - 3 -1 ⋅℃-1 );P k P a ε λ -1 );RH为相对湿度(%);u 10 -1 )。

由于海拔、地形及下垫面性质的差异会影响到R n R n S [26 ] 根据三江源地区实测资料进行模拟估算的方法,引入了透射率(t b

R n s = 1 - α a + b n N R 0 t b (10)

t b = 0.56 ( E X P 0.56 M h + E X P - 0.095 M h ) (11)

M h = M 0 P h P 0 (12)

M 0 = [ 1229 + 614 s i n H 2 ] 0.5 - 614 s i n H (13)

P h P 0 = [ 288 - 0.0065 h 288 ] 5.256 (14)

s i n H = s i n δ s i n φ + c o s δ c o s φ = c o s ( φ - δ ) (15)

式中:M h h 的大气量(面积上从某一海拔高度到大气上界空气柱的重量);M o Ph /P 0 为大气压修正系数;h 为海拔高度;H 为太阳高度角;δ φ R 0 [26 ] 关于青海省太阳总辐射的估算方法。

2.2.3 干湿状况等级划分——湿润指数法

湿润指数是表征一个地区干湿状况的常用指标,通常以降水量与潜在蒸散量的比值来衡量[27 -29 ] ,即:

K = R E T 0 (16)

干湿状况的等级划分基于1994年颁布的《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》[30 ] 中制定的中国干湿气候分区标准进行划分。即:K <0.03,极干旱气候区;K 值介于0.03~0.2,干旱气候区;K 值介于0.2~0.5,半干旱气候区;K 值介于0.5~1.0,半湿润气候区;K> 1.0湿润气候区。

2.2.4 数据统计分析

对于牧草产量的气候归因,本文运用SPSS软件采用了偏相关分析的方法进行分析。偏相关分析是指当两个变量同时与第三个变量相关时,剔除第三变量的影响,只分析两个变量之间的相关程度的分析方法。相比单因素相关分析,偏相关分析因为控制了第三个变量的作用而能更为准确地反映两个变量之间的线性程度。

(1)一阶偏相关系数:在3个变量中,任意两个变量的偏相关系数是在排除其余一个变量影响后计算得到,公式为

1 i j ∙ h * = 1 i j * - 1 i h * 1 j h * ( 1 - r i h * 2 ) ( 1 - r j h * 2 ) (17)

式中:1 i j * x i x j 1 i h * x i x h 1 j h * x j x h

(2)二阶偏相关系数:在4个变量中,任意两个变量的偏相关系数是在排除其他两个变量影响后计算得到的,公式为

1 i j ∙ h m * = 1 i j ∙ h * - 1 i m ∙ h * 1 j m ∙ h * ( 1 - r i m ∙ h * 2 ) ( 1 - r j m ∙ h * 2 ) (18)

(3)高阶偏相关系数:一般地,假设有k (k >2)个变量x 1 , x 2 , x 3 , … , x k x i x j g (g ≤ k - 2

r i j ∙ 1 1 1 2 … 1 g = r i j ∙ 1 1 1 2 … 1 g - 1 - r i l g ∙ 1 1 1 2 … 1 g - 1 r j l g ∙ 1 1 1 2 … 1 g - 1 ( 1 - r i l g ∙ 1 1 1 2 … 1 g - 1 2 ) ( 1 - r j l g ∙ 1 1 1 2 … 1 g - 1 2 ) (19)

偏相关系数检验的零假设为:总体中两个变量间的偏相关系数为0。使用t 检验方法,公式为:

t = n - k - 2 ∙ r 1 - r 2 (20)

式中:r 是相应的偏相关系数;n 是样本观测数;k 是可控制变量的数目;n-k- 2是自由度。一般假设检验的显著性水平为0.05,即当t > t 0.05 ( n - k - 2 ) P <0.05时,拒绝原假设。

本文中,因为因素之间的显著性水平少有达到常规的0.05,为了区分因素之间的相关性高低,故在文中假设检验的显著性水平为0.10,即当P <0.10时,两变量之间的偏相关性表现为显著。

3 结果与分析

3.1 气温、降水变化特征

分析发现,1991—2015年气温逐年升高[图2 (a)],年平均气温为0.1 ℃,年均温最高年(2006年,0.9 ℃)与最低年(1997年,-1.1 ℃)相差2.0 ℃,年际波动明显,平均升温速率为0.6 ℃·(10a)-1 ,表现为极显著检验水平(P <0.01),特别是1997年至21世纪初期,增温速率达到了0.8 ℃·(10a)-1 。同时,气温还表现出明显的季节变化,生长季(5月至9月)和非生长季(10月至翌年4月)平均气温分别8.2 ℃和-5.8 ℃,1991—2015年间表现出非生长季的升温速率[0.7 ℃·(10a)-1 ]比生长季[0.5 ℃·(10a)-1 ]明显[图2 (b)]。

图2

图2

1991—2015年河曲高寒草甸年平均气温(a)、生长季与非生长季平均气温(b)变化

Fig.2

Variation of annual average temperature (a) and growth-season temperature (b) in Hequ alpine meadow from 1991 to 2015

由图3 可知,1991—2015年河曲高寒草甸降水量以23.3 mm·(10a)-1 的速率非显著(P >0.10)增加,植物生长季降水量与年降水量变化趋势一致。从图3 中也可知,该地区过去25 a的年平均降水量为553.2 mm,降水最丰年(2007年,733.3 mm)是最贫年(2002年,384.5 mm)的1.9倍。可以看出,在植物生长季降水相对丰富(多年平均降水量458.8 mm),平均气温平均维持在8.2 ℃,表现出雨热同季,适宜高寒草甸植物的生长发育。本研究结果与张钛仁等[13 ] 、陈海莲等[24 ] 对青海河南草原的研究结果一致。

图3

图3

1991—2015年河曲高寒草甸年降水量与生长季降水量变化

Fig.3

Variation of annual average precipitation and growth-season precipitation in Hequ alpine meadow from 1991 to 2015

3.2 潜在蒸散与湿润指数

从图4 中可看出,河曲高寒草甸地区过去25 a间E T 0 P <0.05),平均增长速率为34.8 mm·(10a)-1 ,E T 0 图2 (a)分析比较可知,E T 0 E T o

图4

图4

1991—2015年河曲高寒草甸潜在蒸散(ET 0 )与湿润指数(K )年平均变化

Fig.4

Variation s of annual average potential evapotranspiration and humid index in Hequ Alpine meadow from 1991 to 2015

1991—2015年的25 a间,虽然潜在蒸散处于极显著增加趋势,但是受降水波动变化的影响,河曲高寒草甸年湿润指数变化表现为微弱(P >0.10)减小趋势(图4 ),多年平均值为0.52,年最大值(1995年,0.67)与最小值(2002年,0.33)之间的极差为0.34,说明在过去的25 a间湿润指数的年间变幅较大,但整体变化平稳,表现为半湿润气候区域。从图4 还可看出,2002年为湿润指数的转折点,这是因为2002年该地区气温持续上升但降水极少,造成了地区干旱。以2002年为界,可看出1991—2002年和2003—2015年湿润指数分别呈现出下降和上升的变化趋势,平均值分别为0.50和0.54,表明近些年该地区气候有向暖湿化转变的迹象,干旱化得到了一定缓解,这与徐维新等[33 ] 对整个三江源区的研究结果相一致。

3.3 牧草产量的年变化特征

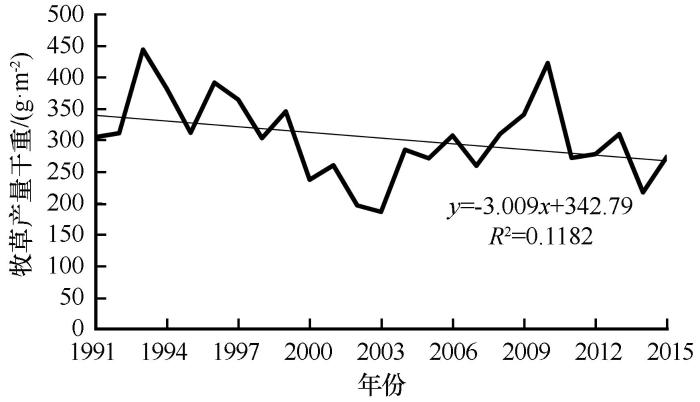

依据图5 可知,1991—2015年间,河曲高寒草甸地区牧草产量平均干重为303.7 g·m-2 ,年最高值可达444.1 g·m-2 (1993年),是最低值(186.5 g·m-2 ,2003年)的2.4倍,表明牧草产量年际间波动明显。25年间牧草产量总体呈现出30.1 g·m-2 ·(10a)-1 非显著性降低的趋势。但在这25年间的1993年到2003年、2010年到2015年是处在连续下降的11 a(R 2 =0.820,n =11,P <0.01)和6 a(R 2 =0.460,n =6,P <0.07),而在2003年到2010年表现为增加(R 2 =0.736,n =8,P <0.01)。这与同期湿润指数变化相似,说明区域气候波动会明显影响牧草产量。

图5

图5

1991—2015年河曲高寒草甸地区年牧草最高产量干重变化

Fig.5

Variation of annual maximum dry production of grass yield in Hequ alpine meadow from 1991 to 2015

3.4 牧草产量的气候归因

统计河曲高寒草甸1991—2015年牧草产量与气温、降水、潜在蒸散、湿润指数的相关关系发现(表1 ),牧草产量与生长季降水量和湿润指数呈现极显著性检验水平的正相关(P >0.10),与生长季气温和生长季潜在蒸散分别呈现显著负相关(P <0.10)和极显著负相关(P >0.10)。同时,牧草产量与年均气温、年潜在蒸散量呈现显著(P <0.10)负相关关系,与年降水量、年湿润指数呈显著(P <0.10)正相关关系。牧草产量与不同气候因子呈现的正负相关性有差异,表明牧草产量高低随所在年景的气候因素变化而不同,湿润指数的增加利于牧草产量的提高。

4 讨论

1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似。本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾。该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态。湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份。致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少。综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同。

河曲高寒草甸地区年内牧草产量干重呈减少变化趋势,表明25年间牧草产量呈波动减少,减少速率为30.1 g·m-2 ·(10a)-1 。并且,25年间牧草产量存在一个明显的上升期(2003—2010年)和两个下降期(1993—2003年、2010—2015年),因为研究区是1993年开始围封为牧业气象站,故1993年之前的上升期不作考虑。通过与各个气候因子变化趋势对比分析,可以看出多年间牧草产量降-升-降的变化趋势与降水量、潜在蒸散和湿润指数都存在一定的线性拟合关系,具体表现为与潜在蒸散表现为负效应(此消彼长),与降水量和湿润指数表现为正效应(同增同减)。虽然同期气温升高,水热条件呈暖湿化转变,但是因为增温速率比降水量增加速率更大,致使蒸腾、土壤蒸发造成的水分散失比降水量的补给更多,故研究区牧草产量表现为减产变化。由此可以推出,水热条件共同驱动对牧草产量。此外,过去25年间该地区城镇化扩张迅速,研究点越来越靠近人居场所,故频繁的人类活动干扰可能也是造成地区牧草产量减产的原因之一。

河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] 。牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降。与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] 。牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高。这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致。同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力。

1991—2015年间河曲高寒草甸牧草产量和同期潜在蒸散呈负相关,与同期湿润指数呈正相关关系,并且牧草产量与二者的生长季相关性均显著于年尺度。说明潜在蒸散增大,会使产草量下降,造成这种现象的原因可能是因为气温作为影响植物的蒸发蒸腾最主要的气候因子,它与潜在蒸散为正效应关系,同时因为潜在蒸散不考虑水分影响,所以潜在蒸散增大意味着气温在同期增大,牧草会因为水分的有效性降低而减产。反之,湿润指数增加,有助于提高牧草产量。因为湿润指数增加,意味着地区水汽含量更加充盈,在全球增温不变的背景下,地区水分增加能够有效提高土壤含水量,有助于草地植物的生长发育,使产草量增加。同时,有研究指出暖湿化气候有利于作物生产[10 ] ,而暖干化气候趋势下,温度增加的气候生产潜力作用小于蒸散量增加引起的减产作用,即会导致草地生产潜力下降[19 ] 。

5 结论

(1)河曲高寒草甸在1991—2015年间气温显著增加,降水量与潜在蒸散呈增大变化,湿润指数整体变化平稳,年间变幅较大,表现为半湿润气候区域。以20世纪初期为界,上世纪末趋向于暖干化发展,近些年呈暖湿化发展趋势,表明地区干旱得到了缓解。

(2)河曲高寒草甸地区25年间牧草产量呈下降变化,其可能的原因是增温速率大于降水量增加速率,牧草蒸腾和土壤蒸发消耗的水分远多于降水量补给,致使牧草减产,即水热条件共同调节牧草产量。

(3)河曲高寒草甸地区牧草产量与温度和潜在蒸散呈负相关,与降水量和湿润指数呈正相关。牧草产量对气温的响应不明显,但与降水量、潜在蒸散和湿润指数的季节相关性显著于年尺度相关性。表明区域降水是牧草产量提高与否的主要因素,且生长季牧草产量高低对于干湿状况的变化更敏感。

参考文献

View Option

[1]

Walther G R Community and ecosystem responses to recent climate change

[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London , 2010 , 365 (1549 ): 2019 -2024 .

[本文引用: 2]

[2]

Zheng Jingyun Ge Quansheng Zhao Huixia Changes of plant phenological period and its response to climate change for the last 40 years in China

[J]. Agricultural Meteorology , 2003 , 24 (1 ): 28 -32 .

[本文引用: 1]

郑景云 , 葛全胜 , 赵会霞 近40年中国植物物候对气候变化的响应研究

[J]. 中国农业气象 , 2003 , 24 (1 ):28 -32 .

[本文引用: 1]

[3]

Richardson A D Keenan T F Migliavacca M et al Climate change, phenology, and phenological control of vegetation feedbacks to the climate system

[J]. Agricultural and Forest Meteorology , 2013 , 169 (3 ): 156 -173 .

[本文引用: 1]

[4]

Guo Lianyun Zhao Nianwu Tian Huichun Impacts of climatic warming on reproductive stages of forages growing in alpine grassland of the Three River Sources Areas

[J]. Pratacultural Science , 2011 , 28 (4 ): 618 -625 .

[本文引用: 1]

郭连云 , 赵年武 , 田辉春 气候变暖对三江源区高寒草地牧草生育期的影响

[J]. 草业科学 , 2011 , 28 (4 ): 618 -625 .

[本文引用: 1]

[5]

Ding Mingjun Zhang Yili Liu Linshan et al Spatiotemporal changes of commencement of vegetation regreening and its response to climate change on Tibetan Plateau

[J]. Advances in Climate Change Research , 2011 , 7 (5 ): 317 -323 .

[本文引用: 2]

丁明军 , 张镱锂 , 刘林山 , 等 青藏高原植物返青期变化及其对气候变化的响应

[J]. 气候变化研究进展 , 2011 , 7 (5 ): 317 -323 .

[本文引用: 2]

[6]

Bao G Chen J Chopping M et al Dynamics of net primary productivity on the Mongolian Plateau: Joint regulations of phenology and drought

[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation , 2019 , 81 : 85 -97 .

[本文引用: 1]

[7]

Du Jiameng Bao Gang Tong Siqin et al Variations in vegetation cover and its relationship with climate change and human activities in Mongolia during the period 1982-2015

[J]. Acta Prataculturae Sinica , 2021 , 30 (2 ): 1 -13 .

[本文引用: 1]

杜佳梦 , 包刚 , 佟斯琴 , 等 1982-2015年蒙古国植被覆盖变化及其与气候变化和人类活动的关系

[J]. 草业学报 , 2021 , 30 (2 ): 1 -13 .

[本文引用: 1]

[8]

Abuasab M S Peterson P M Shetler S G et al Earlier plant flowering in spring as a response to global warming in the Washington, DC, area

[J]. Biodiversity & Conservation , 2001 , 10 (4 ): 597 -612 .

[本文引用: 1]

[9]

, R. D . Alward Grassland Vegetation changes and nocturnal global warming

[J]. Science , 1999 , 283 (5399 ): 229 -231 .

[本文引用: 2]

[10]

Yao Yubi Li Yaohui Wang Yirong et al Effects of the climate and climatic productivity in the Loess Plateau of China on global climate change

[J]. Agricultural Research in the Arid Areas , 2005 , 23 (2 ): 202 -208 .

[本文引用: 2]

姚玉璧 , 李耀辉 , 王毅荣 , 等 黄土高原气候与气候生产力对全球气候变化的响应

[J]. 干旱地区农业研究 , 2005 , 23 (2 ): 202 -208 .

[本文引用: 2]

[11]

Tian Yongsheng Guo Yangyao Zhang Peidong et al Relationship of regional net primary productivity and related meteorological factors

[J]. Pratacultural Science , 2010 , 27 (2 ): 8 -17 .

[本文引用: 1]

田永生 , 郭阳耀 , 张培栋 , 等 区域净初级生产力动态及其与气象因子的关系

[J]. 草业科学 , 2010 , 27 (2 ): 8 -17 .

[本文引用: 1]

[12]

Xu Hailiang Song Yudong Hu Yukun The primary discussion the relationship between the forage yields in alpine grassland and temperature and rainfall in Bayinbuluk

[J]. Pratacultural Science , 2005 , 22 (3 ): 14 -17 .

[本文引用: 1]

徐海量 , 宋郁东 , 胡玉昆 巴音布鲁克高寒草地牧草产量与水热关系初步探讨

[J]. 草业科学 , 2005 , 22 (3 ): 14 -17 .

[本文引用: 1]

[13]

Zhang Tairen Yan Lliangdong Zhang Feng et al The impacts of climate change on the natural pasture grass in Qinghai Province

[J]. Plateau Meteorology , 2007 , 26 (4 ): 724 -731 .

[本文引用: 4]

张钛仁 , 颜亮东 , 张峰 , 等 气候变化对青海天然牧草影响研究

[J]. 高原气象 , 2007 , 26 (4 ): 724 -731 .

[本文引用: 4]

[14]

Chen Xiaoqiu Zheng Ting Spatial patterns of aboveground biomass and its climatic attributions in typical steppe of Inner Mongolia

[J]. Scientia Geographica Sinica , 2008 , 28 (3 ): 369 -374 .

[本文引用: 2]

陈效逑 , 郑婷 内蒙古典型草原地上生物量的空间格局及其气候成因分析

[J]. 地理科学 , 2008 , 28 (3 ): 369 -374 .

[本文引用: 2]

[15]

Zhao Huiying Wei Xuezhan Wu Qiuli et al Assessment of climate potential for forage production in typical grassland

[J]. Agricultural Research in the Arid Areas , 2008 , 26 (1 ): 137 -140 .

[本文引用: 1]

赵慧颖 , 魏学占 , 乌秋力 , 等 呼伦贝尔典型草原区牧草气候生产潜力评估

[J]. 干旱地区农业研究 , 2008 , 26 (1 ): 137 -140 .

[本文引用: 1]

[16]

Hu Deqing Yu Lan Zhang Yaosheng et al A study on grassland biomass and their relationships with meteorological factors in the northern slopes of the Mountains Qilian

[J]. Pratacultural Science , 2011 , 28 (8 ): 1495 -1501 .

[本文引用: 2]

黄德青 , 于兰 , 张耀生 , 等 祁连山北坡草地生物量及其与气象因子的关系

[J]. 草业科学 , 2011 , 28 (8 ): 1495 -1501 .

[本文引用: 2]

[17]

Jian N Estimating net primary productivity of grasslands from field biomass measurements in temperate northern China

[J]. Plant Ecology , 2004 , 174 (2 ): 217 -234 .

[本文引用: 3]

[18]

Bai Y Han X Wu J et al Ecosystem stability and compensatory effects in the Inner Mongolia grassland

[J]. Nature , 2004 , 431 (7005 ): 181 -184 .

[本文引用: 1]

[19]

Gao Hao Pan Xuebiao Fu Yu Influence of climate change on potential climate productivity in grassland of central Inner Mongolia

[J]. Chinese Journal of Agrometeorology , 2009 , 30 (3 ): 277 -282 .

[本文引用: 1]

高浩 , 潘学标 , 符瑜 气候变化对内蒙古中部草原气候生产潜力的影响

[J]. 中国农业气象 , 2009 , 30 (3 ): 277 -282 .

[本文引用: 1]

[20]

Long Huiling Li Xiaobing Huang Lingmei et al Net primary productivity in grassland ecosystem in Inner Mongolia and its relationship with climate

[J]. Chinese Journal of Plant Ecology , 2010 , 34 (7 ): 781 -791 .

[本文引用: 1]

龙慧灵 , 李晓兵 , 黄玲梅 , 等 内蒙古草原生态系统净初级生产力及其与气候的关系

[J]. 植物生态学报 , 2010 , 34 (7 ): 781 -791 .

[本文引用: 1]

[21]

Wang Ying Xia Wentao Liang Tiangang Spatial-temporal dynamics simulation of grassland net primary productivity using a satellite data-driven CASA model in Gannan Prefecture

[J]. Acta Prataculturae Sinica , 2011 , 20 (4 ): 316 -324 .

[本文引用: 1]

王莺 , 夏文韬 , 梁天刚 基于CASA模型的甘南地区草地净初级生产力时空动态遥感模拟

[J]. 草业学报 , 2011 , 20 (4 ): 316 -324 .

[本文引用: 1]

[22]

Kang Xiaofu Fu Yang Yan Liangdong et al The relationship between plant communities of meadow grassland and climatic factors around north Qinghai Lake

[J]. Pratacultural Science , 2010 , 27 (10 ): 1 -9 .

[本文引用: 2]

康晓甫 , 伏洋 , 颜亮东 , 等 环青海湖北岸草甸化草原植物群落与气候因子的关系

[J]. 草业科学 , 2010 , 27 (10 ): 1 -9 .

[本文引用: 2]

[23]

Yao Tandong Zhu Liping The response of environmental changes on Tibetan Plateau to global changes and adaptation strategy

[J]. Advances in Earth Science , 2006 , 21 (5 ): 459 -464 .

[本文引用: 1]

姚檀栋 , 朱立平 青藏高原环境变化对全球变化的响应及其适应对策

[J]. 地球科学进展 , 2006 , 21 (5 ): 459 -464 .

[本文引用: 1]

[24]

Chen Hailian Yan Liangdong Characteristics of climate change in Sanjiang Source Area and its impact on natural pasture

[J] Qinghai Pataculture , 2018 , 27 (3 ): 28 -35 .

[本文引用: 3]

陈海莲 , 颜亮东 三江源区气候变化特征及其对天然牧草影响分析——以河南县为例

[J]. 青海草业 , 2018 , 27 (3 ): 28 -35 .

[本文引用: 3]

[25]

China Meteorological Administration Specification for agricultural meteorological observation [M]. Beijing : China Meteorological Press , 1993 .

[本文引用: 1]

国家气象局 农业气象观测规范 [M]. 北京 : 气象出版社 , 1993 .

[本文引用: 1]

[26]

Zhou Bingrong Li Fengxia Yan Liangdong et al Research on Model of Solar Radiation Estimation in Qinghai Province

[J]. Chinese Journal of Agrometeorology , 2011 , 32 (4 ): 495 -499 .

[本文引用: 4]

周秉荣 , 李凤霞 , 颜亮东 , 等 青海省太阳总辐射估算模型研究

[J]. 中国农业气象 , 2011 , 32 (4 ): 495 -499 .

[本文引用: 4]

[27]

Meng Meng Ni Jian Zhang Zhiguo Aridity index and its applications in geo-ecological study

[J]. Acta Phytoecologica Sinica , 2004 , 28 (6 ): 853 -861 .

[本文引用: 2]

孟猛 , 倪健 , 张治国 地理生态学的干燥度指数及其应用评述

[J]. 植物生态学报 , 2004 , 28 (6 ): 853 -861 .

[本文引用: 2]

[28]

Wang Suping Li Yaohui Feng Jianying et al Changes and Driving Factors of Surface Wetness Indexin Gansu, China form 1961 to 2012

[J]. Journal of Desert Research , 2014 , 34 (6 ): 1624 -1632 .

[本文引用: 1]

王素萍 , 李耀辉 , 冯建英 , 等 1961—2012年甘肃省干湿变化特征及其影响因子

[J]. 中国沙漠 , 2014 , 34 (6 ): 1624 -1632 .

[本文引用: 1]

[29]

Wang Yun Liu Puxing Cao Liguo et al Characteristics of southwestern china dry-wet condition based on wetness index in 1960-2011

[J]. Journal of Natural Resources , 2014 , 29 (5 ): 830 -838 .

[本文引用: 1]

王允 , 刘普幸 , 曹立国 , 等 基于湿润指数的1960—2011年中国西南地区地表干湿变化特征

[J]. 自然资源学报 , 2014 , 29 (5 ): 830 -838 .

[本文引用: 1]

[30]

Office of Desertification Control, Ministry of Forestry, PRC United Nations convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa [M]. Beijing : China Forestry Publishing House , 1994 .

[本文引用: 1]

中华人民共和国林业部防治沙漠化办公室 联合国关于在发生严重干旱和/或沙漠化的国家特别是在非洲防治沙漠化的公约 [M]. 北京 : 中国林业出版社 , 1994 .

[本文引用: 1]

[31]

Wang Qiong Zhang Mingjun Pan Shukun et al Spatiotemporal variation patterns of potential evapotranspiration in the Yangtze River basin of China

[J]. Chinese Journal of Ecology , 2013 , 32 (5 ): 1292 -1302 .

[本文引用: 1]

王琼 , 张明军 , 潘淑坤 , 等 长江流域潜在蒸散量时空变化特征

[J]. 生态学杂志 , 2013 , 32 (5 ): 1292 -1302 .

[本文引用: 1]

[32]

Chattopadhyay N Hulme M Evaporation and potential evapotranspiration in India under conditions of recent and future climate change

[J]. Agri & Forest Meteor , 1997 , 87 (1 ): 55 -73 .

[本文引用: 1]

[33]

Xu Weixin Gu Song Su Wenjiang et al Spatial pattern and its variations of aridity/humidity during 1971-2010 in Three-River Source Region on the Qinghai-Tibet Plateau

[J]. Arid Land Geography , 2012 , 35 (1 ): 46 -55 .

[本文引用: 2]

徐维新 , 古松 , 苏文将 , 等 1971-2010年三江源地区干湿状况变化的空间特征

[J]. 干旱区地理 , 2012 , 35 (1 ): 46 -55 .

[本文引用: 2]

[34]

Liu Ke Jiang Dapang Projected changes in the dry/wet climate of China under the RCP

4 .5 scenario[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences , 2015, 39 (3 ): 489 -502 .

[本文引用: 1]

刘珂 , 姜大膀 RCP

4 .5情景下中国未来干湿变化预估[J]. 大气科学 , 2015, 39 (3 ): 489 -502 .

[本文引用: 1]

[35]

Li Fengxia Fu Yang Xiao Jianshe et al Climate change and its environmental effects in the surrounding area of Qinghai Lake

[J]. Resources Science , 2008 , 30 (3 ): 348 -353 .

[本文引用: 1]

李凤霞 , 伏洋 , 肖建设 , 等 环青海湖地区气候变化及其环境效应

[J]. 资源科学 , 2008 , 30 (3 ): 348 -353 .

[本文引用: 1]

[36]

Li Yingnian Wang Qiji Zhao Xinquan et al The influence of climatic warming on the climatic potential productivity of alpine meadow

[J]. Acta Agrestia Sinica , 2000 , 8 (1 ): 23 -29 .

[本文引用: 1]

李英年 , 王启基 , 赵新全 , 等 气候变暖对高寒草甸气候生产潜力的影响

[J]. 草地学报 , 2000 , 8 (1 ): 23 -29 .

[本文引用: 1]

[37]

Zhu Baowen Hou Junling Yan Dexing et al Effects of climate change on Poa crymophila phenology in alpine meadow grassland in northern region of Qinghai Lake, Northwest China

[J]. Chinese Journal of Ecology , 2012 , 31 (6 ): 1525 -1532 .

[本文引用: 1]

朱宝文 , 侯俊岭 , 严德行 , 等 草甸化草原优势牧草冷地早熟禾生长发育对气候变化的响应

[J]. 生态学杂志 , 2012 , 31 (6 ): 1525 -1532 .

[本文引用: 1]

[38]

Du Jiaqiang Shu Jianmin Zhang Linbo et al Responses of vegetation to climate change in the headwaters of China’s Yellow River Basin based on zoning of dry and wet climate

[J]. Chinese Journal of Plant Ecology , 2011 , 35 (11 ): 1192 -1201 .

[本文引用: 1]

杜加强 , 舒俭民 , 张林波 , 等 黄河上游不同干湿气候区植被对气候变化的响应

[J]. 植物生态学报 , 2011 , 35 (11 ): 1192 -1201 .

[本文引用: 1]

Community and ecosystem responses to recent climate change

2

2010

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

近40年中国植物物候对气候变化的响应研究

1

2003

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

近40年中国植物物候对气候变化的响应研究

1

2003

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

Climate change, phenology, and phenological control of vegetation feedbacks to the climate system

1

2013

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

气候变暖对三江源区高寒草地牧草生育期的影响

1

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

气候变暖对三江源区高寒草地牧草生育期的影响

1

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

青藏高原植物返青期变化及其对气候变化的响应

2

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 青藏高原高寒草甸是我国重要的水源涵养区和天然牧场,水热条件处于生物极限水平,生态系统的脆弱性致使它对气候变化具有敏感性[5 ,23 ] .牧草产量因地域广阔存在较大差异,产量的高低受局地气候环境影响明显.探讨牧草对气候变化的响应、研究地区牧草产量对指导生产、维持良好的生态环境具有重要意义.如上所述,过去研究者对牧草产量的研究多选择在高纬度地区或大空间尺度范围上,较少涉及河曲高寒草甸地区,并且对于牧草产量影响因素研究多集中在气温、降水、日照等单一气象要素,鲜有关于干湿状况对牧草产量的影响研究.基于一地的干湿状况是由降水和潜在蒸散共同决定的,而湿润指数又是干湿状况常用的量化表达方式,本文选择青海省河南蒙古族自治县境内的河曲高寒草甸作为研究对象,在分析潜在蒸散和湿润指数变化趋势的基础上,结合气温、降水的变化,探讨了高寒草甸牧草产量的气候归因,旨在为深入分析草地生产力与气候变化之间的关系提供理论依据. ...

青藏高原植物返青期变化及其对气候变化的响应

2

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 青藏高原高寒草甸是我国重要的水源涵养区和天然牧场,水热条件处于生物极限水平,生态系统的脆弱性致使它对气候变化具有敏感性[5 ,23 ] .牧草产量因地域广阔存在较大差异,产量的高低受局地气候环境影响明显.探讨牧草对气候变化的响应、研究地区牧草产量对指导生产、维持良好的生态环境具有重要意义.如上所述,过去研究者对牧草产量的研究多选择在高纬度地区或大空间尺度范围上,较少涉及河曲高寒草甸地区,并且对于牧草产量影响因素研究多集中在气温、降水、日照等单一气象要素,鲜有关于干湿状况对牧草产量的影响研究.基于一地的干湿状况是由降水和潜在蒸散共同决定的,而湿润指数又是干湿状况常用的量化表达方式,本文选择青海省河南蒙古族自治县境内的河曲高寒草甸作为研究对象,在分析潜在蒸散和湿润指数变化趋势的基础上,结合气温、降水的变化,探讨了高寒草甸牧草产量的气候归因,旨在为深入分析草地生产力与气候变化之间的关系提供理论依据. ...

Dynamics of net primary productivity on the Mongolian Plateau: Joint regulations of phenology and drought

1

2019

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

1982-2015年蒙古国植被覆盖变化及其与气候变化和人类活动的关系

1

2021

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

1982-2015年蒙古国植被覆盖变化及其与气候变化和人类活动的关系

1

2021

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

Earlier plant flowering in spring as a response to global warming in the Washington, DC, area

1

2001

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

Grassland Vegetation changes and nocturnal global warming

2

1999

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

黄土高原气候与气候生产力对全球气候变化的响应

2

2005

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 1991—2015年间河曲高寒草甸牧草产量和同期潜在蒸散呈负相关,与同期湿润指数呈正相关关系,并且牧草产量与二者的生长季相关性均显著于年尺度.说明潜在蒸散增大,会使产草量下降,造成这种现象的原因可能是因为气温作为影响植物的蒸发蒸腾最主要的气候因子,它与潜在蒸散为正效应关系,同时因为潜在蒸散不考虑水分影响,所以潜在蒸散增大意味着气温在同期增大,牧草会因为水分的有效性降低而减产.反之,湿润指数增加,有助于提高牧草产量.因为湿润指数增加,意味着地区水汽含量更加充盈,在全球增温不变的背景下,地区水分增加能够有效提高土壤含水量,有助于草地植物的生长发育,使产草量增加.同时,有研究指出暖湿化气候有利于作物生产[10 ] ,而暖干化气候趋势下,温度增加的气候生产潜力作用小于蒸散量增加引起的减产作用,即会导致草地生产潜力下降[19 ] . ...

黄土高原气候与气候生产力对全球气候变化的响应

2

2005

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 1991—2015年间河曲高寒草甸牧草产量和同期潜在蒸散呈负相关,与同期湿润指数呈正相关关系,并且牧草产量与二者的生长季相关性均显著于年尺度.说明潜在蒸散增大,会使产草量下降,造成这种现象的原因可能是因为气温作为影响植物的蒸发蒸腾最主要的气候因子,它与潜在蒸散为正效应关系,同时因为潜在蒸散不考虑水分影响,所以潜在蒸散增大意味着气温在同期增大,牧草会因为水分的有效性降低而减产.反之,湿润指数增加,有助于提高牧草产量.因为湿润指数增加,意味着地区水汽含量更加充盈,在全球增温不变的背景下,地区水分增加能够有效提高土壤含水量,有助于草地植物的生长发育,使产草量增加.同时,有研究指出暖湿化气候有利于作物生产[10 ] ,而暖干化气候趋势下,温度增加的气候生产潜力作用小于蒸散量增加引起的减产作用,即会导致草地生产潜力下降[19 ] . ...

区域净初级生产力动态及其与气象因子的关系

1

2010

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

区域净初级生产力动态及其与气象因子的关系

1

2010

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

巴音布鲁克高寒草地牧草产量与水热关系初步探讨

1

2005

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

巴音布鲁克高寒草地牧草产量与水热关系初步探讨

1

2005

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

气候变化对青海天然牧草影响研究

4

2007

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 由图3 可知,1991—2015年河曲高寒草甸降水量以23.3 mm·(10a)-1 的速率非显著(P >0.10)增加,植物生长季降水量与年降水量变化趋势一致.从图3 中也可知,该地区过去25 a的年平均降水量为553.2 mm,降水最丰年(2007年,733.3 mm)是最贫年(2002年,384.5 mm)的1.9倍.可以看出,在植物生长季降水相对丰富(多年平均降水量458.8 mm),平均气温平均维持在8.2 ℃,表现出雨热同季,适宜高寒草甸植物的生长发育.本研究结果与张钛仁等[13 ] 、陈海莲等[24 ] 对青海河南草原的研究结果一致. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

... [13 ,17 ,22 ,38 ],由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

气候变化对青海天然牧草影响研究

4

2007

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 由图3 可知,1991—2015年河曲高寒草甸降水量以23.3 mm·(10a)-1 的速率非显著(P >0.10)增加,植物生长季降水量与年降水量变化趋势一致.从图3 中也可知,该地区过去25 a的年平均降水量为553.2 mm,降水最丰年(2007年,733.3 mm)是最贫年(2002年,384.5 mm)的1.9倍.可以看出,在植物生长季降水相对丰富(多年平均降水量458.8 mm),平均气温平均维持在8.2 ℃,表现出雨热同季,适宜高寒草甸植物的生长发育.本研究结果与张钛仁等[13 ] 、陈海莲等[24 ] 对青海河南草原的研究结果一致. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

... [13 ,17 ,22 ,38 ],由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

内蒙古典型草原地上生物量的空间格局及其气候成因分析

2

2008

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

内蒙古典型草原地上生物量的空间格局及其气候成因分析

2

2008

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

呼伦贝尔典型草原区牧草气候生产潜力评估

1

2008

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

呼伦贝尔典型草原区牧草气候生产潜力评估

1

2008

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

祁连山北坡草地生物量及其与气象因子的关系

2

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

祁连山北坡草地生物量及其与气象因子的关系

2

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

Estimating net primary productivity of grasslands from field biomass measurements in temperate northern China

3

2004

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

... ,17 ,22 ,38 ],由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

Ecosystem stability and compensatory effects in the Inner Mongolia grassland

1

2004

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

气候变化对内蒙古中部草原气候生产潜力的影响

1

2009

... 1991—2015年间河曲高寒草甸牧草产量和同期潜在蒸散呈负相关,与同期湿润指数呈正相关关系,并且牧草产量与二者的生长季相关性均显著于年尺度.说明潜在蒸散增大,会使产草量下降,造成这种现象的原因可能是因为气温作为影响植物的蒸发蒸腾最主要的气候因子,它与潜在蒸散为正效应关系,同时因为潜在蒸散不考虑水分影响,所以潜在蒸散增大意味着气温在同期增大,牧草会因为水分的有效性降低而减产.反之,湿润指数增加,有助于提高牧草产量.因为湿润指数增加,意味着地区水汽含量更加充盈,在全球增温不变的背景下,地区水分增加能够有效提高土壤含水量,有助于草地植物的生长发育,使产草量增加.同时,有研究指出暖湿化气候有利于作物生产[10 ] ,而暖干化气候趋势下,温度增加的气候生产潜力作用小于蒸散量增加引起的减产作用,即会导致草地生产潜力下降[19 ] . ...

气候变化对内蒙古中部草原气候生产潜力的影响

1

2009

... 1991—2015年间河曲高寒草甸牧草产量和同期潜在蒸散呈负相关,与同期湿润指数呈正相关关系,并且牧草产量与二者的生长季相关性均显著于年尺度.说明潜在蒸散增大,会使产草量下降,造成这种现象的原因可能是因为气温作为影响植物的蒸发蒸腾最主要的气候因子,它与潜在蒸散为正效应关系,同时因为潜在蒸散不考虑水分影响,所以潜在蒸散增大意味着气温在同期增大,牧草会因为水分的有效性降低而减产.反之,湿润指数增加,有助于提高牧草产量.因为湿润指数增加,意味着地区水汽含量更加充盈,在全球增温不变的背景下,地区水分增加能够有效提高土壤含水量,有助于草地植物的生长发育,使产草量增加.同时,有研究指出暖湿化气候有利于作物生产[10 ] ,而暖干化气候趋势下,温度增加的气候生产潜力作用小于蒸散量增加引起的减产作用,即会导致草地生产潜力下降[19 ] . ...

内蒙古草原生态系统净初级生产力及其与气候的关系

1

2010

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

内蒙古草原生态系统净初级生产力及其与气候的关系

1

2010

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

基于CASA模型的甘南地区草地净初级生产力时空动态遥感模拟

1

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

基于CASA模型的甘南地区草地净初级生产力时空动态遥感模拟

1

2011

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

环青海湖北岸草甸化草原植物群落与气候因子的关系

2

2010

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

环青海湖北岸草甸化草原植物群落与气候因子的关系

2

2010

... 地区植被生产力是气候影响下的产物,气候年景不同植被年净初级生产力(NPP)不同,因此关于气候与植被之间相互关系的研究经久不衰.近年来,随着国际上对环境变化研究的逐步深入,探讨植物物候变化对气候的响应越来越受到重视[1 ] ,研究表明物候对气候变化非常敏感[2 -3 ] .在全球变暖的背景下,国内外专家学者对青藏高原地区[4 -5 ] 、蒙古国地区[6 -7 ] 和北美地区[8 ] 不同植被类型物候的研究结果均显示增温会改变植物的物候期,一般表现为返青期提前、黄枯期滞后、生长期整体延长.这种变化受季节和地域对气候因子的差异化影响,会促使植被生产力发生改变,从而间接影响大气-植被-土壤系统水热交换.因此,研究不同地区气候(气候因子)变化对植被生产力的影响,也成为了研究者关注的热点问题.Alward[9 ] 研究发现全球增温降低了C4植物的净初级生产力、促进了C3植物的产量和丰度增加.姚玉壁等[10 ] 发现黄土高原地区呈气温上升、年降水量下降的趋势下,作物气候生产力呈递减趋势,并由此推断未来“暖湿型”气候利于作物生产力,而“冷湿型”气候会对气候生产力不利.田永生等[11 ] 证实温度和降水共同主导了山东地区NPP的季节变化和时空分布,大部分地区NPP变化主要受温度的影响,而在沼泽和喜水植物的黄河三角洲降水则是主要的影响因子.同时,大量研究表明水热条件是影响草地生态系统生产力的最主要因素[12 -16 ] ,地理位置、气候类型的空间分异会导致区域气候因子与牧草产量的相关性存在差异.Jian[17 ] 对我国北方温带草原的研究表明,草地地上生物量(ANPP)与年降水量和夏季降水量均呈极显著正相关,而地下生物量(BNPP)和总生物量(TNPP)与夏季气温的负相关性高于年均温.相关研究学者[14 -15 ,18 -20 ] 在内蒙古草原地区的研究结果显示,降水量是影响地区地上生物量和气候生产潜力的主要气候因子.来自甘南草地[21 ] 和青海草地[13 ,22 ] 的研究认为降水量是致使该地区NPP发生变化的主要驱动力,降水越多,产量越高. ...

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

青藏高原环境变化对全球变化的响应及其适应对策

1

2006

... 青藏高原高寒草甸是我国重要的水源涵养区和天然牧场,水热条件处于生物极限水平,生态系统的脆弱性致使它对气候变化具有敏感性[5 ,23 ] .牧草产量因地域广阔存在较大差异,产量的高低受局地气候环境影响明显.探讨牧草对气候变化的响应、研究地区牧草产量对指导生产、维持良好的生态环境具有重要意义.如上所述,过去研究者对牧草产量的研究多选择在高纬度地区或大空间尺度范围上,较少涉及河曲高寒草甸地区,并且对于牧草产量影响因素研究多集中在气温、降水、日照等单一气象要素,鲜有关于干湿状况对牧草产量的影响研究.基于一地的干湿状况是由降水和潜在蒸散共同决定的,而湿润指数又是干湿状况常用的量化表达方式,本文选择青海省河南蒙古族自治县境内的河曲高寒草甸作为研究对象,在分析潜在蒸散和湿润指数变化趋势的基础上,结合气温、降水的变化,探讨了高寒草甸牧草产量的气候归因,旨在为深入分析草地生产力与气候变化之间的关系提供理论依据. ...

青藏高原环境变化对全球变化的响应及其适应对策

1

2006

... 青藏高原高寒草甸是我国重要的水源涵养区和天然牧场,水热条件处于生物极限水平,生态系统的脆弱性致使它对气候变化具有敏感性[5 ,23 ] .牧草产量因地域广阔存在较大差异,产量的高低受局地气候环境影响明显.探讨牧草对气候变化的响应、研究地区牧草产量对指导生产、维持良好的生态环境具有重要意义.如上所述,过去研究者对牧草产量的研究多选择在高纬度地区或大空间尺度范围上,较少涉及河曲高寒草甸地区,并且对于牧草产量影响因素研究多集中在气温、降水、日照等单一气象要素,鲜有关于干湿状况对牧草产量的影响研究.基于一地的干湿状况是由降水和潜在蒸散共同决定的,而湿润指数又是干湿状况常用的量化表达方式,本文选择青海省河南蒙古族自治县境内的河曲高寒草甸作为研究对象,在分析潜在蒸散和湿润指数变化趋势的基础上,结合气温、降水的变化,探讨了高寒草甸牧草产量的气候归因,旨在为深入分析草地生产力与气候变化之间的关系提供理论依据. ...

三江源区气候变化特征及其对天然牧草影响分析——以河南县为例

3

2018

... 本研究选择在青海省河南县气象局高寒草甸牧业试验站(34°44′ N、101°36′ E,海拔3 501.0 m)进行.因高海拔、气温低,地区无四季之分,仅有冷暖二季之别.试验区年平均气温为0.3 ℃,年降水量559. 9 mm,降水主要集中在暖季的5—9月,占年降水量的80%,日照时数2 589.6 h,具典型半湿润高原大陆性气候,表现为暖季凉湿短促,冷季干冷漫长.植被类型为高寒草甸,植物优势种为高山嵩草(Kobresia pygmaea C. B. Clarke)、早熟禾(Poa annua L.)、垂穗披碱草(Elymus nutans Griseb.),植被盖度可达70%、生殖高度在40~60 cm.土壤类型为亚高山草甸土[24 ] . ...

... 由图3 可知,1991—2015年河曲高寒草甸降水量以23.3 mm·(10a)-1 的速率非显著(P >0.10)增加,植物生长季降水量与年降水量变化趋势一致.从图3 中也可知,该地区过去25 a的年平均降水量为553.2 mm,降水最丰年(2007年,733.3 mm)是最贫年(2002年,384.5 mm)的1.9倍.可以看出,在植物生长季降水相对丰富(多年平均降水量458.8 mm),平均气温平均维持在8.2 ℃,表现出雨热同季,适宜高寒草甸植物的生长发育.本研究结果与张钛仁等[13 ] 、陈海莲等[24 ] 对青海河南草原的研究结果一致. ...

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

三江源区气候变化特征及其对天然牧草影响分析——以河南县为例

3

2018

... 本研究选择在青海省河南县气象局高寒草甸牧业试验站(34°44′ N、101°36′ E,海拔3 501.0 m)进行.因高海拔、气温低,地区无四季之分,仅有冷暖二季之别.试验区年平均气温为0.3 ℃,年降水量559. 9 mm,降水主要集中在暖季的5—9月,占年降水量的80%,日照时数2 589.6 h,具典型半湿润高原大陆性气候,表现为暖季凉湿短促,冷季干冷漫长.植被类型为高寒草甸,植物优势种为高山嵩草(Kobresia pygmaea C. B. Clarke)、早熟禾(Poa annua L.)、垂穗披碱草(Elymus nutans Griseb.),植被盖度可达70%、生殖高度在40~60 cm.土壤类型为亚高山草甸土[24 ] . ...

... 由图3 可知,1991—2015年河曲高寒草甸降水量以23.3 mm·(10a)-1 的速率非显著(P >0.10)增加,植物生长季降水量与年降水量变化趋势一致.从图3 中也可知,该地区过去25 a的年平均降水量为553.2 mm,降水最丰年(2007年,733.3 mm)是最贫年(2002年,384.5 mm)的1.9倍.可以看出,在植物生长季降水相对丰富(多年平均降水量458.8 mm),平均气温平均维持在8.2 ℃,表现出雨热同季,适宜高寒草甸植物的生长发育.本研究结果与张钛仁等[13 ] 、陈海莲等[24 ] 对青海河南草原的研究结果一致. ...

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

1

1993

... 气象资料和牧草产量资料来源于河南县气象局1991—2015年实测数据.其中,牧草产量系每年5—9月观测的月最大值,多出现在8月底,个别年份出现在7月底.牧草产量的观测具有其严格的观测规范[25 ] .本文所指的牧草产量为烘干恒重,因条件限制偶有年份未进行烘干,以鲜重(植物在自然状态下测得的质量)与多年干重与鲜重比值换算至干重(植物去干水分后的测得的质量). ...

1

1993

... 气象资料和牧草产量资料来源于河南县气象局1991—2015年实测数据.其中,牧草产量系每年5—9月观测的月最大值,多出现在8月底,个别年份出现在7月底.牧草产量的观测具有其严格的观测规范[25 ] .本文所指的牧草产量为烘干恒重,因条件限制偶有年份未进行烘干,以鲜重(植物在自然状态下测得的质量)与多年干重与鲜重比值换算至干重(植物去干水分后的测得的质量). ...

青海省太阳总辐射估算模型研究

4

2011

... 潜在蒸散是水分循环和能量平衡的重要组成部分,它表示在一定气象条件下(水分供应不受限制),某一固定下垫面可能达到的最大蒸发蒸腾量,这种下垫面通常由“从不匮乏水分的、高度一致并全面覆盖地表的矮小绿色植物”组成[26 -27 ] .作为实际蒸散量的理论上限和计算基础,潜在蒸散广泛引用于气候干湿状况分析中. ...

... 本文中,潜在蒸散计算采用1998年FAO(联合国粮食及农业组织)推荐并修订的Penman-Monteith模型[26 ] : ...

... 由于海拔、地形及下垫面性质的差异会影响到R n R n S [26 ] 根据三江源地区实测资料进行模拟估算的方法,引入了透射率(t b

... 式中:M h h 的大气量(面积上从某一海拔高度到大气上界空气柱的重量);M o Ph /P 0 为大气压修正系数;h 为海拔高度;H 为太阳高度角;δ φ R 0 [26 ] 关于青海省太阳总辐射的估算方法. ...

青海省太阳总辐射估算模型研究

4

2011

... 潜在蒸散是水分循环和能量平衡的重要组成部分,它表示在一定气象条件下(水分供应不受限制),某一固定下垫面可能达到的最大蒸发蒸腾量,这种下垫面通常由“从不匮乏水分的、高度一致并全面覆盖地表的矮小绿色植物”组成[26 -27 ] .作为实际蒸散量的理论上限和计算基础,潜在蒸散广泛引用于气候干湿状况分析中. ...

... 本文中,潜在蒸散计算采用1998年FAO(联合国粮食及农业组织)推荐并修订的Penman-Monteith模型[26 ] : ...

... 由于海拔、地形及下垫面性质的差异会影响到R n R n S [26 ] 根据三江源地区实测资料进行模拟估算的方法,引入了透射率(t b

... 式中:M h h 的大气量(面积上从某一海拔高度到大气上界空气柱的重量);M o Ph /P 0 为大气压修正系数;h 为海拔高度;H 为太阳高度角;δ φ R 0 [26 ] 关于青海省太阳总辐射的估算方法. ...

地理生态学的干燥度指数及其应用评述

2

2004

... 潜在蒸散是水分循环和能量平衡的重要组成部分,它表示在一定气象条件下(水分供应不受限制),某一固定下垫面可能达到的最大蒸发蒸腾量,这种下垫面通常由“从不匮乏水分的、高度一致并全面覆盖地表的矮小绿色植物”组成[26 -27 ] .作为实际蒸散量的理论上限和计算基础,潜在蒸散广泛引用于气候干湿状况分析中. ...

... 湿润指数是表征一个地区干湿状况的常用指标,通常以降水量与潜在蒸散量的比值来衡量[27 -29 ] ,即: ...

地理生态学的干燥度指数及其应用评述

2

2004

... 潜在蒸散是水分循环和能量平衡的重要组成部分,它表示在一定气象条件下(水分供应不受限制),某一固定下垫面可能达到的最大蒸发蒸腾量,这种下垫面通常由“从不匮乏水分的、高度一致并全面覆盖地表的矮小绿色植物”组成[26 -27 ] .作为实际蒸散量的理论上限和计算基础,潜在蒸散广泛引用于气候干湿状况分析中. ...

... 湿润指数是表征一个地区干湿状况的常用指标,通常以降水量与潜在蒸散量的比值来衡量[27 -29 ] ,即: ...

1961—2012年甘肃省干湿变化特征及其影响因子

1

2014

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

1961—2012年甘肃省干湿变化特征及其影响因子

1

2014

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

基于湿润指数的1960—2011年中国西南地区地表干湿变化特征

1

2014

... 湿润指数是表征一个地区干湿状况的常用指标,通常以降水量与潜在蒸散量的比值来衡量[27 -29 ] ,即: ...

基于湿润指数的1960—2011年中国西南地区地表干湿变化特征

1

2014

... 湿润指数是表征一个地区干湿状况的常用指标,通常以降水量与潜在蒸散量的比值来衡量[27 -29 ] ,即: ...

1

1994

... 干湿状况的等级划分基于1994年颁布的《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》[30 ] 中制定的中国干湿气候分区标准进行划分.即:K <0.03,极干旱气候区;K 值介于0.03~0.2,干旱气候区;K 值介于0.2~0.5,半干旱气候区;K 值介于0.5~1.0,半湿润气候区;K> 1.0湿润气候区. ...

1

1994

... 干湿状况的等级划分基于1994年颁布的《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》[30 ] 中制定的中国干湿气候分区标准进行划分.即:K <0.03,极干旱气候区;K 值介于0.03~0.2,干旱气候区;K 值介于0.2~0.5,半干旱气候区;K 值介于0.5~1.0,半湿润气候区;K> 1.0湿润气候区. ...

长江流域潜在蒸散量时空变化特征

1

2013

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

长江流域潜在蒸散量时空变化特征

1

2013

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

Evaporation and potential evapotranspiration in India under conditions of recent and future climate change

1

1997

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

1971-2010年三江源地区干湿状况变化的空间特征

2

2012

... 1991—2015年的25 a间,虽然潜在蒸散处于极显著增加趋势,但是受降水波动变化的影响,河曲高寒草甸年湿润指数变化表现为微弱(P >0.10)减小趋势(图4 ),多年平均值为0.52,年最大值(1995年,0.67)与最小值(2002年,0.33)之间的极差为0.34,说明在过去的25 a间湿润指数的年间变幅较大,但整体变化平稳,表现为半湿润气候区域.从图4 还可看出,2002年为湿润指数的转折点,这是因为2002年该地区气温持续上升但降水极少,造成了地区干旱.以2002年为界,可看出1991—2002年和2003—2015年湿润指数分别呈现出下降和上升的变化趋势,平均值分别为0.50和0.54,表明近些年该地区气候有向暖湿化转变的迹象,干旱化得到了一定缓解,这与徐维新等[33 ] 对整个三江源区的研究结果相一致. ...

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

1971-2010年三江源地区干湿状况变化的空间特征

2

2012

... 1991—2015年的25 a间,虽然潜在蒸散处于极显著增加趋势,但是受降水波动变化的影响,河曲高寒草甸年湿润指数变化表现为微弱(P >0.10)减小趋势(图4 ),多年平均值为0.52,年最大值(1995年,0.67)与最小值(2002年,0.33)之间的极差为0.34,说明在过去的25 a间湿润指数的年间变幅较大,但整体变化平稳,表现为半湿润气候区域.从图4 还可看出,2002年为湿润指数的转折点,这是因为2002年该地区气温持续上升但降水极少,造成了地区干旱.以2002年为界,可看出1991—2002年和2003—2015年湿润指数分别呈现出下降和上升的变化趋势,平均值分别为0.50和0.54,表明近些年该地区气候有向暖湿化转变的迹象,干旱化得到了一定缓解,这与徐维新等[33 ] 对整个三江源区的研究结果相一致. ...

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

RCP

1

4

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

RCP

1

4

... 1991—2015年的25年间,河曲高寒草甸地区气温与降水量均呈波动性增加,表明地区气候变化在向暖湿化发展,这与陈海莲等[24 ] 的研究结果相似.本研究结果显示地区潜在蒸散在年尺度上明显增加,这是因为以全球增温为主的气候变化加剧了土壤蒸发和植物蒸腾.该地区过去25年间湿润指数的变化总体表现为波动性升-降-升,表明地区气候基本保持在半湿润状态.湿润指数的变化受水热条件的共同作用,降水量越少、潜在蒸散越大,地区气候越干旱,如湿润指数达到最低值0.33的2002年,正是潜在蒸散达到最大值、降水量最少的年份.致使潜在蒸散和湿润指数发生变化的因素,研究者们给出了不同的答案,王素萍等[28 ] 的研究结果表明江河源区过去40年潜在蒸散减小的主要原因是风速减小;王琼等[31 ] 指出日照时数是导致长江流域蒸散量下降的主要影响因素;Chattopadhyay等[32 ] 研究表明上世纪后叶影响印度地区潜在蒸散的主要因素是太阳辐射和相对湿度;徐维新等[33 ] 研究指出影响三江源地区干湿变化的主要因素是降水量和相对湿度,降水量是三江源东部的主导干湿状况的决定因子;刘珂等[34 ] 表明造成中国干旱化的主要原因是降水与蒸散发所表征的地表可用水量减少.综上,除了气温的变化全球趋同增加之外,降水量、潜在蒸散、湿润指数的变化及其影响因素均因研究区的独特性及研究尺度的差异性而不同. ...

环青海湖地区气候变化及其环境效应

1

2008

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

环青海湖地区气候变化及其环境效应

1

2008

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

气候变暖对高寒草甸气候生产潜力的影响

1

2000

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

气候变暖对高寒草甸气候生产潜力的影响

1

2000

... 河曲高寒草甸地区牧草产量与气温和降水分别呈负相关和正相关关系,这与部分青藏高原地区和内蒙古草原的研究结果一致[13 -14 ,16 -17 ,35 ] .牧草产量与年均气温和生长季均温均呈现出弱的负相关,即温度升高、牧草产量下降,这是因为增温加剧了植被的水分流失,牧草会因为缺乏水分供给而生长受阻,使产量下降.与本研究结果不同,有部分的研究表示温度对牧草产量表现为正效应,其机制是增温改变了植物物候,气候变暖,热量增加,延长了无霜期,致使牧草生长期延长,产草量随之提高,且种子成熟期温度升高、水热条件满足需求,利于产量形成[1 ,9 ,36 -37 ] .牧草产量与生长季降水量表现在0.10水平上显著正相关,而与年降水量仅为正相关关系,这是因为高寒草甸地区降水量多集中在生长季,被气候变暖加强了的土壤蒸发和植被蒸腾在生长季表现更明显,充足的降水能够有效补充土壤水分和植物所需水分,充分提高了水分的有效利用率,使产量得到提高.这与研究者对内蒙古草原、甘南草原的研究结果一致.同时,研究一致表明在干旱和半干旱地区,产量高低主要取决于水分条件[13 ,17 ,22 ,38 ] ,由此可知,对于草地生态系统而言,降水量是比气温更能影响牧草产量的驱动力. ...

草甸化草原优势牧草冷地早熟禾生长发育对气候变化的响应

1

2012