1

2021

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

On the response of the Greenland ice sheet to greenhouse climate change

1

2000

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

Increasing rates of ice mass loss from the Greenland and Antarctic Ice Sheets revealed by GRACE

2009

Mass changes of the Greenland and Antarctic Ice Sheets and shelves and contributions to sea-level rise: 1992—2002

1

2005

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

Update on the Greenland Ice Sheet melt extent: 1979—1999

1

2000

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

The melt anomaly of 2002 on the Greenland Ice Sheet from active and passive microwave satellite observations

2004

Greenland Ice Sheet albedo feedback: thermodynamics and atmospheric drivers

2012

The extreme melt across the Greenland Ice Sheet in 2012

1

2012

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

Greenland surface melt trends 1973-2007: Evidence of a large increase in 2007

1

2007

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

The 1958-2009 Greenland Ice Sheet surface melt and the mid-tropospheric atmospheric circulation

2011

Increased runoff from melt from the Greenland Ice Sheet: a response to global warming

2008

Variability in the surface temperature and melt extent of the Greenland Ice Sheet from MODIS

5

2013

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

... [12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

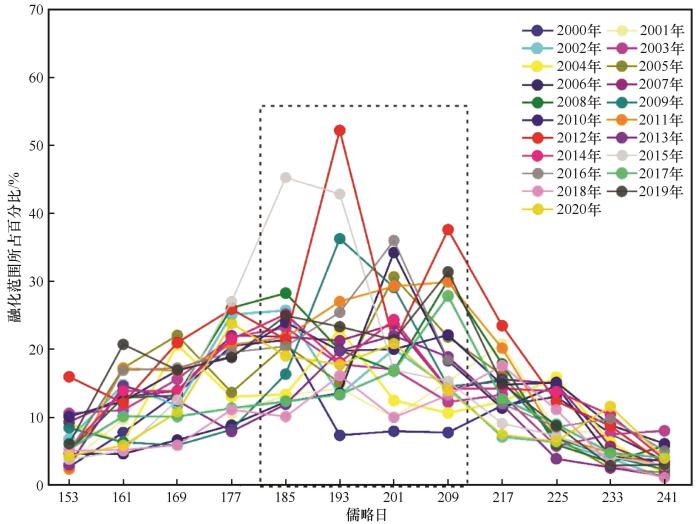

... Välisuo等[42]总结了15个关于格陵兰冰盖表面融化研究的定义,主要使用融化程度、融化天数以及持续时间等来定义融化,且利用MODIS温度产品对格陵兰冰盖融化范围的评估已经广泛适用.相关研究表明,MODIS地表温度产品可能会产生一些冷偏差[27,35],Hall等[12]将冰盖表面温度大于等于 -1 ℃定义为融化发生,同样,也将-1 ℃作为评估格陵兰冰盖表面是否发生融化的阈值,并取每年夏季中格陵兰表面温度高于-1 ℃的最大范围作为当年冰盖表面的最大融化范围.值得注意的是,基于8天晴空温度数据所得到的结果是保守的,因为在8天期间内格陵兰表面可能会存在温度高于-1 ℃的更大范围的情况. ...

... 整个研究期间北部是增温幅度最大的区域,比其他任何区域的两倍都多.同样,2012年之后仅有北部区域呈现微弱的升温[0.40 ℃·(10a)-1].大尺度的环流变化可以有效解释这一现象.格陵兰冰盖地表径流的增加与格陵兰阻塞频率的增加有关.格陵兰岛上空更频繁和更强的高压阻塞意味着格陵兰岛上空反气旋条件的增加.20世纪90年代以来,反气旋阻塞事件的数量增加了一倍[44],导致来自南方的暖气团频繁沿格陵兰冰盖西侧向北平流[45],于是夏季格陵兰冰盖西北部区域比南部区域变暖要快.同时,Preece等[46]确定了三种主要的阻塞类型:(1)一个高振幅的欧米茄块(a high-amplitude Omega block);(2)一个低振幅的、静止的夏季山脊(a lower-amplitude, stationary summer ridge);(3)一个气旋破波模式(a cyclonic wave breaking pattern),并记录了每种阻塞类型的表面能量和物质平衡的时空进程.相对于所有的阻塞期,欧米茄块(Omega block)在北部冰盖产生更多的融化,低振幅的、静止的夏季山脊(cyclonic wave breaking pattern)在格陵兰岛东北部产生更多的融化.且结果表明夏季格陵兰岛最近的阻塞趋势主要是由欧米茄块(Omega block)的增加驱动的.相比格陵兰冰盖南部区域,两种阻塞类型在北部产生更多的融化,降低了表面反照率,同样可能会导致冰盖北部区域升温高于南部.以上原因可能导致了北部区域较大的增温幅度.总体来说,2000—2012年和2012—2020年,格陵兰冰盖夏季表面温度整体和各个部分都表现出巨大的差异性.值得注意的是,由于研究时段较短,每一年的温度都会较容易影响温度变化的整体趋势,特别是温度异常的年份,并非所有趋势在统计上都是显著的,但是基于气象站点气温数据以及气候模型都能得到相似的结果[12,40]. ...

Greenland Ice Sheet mass balance: distribution of increased mass loss with climate warming; 2003–07 versus 1992—2002

1

2011

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

Elevation and Volume Change Determination of Greenland Ice Sheet Based on ICESat Observations

1

2019

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

利用ICESat数据确定格陵兰冰盖高程和体积变化

1

2019

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

Analysis of Greenland Ice mass change based on GRACE

1

2015

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

基于GRACE的格陵兰冰盖质量变化分析

1

2015

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

An expert judgement assessment of future sea level rise from the Ice Sheets

1

2013

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

Risk of rising sea level to population and land area

1

2007

... IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告提出,全球变暖背景下,全球范围内几乎所有的冰川都处于退缩状态[1].极地冰盖对气候变化的响应及其变化对海平面与大洋洋流的影响,长期以来都是全球变化研究关注的焦点问题[2-4].自20世纪90年代以来,诸多研究已经证实格陵兰冰盖发生着显著的融化以及物质损失[5-8],且融化表现出加速的趋势[9-12].Zwally等[13]对比格陵兰冰盖1992—2002年和2003—2007年两个时期的物质平衡,结果表明冰盖物质损失显著增加;陈国栋等[14]利用ICESat数据,揭示出2000—2009年期间格陵兰冰盖高程和体积的减少趋势;卢飞等[15]基于GRACE数据反演了近年来格陵兰冰盖物质变化,证实格陵兰冰盖加速融化且消融区域主要集中在南部和西北区域;进一步研究表明[16],假如格陵兰冰盖全部融化,将会导致全球海平面上升7.4 m,会对海岸经济社会造成严重的影响[17].因此,对于格陵兰冰盖表面温度、融化范围以及物质平衡的研究对于认识格陵兰冰盖变化及其机理具有重要意义. ...

The mass balance of the Greenland Ice Sheet: sensitivity to climate change as revealed by energy-balance modelling

1

1991

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

Runoff and mass balance of the Greenland Ice Sheet: 1958—2003

2005

The treatment of meltwater retardation in mass balance parameterisations of the Greenland Ice Sheet

1

1999

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

Assessment of MODIS surface temperature products of greenland Ice Sheet using in-situ measurements

1

2022

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

Regional climate of the Larsen B embayment 1980—2014

1

2017

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

Assessing the applicability of MODIS land surface temperature products in continuous permafrost regions in the central Tibetan Plateau

1

2015

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

MODIS 地表温度产品在青藏高原连续多年冻土区的适用性分析

1

2015

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

The applicability of MODIS land surface temperature products to simulating the permafrost distribution over the Tibetan Plateau

2011

MODIS地表温度产品在青藏高原冻土模拟中的适用性评价

2011

Crysopheric changes and their impacts, present, trends and key issues

3

2009

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

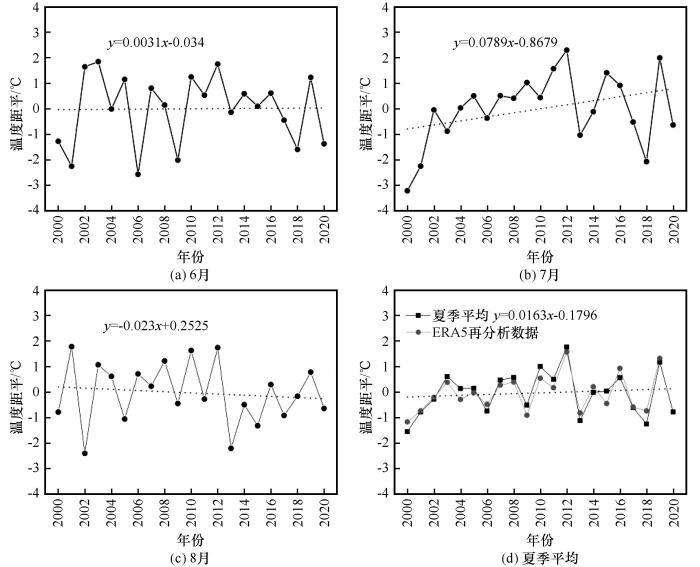

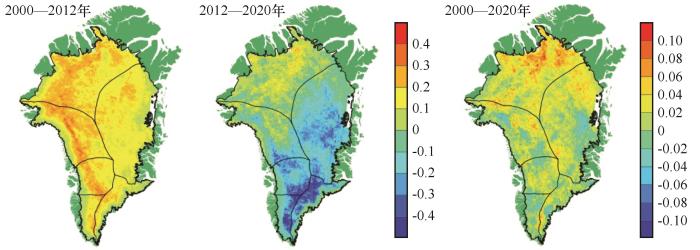

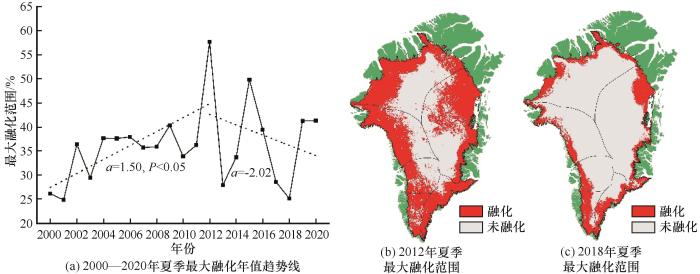

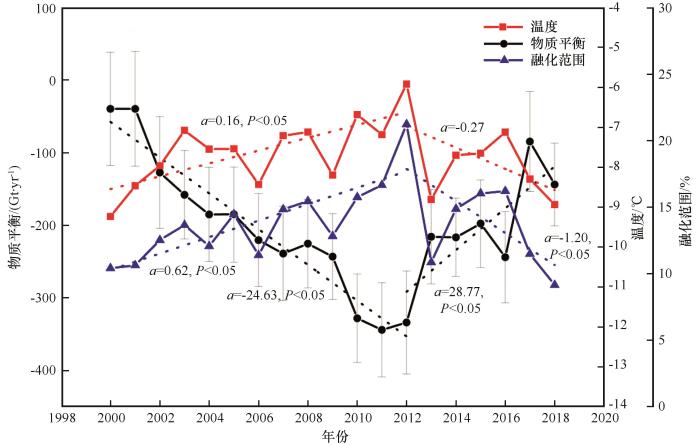

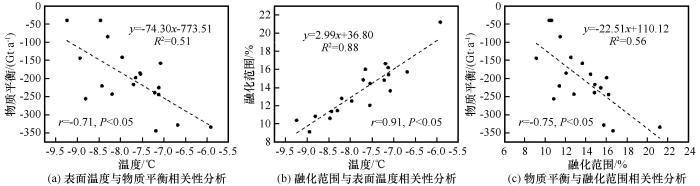

... 采用一元线性回归方法对格陵兰冰盖夏季表面温度进行了计算(图4,表2).由图3可以看出,格陵兰冰盖表面温度在2012年前后表现出大致相反的变化趋势,于是本文将分别对2000—2012年和2012—2020年格陵兰冰盖表面温度变化趋势进行分析.整个研究期间而言,格陵兰冰盖夏季表面温度呈现出微弱的增长趋势,增长率为0.16 ℃·(10a)-1,且在六个区域都表现出不同的增长趋势,分别为0.34 ℃·(10a)-1、0.14 ℃·(10a)-1、0.09 ℃·(10a)-1、0.01 ℃·(10a)-1、0.12 ℃·(10a)-1、0.13 ℃·(10a)-1.冰盖东南部和西南部是表面温度最高的区域,平均表面温度分别达到(-4.64±4.31) ℃和 (-3.49±2.80) ℃,但两个区域却有最小的变化率,变化率均小于0.1 ℃·(10a)-1.Hall等[34]对于格陵兰冰盖的研究也表明,东南部和西南部区域较于其他流域具有较高的温度但是却具有较小的变化率,这可能是由于东南部和西南部区域面积较小,但与较大比例的海岸地区相邻所导致的[25],海岸地区温度往往高于冰盖内陆温度,同时,东南部的位势高度也较低.2012年前后冰盖表面温度的趋势表现出巨大的差异性,2012年之前冰盖整体表现出1.61 ℃·(10a)-1 (P<0.05)的增长趋势,随后波动下降.且2000—2012年夏季格陵兰冰盖表面温度在六个区域都表现出较为显著的趋势,增长率介于1.16~1.93 ℃·(10a)-1之间,增长率最大的是北部,最小的是东南部.相反,2012—2020年格陵兰冰盖夏季表面温度除北部区域外都表现出不同程度的减少,减少率介于0.54~2.04 ℃·(10a)-1之间,减少率最大的为冰盖中西部,最小的为西北部. ...

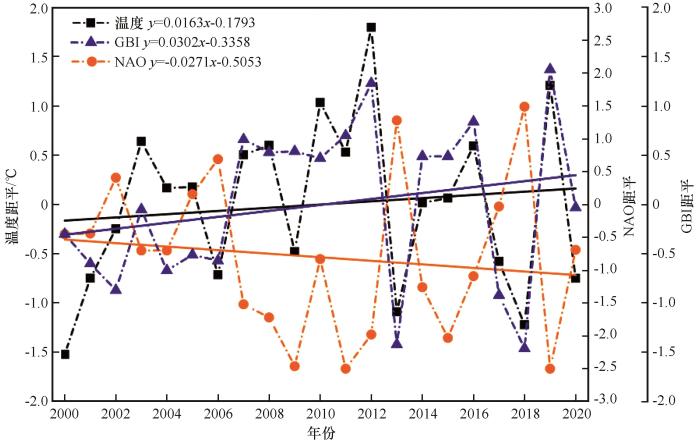

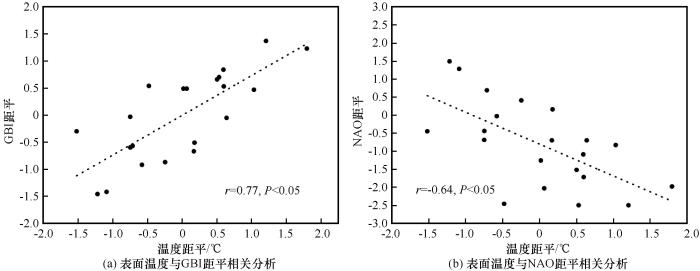

... 多年来,格陵兰冰盖气候受到各种大气环流的影响,其中,格陵兰冰盖表面温度受到北大西洋涛动(NAO)以及格陵兰阻塞指数(GBI)的影响最为明显[37-38].NAO相当于是一个气压场,当NAO指数越大,亚热带的高压比通常更高,冰岛的低压相对更低,气压差的增加导致更多更强的风暴沿更偏北的方向穿越大西洋,这会导致格陵兰岛和加拿大北部更加寒冷干燥,反之,NAO指数越小,亚热带高压相对低,冰岛低压相对高,气压梯度的减小导致穿越由西到东的风暴越来越少,越来越弱,格陵兰岛会更加温暖[25].GBI是格陵兰地区(60°~80° N,20°~80° W)的平均500 hPa位势高度,它衡量的是格陵兰上空的阻塞情况,对北半球的气候和天气都有影响.于是,本文利用这两个指数来代表大气环流对于格陵兰冰盖表面温度的影响,分析格陵兰冰盖表面温度与格陵兰地区大气环流变化之间的联系.基于之前的研究,本文计算了近年来夏季格陵兰冰盖NAO和GBI指数,然后将其与格陵兰冰盖表面温度距平进行相关性分析,并对其进行显著性分析(图9~10).结果表明,格陵兰冰盖表面温度和NAO以及GBI均有显著的相关性,且冰盖表面温度受GBI的影响程度要强于NAO的影响,冰盖表面温度和NAO呈现负相关(r=-0.64),和GBI表现出正相关(r=0.77),且两者都达到95%的置信度.图8显示了格陵兰冰盖表面温度以及两种指数的季节距平时间序列变化,NAO和GBI之间也具有很好的负相关性,NAO在2013年和2018年达到较高值,而GBI这两年也达到最低值.对于温度较高的2012年和2019年,GBI达到最高,NAO也更小.格陵兰冰盖表面温度变化较大的年份,NAO和GBI也均表现出较好的一致性.异常的NAO以及GBI指数导致了近年来出现的两次极端的高温情况.较低的NAO指数使得气压梯度的降低导致更少更弱的风暴由西到东,促使格陵兰冰盖表面的反照率降低,反照率的变化会引起冰盖吸收的太阳辐射发生较大的变化,进一步促进了格陵兰冰盖表面温度的升高. ...

冰冻圈变化及其影响研究——现状、趋势及关键问题

3

2009

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

... 采用一元线性回归方法对格陵兰冰盖夏季表面温度进行了计算(图4,表2).由图3可以看出,格陵兰冰盖表面温度在2012年前后表现出大致相反的变化趋势,于是本文将分别对2000—2012年和2012—2020年格陵兰冰盖表面温度变化趋势进行分析.整个研究期间而言,格陵兰冰盖夏季表面温度呈现出微弱的增长趋势,增长率为0.16 ℃·(10a)-1,且在六个区域都表现出不同的增长趋势,分别为0.34 ℃·(10a)-1、0.14 ℃·(10a)-1、0.09 ℃·(10a)-1、0.01 ℃·(10a)-1、0.12 ℃·(10a)-1、0.13 ℃·(10a)-1.冰盖东南部和西南部是表面温度最高的区域,平均表面温度分别达到(-4.64±4.31) ℃和 (-3.49±2.80) ℃,但两个区域却有最小的变化率,变化率均小于0.1 ℃·(10a)-1.Hall等[34]对于格陵兰冰盖的研究也表明,东南部和西南部区域较于其他流域具有较高的温度但是却具有较小的变化率,这可能是由于东南部和西南部区域面积较小,但与较大比例的海岸地区相邻所导致的[25],海岸地区温度往往高于冰盖内陆温度,同时,东南部的位势高度也较低.2012年前后冰盖表面温度的趋势表现出巨大的差异性,2012年之前冰盖整体表现出1.61 ℃·(10a)-1 (P<0.05)的增长趋势,随后波动下降.且2000—2012年夏季格陵兰冰盖表面温度在六个区域都表现出较为显著的趋势,增长率介于1.16~1.93 ℃·(10a)-1之间,增长率最大的是北部,最小的是东南部.相反,2012—2020年格陵兰冰盖夏季表面温度除北部区域外都表现出不同程度的减少,减少率介于0.54~2.04 ℃·(10a)-1之间,减少率最大的为冰盖中西部,最小的为西北部. ...

... 多年来,格陵兰冰盖气候受到各种大气环流的影响,其中,格陵兰冰盖表面温度受到北大西洋涛动(NAO)以及格陵兰阻塞指数(GBI)的影响最为明显[37-38].NAO相当于是一个气压场,当NAO指数越大,亚热带的高压比通常更高,冰岛的低压相对更低,气压差的增加导致更多更强的风暴沿更偏北的方向穿越大西洋,这会导致格陵兰岛和加拿大北部更加寒冷干燥,反之,NAO指数越小,亚热带高压相对低,冰岛低压相对高,气压梯度的减小导致穿越由西到东的风暴越来越少,越来越弱,格陵兰岛会更加温暖[25].GBI是格陵兰地区(60°~80° N,20°~80° W)的平均500 hPa位势高度,它衡量的是格陵兰上空的阻塞情况,对北半球的气候和天气都有影响.于是,本文利用这两个指数来代表大气环流对于格陵兰冰盖表面温度的影响,分析格陵兰冰盖表面温度与格陵兰地区大气环流变化之间的联系.基于之前的研究,本文计算了近年来夏季格陵兰冰盖NAO和GBI指数,然后将其与格陵兰冰盖表面温度距平进行相关性分析,并对其进行显著性分析(图9~10).结果表明,格陵兰冰盖表面温度和NAO以及GBI均有显著的相关性,且冰盖表面温度受GBI的影响程度要强于NAO的影响,冰盖表面温度和NAO呈现负相关(r=-0.64),和GBI表现出正相关(r=0.77),且两者都达到95%的置信度.图8显示了格陵兰冰盖表面温度以及两种指数的季节距平时间序列变化,NAO和GBI之间也具有很好的负相关性,NAO在2013年和2018年达到较高值,而GBI这两年也达到最低值.对于温度较高的2012年和2019年,GBI达到最高,NAO也更小.格陵兰冰盖表面温度变化较大的年份,NAO和GBI也均表现出较好的一致性.异常的NAO以及GBI指数导致了近年来出现的两次极端的高温情况.较低的NAO指数使得气压梯度的降低导致更少更弱的风暴由西到东,促使格陵兰冰盖表面的反照率降低,反照率的变化会引起冰盖吸收的太阳辐射发生较大的变化,进一步促进了格陵兰冰盖表面温度的升高. ...

Glacier surface temperatures in the Canadian High Arctic, 2000—15

1

2016

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

Satellite‐derived, melt‐season surface temperature of the Greenland Ice Sheet 2000—2005) and its relationship to mass balance

1

2006

... Välisuo等[42]总结了15个关于格陵兰冰盖表面融化研究的定义,主要使用融化程度、融化天数以及持续时间等来定义融化,且利用MODIS温度产品对格陵兰冰盖融化范围的评估已经广泛适用.相关研究表明,MODIS地表温度产品可能会产生一些冷偏差[27,35],Hall等[12]将冰盖表面温度大于等于 -1 ℃定义为融化发生,同样,也将-1 ℃作为评估格陵兰冰盖表面是否发生融化的阈值,并取每年夏季中格陵兰表面温度高于-1 ℃的最大范围作为当年冰盖表面的最大融化范围.值得注意的是,基于8天晴空温度数据所得到的结果是保守的,因为在8天期间内格陵兰表面可能会存在温度高于-1 ℃的更大范围的情况. ...

Greenland Ice Sheet surface temperature, melt and mass loss: 2000–06

1

2008

... 格陵兰冰盖表面温度(Land Surface Temperature, LST)对其辐射收支与物质平衡变化具有重要的表征意义[12].相关模型预测[18-20],格陵兰冰盖表面温度每上升1 ℃会产生20%~50%融冰,且夏季温度的升高会使融化的速度加倍,从而导致更多的物质损失.目前对于格陵兰冰盖温度研究的数据主要来自于自动气象站、区域气候模型以及遥感[21].然而,格陵兰冰盖上气象观测点很少,大多不均匀地分布在海岸地区,对于整个格陵兰冰盖的表面温度的测量很难获取,且很难进行长时间序列的观测,同时单点测量的代表性较差,不能完整反应格陵兰冰盖表面温度的变化情况.区域气候模型往往过于粗糙不能捕捉局地尺度气象过程的空间变异性[22].因此,利用遥感数据成为近年来获取格陵兰冰盖表面温度的研究趋势.自20世纪70年代起,热红外卫星遥感因具有长时间序列、多波段、大尺度等优点,已成为区域乃至全球范围内解决实地观测资料不足的重要的手段[23-25].热红外卫星遥感观测不仅可以重复观测,而且可以大范围的获取地表温度信息,具有较高数据质量及时空分辨率的MODIS(中分辨率成像光谱仪)温度产品已经广泛应用于极地地区的地表温度时空变化研究[12,26-28].因此,利用高时空分辨率卫星数据可对格陵兰冰盖表面温度的时空变化特征进行系统研究. ...

Diagnosing the extreme surface melt event over southwestern Greenland in 2007

1

2008

... 准确监测格陵兰冰盖表面温度的时空变化以及物质平衡之间的响应关系,不仅可以更好地认识到格陵兰冰盖的变化及其机理,对于评估区域气候乃至全球尺度的气候变化也具有重要的科学意义和现实意义.最近研究表明[29-31],由于增强的表面融化以及异常的气候条件,21世纪格陵兰冰盖物质相比20世纪损失更多.为了更好地理解本世纪格陵兰冰盖表面融化、物质平衡以及表面过程,基于MODIS温度产品数据,首先分析了2000—2020年夏季格陵兰冰盖整体及六个主要部分的表面温度以及表面融化范围的年际变化趋势;结合IMBIE(Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise)物质平衡数据分析了冰盖表面温度对于物质平衡的影响;最后结合大气环流指数,分析了2000—2020年夏季格陵兰冰盖表面温度变化的原因. ...

The ocean and cryosphere in a changing climate

2019

Limits in detecting acceleration of Ice Sheet mass loss due to climate variability

1

2013

... 准确监测格陵兰冰盖表面温度的时空变化以及物质平衡之间的响应关系,不仅可以更好地认识到格陵兰冰盖的变化及其机理,对于评估区域气候乃至全球尺度的气候变化也具有重要的科学意义和现实意义.最近研究表明[29-31],由于增强的表面融化以及异常的气候条件,21世纪格陵兰冰盖物质相比20世纪损失更多.为了更好地理解本世纪格陵兰冰盖表面融化、物质平衡以及表面过程,基于MODIS温度产品数据,首先分析了2000—2020年夏季格陵兰冰盖整体及六个主要部分的表面温度以及表面融化范围的年际变化趋势;结合IMBIE(Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise)物质平衡数据分析了冰盖表面温度对于物质平衡的影响;最后结合大气环流指数,分析了2000—2020年夏季格陵兰冰盖表面温度变化的原因. ...

Acceleration of the contribution of the Greenland and Antarctic Ice Sheets to sea level rise

1

2011

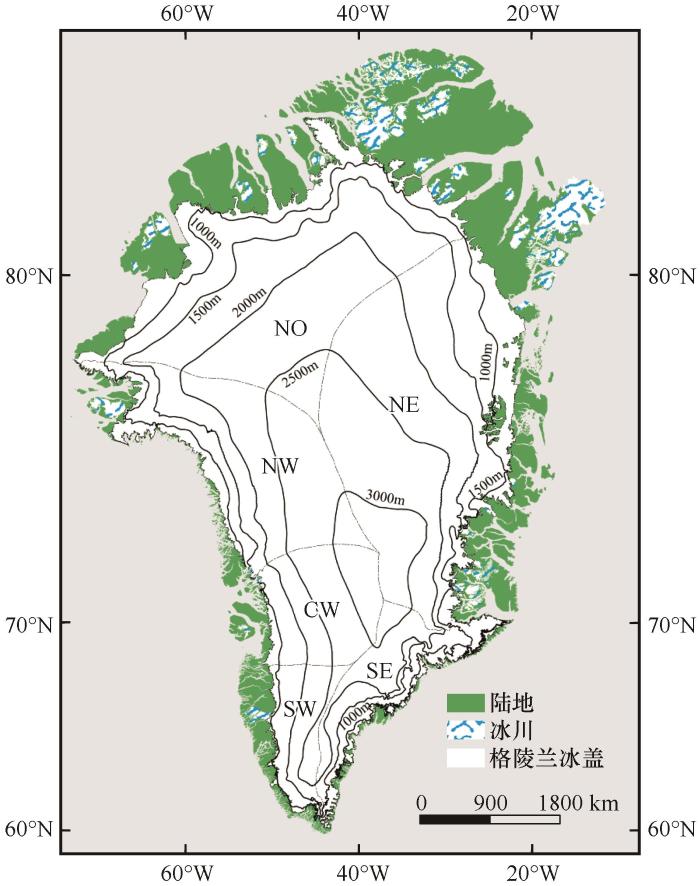

... 格陵兰岛(59.46~83.39° N,73.08°~11.39° W)是世界上面积最大的岛屿,面积约为216万平方千米,约83.7%被冰雪覆盖.与南极冰盖相比,格陵兰冰盖对于气候的响应更为敏感.图1是格陵兰冰盖的分布范围,Rignot等[32-33]在开展冰盖物质平衡对比实验(IMBIE 2016)研究时曾将格陵兰冰盖划分为北部(NO)、东北部(NE)、东南部(SE)、西南部(SW)、中西部(CW)以及西北部(NW)六个区域,如图1所示.关于格陵兰冰盖夏季表面温度变化的相关分析也按照这六个区域进行分析. ...

Spatio-temporal characteristics of Ice Sheet melting in Greenland and contributions to sea level rise from 2003 to 2015

1

2021

... 格陵兰岛(59.46~83.39° N,73.08°~11.39° W)是世界上面积最大的岛屿,面积约为216万平方千米,约83.7%被冰雪覆盖.与南极冰盖相比,格陵兰冰盖对于气候的响应更为敏感.图1是格陵兰冰盖的分布范围,Rignot等[32-33]在开展冰盖物质平衡对比实验(IMBIE 2016)研究时曾将格陵兰冰盖划分为北部(NO)、东北部(NE)、东南部(SE)、西南部(SW)、中西部(CW)以及西北部(NW)六个区域,如图1所示.关于格陵兰冰盖夏季表面温度变化的相关分析也按照这六个区域进行分析. ...

格陵兰岛冰盖消融时空特征(2003~2015年)及其对海平面上升的贡献

1

2021

... 格陵兰岛(59.46~83.39° N,73.08°~11.39° W)是世界上面积最大的岛屿,面积约为216万平方千米,约83.7%被冰雪覆盖.与南极冰盖相比,格陵兰冰盖对于气候的响应更为敏感.图1是格陵兰冰盖的分布范围,Rignot等[32-33]在开展冰盖物质平衡对比实验(IMBIE 2016)研究时曾将格陵兰冰盖划分为北部(NO)、东北部(NE)、东南部(SE)、西南部(SW)、中西部(CW)以及西北部(NW)六个区域,如图1所示.关于格陵兰冰盖夏季表面温度变化的相关分析也按照这六个区域进行分析. ...

Comparison of satellite-derived and in-situ observations of ice and snow surface temperatures over Greenland

2

2008

... 中分辨率成像光谱仪MODIS搭载于Terra和Aqua卫星上,Terra与Aqua卫星数据最早分别始于2000年和2002年.MODIS数据产品极为丰富,本文使用的MODIS温度产品来源于美国国家航空航天局NASA的数据发布服务器(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/),已经广泛应用于格陵兰冰盖表面温度的研究,且具有较好的适用性和准确性:Hall等[34]比较了MODIS LST与格陵兰冰盖现场数据,表明冰雪地区产品误差约为2 ℃,且与ASTER等温度产品具有较好的一致性;Koenig等[35]的分析表明,在格陵兰冰盖MOD11资料与实测数据的RMSE为3.1 ℃;Stroeve等[36]利用MOD11A1数据与格陵兰自动气象站自动收集的原始数据进行比较,均方根误差为0.07,相关系数高达0.79.MOD11A2是等级为3的MODIS地表温度和发射率产品,时间分辨率为8天,由存储在1公里正弦网格上的每日1公里LST产品(MOD11A1)取8天期间晴空LST的平均值合成(有较好的代表性且可以很好地减轻云量造成的数据减少).本文使用其温度数据集(LST_DAY)和质量控制集(QC_DAY),选用白天数据,来分析2000—2020年期间格陵兰冰盖的夏季(6—8月)表面温度的变化. ...

... 采用一元线性回归方法对格陵兰冰盖夏季表面温度进行了计算(图4,表2).由图3可以看出,格陵兰冰盖表面温度在2012年前后表现出大致相反的变化趋势,于是本文将分别对2000—2012年和2012—2020年格陵兰冰盖表面温度变化趋势进行分析.整个研究期间而言,格陵兰冰盖夏季表面温度呈现出微弱的增长趋势,增长率为0.16 ℃·(10a)-1,且在六个区域都表现出不同的增长趋势,分别为0.34 ℃·(10a)-1、0.14 ℃·(10a)-1、0.09 ℃·(10a)-1、0.01 ℃·(10a)-1、0.12 ℃·(10a)-1、0.13 ℃·(10a)-1.冰盖东南部和西南部是表面温度最高的区域,平均表面温度分别达到(-4.64±4.31) ℃和 (-3.49±2.80) ℃,但两个区域却有最小的变化率,变化率均小于0.1 ℃·(10a)-1.Hall等[34]对于格陵兰冰盖的研究也表明,东南部和西南部区域较于其他流域具有较高的温度但是却具有较小的变化率,这可能是由于东南部和西南部区域面积较小,但与较大比例的海岸地区相邻所导致的[25],海岸地区温度往往高于冰盖内陆温度,同时,东南部的位势高度也较低.2012年前后冰盖表面温度的趋势表现出巨大的差异性,2012年之前冰盖整体表现出1.61 ℃·(10a)-1 (P<0.05)的增长趋势,随后波动下降.且2000—2012年夏季格陵兰冰盖表面温度在六个区域都表现出较为显著的趋势,增长率介于1.16~1.93 ℃·(10a)-1之间,增长率最大的是北部,最小的是东南部.相反,2012—2020年格陵兰冰盖夏季表面温度除北部区域外都表现出不同程度的减少,减少率介于0.54~2.04 ℃·(10a)-1之间,减少率最大的为冰盖中西部,最小的为西北部. ...

Comparison of satellite, thermochron and air temperatures at Summit, Greenland, during the winter of 2008/09

2

2010

... 中分辨率成像光谱仪MODIS搭载于Terra和Aqua卫星上,Terra与Aqua卫星数据最早分别始于2000年和2002年.MODIS数据产品极为丰富,本文使用的MODIS温度产品来源于美国国家航空航天局NASA的数据发布服务器(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/),已经广泛应用于格陵兰冰盖表面温度的研究,且具有较好的适用性和准确性:Hall等[34]比较了MODIS LST与格陵兰冰盖现场数据,表明冰雪地区产品误差约为2 ℃,且与ASTER等温度产品具有较好的一致性;Koenig等[35]的分析表明,在格陵兰冰盖MOD11资料与实测数据的RMSE为3.1 ℃;Stroeve等[36]利用MOD11A1数据与格陵兰自动气象站自动收集的原始数据进行比较,均方根误差为0.07,相关系数高达0.79.MOD11A2是等级为3的MODIS地表温度和发射率产品,时间分辨率为8天,由存储在1公里正弦网格上的每日1公里LST产品(MOD11A1)取8天期间晴空LST的平均值合成(有较好的代表性且可以很好地减轻云量造成的数据减少).本文使用其温度数据集(LST_DAY)和质量控制集(QC_DAY),选用白天数据,来分析2000—2020年期间格陵兰冰盖的夏季(6—8月)表面温度的变化. ...

... Välisuo等[42]总结了15个关于格陵兰冰盖表面融化研究的定义,主要使用融化程度、融化天数以及持续时间等来定义融化,且利用MODIS温度产品对格陵兰冰盖融化范围的评估已经广泛适用.相关研究表明,MODIS地表温度产品可能会产生一些冷偏差[27,35],Hall等[12]将冰盖表面温度大于等于 -1 ℃定义为融化发生,同样,也将-1 ℃作为评估格陵兰冰盖表面是否发生融化的阈值,并取每年夏季中格陵兰表面温度高于-1 ℃的最大范围作为当年冰盖表面的最大融化范围.值得注意的是,基于8天晴空温度数据所得到的结果是保守的,因为在8天期间内格陵兰表面可能会存在温度高于-1 ℃的更大范围的情况. ...

Evaluation of the MODIS (MOD10A1) daily snow albedo product over the Greenland Ice Sheet

1

2006

... 中分辨率成像光谱仪MODIS搭载于Terra和Aqua卫星上,Terra与Aqua卫星数据最早分别始于2000年和2002年.MODIS数据产品极为丰富,本文使用的MODIS温度产品来源于美国国家航空航天局NASA的数据发布服务器(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/),已经广泛应用于格陵兰冰盖表面温度的研究,且具有较好的适用性和准确性:Hall等[34]比较了MODIS LST与格陵兰冰盖现场数据,表明冰雪地区产品误差约为2 ℃,且与ASTER等温度产品具有较好的一致性;Koenig等[35]的分析表明,在格陵兰冰盖MOD11资料与实测数据的RMSE为3.1 ℃;Stroeve等[36]利用MOD11A1数据与格陵兰自动气象站自动收集的原始数据进行比较,均方根误差为0.07,相关系数高达0.79.MOD11A2是等级为3的MODIS地表温度和发射率产品,时间分辨率为8天,由存储在1公里正弦网格上的每日1公里LST产品(MOD11A1)取8天期间晴空LST的平均值合成(有较好的代表性且可以很好地减轻云量造成的数据减少).本文使用其温度数据集(LST_DAY)和质量控制集(QC_DAY),选用白天数据,来分析2000—2020年期间格陵兰冰盖的夏季(6—8月)表面温度的变化. ...

North Atlantic Oscillation–related climate variability in a regional atmospheric model

2

2005

... 长期以来,格陵兰气候受到NAO和GBI的高度影响,用北大西洋涛动(NAO)和格陵兰阻塞指数(GBI)来分析大气环流对格陵兰冰盖表面温度的影响[37-38].NAO每月数据来自于(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml)[39],GBI每月数据来自于美国国家海洋和大气管理局地球系统研究实验室(US NOAA’s ESRL)(https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/GBI_UL/)[40]以及Hanna[41]. ...

... 多年来,格陵兰冰盖气候受到各种大气环流的影响,其中,格陵兰冰盖表面温度受到北大西洋涛动(NAO)以及格陵兰阻塞指数(GBI)的影响最为明显[37-38].NAO相当于是一个气压场,当NAO指数越大,亚热带的高压比通常更高,冰岛的低压相对更低,气压差的增加导致更多更强的风暴沿更偏北的方向穿越大西洋,这会导致格陵兰岛和加拿大北部更加寒冷干燥,反之,NAO指数越小,亚热带高压相对低,冰岛低压相对高,气压梯度的减小导致穿越由西到东的风暴越来越少,越来越弱,格陵兰岛会更加温暖[25].GBI是格陵兰地区(60°~80° N,20°~80° W)的平均500 hPa位势高度,它衡量的是格陵兰上空的阻塞情况,对北半球的气候和天气都有影响.于是,本文利用这两个指数来代表大气环流对于格陵兰冰盖表面温度的影响,分析格陵兰冰盖表面温度与格陵兰地区大气环流变化之间的联系.基于之前的研究,本文计算了近年来夏季格陵兰冰盖NAO和GBI指数,然后将其与格陵兰冰盖表面温度距平进行相关性分析,并对其进行显著性分析(图9~10).结果表明,格陵兰冰盖表面温度和NAO以及GBI均有显著的相关性,且冰盖表面温度受GBI的影响程度要强于NAO的影响,冰盖表面温度和NAO呈现负相关(r=-0.64),和GBI表现出正相关(r=0.77),且两者都达到95%的置信度.图8显示了格陵兰冰盖表面温度以及两种指数的季节距平时间序列变化,NAO和GBI之间也具有很好的负相关性,NAO在2013年和2018年达到较高值,而GBI这两年也达到最低值.对于温度较高的2012年和2019年,GBI达到最高,NAO也更小.格陵兰冰盖表面温度变化较大的年份,NAO和GBI也均表现出较好的一致性.异常的NAO以及GBI指数导致了近年来出现的两次极端的高温情况.较低的NAO指数使得气压梯度的降低导致更少更弱的风暴由西到东,促使格陵兰冰盖表面的反照率降低,反照率的变化会引起冰盖吸收的太阳辐射发生较大的变化,进一步促进了格陵兰冰盖表面温度的升高. ...

The influence of North Atlantic atmospheric and oceanic forcing effects on 1900—2010 Greenland summer climate and ice melt/runoff

2

2013

... 长期以来,格陵兰气候受到NAO和GBI的高度影响,用北大西洋涛动(NAO)和格陵兰阻塞指数(GBI)来分析大气环流对格陵兰冰盖表面温度的影响[37-38].NAO每月数据来自于(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml)[39],GBI每月数据来自于美国国家海洋和大气管理局地球系统研究实验室(US NOAA’s ESRL)(https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/GBI_UL/)[40]以及Hanna[41]. ...

... 多年来,格陵兰冰盖气候受到各种大气环流的影响,其中,格陵兰冰盖表面温度受到北大西洋涛动(NAO)以及格陵兰阻塞指数(GBI)的影响最为明显[37-38].NAO相当于是一个气压场,当NAO指数越大,亚热带的高压比通常更高,冰岛的低压相对更低,气压差的增加导致更多更强的风暴沿更偏北的方向穿越大西洋,这会导致格陵兰岛和加拿大北部更加寒冷干燥,反之,NAO指数越小,亚热带高压相对低,冰岛低压相对高,气压梯度的减小导致穿越由西到东的风暴越来越少,越来越弱,格陵兰岛会更加温暖[25].GBI是格陵兰地区(60°~80° N,20°~80° W)的平均500 hPa位势高度,它衡量的是格陵兰上空的阻塞情况,对北半球的气候和天气都有影响.于是,本文利用这两个指数来代表大气环流对于格陵兰冰盖表面温度的影响,分析格陵兰冰盖表面温度与格陵兰地区大气环流变化之间的联系.基于之前的研究,本文计算了近年来夏季格陵兰冰盖NAO和GBI指数,然后将其与格陵兰冰盖表面温度距平进行相关性分析,并对其进行显著性分析(图9~10).结果表明,格陵兰冰盖表面温度和NAO以及GBI均有显著的相关性,且冰盖表面温度受GBI的影响程度要强于NAO的影响,冰盖表面温度和NAO呈现负相关(r=-0.64),和GBI表现出正相关(r=0.77),且两者都达到95%的置信度.图8显示了格陵兰冰盖表面温度以及两种指数的季节距平时间序列变化,NAO和GBI之间也具有很好的负相关性,NAO在2013年和2018年达到较高值,而GBI这两年也达到最低值.对于温度较高的2012年和2019年,GBI达到最高,NAO也更小.格陵兰冰盖表面温度变化较大的年份,NAO和GBI也均表现出较好的一致性.异常的NAO以及GBI指数导致了近年来出现的两次极端的高温情况.较低的NAO指数使得气压梯度的降低导致更少更弱的风暴由西到东,促使格陵兰冰盖表面的反照率降低,反照率的变化会引起冰盖吸收的太阳辐射发生较大的变化,进一步促进了格陵兰冰盖表面温度的升高. ...

The short-term mass change of Greenland Ice Sheet and the atmospheric forcing

1

2021

... 长期以来,格陵兰气候受到NAO和GBI的高度影响,用北大西洋涛动(NAO)和格陵兰阻塞指数(GBI)来分析大气环流对格陵兰冰盖表面温度的影响[37-38].NAO每月数据来自于(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml)[39],GBI每月数据来自于美国国家海洋和大气管理局地球系统研究实验室(US NOAA’s ESRL)(https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/GBI_UL/)[40]以及Hanna[41]. ...

Greenland surface air temperature changes from 1981 to 2019 and implications for ice‐sheet melt and mass‐balance change

3

2021

... 长期以来,格陵兰气候受到NAO和GBI的高度影响,用北大西洋涛动(NAO)和格陵兰阻塞指数(GBI)来分析大气环流对格陵兰冰盖表面温度的影响[37-38].NAO每月数据来自于(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml)[39],GBI每月数据来自于美国国家海洋和大气管理局地球系统研究实验室(US NOAA’s ESRL)(https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/GBI_UL/)[40]以及Hanna[41]. ...

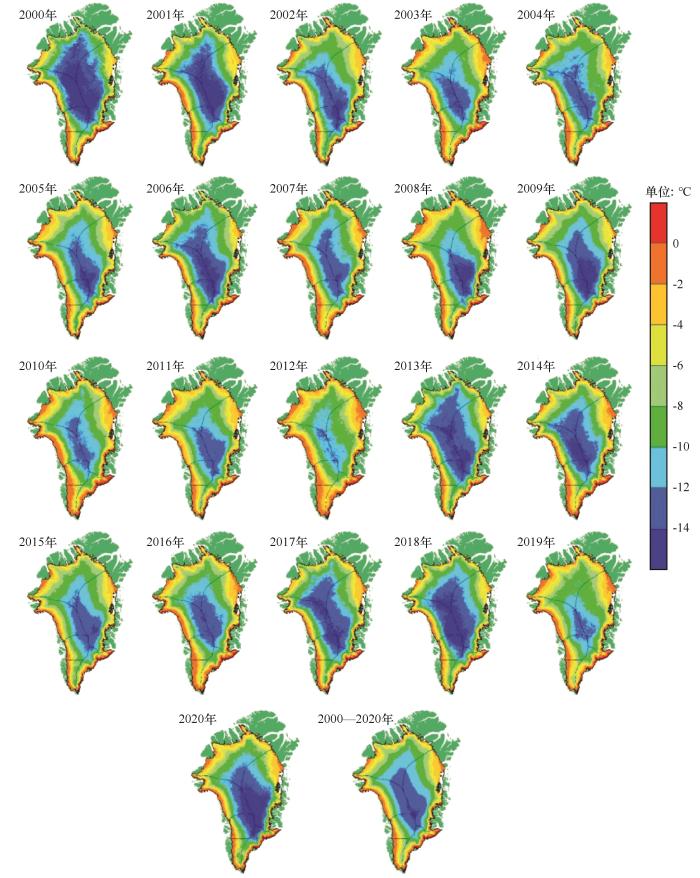

... 2000—2020年格陵兰冰盖夏季(6—8月)表面平均温度以及六个主要区域的温度如图2和表1所示.结果表明,整个冰盖,近21年夏季平均表面温度为(-7.72±4.34) ℃.其中,2012年夏季表面温度最高,达到(-5.92±4.01) ℃;2000年夏季冰盖表面温度最低,为(-9.24±4.91) ℃.研究期间,2012年和2019年六个区域都表现出较高的温度.2012年,除冰盖北部区域,其他区域表面温度均上升至最高值,特别是东南部和西南部,温度分别达到(-2.74±3.39) ℃和(-1.72±1.87) ℃;2019年冰盖北部区域表面温度达到最高,同时,冰盖表面温度整体上升至较高值(-6.51±3.93) ℃,然而2013年和2020年表面温度都有所下降.2000年,冰盖夏季平均表面温度最低,北部、东北部以及西北部都呈现出近21年的最低温度,而其余流域最低温度分别出现在2018年和2020年.其中,2012年格陵兰温暖的夏季以高压阻塞为特征,冰盖南部反气旋的大气条件导致一股相对温暖的西南气流平流到格陵兰冰盖的西侧,从而导致了冰盖更温暖更干燥,同时,较低的反照率也加剧了冰盖的高温[40,43]. ...

... 整个研究期间北部是增温幅度最大的区域,比其他任何区域的两倍都多.同样,2012年之后仅有北部区域呈现微弱的升温[0.40 ℃·(10a)-1].大尺度的环流变化可以有效解释这一现象.格陵兰冰盖地表径流的增加与格陵兰阻塞频率的增加有关.格陵兰岛上空更频繁和更强的高压阻塞意味着格陵兰岛上空反气旋条件的增加.20世纪90年代以来,反气旋阻塞事件的数量增加了一倍[44],导致来自南方的暖气团频繁沿格陵兰冰盖西侧向北平流[45],于是夏季格陵兰冰盖西北部区域比南部区域变暖要快.同时,Preece等[46]确定了三种主要的阻塞类型:(1)一个高振幅的欧米茄块(a high-amplitude Omega block);(2)一个低振幅的、静止的夏季山脊(a lower-amplitude, stationary summer ridge);(3)一个气旋破波模式(a cyclonic wave breaking pattern),并记录了每种阻塞类型的表面能量和物质平衡的时空进程.相对于所有的阻塞期,欧米茄块(Omega block)在北部冰盖产生更多的融化,低振幅的、静止的夏季山脊(cyclonic wave breaking pattern)在格陵兰岛东北部产生更多的融化.且结果表明夏季格陵兰岛最近的阻塞趋势主要是由欧米茄块(Omega block)的增加驱动的.相比格陵兰冰盖南部区域,两种阻塞类型在北部产生更多的融化,降低了表面反照率,同样可能会导致冰盖北部区域升温高于南部.以上原因可能导致了北部区域较大的增温幅度.总体来说,2000—2012年和2012—2020年,格陵兰冰盖夏季表面温度整体和各个部分都表现出巨大的差异性.值得注意的是,由于研究时段较短,每一年的温度都会较容易影响温度变化的整体趋势,特别是温度异常的年份,并非所有趋势在统计上都是显著的,但是基于气象站点气温数据以及气候模型都能得到相似的结果[12,40]. ...

Greenland blocking index 1851—2015: a regional climate change signal

1

2016

... 长期以来,格陵兰气候受到NAO和GBI的高度影响,用北大西洋涛动(NAO)和格陵兰阻塞指数(GBI)来分析大气环流对格陵兰冰盖表面温度的影响[37-38].NAO每月数据来自于(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml)[39],GBI每月数据来自于美国国家海洋和大气管理局地球系统研究实验室(US NOAA’s ESRL)(https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/GBI_UL/)[40]以及Hanna[41]. ...

Interannual variability of atmospheric conditions and surface melt in Greenland in 2000—2014

1

2018

... Välisuo等[42]总结了15个关于格陵兰冰盖表面融化研究的定义,主要使用融化程度、融化天数以及持续时间等来定义融化,且利用MODIS温度产品对格陵兰冰盖融化范围的评估已经广泛适用.相关研究表明,MODIS地表温度产品可能会产生一些冷偏差[27,35],Hall等[12]将冰盖表面温度大于等于 -1 ℃定义为融化发生,同样,也将-1 ℃作为评估格陵兰冰盖表面是否发生融化的阈值,并取每年夏季中格陵兰表面温度高于-1 ℃的最大范围作为当年冰盖表面的最大融化范围.值得注意的是,基于8天晴空温度数据所得到的结果是保守的,因为在8天期间内格陵兰表面可能会存在温度高于-1 ℃的更大范围的情况. ...

Atmospheric and oceanic climate forcing of the exceptional Greenland Ice Sheet surface melt in summer 2012

1

2014

... 2000—2020年格陵兰冰盖夏季(6—8月)表面平均温度以及六个主要区域的温度如图2和表1所示.结果表明,整个冰盖,近21年夏季平均表面温度为(-7.72±4.34) ℃.其中,2012年夏季表面温度最高,达到(-5.92±4.01) ℃;2000年夏季冰盖表面温度最低,为(-9.24±4.91) ℃.研究期间,2012年和2019年六个区域都表现出较高的温度.2012年,除冰盖北部区域,其他区域表面温度均上升至最高值,特别是东南部和西南部,温度分别达到(-2.74±3.39) ℃和(-1.72±1.87) ℃;2019年冰盖北部区域表面温度达到最高,同时,冰盖表面温度整体上升至较高值(-6.51±3.93) ℃,然而2013年和2020年表面温度都有所下降.2000年,冰盖夏季平均表面温度最低,北部、东北部以及西北部都呈现出近21年的最低温度,而其余流域最低温度分别出现在2018年和2020年.其中,2012年格陵兰温暖的夏季以高压阻塞为特征,冰盖南部反气旋的大气条件导致一股相对温暖的西南气流平流到格陵兰冰盖的西侧,从而导致了冰盖更温暖更干燥,同时,较低的反照率也加剧了冰盖的高温[40,43]. ...

Brief communication “Important role of the mid-tropospheric atmospheric circulation in the recent surface melt increase over the Greenland Ice Sheet

1

2013

... 整个研究期间北部是增温幅度最大的区域,比其他任何区域的两倍都多.同样,2012年之后仅有北部区域呈现微弱的升温[0.40 ℃·(10a)-1].大尺度的环流变化可以有效解释这一现象.格陵兰冰盖地表径流的增加与格陵兰阻塞频率的增加有关.格陵兰岛上空更频繁和更强的高压阻塞意味着格陵兰岛上空反气旋条件的增加.20世纪90年代以来,反气旋阻塞事件的数量增加了一倍[44],导致来自南方的暖气团频繁沿格陵兰冰盖西侧向北平流[45],于是夏季格陵兰冰盖西北部区域比南部区域变暖要快.同时,Preece等[46]确定了三种主要的阻塞类型:(1)一个高振幅的欧米茄块(a high-amplitude Omega block);(2)一个低振幅的、静止的夏季山脊(a lower-amplitude, stationary summer ridge);(3)一个气旋破波模式(a cyclonic wave breaking pattern),并记录了每种阻塞类型的表面能量和物质平衡的时空进程.相对于所有的阻塞期,欧米茄块(Omega block)在北部冰盖产生更多的融化,低振幅的、静止的夏季山脊(cyclonic wave breaking pattern)在格陵兰岛东北部产生更多的融化.且结果表明夏季格陵兰岛最近的阻塞趋势主要是由欧米茄块(Omega block)的增加驱动的.相比格陵兰冰盖南部区域,两种阻塞类型在北部产生更多的融化,降低了表面反照率,同样可能会导致冰盖北部区域升温高于南部.以上原因可能导致了北部区域较大的增温幅度.总体来说,2000—2012年和2012—2020年,格陵兰冰盖夏季表面温度整体和各个部分都表现出巨大的差异性.值得注意的是,由于研究时段较短,每一年的温度都会较容易影响温度变化的整体趋势,特别是温度异常的年份,并非所有趋势在统计上都是显著的,但是基于气象站点气温数据以及气候模型都能得到相似的结果[12,40]. ...

Unprecedented atmospheric conditions (1948—2019) drive the 2019 exceptional melting season over the Greenland Ice Sheet

1

2020

... 整个研究期间北部是增温幅度最大的区域,比其他任何区域的两倍都多.同样,2012年之后仅有北部区域呈现微弱的升温[0.40 ℃·(10a)-1].大尺度的环流变化可以有效解释这一现象.格陵兰冰盖地表径流的增加与格陵兰阻塞频率的增加有关.格陵兰岛上空更频繁和更强的高压阻塞意味着格陵兰岛上空反气旋条件的增加.20世纪90年代以来,反气旋阻塞事件的数量增加了一倍[44],导致来自南方的暖气团频繁沿格陵兰冰盖西侧向北平流[45],于是夏季格陵兰冰盖西北部区域比南部区域变暖要快.同时,Preece等[46]确定了三种主要的阻塞类型:(1)一个高振幅的欧米茄块(a high-amplitude Omega block);(2)一个低振幅的、静止的夏季山脊(a lower-amplitude, stationary summer ridge);(3)一个气旋破波模式(a cyclonic wave breaking pattern),并记录了每种阻塞类型的表面能量和物质平衡的时空进程.相对于所有的阻塞期,欧米茄块(Omega block)在北部冰盖产生更多的融化,低振幅的、静止的夏季山脊(cyclonic wave breaking pattern)在格陵兰岛东北部产生更多的融化.且结果表明夏季格陵兰岛最近的阻塞趋势主要是由欧米茄块(Omega block)的增加驱动的.相比格陵兰冰盖南部区域,两种阻塞类型在北部产生更多的融化,降低了表面反照率,同样可能会导致冰盖北部区域升温高于南部.以上原因可能导致了北部区域较大的增温幅度.总体来说,2000—2012年和2012—2020年,格陵兰冰盖夏季表面温度整体和各个部分都表现出巨大的差异性.值得注意的是,由于研究时段较短,每一年的温度都会较容易影响温度变化的整体趋势,特别是温度异常的年份,并非所有趋势在统计上都是显著的,但是基于气象站点气温数据以及气候模型都能得到相似的结果[12,40]. ...

Summer Greenland Blocking Diversity and Its Impact on the Surface Mass Balance of the Greenland Ice Sheet

1

2022

... 整个研究期间北部是增温幅度最大的区域,比其他任何区域的两倍都多.同样,2012年之后仅有北部区域呈现微弱的升温[0.40 ℃·(10a)-1].大尺度的环流变化可以有效解释这一现象.格陵兰冰盖地表径流的增加与格陵兰阻塞频率的增加有关.格陵兰岛上空更频繁和更强的高压阻塞意味着格陵兰岛上空反气旋条件的增加.20世纪90年代以来,反气旋阻塞事件的数量增加了一倍[44],导致来自南方的暖气团频繁沿格陵兰冰盖西侧向北平流[45],于是夏季格陵兰冰盖西北部区域比南部区域变暖要快.同时,Preece等[46]确定了三种主要的阻塞类型:(1)一个高振幅的欧米茄块(a high-amplitude Omega block);(2)一个低振幅的、静止的夏季山脊(a lower-amplitude, stationary summer ridge);(3)一个气旋破波模式(a cyclonic wave breaking pattern),并记录了每种阻塞类型的表面能量和物质平衡的时空进程.相对于所有的阻塞期,欧米茄块(Omega block)在北部冰盖产生更多的融化,低振幅的、静止的夏季山脊(cyclonic wave breaking pattern)在格陵兰岛东北部产生更多的融化.且结果表明夏季格陵兰岛最近的阻塞趋势主要是由欧米茄块(Omega block)的增加驱动的.相比格陵兰冰盖南部区域,两种阻塞类型在北部产生更多的融化,降低了表面反照率,同样可能会导致冰盖北部区域升温高于南部.以上原因可能导致了北部区域较大的增温幅度.总体来说,2000—2012年和2012—2020年,格陵兰冰盖夏季表面温度整体和各个部分都表现出巨大的差异性.值得注意的是,由于研究时段较短,每一年的温度都会较容易影响温度变化的整体趋势,特别是温度异常的年份,并非所有趋势在统计上都是显著的,但是基于气象站点气温数据以及气候模型都能得到相似的结果[12,40]. ...

Greenland Ice Sheet mass balance from 1840 through next week

1

2021

... IMBIE近年来广泛用于评估格陵兰冰盖的物质平衡[47-48].图7显示了格陵兰冰盖夏季表面温度、平均融化范围以及物质平衡变化的时间序列.格陵兰冰盖表面温度与融化范围具有较好的一致性,而二者都与物质平衡表现出大致相反的趋势,即表面温度越高融化范围越大物质损失越大.研究期间冰盖物质损失速率总体呈现倒“V”形(即先升后降),增长率和减少率分别为24.63 Gt·a-1和28.77 Gt·a-1,且均通过95%置信度检验.其中,2010—2012年是冰盖物质损失速率最大的阶段,平均损失率达到了(335±65) Gt·a-1,其表面温度也较高,高于任何其他连续三年的平均温度. ...

Greenland Ice Sheet mass balance (1992—2020) from calibrated radar altimetry

1

2021

... IMBIE近年来广泛用于评估格陵兰冰盖的物质平衡[47-48].图7显示了格陵兰冰盖夏季表面温度、平均融化范围以及物质平衡变化的时间序列.格陵兰冰盖表面温度与融化范围具有较好的一致性,而二者都与物质平衡表现出大致相反的趋势,即表面温度越高融化范围越大物质损失越大.研究期间冰盖物质损失速率总体呈现倒“V”形(即先升后降),增长率和减少率分别为24.63 Gt·a-1和28.77 Gt·a-1,且均通过95%置信度检验.其中,2010—2012年是冰盖物质损失速率最大的阶段,平均损失率达到了(335±65) Gt·a-1,其表面温度也较高,高于任何其他连续三年的平均温度. ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号