Snow avalanche formation

2

2003

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

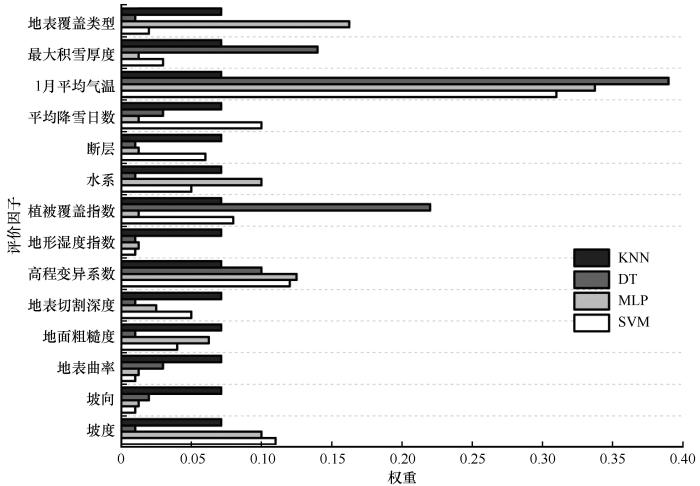

... 雪崩形成的影响因素很多,包括积雪厚度、雪晶大小与形状、含水率、密度、雪层结构、硬度、雪温与温度梯度、海拔、相对高差、坡度、坡向、植被类型与覆盖率、风速、风向、降雪等[1].从总体上来说,这些影响因素可以归纳为地形地貌、气候气象、积雪特性及其他因素.评价因子的提取应考虑到因子的代表性,及其能否较全面的反映雪崩形成条件、能否定量化表达等[30,32].因此,选取了以下17个可定量化提取因素,包含:海拔、坡度、坡向、地面曲率、地形起伏度、地面粗糙度、地表切割深度、高程变异系数、地形湿度指数、植被覆盖指数、水系(距河流距离)、断层(距断层距离)、平均年降雪量、平均年降雪日数、1月平均气温、年最大积雪深度、地表覆盖类型.其数据源如表1所示. ...

Physical and societal statistics for a century of snow-avalanche hazards on Sakhalin and the Kuril Islands (1910–2010)

1

2014

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

Eco-environmental effects of the qinghai-Tibet plateau uplift during the Quaternary in China

1

2000

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

Atmospheric dynamic constraints on tibetan plateau freshwater under paris climate targets

1

2021

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

Climate change and geomorphological hazards in the eastern European Alps

1

2010

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

Avalanche character and fatalities in the high mountains of Asia

1

2016

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

Study on the developmental characteristics and distribution pattern of grooved avalanche in palongzangbu river basin

1

2021

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

帕隆藏布流域沟槽型雪崩发育特征及分布规律研究

1

2021

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

Advances in the study of glacier avalanches in high Asia

0

2018

Characteristics, influence of cryosphere disaster and prospect of discipline development

1

2020

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

冰冻圈灾害特征、影响及其学科发展展望

1

2020

... 雪崩是指多雪山区积雪在重力驱动下快速向下崩落的现象[1],由其引发的直接灾害或链生灾害对人类生命、建筑环境、交通、生态系统构成严重威胁[2].中生代中期以来,青藏高原经历了多次强烈的隆升和夷平作用,不仅为雪崩发育创造了有利的地形条件,也改变了周围的大气环流形势和气候纬向地带性分布[3],为雪崩发育提供了有利的气象条件.自1960年以来,青藏高原以全球两倍的升温速率持续变暖,预计在本世纪末“亚洲水塔”气温将激增4 ℃[4].持续的气候变暖一方面使得极端降水事件更加频繁、降水强度增大,另一方面使得冰雪融化速率加剧,导致雪崩事件显著增加[5].目前青藏高原周缘形成了喜马拉雅南坡雪崩区、藏东南雪崩区、川西滇西北雪崩区等[6],愈发频繁的雪崩灾害引起了学界和公众越来越多的关注[7-9].快速、有效地获得雪崩发育位置与雪崩易发区域,是后续进行雪崩针对性防灾减灾的基础性工作.因此,探索构建一套科学合理、有效易行的雪崩易发性评价体系,是应对雪崩灾害风险增加的必然需求,对青藏高原的城乡规划以及川藏铁路等重大工程建设均具有十分重要的意义. ...

Snow avalanches

1

2015

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

1

2021

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Snow avalanche hazards and management in Canada: challenges and progress

0

2002

Assessment and mapping of snow avalanche risk in Russia

1

2008

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Correction of the daily precipitation data over the tibetan plateau with machine learning models

1

2017

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

基于机器学习模型的青藏高原日降水数据的订正研究

1

2017

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Earth fissure hazard prediction using machine learning models

0

2019

Towards advancing the earthquake forecasting by machine learning of satellite data

0

2021

landslide susceptibility mapping using random forest, boosted regression tree, classification and regression tree, and general linear models and comparison of their performance at Wadi Tayyah Basin, Asir Region, Saudi Arabia

0

2016

Texture-assisted glacier recognition based on SAR image

1

2019

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

纹理特征辅助的SAR影像冰川识别

1

2019

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

1

2019

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Comparisons of heuristic, general statistical and machine learning models for landslide susceptibility prediction and mapping

1

2020

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Automatic detection of regional snow avalanches with scattering and interference of C-band SAR data

1

2020

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Mass wasting susceptibility assessment of snow avalanches using machine learning models

1

2020

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Snow avalanche hazard prediction using machine learning methods

1

2019

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

Towards an ensemble machine learning model of random subspace based functional tree classifier for snow avalanche susceptibility mapping

0

2020

Spatial modeling of snow avalanche using machine learning models and geo-environmental factors: comparison of effectiveness in two mountain regions

1

2019

... 瑞士等多雪国家根据雪崩频率和冲击力建立雪崩风险分区和制图标准[10],并在此基础上根据雪崩的风险程度对山区进行土地利用规划与管理.该标准已广泛应用于俄罗斯、加拿大、美国等欧美雪崩多发的国家[11-13],并将雪崩风险降低到可接受水平.这种雪崩风险区划和制图标准依赖于长期观测数据的积累.然而,青藏高原极端恶劣的工作条件为详细的野外雪崩监测造成了极大的制约和巨大的成本,无法有效支撑青藏高原雪崩灾害的大面积风险区划工作,因此需要一套能在区域上快速对青藏高原进行风险识别和区划的方法,使重大雪崩灾害点的监测布置以及灾害防治更具针对性.近年随着人工智能的快速发展,机器学习算法已被许多研究者应用于地震预测、地下水储量变化预测、降水数据订正、滑坡易发性制图等领域[14-18].机器学习算法在灾害易发性评价方面的引入,弥补了传统二元统计方法工作量大、主观性强、预测结果精度低等缺点,为灾害预测和预防提供了重要的理论方法[19-20].而对于雪崩观测记录档案短缺的地区,基于遥感解译和野外调查所获得的学习样本数据库,采用机器学习算法开展雪崩易发性评价和制图,可为区域性的灾害风险预估提供重要参考.已有部分研究尝试将机器学习算法应用于区域雪崩的遥感自动检测[21]、雪崩搬运物质易发性评价[22]、雪崩易发性制图[23-25],但目前对青藏高原极端地形条件和气象条件控制下的雪崩易发性认识仍有不足,机器学习算法在青藏高原雪崩易发性评价的适用性,还有待深入研究. ...

2

1993

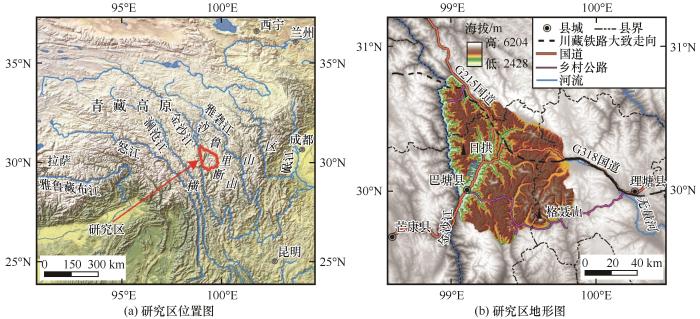

... 研究区地貌大体上是以和缓起伏的高原夷平面作为基础,这与构造隆升强烈、河流不断下切的喜马拉雅山和念青唐古拉山的地貌格局显著不同.夷平面海拔约4 500~4 700 m.夷平面以下河谷发育,多宽谷,山麓及斜坡上是茂密的高原森林,宽谷底部是弯曲的河道和密集的沼泽草甸.夷平面以上的古蚀残余山海拔多在6 000 m左右,峰顶终年积雪,是古代和现代冰川发育的中心,山脊呈刃状,坡壁地形复杂,存在大量海拔较高的、基岩裸露的常年积雪或季节性积雪区域.这些夷平面上的山岭相对高差多在500~1 500 m之间,也是雪崩赖以发育的地形基础.由于海拔高度、南北走向的山脉和大气环流的影响,研究区属高山高原气候,太阳辐射强,日温差大,降水季节分布不均,具有垂直分布明显和区域性差异大的特点.据毗邻的理塘县气象站(海拔3 948.9 m)监测数据,平均气温3.0 ℃,极端最高气温25.6 ℃,最低气温-30.6 ℃,年平均地面温度5.9 ℃,年降雨量为722.2 mm.研究区降水主要集中于6、7、8三个月,季节性雪崩区固态降水量约300 mm左右,积雪层中深霜较为发育[26],为雪崩的发生提供了丰富的物质条件. ...

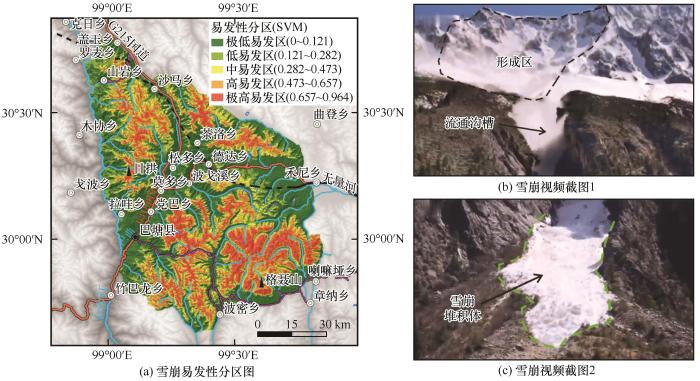

... 从雪崩易发性指数图和区划图可以看出,雪崩对现G318国道(川藏公路)、G215国道影响较小.王彦龙在其专著《川藏公路雪害研究》中记录的川藏公路海子山垭口段的雪害主要为风吹雪,并无雪崩记录[26].此外,川藏铁路海子山越岭段线路行走标高略低于现G318国道,且为隧道形式从毛垭草原西侧穿越折多山至德达附近,其受雪崩影响相较于川藏公路更小.经德达后北上,过茶洛乡、沙马乡等地附近,直至金沙江边,主要以隧道形式穿行于沙鲁里山系中.这一段隧道进出口选址高程均较低、周边植被茂密,受雪崩影响较小.但是,研究区北部盖玉乡前往山岩乡的越岭路段、南部波密乡至巴塘县的越岭路段,主要位于雪崩高易发区.由于这两段公路均属于乡村公路,行车量较少,且较偏僻,现代通讯不一定覆盖到,其雪崩活动鲜见报道.不过,在研究区南部的格聂山主峰附近有2次关于雪崩的报道.其中一次是在2006年12月,美国著名登山家查理·福勒(Charlie Fowler)和克里斯汀·博斯科夫(Christine Boskoff)尝试从格聂东壁攀登的时候,在5 300 m的冰川附近遭遇雪崩遇难[46].另外一次是在2020年5月,一只徒步探险队在理塘县章纳乡老冷古寺附近拍到格聂主峰东坡(99.6409° E,29.8108° N)正在流动的沟槽型湿雪崩视频[图9(b)、9(c)为该次雪崩视频截图][47].这两次雪崩事件均发生在研究区内夷平面以上海拔较高的人迹罕至的区域. ...

2

1993

... 研究区地貌大体上是以和缓起伏的高原夷平面作为基础,这与构造隆升强烈、河流不断下切的喜马拉雅山和念青唐古拉山的地貌格局显著不同.夷平面海拔约4 500~4 700 m.夷平面以下河谷发育,多宽谷,山麓及斜坡上是茂密的高原森林,宽谷底部是弯曲的河道和密集的沼泽草甸.夷平面以上的古蚀残余山海拔多在6 000 m左右,峰顶终年积雪,是古代和现代冰川发育的中心,山脊呈刃状,坡壁地形复杂,存在大量海拔较高的、基岩裸露的常年积雪或季节性积雪区域.这些夷平面上的山岭相对高差多在500~1 500 m之间,也是雪崩赖以发育的地形基础.由于海拔高度、南北走向的山脉和大气环流的影响,研究区属高山高原气候,太阳辐射强,日温差大,降水季节分布不均,具有垂直分布明显和区域性差异大的特点.据毗邻的理塘县气象站(海拔3 948.9 m)监测数据,平均气温3.0 ℃,极端最高气温25.6 ℃,最低气温-30.6 ℃,年平均地面温度5.9 ℃,年降雨量为722.2 mm.研究区降水主要集中于6、7、8三个月,季节性雪崩区固态降水量约300 mm左右,积雪层中深霜较为发育[26],为雪崩的发生提供了丰富的物质条件. ...

... 从雪崩易发性指数图和区划图可以看出,雪崩对现G318国道(川藏公路)、G215国道影响较小.王彦龙在其专著《川藏公路雪害研究》中记录的川藏公路海子山垭口段的雪害主要为风吹雪,并无雪崩记录[26].此外,川藏铁路海子山越岭段线路行走标高略低于现G318国道,且为隧道形式从毛垭草原西侧穿越折多山至德达附近,其受雪崩影响相较于川藏公路更小.经德达后北上,过茶洛乡、沙马乡等地附近,直至金沙江边,主要以隧道形式穿行于沙鲁里山系中.这一段隧道进出口选址高程均较低、周边植被茂密,受雪崩影响较小.但是,研究区北部盖玉乡前往山岩乡的越岭路段、南部波密乡至巴塘县的越岭路段,主要位于雪崩高易发区.由于这两段公路均属于乡村公路,行车量较少,且较偏僻,现代通讯不一定覆盖到,其雪崩活动鲜见报道.不过,在研究区南部的格聂山主峰附近有2次关于雪崩的报道.其中一次是在2006年12月,美国著名登山家查理·福勒(Charlie Fowler)和克里斯汀·博斯科夫(Christine Boskoff)尝试从格聂东壁攀登的时候,在5 300 m的冰川附近遭遇雪崩遇难[46].另外一次是在2020年5月,一只徒步探险队在理塘县章纳乡老冷古寺附近拍到格聂主峰东坡(99.6409° E,29.8108° N)正在流动的沟槽型湿雪崩视频[图9(b)、9(c)为该次雪崩视频截图][47].这两次雪崩事件均发生在研究区内夷平面以上海拔较高的人迹罕至的区域. ...

Detection and mapping of snow avalanche debris from Western Himalaya, India using remote sensing satellite images

1

2020

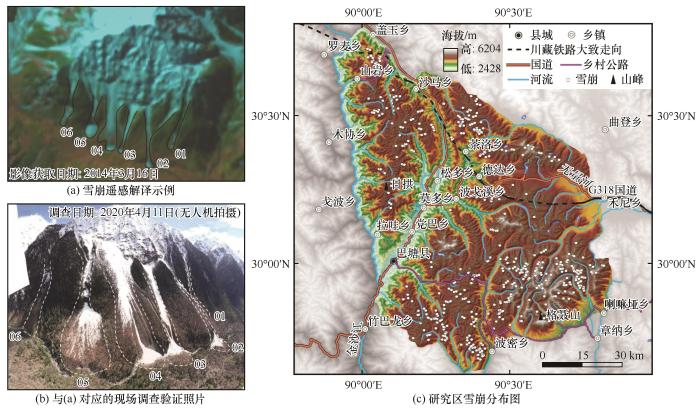

... 雪崩运动过程不仅使积雪受到扰动、污染,在光谱上呈现明显的变化,还影响植物群落的发育和分布,形成了区别于其他高海拔地区自然灾害的遥感解译特征[27-29].主要有雪崩沟槽、雪崩碎屑尾、雪崩巨砾舌等地貌标志,植被缺失、植被群落改变等植被标志,以及雪崩雪堆光谱变化等.通过遥感解译,辅以野外调查验证[图2(a)、2(b)],可建立较为完整的雪崩编目数据库. ...

Automated detection and mapping of avalanche deposits using airborne optical remote sensing data

0

2009

Automated detection of snow avalanche deposits: segmentation and classification of optical remote sensing imagery

1

2012

... 雪崩运动过程不仅使积雪受到扰动、污染,在光谱上呈现明显的变化,还影响植物群落的发育和分布,形成了区别于其他高海拔地区自然灾害的遥感解译特征[27-29].主要有雪崩沟槽、雪崩碎屑尾、雪崩巨砾舌等地貌标志,植被缺失、植被群落改变等植被标志,以及雪崩雪堆光谱变化等.通过遥感解译,辅以野外调查验证[图2(a)、2(b)],可建立较为完整的雪崩编目数据库. ...

Current and future status of GIS-based landslide susceptibility mapping: a literature review

2

2019

... 评价单元是雪崩易发性评价因子定量提取、易发性评价计算最基础的单元.确定评价单元是区域雪崩易发性评价的一个重要步骤[30-31].目前,易发性评价单元有栅格单元、斜坡单元、行政单元等.栅格单元划分简单易行、客观且准确性高.因此,本文选取栅格单元作为评价分析单元.此外,栅格尺寸大小直接影响易发性评价结果的精度.考虑到研究区实际情况,选取100 m×100 m的栅格单元,共计713 033个栅格单元. ...

... 雪崩形成的影响因素很多,包括积雪厚度、雪晶大小与形状、含水率、密度、雪层结构、硬度、雪温与温度梯度、海拔、相对高差、坡度、坡向、植被类型与覆盖率、风速、风向、降雪等[1].从总体上来说,这些影响因素可以归纳为地形地貌、气候气象、积雪特性及其他因素.评价因子的提取应考虑到因子的代表性,及其能否较全面的反映雪崩形成条件、能否定量化表达等[30,32].因此,选取了以下17个可定量化提取因素,包含:海拔、坡度、坡向、地面曲率、地形起伏度、地面粗糙度、地表切割深度、高程变异系数、地形湿度指数、植被覆盖指数、水系(距河流距离)、断层(距断层距离)、平均年降雪量、平均年降雪日数、1月平均气温、年最大积雪深度、地表覆盖类型.其数据源如表1所示. ...

Landslide susceptibility mapping: a practitioner's view

1

2019

... 评价单元是雪崩易发性评价因子定量提取、易发性评价计算最基础的单元.确定评价单元是区域雪崩易发性评价的一个重要步骤[30-31].目前,易发性评价单元有栅格单元、斜坡单元、行政单元等.栅格单元划分简单易行、客观且准确性高.因此,本文选取栅格单元作为评价分析单元.此外,栅格尺寸大小直接影响易发性评价结果的精度.考虑到研究区实际情况,选取100 m×100 m的栅格单元,共计713 033个栅格单元. ...

Analysis and evaluation of landslide susceptibility: a review on articles published during 2005-2016 (periods of 2005-2012 and 2013-2016)

1

2018

... 雪崩形成的影响因素很多,包括积雪厚度、雪晶大小与形状、含水率、密度、雪层结构、硬度、雪温与温度梯度、海拔、相对高差、坡度、坡向、植被类型与覆盖率、风速、风向、降雪等[1].从总体上来说,这些影响因素可以归纳为地形地貌、气候气象、积雪特性及其他因素.评价因子的提取应考虑到因子的代表性,及其能否较全面的反映雪崩形成条件、能否定量化表达等[30,32].因此,选取了以下17个可定量化提取因素,包含:海拔、坡度、坡向、地面曲率、地形起伏度、地面粗糙度、地表切割深度、高程变异系数、地形湿度指数、植被覆盖指数、水系(距河流距离)、断层(距断层距离)、平均年降雪量、平均年降雪日数、1月平均气温、年最大积雪深度、地表覆盖类型.其数据源如表1所示. ...

Extracting the variance inflation factor and other multicollinearity diagnostics from typical regression results

1

2017

... 易发性因子的筛选需要考虑到评价因子之间的多重共线性.多重共线性是指模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使结果不够客观准确[33].本文采用方差膨胀因子(VIF)检验评价因子之间的多重共线性,筛选出更准确的评价因子.VIF的取值大于1,VIF值越接近于1,多重共线性越轻,反之越重.通常以10作为判断边界.当VIF<10,不存在多重共线性;当10≤VIF<100,存在较强的多重共线性;当VIF≥100,存在严重多重共线性[34].通过提取训练数据集及各样本的所有评价因子的值进行共线性诊断,结果如图3所示.依次剔除VIF值最大的因子(平均年降雪量、海拔、地形起伏度),最终筛选出因子为:坡度、坡向、地表曲率、地面粗糙度、地表切割深度、高程变异系数、地形湿度指数、植被覆盖指数、水系、断层、平均年降雪日数、1月平均气温、最大积雪厚度、地表覆盖类型,共计14个评价因子.在被剔除的因子中,平均年降雪量与海拔相关性较强,同时,又与最大积雪厚度存在较强的正相关关系,因而存在严重多重共线性;坡度、坡向、地表曲率、地形起伏度等地形地貌因子均为DSM基础数据通过GIS空间分析获得,因而检验出海拔、地形起伏度两个存在多重共线性的因子.最终选定的各评价因子VIF值均小于10,其中最大值为7.205,最小值为1.014,满足多重共线性分析的要求. ...

Mixed integer quadratic optimization formulations for eliminating multicollinearity based on variance inflation factor

1

2019

... 易发性因子的筛选需要考虑到评价因子之间的多重共线性.多重共线性是指模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使结果不够客观准确[33].本文采用方差膨胀因子(VIF)检验评价因子之间的多重共线性,筛选出更准确的评价因子.VIF的取值大于1,VIF值越接近于1,多重共线性越轻,反之越重.通常以10作为判断边界.当VIF<10,不存在多重共线性;当10≤VIF<100,存在较强的多重共线性;当VIF≥100,存在严重多重共线性[34].通过提取训练数据集及各样本的所有评价因子的值进行共线性诊断,结果如图3所示.依次剔除VIF值最大的因子(平均年降雪量、海拔、地形起伏度),最终筛选出因子为:坡度、坡向、地表曲率、地面粗糙度、地表切割深度、高程变异系数、地形湿度指数、植被覆盖指数、水系、断层、平均年降雪日数、1月平均气温、最大积雪厚度、地表覆盖类型,共计14个评价因子.在被剔除的因子中,平均年降雪量与海拔相关性较强,同时,又与最大积雪厚度存在较强的正相关关系,因而存在严重多重共线性;坡度、坡向、地表曲率、地形起伏度等地形地貌因子均为DSM基础数据通过GIS空间分析获得,因而检验出海拔、地形起伏度两个存在多重共线性的因子.最终选定的各评价因子VIF值均小于10,其中最大值为7.205,最小值为1.014,满足多重共线性分析的要求. ...

Data mining techniques for the life sciences

1

2011

... SVM(Support Vector Machine)是一种基于结构风险最小化原则的重要监督学习二值分类器模型,已被广泛用于解决线性和非线性问题[35].SVM的基本原理是通过预先选择的非线性关系将输入向量映射到高维特征空间,并在该空间中寻找最优分类超平面,使两类之间的分类区间最大化[36],这个映射关系如下. ...

Support vector machine

1

2016

... SVM(Support Vector Machine)是一种基于结构风险最小化原则的重要监督学习二值分类器模型,已被广泛用于解决线性和非线性问题[35].SVM的基本原理是通过预先选择的非线性关系将输入向量映射到高维特征空间,并在该空间中寻找最优分类超平面,使两类之间的分类区间最大化[36],这个映射关系如下. ...

Feature selection for support vector machines with RBF kernel

1

2011

... SVM的关键是核函数的构造.核函数主要用于度量相似性,包括Sigmoid核函数、径向基核函数(RBF)、多项式核函数、线性核函数等.通过RBF可以将样本映射到高维空间,对非线性样本的预测和分析有很好的效果[37].雪崩易发性评价是一个典型的受多种因素影响的非线性问题.因此,本文选择RBF作为核函数.RBF的表现主要受惩罚因子C和径向基函数参数γ的影响. ...

Landslide susceptibility assessment using object mapping units, decision tree, and support vector machine models in the Three Gorges of China

1

2014

... DT(Decision Tree)是一种用于分类和回归的非参数有监督学习方法,其目标是创建一个模型,通过学习从数据特性中推断出的简单决策规则来预测目标变量的值[38].本文采用Python调用“Scikit-learn”库[39]中的决策树算法.Scikit-learn中的决策树算法使用的是CART算法的优化版本,其特征选择是基于信息熵或者基尼系数实现的. ...

Scikit-learn: Machine learning in Python

2

2011

... DT(Decision Tree)是一种用于分类和回归的非参数有监督学习方法,其目标是创建一个模型,通过学习从数据特性中推断出的简单决策规则来预测目标变量的值[38].本文采用Python调用“Scikit-learn”库[39]中的决策树算法.Scikit-learn中的决策树算法使用的是CART算法的优化版本,其特征选择是基于信息熵或者基尼系数实现的. ...

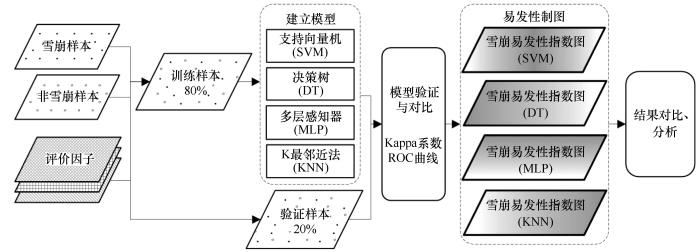

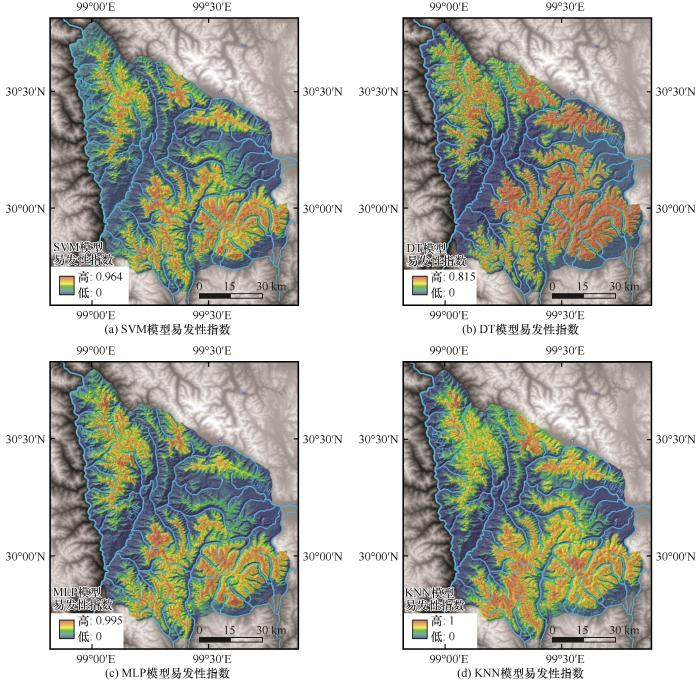

... 通过GIS平台将训练样本和验证样本的各评价因子的值提取出来,借助于Python语言调用“Scikit-learn”库[39]中的SVM、DT、MLP和KNN算法进行运算,同时调用网格搜索(Grid search)算法进行参数寻优.运算结束后,将结果导入GIS中输出栅格.在SVM模型中,通过网格搜索获得了最优超参数:C为1,γ为0.1.将研究区各栅格单元的评价因子引入评价模型,计算易发性指数.最后得到雪崩易发性指数图如图6(a)所示,其值域为[0,0.964].DT模型对输入样本进行训练之后自动构建分类规则,确定了不同分类特征及其阈值.经过调参寻优,形成了基于信息熵的分枝方法,最大深度为3层、分割内部节点所需的最小样本数为25、叶子节点上的最小样本数为17的决策树.该模型雪崩易发性指数图如图6(b)所示,其值域为[0,815].在MLP模型中,通过调参寻优,构造了1个包含1个输入层、1个隐含层和1个输出层的3层网络,形成30个神经元,激活函数为Tanh.该模型雪崩易发性指数如图6(c)所示,其值域为[0,995].在KNN模型中,通过网格搜索调参,获得了最优超参数:N_neighbors(KNN中的“K”)为10,P为1(曼哈顿距离),Weights(权重)为Distance(权重和距离成反比,距离预测目标越近具有越高的权重).该模型的雪崩易发性指数如图6(d)所示,其值域为[0,1]. ...

Multilayer perceptron: architecture optimization and training

1

2016

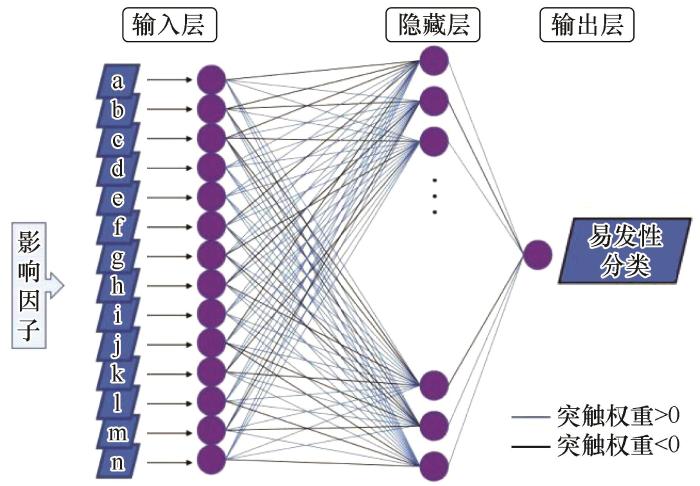

... MLP(Multilayer Perceptron)是一种前馈的人工神经网络模型,它将多个输入数据集映射到单个输出数据集(图4).单层感知器只能学习线性函数,而MLP也可以学习非线性函数[40],适用于雪崩易发性评价这类非线性问题.MLP的参数主要有隐藏层中的神经元数量、激活函数类型等.激活函数的作用是将非线性引入神经元的输出.MLP可使用任何形式的激活函数,但是为了使用反向传播算法进行有效学习,激活函数必须限制为可微函数.常用的激活函数有Sigmoid、Tanh和ReLU等函数. ...

2

2013

... KNN(K-nearest neighbor)是一种通过找到在距离上离待分类样本最近的一些训练样本,并从这些样本中预测待分类样本标签的方法[41].在分类决策中,KNN只根据最近的一个或多个训练样本的类别来预测待分类样本的类别.KNN方法思路简单,易于实现,不足之处是计算量较大,因为需要对每一个待分类的样本都要计算它到全体训练样本的距离,才能求得它的k个最邻近点.KNN主要依赖于周围有限的相邻样本,k值的最佳选择是高度依赖于数据的.较大的k会抑制噪声的影响,但使分类边界不那么清晰.一般来说,KNN分类算法包括以下四个步骤[41]: ...

... [41]: ...

An assessment of multivariate and bivariate approaches in landslide susceptibility mapping: a case study of Duzkoy district

1

2015

... Kappa系数值域在-1到1之间,该值通常大于0.数值越大,说明评价模型的准确性越高[42-43].Kappa系数各数值区间以及意义详见表3. ...

Kappa Coefficient

1

2014

... Kappa系数值域在-1到1之间,该值通常大于0.数值越大,说明评价模型的准确性越高[42-43].Kappa系数各数值区间以及意义详见表3. ...

A semi-automated object-based gully networks detection using different machine learning models: A case study of Bowen catchment, Queensland, Australia

1

2019

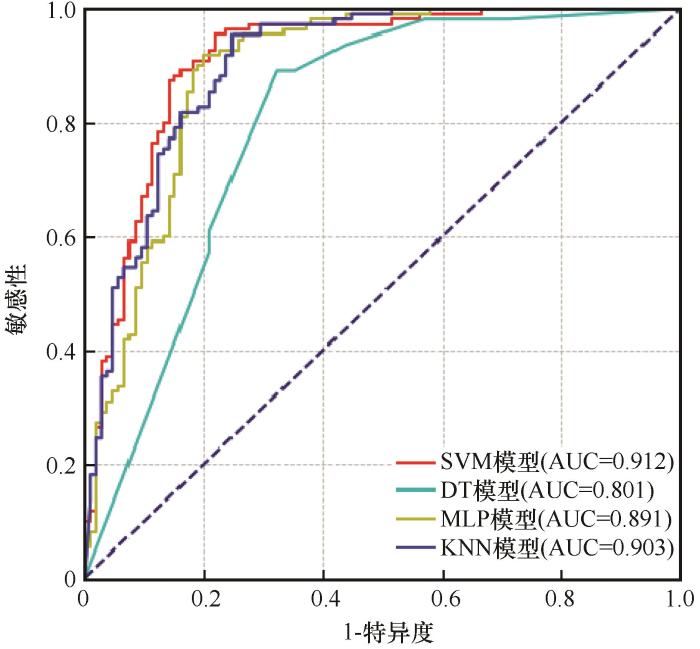

... ROC曲线(Receiver Operating Characteristic curve)是根据X轴上的真阳性率(敏感度)和Y轴上的假阳性(1-特异性)在不同阈值处生成的图形来直观表示模型评价精度.敏感度和特异性实质上表示模型正确判断雪崩和非雪崩的概率,但这两个指标并不能显示模型性能的整体准确性,所以一般采用AUC(Area Under Curve)值来检验模型精度.AUC值是指ROC曲线与坐标轴围成的面积,是计算二值分类器性能的评价指标.AUC的值域为[0,1],当AUC值越接近1表明模型预测准确性越高[44-45],其各数值区间及意义详见表3.整个评价过程如图5所示. ...

Receiver operating characteristic curve in diagnostic test assessment

1

2010

... ROC曲线(Receiver Operating Characteristic curve)是根据X轴上的真阳性率(敏感度)和Y轴上的假阳性(1-特异性)在不同阈值处生成的图形来直观表示模型评价精度.敏感度和特异性实质上表示模型正确判断雪崩和非雪崩的概率,但这两个指标并不能显示模型性能的整体准确性,所以一般采用AUC(Area Under Curve)值来检验模型精度.AUC值是指ROC曲线与坐标轴围成的面积,是计算二值分类器性能的评价指标.AUC的值域为[0,1],当AUC值越接近1表明模型预测准确性越高[44-45],其各数值区间及意义详见表3.整个评价过程如图5所示. ...

Circulate a notice on the confirmation of a U.S. citizen died in an accident in the climbing of Genie Mountain

1

2006

... 从雪崩易发性指数图和区划图可以看出,雪崩对现G318国道(川藏公路)、G215国道影响较小.王彦龙在其专著《川藏公路雪害研究》中记录的川藏公路海子山垭口段的雪害主要为风吹雪,并无雪崩记录[26].此外,川藏铁路海子山越岭段线路行走标高略低于现G318国道,且为隧道形式从毛垭草原西侧穿越折多山至德达附近,其受雪崩影响相较于川藏公路更小.经德达后北上,过茶洛乡、沙马乡等地附近,直至金沙江边,主要以隧道形式穿行于沙鲁里山系中.这一段隧道进出口选址高程均较低、周边植被茂密,受雪崩影响较小.但是,研究区北部盖玉乡前往山岩乡的越岭路段、南部波密乡至巴塘县的越岭路段,主要位于雪崩高易发区.由于这两段公路均属于乡村公路,行车量较少,且较偏僻,现代通讯不一定覆盖到,其雪崩活动鲜见报道.不过,在研究区南部的格聂山主峰附近有2次关于雪崩的报道.其中一次是在2006年12月,美国著名登山家查理·福勒(Charlie Fowler)和克里斯汀·博斯科夫(Christine Boskoff)尝试从格聂东壁攀登的时候,在5 300 m的冰川附近遭遇雪崩遇难[46].另外一次是在2020年5月,一只徒步探险队在理塘县章纳乡老冷古寺附近拍到格聂主峰东坡(99.6409° E,29.8108° N)正在流动的沟槽型湿雪崩视频[图9(b)、9(c)为该次雪崩视频截图][47].这两次雪崩事件均发生在研究区内夷平面以上海拔较高的人迹罕至的区域. ...

关于在格聂山登山遇难的一名美国公民身份被证实的情况通报

1

2006

... 从雪崩易发性指数图和区划图可以看出,雪崩对现G318国道(川藏公路)、G215国道影响较小.王彦龙在其专著《川藏公路雪害研究》中记录的川藏公路海子山垭口段的雪害主要为风吹雪,并无雪崩记录[26].此外,川藏铁路海子山越岭段线路行走标高略低于现G318国道,且为隧道形式从毛垭草原西侧穿越折多山至德达附近,其受雪崩影响相较于川藏公路更小.经德达后北上,过茶洛乡、沙马乡等地附近,直至金沙江边,主要以隧道形式穿行于沙鲁里山系中.这一段隧道进出口选址高程均较低、周边植被茂密,受雪崩影响较小.但是,研究区北部盖玉乡前往山岩乡的越岭路段、南部波密乡至巴塘县的越岭路段,主要位于雪崩高易发区.由于这两段公路均属于乡村公路,行车量较少,且较偏僻,现代通讯不一定覆盖到,其雪崩活动鲜见报道.不过,在研究区南部的格聂山主峰附近有2次关于雪崩的报道.其中一次是在2006年12月,美国著名登山家查理·福勒(Charlie Fowler)和克里斯汀·博斯科夫(Christine Boskoff)尝试从格聂东壁攀登的时候,在5 300 m的冰川附近遭遇雪崩遇难[46].另外一次是在2020年5月,一只徒步探险队在理塘县章纳乡老冷古寺附近拍到格聂主峰东坡(99.6409° E,29.8108° N)正在流动的沟槽型湿雪崩视频[图9(b)、9(c)为该次雪崩视频截图][47].这两次雪崩事件均发生在研究区内夷平面以上海拔较高的人迹罕至的区域. ...

An snow avalanche released in Ganzi, Sichuan Province: a hiking team witnessed the whole process

1

2020

... 从雪崩易发性指数图和区划图可以看出,雪崩对现G318国道(川藏公路)、G215国道影响较小.王彦龙在其专著《川藏公路雪害研究》中记录的川藏公路海子山垭口段的雪害主要为风吹雪,并无雪崩记录[26].此外,川藏铁路海子山越岭段线路行走标高略低于现G318国道,且为隧道形式从毛垭草原西侧穿越折多山至德达附近,其受雪崩影响相较于川藏公路更小.经德达后北上,过茶洛乡、沙马乡等地附近,直至金沙江边,主要以隧道形式穿行于沙鲁里山系中.这一段隧道进出口选址高程均较低、周边植被茂密,受雪崩影响较小.但是,研究区北部盖玉乡前往山岩乡的越岭路段、南部波密乡至巴塘县的越岭路段,主要位于雪崩高易发区.由于这两段公路均属于乡村公路,行车量较少,且较偏僻,现代通讯不一定覆盖到,其雪崩活动鲜见报道.不过,在研究区南部的格聂山主峰附近有2次关于雪崩的报道.其中一次是在2006年12月,美国著名登山家查理·福勒(Charlie Fowler)和克里斯汀·博斯科夫(Christine Boskoff)尝试从格聂东壁攀登的时候,在5 300 m的冰川附近遭遇雪崩遇难[46].另外一次是在2020年5月,一只徒步探险队在理塘县章纳乡老冷古寺附近拍到格聂主峰东坡(99.6409° E,29.8108° N)正在流动的沟槽型湿雪崩视频[图9(b)、9(c)为该次雪崩视频截图][47].这两次雪崩事件均发生在研究区内夷平面以上海拔较高的人迹罕至的区域. ...

四川甘孜格聂神山发生雪崩, 一支徒步探险队目睹全过程直呼震撼

1

2020

... 从雪崩易发性指数图和区划图可以看出,雪崩对现G318国道(川藏公路)、G215国道影响较小.王彦龙在其专著《川藏公路雪害研究》中记录的川藏公路海子山垭口段的雪害主要为风吹雪,并无雪崩记录[26].此外,川藏铁路海子山越岭段线路行走标高略低于现G318国道,且为隧道形式从毛垭草原西侧穿越折多山至德达附近,其受雪崩影响相较于川藏公路更小.经德达后北上,过茶洛乡、沙马乡等地附近,直至金沙江边,主要以隧道形式穿行于沙鲁里山系中.这一段隧道进出口选址高程均较低、周边植被茂密,受雪崩影响较小.但是,研究区北部盖玉乡前往山岩乡的越岭路段、南部波密乡至巴塘县的越岭路段,主要位于雪崩高易发区.由于这两段公路均属于乡村公路,行车量较少,且较偏僻,现代通讯不一定覆盖到,其雪崩活动鲜见报道.不过,在研究区南部的格聂山主峰附近有2次关于雪崩的报道.其中一次是在2006年12月,美国著名登山家查理·福勒(Charlie Fowler)和克里斯汀·博斯科夫(Christine Boskoff)尝试从格聂东壁攀登的时候,在5 300 m的冰川附近遭遇雪崩遇难[46].另外一次是在2020年5月,一只徒步探险队在理塘县章纳乡老冷古寺附近拍到格聂主峰东坡(99.6409° E,29.8108° N)正在流动的沟槽型湿雪崩视频[图9(b)、9(c)为该次雪崩视频截图][47].这两次雪崩事件均发生在研究区内夷平面以上海拔较高的人迹罕至的区域. ...

甘公网安备 62010202000676号

甘公网安备 62010202000676号